陈之骅:列宁和布尔什维克党在二月革命以后的战略策略

【按语:十月革命的胜利开创了人类历史的新纪元,为世界各国无产阶级革命、殖民地和半殖民地的民族解放运动开辟了胜利前进的道路。今天是十月革命【1917年10月25日(公历11月7日)】101周年纪念日,特推送陈之骅同志于2017年十月革命100周年发表的《历史唯物主义视阈下的1917年俄国革命》一文的部分内容,以示纪念。】

【“无产阶级政权不向财富卑躬屈节,而是帮助贫民;这个政权敢于采取革命措施;这个政权把寄生虫的多余食品拿来分给饥民;这个政权让无家可归的人强行搬进富人的住宅;这个政权强迫富人出牛奶钱,可是在所有贫苦人家的儿童没有得到足够的牛奶供应以前,一滴牛奶也不给他们;土地交给劳动者,工厂和银行受工人监督;百万富翁隐匿财产会立刻受到严厉的惩罚。一旦贫民看到这一切并且感觉到这一切,那时任何资本家和富农的力量,任何拥有数千亿的世界金融资本的力量也战胜不了人民革命,相反地,人民革命将战胜整个世界,因为在所有的国家里,社会主义革命正在成熟。”】

在目前关于十月革命的着述中,较多谈的是列宁关于社会主义可以在一国单独取得胜利的理论贡献,以此论证十月革命的历史必然性,这无疑是十分重要的命题。众所周知,列宁不仅是一位卓越的理论家,而且是一位杰出的政治家。他是一手抓理论创新,一手抓实际指挥,两手都过硬的党的领袖。笔者想着重揭示列宁作为一个政治家和实践家的一面。列宁在二月至十月期间的战略策略以及为具体实现这一战略策略所起的领导作用,就是一个实际的例证。他预见并根据实际发生的情况设计和领导了革命局势发展的每一个步骤,而所走的每一步都是那么的精准,那么的勇敢,那么的坚定!我们甚至可以说,这样的情况在列宁的一生中也是罕见的。

二月革命胜利以后,列宁结束了国外的流亡生活,很快从瑞士回到彼得格勒。布尔什维克党的一些重要领导人也同时抵达。列宁虽然身居国外,但一直关注和跟踪着国内形势的发展。他认为,二月革命只是革命进程的第一阶段,是社会主义革命的前奏。他根据自己近年来提出的在帝国主义时期社会主义可以在单独一国取得胜利的崭新理论,联系俄国二月革命后的实际情况,及时绘制了党的下一步革命行动的路线图。

1、明确提出立即向社会主义革命过渡

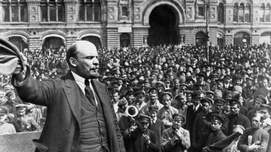

4月16日(4月3日)夜,列宁抵达彼得格勒芬兰火车站,随即登上装甲车向前来欢迎的工人、士兵发表了演说。在演说的最后,列宁振臂高呼:“社会主义革命万岁!”[1]次日,列宁在全俄工兵代表苏维埃的布尔什维克代表的会议上作了《无产阶级在这次革命中的任务》的报告。这就是着名的《四月提纲》。《提纲》全面分析了二月革命后俄国的复杂形势,提出了党向的社会主义革命过渡的战略、策略方针。《提纲》的篇幅不长,共计十条。其中重要的是:

第一、俄国当前形势的特点是从革命的第一阶段向第二阶段过渡,即由资产阶级民主革命向社会主义革命过渡。革命的根本问题是政权问题。第一阶段由于无产阶级的觉悟性和组织程度不够,使政权落到了资产阶级手中。第二阶段应当使政权转到无产阶级和贫苦农民手里。

第二、要耐心做群众工作,千方百计地争取群众,因为目前布尔什维克在大多数苏维埃中还是少数。要向群众说明,苏维埃是革命政府“唯一可能的形式”,但现在它还受着小资产阶级和资产阶级的影响。党的任务是耐心地、坚持不懈地向群众说明,不要对资本家政府抱轻信态度。要使群众从自己的实际经验中来纠正这些错误。党的口号应该是“不给临时政府任何支持”,“全部政权归苏维埃”。

第三、关于国家的政治体制问题:“不要议会制的共和国”,未来的政权应是“从下到上遍及全国的工人、雇农和农民代表苏维埃组成的共和国”。建立由巴黎公社提供了原型的国家:废除旧警察、军队和官吏,代之以普遍的人民武装。官吏由选举产生,随时可以撤换,薪金不得超过熟练工人的平均工资。由此可见,早在十月革命前夕,列宁就已经明确地和资产阶级三权分立的议会民主制划清了界线。

第四、关于经济问题:没收地主的全部土地,一切土地收归国有,由当地雇农代表苏维埃分配;把大田庄改为示范农场,由国家经营,雇农代表苏维埃监督。在城市不是直接实行社会主义,而是实行工人代表苏维埃监督社会的产品生产和分配。银行合并成一个,由工人代表苏维埃监督。

第五、关于党的建设:立即召开党代会大会,修改已经陈旧的党的最低纲领,把党的名称改为共产党,建立新的国际。

2、统一全党思想

列宁深知,党的路线、方针和政策,必须在全党,特别是党的高层,有了共识以后,才能得以顺畅地贯彻执行。《四月提纲》一开始没有被布尔什维克党内多数人接受。例如李可夫认为,社会主义革命应当从工业发展的国家开始,然后再到俄国。总的是认为当前的任务是争取建立工农民主专政,而不是进行社会主义革命。加米涅夫仍然主张只对临时政府进行“监督”,而列宁说:“没有政权就无法进行监督。用决议等等来监督,完全是胡说”[2]。4月21日在布尔什维克党彼得格勒委员会上列宁的提纲以13票对2票遭到否决。但是,列宁不怕孤立。他相信,真理有时掌握在少数人的手里。他在党内反复而耐心地宣传《四月提纲》的革命路线和方针,终于使党内持不同意见的同志逐渐改变了看法。在5月7-12日召开的党的第七次全国代表会议上通过了“四月提纲”中阐发的革命路线。

3、重视建立革命统一战线

二月革命胜利以后,社会革命党有很大的发展。据俄罗斯学者最近提供的数据,1917年夏,党员人数达到了80万 [3]。与此同时,党的内部出现了分化:右翼全力支持临时政府的各项政策;而左翼则要求立即没收地主土地,实行土地社会化,并且立即停止战争,给人民以和平。这些观点与右翼和临时政府的路线不同,但与布尔什维克党在民主革命时期的要求是基本吻合的。1917年7月,左翼成立了自己的组织----左派社会革命党。它要求不是在口头上,而是在行动上立即实现社会革命党的纲领,从而证明了自己是小资产阶级民主派的真正代表。正是在这基础上布尔什维克党主动与它建立了合作关系和联合行动。这种联合行动取得了很好的成果,特别是在一些地方苏维埃和其他群众组织中更富有成效。与左派社会革命党的合作对于提高广大群众的觉悟起到了积极作用,使得有更多的人理解和支持布尔什维克的路线和方针。后来在十月革命的关键时刻,左派社会革命党不仅参加了彼得格勒、莫斯科等地的武装起义,而且参加了苏维埃政权的初步建设。尽管布尔什维克党与左派社会革命党的合作只有约8个月的时间(从1917年7月——1918年3月),但对革命的进展意义重大。这种联合行动与作为中国革命的三大法宝之一的统一战线相比,当然不能相提并论,但至少也不失为一种灵活的革命策略。

4、根据形势变化及时更换斗争策略

二月革命胜利以后,在“两个政权并存”的条件下,尽管革命形势一直很动荡,但社会保持着和平,没有镇压,没有暴力。列宁认为,在这种形势下党的方针是努力争取在苏维埃中取得多数,以和平方式实现“全部政权归苏维埃”。但是这种情况持续没有多久,到7月初,形势出现了一个大转折:临时政府在前线的大溃败激起了群众巨大的愤懑,在彼得格勒举行了大规模的武装示威游行,首都的卫戍部队和克琅施塔特的海军战士都参与其中。政府下令进行暴力镇压,并决定在前线恢复死刑。7月4日,参加示威的40万群众中有50余人被打死,近650人受伤。临时政府大规模逮捕布尔什维克和左派社会革命党人。列宁被诬为“德国间谍”而遭到通缉。布尔什维克党不得不转入地下。小资产阶级政党的领导人也完全站到了反革命一边。在政治力量对比开始明显不利于左翼的形势下,列宁及时改变策略,暂时收起“全部政权归苏维埃”口号,同时宣布革命和平转变阶段和“两个政权并存”局面结束。党的主要任务是进一步发动群众,争取民心,公开号召武装夺取政权。

5、在革命条件成熟时果断采取行动

为了阻止革命运动的发展,俄国武装力量总司令科尔尼洛夫将军于8月下旬发动叛乱,妄图建立军事独裁。他把军队从前线调到彼得格勒,宣布在彼得格勒、克琅施塔特等地戒严。布尔什维克党组织8万士兵严阵以待,在揭露叛乱的反革命性质的同时,也撕下了临时政府及其总理克伦斯基的伪装,从而大大提高了布尔什维克党在群众中的威望,此时,布尔什维克党已在全国大部分苏维埃中取得了多数。在7月流血事件前后,布尔什维克党的队伍已扩大至24万,比二月革命时增加了整整十倍(当时是24000人)。[4] 8月底,科尔尼洛夫叛乱平定以后,布尔什维克党党员人数激增至35万。[5],此时,列宁认为举行武装起义的条件已经成熟,再次提出“全部政权归苏维埃”口号,并积极准备暴力夺取政权。10月中下旬,列宁从芬兰秘密回到彼得格勒,直接领导武装起义。即使在起义的消息事先被泄露的情况下,列宁也没有动摇,毅然决然提前举事,终于在11月7日取得了彼得格勒武装起义的伟大胜利,宣告了世界上第一个工农专政的苏维埃政权的诞生。

上述列宁和布尔什维克党在二月革命以后为胜利实现社会主义革命的路线图,凸显了列宁不仅是一位伟大的理论家,还是一位伟大的政治家和策略家。

这张路线图最主要的一个关键词是“群众”。人民群众是创造历史的决定力量,无产阶级的解放归根结底要靠无产阶级自己的斗争,这是历史唯物主义的一个基本原理。二月革命靠群众的革命斗争取得了胜利。当时的革命群众尽管斗志昂扬,而且手持武器,但不可否认的是阶级觉悟还不够高,组织性也不够强。他们受小资产阶级政党领导人的蒙骗,使资产阶级和小资产阶级政党领导人窃取了政权。鉴于这种情况,列宁和布尔什维克党在二月革命以后集中力量抓教育群众和争取民心的工作,主要手段是通过具体事实揭露小资产阶级政党领导人的妥协性,让群众自己认识布尔什维克党路线的正确性。诚如列宁强调指出的:要使广大劳动群众都站到先锋队的立场上来,“单靠宣传和鼓动是不够的。要做到这一点,还需要这些群众自身的政治经验。这是一切大革命的一条基本规律”。[6]

这张路线图凸显了列宁作为一位伟大的政治家高超的领导艺术:从“全部政权归苏维埃”这一口号的提出、撤回、到重新提出;从“两个政权并存”局面下争取革命和平发展到号召武装夺取政权;从主动与社会革命党左翼进行合作;从革命条件成熟时毫不犹豫、一鼓作气地发动起义;等等,都充分反映了他革命战略的坚定性和策略的灵活性和善于审时度势、运筹帷幄的领导艺术。

历史唯物主义认为,代表先进生产力的阶级和广大群众是社会发展的根本动力,但历史唯物主义同样也不否认杰出的个人在历史发展中的能动作用。他们代表了最大多数人民的根本利益,而且能洞察现实,预见未来,顺应历史发展的潮流,坚持奋进,推动历史发展。毫无疑问,列宁就是这样的杰出人物。

注释:

[1]《列宁传》,三联书店,1960年版,第345页。

[2]《列宁全集》,第29卷,人民出版社,1985年版,第247页。

[3](俄)A.H.萨哈罗夫:《俄国史》,第2卷,莫斯科2017年俄文版,第388页。

[4]参见(俄)A.H.萨哈罗夫:《俄国史》,第2卷,莫斯科2017年俄文版,第391页。

[5](俄)A.C.奥尔洛夫等:《俄国史》第二版,莫斯科2017年俄文版,461页。

[6]《列宁全集》,第39卷,人民出版社,1986年版。第72页。

【作者:陈之骅,中国社会科学院荣誉学部委员、世界历史研究所原所长。本文原载于《毛泽东邓小平理论研究》2017年第7期,授权察网发布。】

「赞同、支持、鼓励!」

感谢您的支持!

您的打赏将用于网站日常维护费用及作者稿费。

我们会更加努力地创作来回馈您!

如考虑对我们进行捐赠,请点击这里

使用微信扫描二维码完成支付