京东方的故事与打脸经济学

【摘要:任正非关于华为迷茫的讲话在媒体刷屏后的今天早已被归为历史,人们带着检阅完华为成功的模糊印象继续去关注谷歌、BAT,或者华润联手前海收拾万科。

可是中国经济发展的背后远不只是当下甚嚣尘上的互联网泡沫,其背后支撑性的工业产业链,或许才是推动GDP向前的更坚实动力。】

华为作为“巨、大、中、华”(巨龙、大唐、中兴、华为)之一,虽然在体制外却又有其官方色彩,其供应商之一的京东方,也是一个从传统计划工业时期破茧而出的国有企业,也极有可能正是你手机的屏幕面板产商。

从北京电子管厂起家,京东方经历了员工自筹基金创立北京东方电子集团股份有限公司,后续与多家日本、台湾企业合资布局显示屏产业领域,在中国彩电产业屏显技术替代的关键结点前收购韩国现代电子TFT-LCD业务全面布局薄膜晶体管液晶显示器件领域,在多个地方政府融资合作下坚持自主开发与产品提升。目前已成为智能手机、平板电脑面板市占率连续两年全球第一,电视面板市占率增至13.4%,排名全球第4位的领先企业。2015年京东方实现营业收入486.2亿元,同比增长32%,归属于上市公司股东的净利润为16.4亿元。

这是否长得并不像你想象的一个国有企业官网?甚至连商标都过于“洋气”?

“规模太大”剔除了怎么判断行业???

2016年第一季度,京东方智能手机面板和平板电脑面板市占率保持全球第1,显示器面板和电视面板市占率升至全球第2

所以,今天我们读这本书:

《光变》从这个不为消费者熟悉的企业入手,在工业史和演化经济学的理论框架下还原了京东方从北京电子管厂到东方电子集团、再到今天BOE的蜕变过程,从广阔经济社会背景去看企业,再从企业回到中国工业,从案例中总结和抽象出传统国有企业成为竞争性企业的可能,以及这一个转变的背后的关键驱动力:中国工业精神。作者多年的战略性产业研究与对经济政策的反思汇聚成本书,是一本理解中国工业里程碑式的着作。

而作者在序言中提出尤其希望年轻人能够读到本书,因为你们终将决定中国的未来,所以有必要了解今天的中国工业从何而来。

而在我看来,对于年轻人而言,本书指出并且在一定程度上解决了关于中国经济几个最常见的迷思,是标准答案和教科书经济学被打脸的阅读体验,也是刺激本文为大家做一个简介的主要动力。

在有限的篇幅下,这里选取其中的三个问题略作总结:

第一,为什么产业发展需要自主创新?为什么不能以市场换技术?

第二,国有企业真的没有效率吗?

第三,中国经济的腾飞真的源于改革开放的市场化改革吗?

第一,为什么企业需要自主创新?为什么不能以市场换技术?

京东方作为一个后进的科技企业,为什么选择进入液晶面板同时为什么能够实现自主创新是全书的核心问题。而要解答这个问题,则需要我们将相对后进的中国处于全球化竞争的产业立链当中,从外部的全球化产业背景、中国工业技术政策和内部京东方企业基因来理解。

从外部来看,从改革开放以来,“自力更生”似乎和“闭门造车”划上了等号,国产与进口技术之间的鸿沟令决策层逐渐形成了“引进、消化吸收、再创新”的一个三段论。这个技术政策的问题,不在于支持引进国外技术,而是在于认为买来的技术可以被直接、自动转化为自己的技术从而实现自主创新。1980年代开始的“引进外资”热潮推动各级政府鼓励中国企业与外商合资,认为外资能够带来先进的技术和管理,实际上令原有的中国企业失去了通过自主开发积累能力的产品开发平台,形成技术依赖、更失去技术突破的勇气。被卡脖子的结果往往就是要付出高昂的进口费用,并且为其后续配件维修买单。

这种对自主开发的放弃体现在红旗汽车、运10飞机等案例中,中国为了实现技术跨越直接引进国外技术,成立合资公司,直至今日中国轿车工业依然在组装国外产品、同时中国依然没有能力开发大型飞机。

从京东方内部来看,1980年代的与松下的合资经历一方面使得公司管理提升到国际合作的水准,另一方面领京东方明白合资对技术学习的阻碍:中方能做的只是组织生产,任何问题由松下派技术专家解决,不能建立自己的体系、不能再现有产品以外有自主的扩展。这段经历一方面使得京东方的前身东方电子集团得以维系,管理团队积累国际经验,更令企业领导人明白自主开发、自主创新的无法通过引进消化吸收而实现。

那么为什么一定要自主创新?

按照比较优势理论,中国拥有大量的廉价劳动力和土地资源,似乎就应该首先发展劳动密集型产业,不适合搞科研,这难道不是吸引外资进入中国的原因、中国经济腾飞的原因?然后等我们的资本、技术积累够了再逐渐向资本密集型、技术密集型转型?

路风老师站从工业、从企业、从技术进步的角度来考虑这个问题,他认为在技术、组织这些层次上的活动直接影响了企业的收益结构,而且它是动态的,企业具有学习能力,它不是中国的自然禀赋就决定了企业能干哪种路子,而是说你落后但是你能够通过学习提高水平。这条道路正好是日本和韩国走过的路。

而不是说,当时中国的资源禀赋决定了中国企业适合做鞋子,三十年后这个企业觉得自己有钱了,就可以去造飞机、造高铁,这种意愿完全忽视了技术积累过程,并非拥有资本就能够追赶国际产业的进程。更多情况下,这种意愿也不一定会形成。

另外,合资不能导致技术扩散,成为合资公司的本地企业在缺乏开发平台和学习空间的背景下只能继续做组装工厂而不是向技术密集型企业升级。外资公司凭什么要自断财路将技术和中国市场拱手相让?

在我国的情况下,一方面是全球产业链格局一旦形成,后来企业越来越难实现追赶。这种在面对巨大不确定性条件下做出的战略性决策,意味着企业本身要能够具有前瞻性的洞见、且拥有参与创新竞争的抱负水平。

另一方面,一方面是产业政策对于战略性产业、高新技术产业的支持,这是来自落后国家追求发展的政治动机。与求生存的企业一样,国家也具有强烈的发展意愿。

第二, 国有企业真的没有效率吗?

计划经济往往会窒息企业的能动空间:

(1)在公有制的计划体制之下,企业变成单穿完成国家下达计划任务的生产单位,其战略性管理职能被计划机构和主管机构所代替,失去对生产性资源的配置。

(2)计划机构常常倾向于将企业当做汲取资源的对象,以实现“外延式”扩张,从而使企业缺乏战略性增长的可能。在60年代,北京电子管厂就承担了沉重的支援新厂建设和援外工程,成为上级行政机构汲取技术、人才的基地。

(3)同时,企业与职工的关系变成了国家与职工的关系,管理者往往难以控制劳动生产活动。

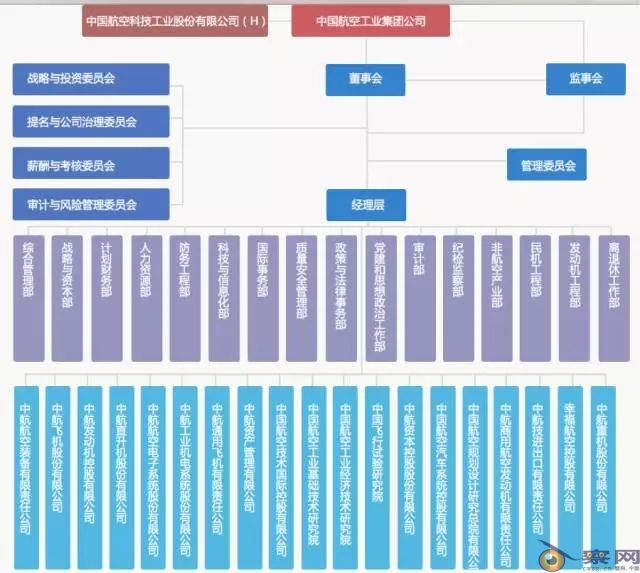

国有企业同样可能转变为竞争性企业,但这种转变不可能发生在一夜之间。企业组织并不等同于市场。1978年以来一系列从放权让利、利改税、经营承包责任制到抓大放小、成立国资委等多轮改革,其本质上是将原来的工业部变成了企业集团、把国企编入集团当中,撤并机构的做法使得原来工业部位所执行的许多公共职能被企业集团所继承,相对于同行业企业拥有行政性垄断的特权,从而阻遏了国企自身成为竞争性企业。例如铁路、水电、航空、核能部门留下的大型企业之中。(e.g.车型认证权力在铁路总公司,其他公司试图进入竞争而难以进入行业)

为什么国企能够演变为竞争性企业,甚至像京东方这样的创新型企业?路风将其归结为三个因素:

(1)国有企业是中国工业知识和经验的主要载体(正如前文所说的国家发动工业化的成果);

(2)企业拥有内生的公里和管理领导力;

(3)企业愿意并且能够采取进取型战略重塑资源、达成创新。

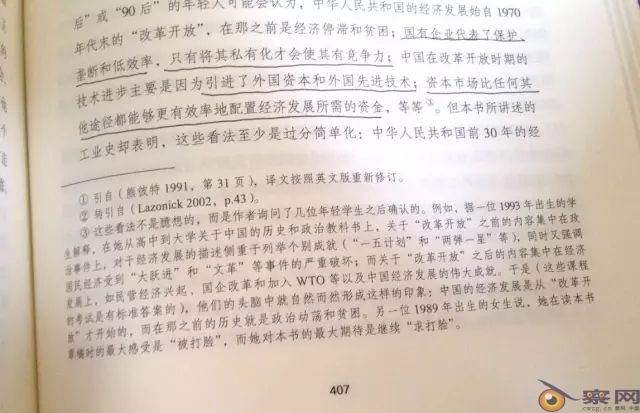

第三,中国经济的腾飞真的源于改革开放的市场化改革吗?

如果再从微观的企业层面拔高一层来说,企业的自主创新和国企的形成、改革都离不开国家的角色。主流观点似乎常常批判国进民退、认为国家垄断了大部分的利益、干扰了“看不见的手”发挥功能。

来自于教科书和媒体的刻板印象让年轻一代往往认为中国的经济发展从1978年的改革开放开始。改革开放使得“看不见的手”——市场,能够发挥作用,将中国市场中存在的巨大需求、丰富廉价劳动力与国际资本有效配置起来,中国经济崛起由此开始。伴随着这一过程中的抓大放小,国企市场化改革,以及时至今日政策方针中对市场化自由化的推崇,经济发展的故事被简单化成了三个字:市场化。

所以,一个市场经济的建成,真的只是所谓的国家的无作为,全然任由“看不见的手”发挥作用?在理想化的生产函数中,我们很少看见企业和国家的字眼。而正是在市场失灵之处,由企业的纵向一体化和国家的规制满足了经济的制度需求。在现实中的市场经济不尽相同(正如我们直观地不会同意日本、德国、美国是同一种类型的资本主义经济体),国家/政府都在不同程度上都十分在场(present)。即使是像美国这样的自由市场经济,国家不仅在规制经济活动中起到重要作用,同时也具体、直接地参与到战略性新型产业的开发当中。而即使是京东方通过各种市场化途径展开的海外并购、上市重组、多方融资,政府从中起到的作用恐怕同样不能忽视。

然而国家的角色不仅仅是市场经济的宏观调控者和产业政策的推手。

国家不仅推动了改革开放(即使未必是一种前瞻性地、总设计师式的推进),建国后三十年国家发动的经济建设并不是无用功。“计划经济”为之后经济发展所打下的基础被人们所忽略,而实际上,对于1950年代的中国而言,只有国家才能够动员和组织工业化的资源。这个计划经济体系建立起一个完整的产业链条(而不是先轻工业后重工业,并不符合比较优势理论和自然禀赋假设),建立起之后改革开放后国际资本可以直接进入的既有生产网络。同时也布局全面的科学研究和高等教育体系,为华为、中兴以及京东方这些企业的前身输送了不计其数的技术人才并且为其后的成功打下基础。在当年也就埋下了中国工业精神的种子。

当然,正如前文所提及的国企困境,国家发动的工业化所带来的基础并不意味着计划体制没有缺陷:过去公有制和计划经济倾向于以行政化消灭市场因素,时至今日令我们仍然觉得国有企业大而无当。而市场经济确实能够极大提高资源配置效率,但对于技术和国际资本的依赖也可能阻碍企业长远的发展与突破。“计划 vs. 市场”两种组织方式下中国企业行为的嬗变、政企关系的互动变化,也是本书切入京东方历史的一个有趣视角。

回到教科书经济学,市场经济强调的是一种资源配置机制,但这种机制并不能生产出新的、打破原有均衡的东西。在经典教材中,很难找到有关企业的具体论述,而往往被简单化为“厂商”二字:在最大化行为假设下,企业在给定的各种技术、约束之中选择自己可能的、使利润最大化的生产方案。这种假设无法解释为什么京东方要选择进入自己(甚至中国)都毫无技术积累的液晶面板领域、并且在连续亏损的过程中持续研发。京东方完全可以像许多其他北京的国企一样转型成为一个地产企业并且利用酒仙桥和望京的绝佳地段赚得盆钵满盈。经济学教科书公式下的企业并非创新企业,而是一个“被周围世界中的变化拖着走”的被动实体。

在路风看来,落后企业选择进入高科技领域和发展中国家选择进取性的追赶战略是相似的行动逻辑,这样的进取性战略无法从单纯的市场经济中产生,正如一般的民营企业不会将创新逻辑排列在财务逻辑纸上。追其源头则是复杂组织内部由企业“抱负水平”和后发展国家追求强国的工业精神。

而也正是这种精神,激励作者历时六年的调研、访谈,写出该书。在宋磊看来,作者的这些研究潜在地展示了中国故事的第二种讲法,一种横跨了对于企业的深入观察同时保持了国家宏观视角的中国崛起理论。

「赞同、支持、鼓励!」

感谢您的支持!

您的打赏将用于网站日常维护费用及作者稿费。

我们会更加努力地创作来回馈您!

如考虑对我们进行捐赠,请点击这里

使用微信扫描二维码完成支付