李陀:新自由主义在90年代占据绝对优势

导语:当韩少功、李陀、北岛、欧阳江河、董秀玉等人齐聚在一起时,八十年代似乎又回来了。在上世纪八十年代,中国经历了五四之后的第二次启蒙,外来思潮的涌入、对文革的反思共同促成了那次激烈跌宕的思想潮。但李陀认为,启蒙并非普适性的,在当今这个全球资本主义时代,针对新时期、新问题的再启蒙迫在眉睫。韩少功也提出,启蒙没有完成时,也没有统一的形态和内涵。

八十年代的新启蒙与九十年代知识界的分裂

韩少功:启蒙也可以有广义的理解,比方把它理解为一种思想创新,文化转型,一种心智的启迪;当然,也可以狭义地理解为欧洲的某一个特殊时期,比如17-19世纪进入工业文明时期的思想文化运动,也可以特指那个时段。也有人把概念延伸一下,谈到俄国、中国的,包括中国的“五四运动”,甚至“五四运动”以后我们的新时期、80年代。从“五四运动”到新时期作为欧洲启蒙运动的慢一拍或慢二拍做个延伸和理解。

我是想问李陀一个问题,如果80年代把作为启蒙的延续或者对“五四运动”的补充或者发展,您怎么看?比方“五四运动”和80年代新时期中间有没有差异,或者它们有没有一些共同的地方?

韩少功

李陀:少功提的问题我觉得倒挺有意思的。如果说启蒙或者说新启蒙的话难免回到80年代,因为既然我们谈启蒙问题,如果不是学术界没有必要回到18世纪、17世纪讲欧洲的启蒙运动,我们讲自己的启蒙,特别是讲新启蒙,很重要的就是“五四”的启蒙运动。这个已经有很多人讲过了。少功问我,也是直接从80年代讲起的。

80年代确确实实有个启蒙运动,但是我想说,但我们谈到80年代启蒙运动特别是新启蒙运动要注意,在80年代同时有两个启蒙运动、思想运动老是被混淆在一起,老是不注意他们的区别。一是自上而下的思想解放运动,二是自下而上的新启蒙运动,这两个之间当然有很多的纠缠和关联,但我们觉得还是应该把它当作两个运动看待事情会比较清楚。

由自上而下发动的思想解放,它的核心或重点、目标是要为清算文革,在这个清算基础上把“四个现代化”目标重新提到日程,为实现现代化提供话语的准备,制度的准备,思想的准备。但新启蒙不一样,新启蒙基本是由知识界发动的一个启蒙运动。其实某种意义上两个运动都是思想解放运动,但新启蒙的思想解放重点在关于人新的知识如何在借鉴、吸收、消化西方的古典和现代关于人各种各样传统知识基础上,在80年代建立一套关于新的人的论述。当然,还有别的内容,但我个人以为这是它的核心部分。

因此,两个运动的目标、重点、追求是不一样的,虽然都是思想解放,但是经常有冲突,经常有对立,经常有矛盾。如果同学们回顾一下80年代很多事情,比如1983年的“清污”,1987年的反对“自由化”,还有很多其他的冲突和事件,追究起来都和这两个运动的矛盾、对立和冲突是有关系的。在一定程度上,这两个运动都各自完成了思想解放的目标。这两个运动延续到90年代时,又出现了新的情况。

造成这两个思想运动在90年代的形势比较重要的是新启蒙内部发生的分裂,就是90年代知识界的分裂。这种分裂在80年代新启蒙内部就已经隐含着很多不同的声音和分裂。在90年代那样特殊的政治、经济、思想环境下这个分裂就变得突出了,特别是市场经济占据了中国改革的重心,经济自由主义又和政治自由主义产生一种联盟,在话语层面上占据优势时,新启蒙运动内部比较左翼,更具批判性,和西方更新的知识传统有连接关系的一部分人就开始不同意以“新自由主义”为核心的经济自由主义、政治自由主义,那么产生巨大的分裂。其中关键的是发生了“长江读书奖”事件,

为了这一个奖冲突就爆发了,爆发的原因在我看来有点无聊,但后面是严重的思想冲突,是知识界的大分裂,这个分裂一直延续到今天。

这两个运动到今天,我认为还在延续,还是在思想潮流当中或明或暗地仍然有自下而上或自上而下地对新的思想解放的追求,在新的形势下我们要不要启蒙?为什么启蒙?新的启蒙运动是什么?又开始有冲突。这时候讨论这个题目虽然很大,很冒险,但有现实意义。

韩少功:我有一些感受是共通的,思想文化界经常有一些同名不同姓或者同姓不同名的现象,大家都叫启蒙,都叫思想解放,这是有不同调并且有重大差异的。我记得80年代文学界普遍现象或表面看来大家是四海一家亲,非常有共识性的,见到文学就是同事。当时老一点的,文革结束以后是一种恢复性的繁荣,把文革十年被查封的,被批判的,被误导的东西重新恢复起来,那些思想观念作品。还有引进性的繁荣,比如国门初开,从西方带来一些新的思想观念和西方思想作品,因为这个刺激而产生了一种新的创作能量,这两种大家是有冲突的,关于现代主义、现实主义概念的争论,文学界已经开始。但那时候的分歧大家还是很克制的;互相之间也认为这是我们大同前提下的小异。

到90年代,情况有一些变化,文化界内部的分歧和利益背景开始有关系,这时候出现很多尖锐的问题,大家没办法心平气和地来包容。90年代一个尖锐的问题是,比如教育要不要市场化,医疗要不要市场化,农民的土地要不要私有化和市场化,那时候我们接到很多稿件,意见非常尖锐和对立,甚至主流、官方的口号都很令我们困惑,那时候教育、医疗的市场化,那是官方的口号,出现在大媒体上。几年以后情况发生变化,那是另外一回事。但当时这个事情出现时大家很困惑。

记得那时候杂志上出现“弱势群体”这个用词,被上面很多有关管理部门猛烈的敲打,这不是抹黑社会主义,我们社会主义还有弱势群体吗?因为总理在一次讲话上讲到这个词,我们最后大部分人写这个词就没有什么事儿了。但当时“弱势群体”是禁止使用的词汇,当时知识界的同行被现实批判,我们非常赞同,他们看到的问题也是非常真实的,但他们解决的方案我个人是抱有怀疑的。比如他们说现在教育这么多问题,医疗这么多问题是没有彻底市场化,如果彻底市场化这些问题就解决了。这是中国改革进入深水区以后发生的自然争论,这个争论后面带来的利益。每个人都知道这个口号对我意味着什么,这就不仅仅是口舌之争,而是心声的投入。发生的各种各样的事件是有巨大的情绪涌动在里面。这就看出80年代以德先生、赛先生以及自由、人权,以这个为核心的所谓启蒙,到了90年代又发现有不够用的地方,他对现实的认识和解释显得帮助不大,甚至有时候把我们引入误区。

我记得有一次我和两个作家同行出国,在巴黎,下午四五点钟巴黎街道很脏的,绝对不回避北京更干净。我们的作家朋友就非常惊讶,不是资本主义吗?怎么会出现这种情况?我们想象一下这里面疑问的逻辑是什么。

有一次在海南岛有两个大学毕业生进入民营企业,被那个老板气坏了,说老板不把我们当人,老板很惊讶,我为什么把你当人,我买了你是出恩钱的,你就应该像我的机器一样干活,你不像我的机器干活就一边去。两个大学生很惊讶,不是资本主义吗?怎么资本主义这么不讲民主、不讲人权,不讲自由,他从逃避国企到民企去,认为民企应该是“解放区的天是明朗的天”,结果他很惊讶。设想这些惊讶背后的逻辑是80年代启蒙的知识给他们建造起来的想象。

当然,80年代给了我们很重要的遗产,关于民主,关于市场,关于自由,关于人权,我们要准备充分的肯定,这是我们一个非常重要的遗产,在“五四运动”以后的一个延伸,这是我们的一个重要一课,也是整个社会的“成人礼”,不可缺少的一课。在90年代实践中间,当中国更深地进入了世界全球化和市场化漩涡中,80年代流有不够用的地方,可以改变的地方。所以,我的看法,90年代中后期知识界确实遇到了一次巨大的分裂,这个分裂是现实造成的一种撕裂。

启蒙没有普世性,不同时期要回应不同问题

李陀:我们过去有时候有个误解,就认为启蒙一定是个普世的,一定有个统一的、一致的目标和答案。其实现在根据我们中国“五四”还是80年代几次启蒙运动的经验看起来不是这样。

第一,启蒙运动本质上,在我看来是对世界进入了工业化,进入现代化,特别是哈贝马斯说的现代性工程在世界范围内展开之后,迫使各个国家,各个地区,各个民族都要回应它,都要面临这样一个现代性工程,现代性的展开,怎么办?都要回应。即使一个国家在不同时期它的回应所需要面对的对象,所需要解决的问题也是不同的。所以,90年代和80年代相比有个尖锐的变化,我们亲身体验市场经济的来临,深刻地体验到了全球化与中国实际发展连接在一起会带来什么问题。原来新启蒙提供的知识,原来自上而下思想解放提供的知识就都产生了问题,都可以被疑问。

李陀

其中有个比较明显的,分歧比较严重的是到底美国道路是不是最好的道路,80年代对美国的梦想,对美国的幻想,对美国的重要认识还都处于还是很朦胧的阶段,但到90年代就开始具体化了,美国道路是不是我们的道路?这时候出现了我们原来新启蒙、思想解放给我们提供的知识,不能回答这些问题。因为这时候人们已经开始发现,世界的资本主义不是美国一种。欧洲的资本主义和美国的资本主义有巨大的差别,差别之一,美国资本主义在罗斯福时期所积淀下来的社会主义很快在二战、冷战当中被破坏殆尽,但欧洲社会主义因素保留很多。比如德国社会主义民主党在一战前后一直到二战结束,在德国那么多年,带有德国社会民主党的色彩。德国社会民主党在70年代才把马克思在他们的党纲当中去掉。所以,德国现在对富人上税那么多,贫富差距比较小,就和这个有关系。

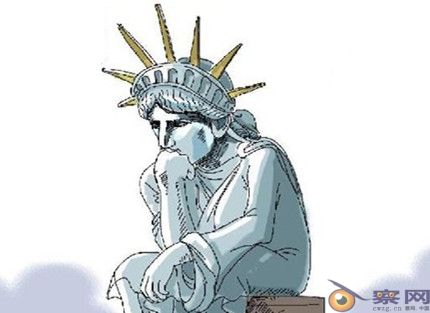

同时,我们发现中国一搞市场经济以后,很多尖锐问题都出来了,我们到底要不要搞私有化?教育要不要搞产业化?医疗要不要搞产业化?走哪条路?当时,医疗、教育那么急剧产业化都是学美国的道路,认为美国可以走的。今天关注美国总统选举的就知道,现在美国出了多少问题。那时候的分歧和实际不同感受慢慢形成理论上的认识,其中包括新自由主义的批评。但在90年代,对新自由主义的批评是很困难的,因为那时候他们占据了绝对的优势。谁要是说一点不同的意见,谁要批评一点资本主义都认为是左翼,没有良知,不要自由,不要平等,都被扣上这种帽子。

所以,90年代的分歧今天回顾起来,知识界那次分裂是非常让人感慨的。延续到今天,我发现这个分裂在年轻人当中又一次出现,80年代、90年代新一次的分裂再次产生,但和90年代那次分裂是不太一样的,在全球化进一步新的形式下,80后、90后我感觉也在延续知识界的分裂,但分裂的内容又不太一样。

韩少功:我有时候有点担心,这种思想的分歧真正陷入一种特别简单化的对抗。比如你赞成国企还是民企,你要市场还是要计划?这些问题特别无聊,在实际生活中间你会发现比这个复杂得多。

前两年我到山西遇到他们一个副省长,是原来我认识的一个人,非常惊讶,他说我到山西以后才知道,山西省到现在还有国营的力发电,其他地方还有没有?这种行业的国企显然是没有优势的,但有些行业,像供电、铁路私有化教训在全世界又非常多。大家知道,英国和法国走的是两条完全不同的路,法国铁路是国有的,英国是私有化(撒切尔时代),英国的运力和效率都比法国差远了。陷入了简单的对抗,市场中间有计划,计划中间有市场。这是很复杂的一面,是我们需要提醒的。

经过90年代到新时期以来,我认为,我们尽管没有口号,没有旗帜,没有轰轰烈烈的事件,实际经历了一个逐渐再启蒙的过程,有很多知识我们给予了新的补充,新的校正。像我这种文科生,原来读了一点教科书,以为市场(能够)自我修复,说供需发生不平衡的情况下,价格涨的时候生产者会一哄而上,太多价格又会自动下降,描述这样的图景。这样的图景有没有?在生活中间可能有,但有很多例证又告诉我们,实际情况有时候并不是这样。

全球资本主义形势下的再启蒙

李陀:我们以前老以为一旦启蒙以后就一定能够找到一个正确的道路,其实没那么简单,因为启蒙最早在18世纪一个重点就是理性主义,对理性的强调,整个资本主义发展也都是对理性精神的强调,理性主义作为原则发展它的制度建设,发展社会结构,进行经济建设,但很快就发现了理性精神和物质两个层面的实践,最后得到的结果是非理性的。这好像是马克思他们很强调的一个矛盾,理性精神在它的发展过程中有不可控的部分。

韩少功:我认为理性精神的假设特不靠谱。我们在海南房地产开发卖了很多土地,很多农民一夜暴富,几十万、几百万,我看没几个理性的,几年以后他们坍塌式地贫困下去,很多人打麻将、吸毒,不像启蒙大师说会精于计算,规划他们人生,斤斤计较,精确地投入他们的生意,商业活动、企业活动。我们平常购物的行为,很多是非理性地购物,没有几个真正为解决生活需要,理性地追求也好,关键是不理性的。

李陀:经济理性是他们经济自由主义最重要的基石。刚才少功提到了经济人在实践当中的不靠谱。但这些自由主义会反驳你,单个某一个人可能是非理性的,但如果一个社会所有的人都是经济人,他每个人的经济理性综合起来就会造成市场的合理化。

今天全世界都卷入了全球资本主义化,没有一个国家,没有一个民族可以幸免。那么这个资本主义和亚当斯密时的资本主义,马克思时期的资本主义,一战到二战期间的资本主义到底有没有真正区别?如果没有区别我们就不能解释很多过去对资本主义的知识今天完全不适用。

我认为当代资本主义有一种过去资本主义没有的特点,消费和生产关系颠倒了,经济学他们也有人讨论,过去的消费是为了生产,消费多少生产多少;现在完全颠倒过来,生产完全是为了消费。iPhone手机就是特别典型的例子。这个消费主义和以往资本主义那种在正常市场经济当中的消费已经不一样了。它变成了经济的,社会的,政治的最根本的特征和活动方式。所以,今天的消费主义控制了我们一切,这是以前资本主义没有的。

简单来说文化,过去文化和经济是分得开的,现在文化和经济分得开吗?分不开。前年我还傻乎乎地说,幸亏小说没有变成公司生产,但后来说现在很多出版商就组织了类似流水生产线在生产小说。因此,文学是一点没有例外的,也同样变成了商品,因为生产一瓶矿泉水没有什么区别,这种情况下,我们的道德,我们的爱情都有可能变成商品。卖淫的事儿,东莞那边一会儿抓一会儿严,过一会儿死灰复燃再抓,它根本不解决问题。为什么?性进入了我们的消费,是消费主义经济、消费主义文化、消费资本主义当中的一部分,一个资本运行的社会怎么可能没有消费,只要有消费就有性消费。

我们在80年代所努力,新启蒙所建立的适应中国的改革,适应中国的发展,中国怎么样和世界新秩序相协调的知识,无论自上而下或自下而上都没法解释这个现象。所以,我们今天需要新启蒙,因为我们面对新的对象,我们对象完全变了。过去有些问题消失了;有些问题没有消失但变成新问题了,这时候怎么办?我们真的需要再启蒙。

韩少功:原来有个红色的经典,前苏联小说《钢铁是怎么炼成的》,里面有段格言式的的独白,主人公在朋友墓地面前说“人的生命只有一次,我们怎样渡过这样的一生,不要为一生碌碌无为后羞愧”,我们那个年代的人都这么背的。这个话不是作者独创的,是他抄的,抄的一个美国实业家、发明家富兰克林,富兰克林自传里正好有这么一句话,我们人的生命只有一次,我们要怎么样渡过,不要碌碌无为后羞愧。指出问题的是德国的马克思•韦伯在《新教伦理和资本主义精神》时引了这个例子,一个红色革命战士和一个资本家其实共享一种人生观,追求生命的意义。那时候的资本主义和现在的资本主义发生了多大的变化。韦伯举这两个例子时,资本主义是一种天使、圣徒式的资本主义。里面描述的资本主义就是劳动,劳动狂,不断地积累,创造,甚至用韦伯的话说“冷酷无情的节俭”。

就像牛仔裤原来是特别下层的人穿的一种工装,但在中国变成另外的符号、时尚、美。实际这有当年资本主义文化特征的遗迹,汉堡包、牛仔裤这些东西,就是劳动是一种最好资本主义的起到,当时如日中天的资本主义精神的闪光,留下的东西。现在当前消费主义的资本主义,这时候发生了很大的变化,在那个年代产生的一些启蒙思想,今天是不是也要因应这变化,做出一些调整,是我们需要思考的。

当前谁还热爱劳动?现在不得不劳动,当一个蓝领,那就是失败者。父母想象儿女前途时,说如果你还去扛大包,让父母会很担心的,年轻人谈恋爱,找对象会遇到障碍的。地方政府挂的横幅标语都说让投资者放心,让投资者获利,没说让劳动者怎么样。以前有一个口号“劳动者光荣”,劳动者经济利益地位很显赫的话他自然会很光荣。现在《企业法》也是首先保证投资者分红,劳动者就拿一点工资,那是要计入成本的。光华管理学院,很多是搞管理的,计算成本和利润,简单地划分,工资会计入成本。工资税后利润分红和劳动者没有关系,和投资者有关系。

李陀:我是1949年看着解放军进北京的,进城以后在各单位开文化课、扫盲。其中一个内容是资本家和工人谁养活谁。我经历过这个过程,很费劲,当时所谓刚刚进入新社会,很多人认为还是资本家养活工人,天经地义的,他有工厂,我给他打工,他养活我。后来就给他们讲道理,简单把资本论简化给工人能听得懂的道理。所有的文化学习班、思想学习当中都要反复讨论这个问题,1958年我进工厂时所有人都认为,工人不是靠资本家养活的。

前几年我突然发现,很多人就在媒体、电视上公然地说资本家在养活工人,这非常非常震惊,很容易颠倒,太容易了。恐怕在座还有不少人认为是资本家养活工人。

韩少功:你说的这种是把逻辑颠倒过来,这是很多人在做的一件事情,这件事情也比较容易做。反过来说,原来那个命题,工人养活资本家的命题,这是一种左翼的启蒙,你们蒙昧,人家剥削了你们,你们不知道。

李陀:这个逻辑是过于简单的,带有问题,造成后来很多后患。

韩少功:包括阶级斗争,左翼特别擅长的启蒙思想理论也遇到了很多问题。美国的工会最反华的,最和我们过不去。共和党一方面支持华尔街票仓,另一方面共和党的票仓在很地层的南部贫民区。这就很奇怪了,华尔街按照阶级斗争理论完全是两个极端,华尔街集团和蓝领平民是两个极端,怎么他们就都成了共和党的票仓呢?所以,说工人养资本家很多原来有效的理论解释,启蒙的遗产也遇到了问题。

什么是资本?在互联网时代出现一些新的现象,很多人并不拥有,不当这个Owner,我要拥有干,我不要买那个包,花那个钱,我租100次,每次换一次衣服,换一次包就行了。我也不买车,就租车不好吗?我就是优步、神州专车不行吗?我不买房子。很多人不做所有者,财富的形态,资本的形态怎么描述也遇到了新的情况。这种情况我们搞土改,我什么都没有,房也没有,车也没有,谁也不能打我资本家。

李陀:少功涉及到一个很重要的问题,我们怎么能够在恰当时间、恰当机会提出恰当的问题来找出我们新的启蒙对象,刚才少功说的这些事儿都反映了事情的复杂性,我们用简单的道理或以往的知识处理今天的生活就发现,过去那些有效的,可以启蒙或可以对你思想起解放作用的东西现在都不起作用,这时候要特别警惕。21世纪新问题层出不穷。这时候怎么办?

意大利有个理论家葛兰西研究一个问题,意大利工人阶级在选举中并不投工人阶级政党的票,而投对他们不利的资产阶级政党的票,他就研究为什么?所以,后来提出了文化领导权(文化霸权)问题。少功今天说的这个问题也是这样,按照过去马克思主义的理论,全国无产阶级联合起来,产联和我们应该有共同的利益,实际不是,美国的产联、老联特别反华。所以,我们今天面临的形势是极其复杂的,新问题层出不穷,这时候我们要确定再启蒙。

再启蒙的任务其实是很艰难的。今天我和少功谈没有答案,没有现成地说今天我们应该怎么样启蒙,等于我们来提问题。

第一,新形势。

第二,新问题。

第三,在这种形势下,我们如何谈启蒙,启什么蒙?

反思“国学热”下的传统等级秩序复萌

韩少功:我也赞成这一点,我们处于新的十字路口,要么我们再启蒙,再往前走,要么退回去,和反启蒙含义比较接近。因为对一个所谓文化大国,也是个文化古国,也很自然地出现了“国学热”,很多地方甚至和商业活动结合起来,由某些商家介入进去,组织一帮小孩长跑马褂,摇头晃脑读三字经开始。

早在80年代我写过一篇文章,《文学的根》引起文学学习大讨论。我们关注本土文化资源也在80年代讨论很多,我们也反对历史文化的虚无主义,就是全盘西化的思想态度我们也非常反对。但到今天,当国学成为一种热时,有时候也有某种担心。前几天我看网上有一个段子解释孝,而且是有名的人谈,他说孝由于对父母的尊敬,这没什么意义,但他举个例子,如果你谈了一个异性朋友,父母坚决反对情况下应该服从父母,和你朋友拜拜。看到这里我吓了一跳,好像中国一下子穿越到了“五四运动”以前去了。父母是要尊敬,我也强烈地赞同这一点,但父母和子女中间还有个平等关系吧,父母的东西严重不靠谱时,子女也应该做抗争吧,做批评和自我批评吧。

李陀:你说的是觉心和觉民的问题。

韩少功:“五四”以来好像是常识性的问题,为什么今天搞成这样?有人解释一忠二孝,尊敬长官我也赞成,很反对对长官、父母完全不讲礼貌。但不能有人生依附的关系,重建一种社会等级制,连革命老前辈陈云老先生原来说过,不为上,不为书。

李陀:重现等级秩序,而且把伦理观念,等级观念恢复到1949年、50年代一个特别普遍的现象,我们的教授成了老板,书也成了老板,系主任成了老板,学术带头人也成了老板,都是“老板”,也许同学们觉着习惯,因为好像已经习惯它这样的重组关系,但对我来说听着心惊肉跳,哪儿来那么多老板?甚至我们已经习惯等级制的复辟。

韩少功:政治权力和经济权利结合在一起特别可怕。我原来上班时办公楼有6个电梯,特别拥挤。发生在几年前就单独辟开一个领导电梯,某某级别的人上这个电梯,其他人挤在这边,当这个电梯只有一个人时,其他电梯不管多么拥挤也不能上那个电梯。这发生在不久前,大张旗鼓的,而且大家都很默认,觉得就该这样。这是让我非常吃惊的反弹。我说我们“五四运动”都白搞了,80年代新启蒙运动也白搞了,现在大家居然可以心平气和地接受,把这作为自然的新秩序接受下来,这是我们深深感到十字路口有方向选择的问题。

李陀:有一个我非常尊敬的学者有一次在电视上讲话我非常吃惊,说欧洲之所以文明,欧洲之所以文化那样发展,欧洲之所以先进是因为欧洲有贵族。中国出现了这么多问题,我们的文化坍塌、发生文革是因为我们没有贵族,这无论从历史角度、理论角度来说都完全不成立。

最近,我们发现知识分子当中也都耍贵族范儿,比如喝茶,大家可能都有这个体会,现在喝茶变成了一个身份,已经不是喝茶了。茶具要多少钱,茶要多少钱,好像我们进入贵族文化,我们要回去的,这种文化现象非常普遍,女同学比较注重时尚,不知道男同学是不是这样。最近时尚也是这样,开始往中国的旧贵族身上找中国元素。

消费主义成了统一的意识形态,如何重构“对人的认识”?

李陀:我们启蒙运动面临一些新问题有的不太好区别,更复杂的现象是,从90年代以来“庸俗人性论”的泛滥,尤其在文学中表现得特别明显,突然我们在文学作品里看到一切的冲突,一切的感情活动,人一切的生长经验全都是和人性有关。而且现在人性论普遍到了整个意识形态,都是由人性来看问题。像慈善,慈善当然还是个好事情,但现在把做慈善的人给解释的都是良心多么好,人多少善良,做善事多么重要,我认为这又开始简单化了。据我在美国的经验,真正的富人做善事后面都是有税收、裸税种种非常复杂的利益考虑,不是仅仅我心肠好,要信奉上帝,我要做好事情。这背后的利益是错综复杂的,结果我们现在用人性的观点来解释很多社会行为时,就会掩盖很多事实,特别是掩盖很多残忍的事实。我就觉得我们泛人性论或庸俗人性论解释今天的社会,解释今天中国的现象时,也是很成问题的,需要我们警惕。 人的确有它动物性的一面,吃喝拉撒睡都是人的动物性一面,只要真正进入复杂一点人性时都是社会性赋予他的,人是双重的,一方面是生物性动物,另一方面是社会性动物。而今天很多所谓人性不是动物性部分,而是人性社会性部分赋予它的,这是我们意识形态当中非常复杂的,需要亟待解决的一个问题,怎么从这里头解放思想,能帮助我们认识时代和社会非常重要。

韩少功:关于人的认识,在座各位做文学批评的话这是要关注特别大的题目,人怎么认识?80年代关于建立了一套人认识的模式,以前有一些标签,人啊人,爱啊爱,灵魂与肉体等等描述,是否能够足以让我们用这些工具来对今天的人生和社会有所帮助,或者有多大的帮助,带给我们哪些麻烦,甚至给我们带来哪些风险是我们需要进一步考虑的。

李陀:消费主义现在成了统一性的意识形态,消费主义本身不是消费,而是一种意识形态。今天的消费主义,它造成了物的体系,充斥物品的社会,我们在物品包围之下有时候选择很少,这时候从主体建构上,我们不得不把主体建构成服从他主体欲望的主体,这时候启蒙就变得非常严峻,有很多问题比较容易看到,但有些问题我们很难意识到,这种情况下,我感觉到我们得有更多的自觉,对于我们需要什么新的启蒙要有更多的思考。

韩少功:启蒙永远是个现在时,没有完成时,不是一个单一的概念,在历史的长河里有N多不同形态的启蒙,各有它的内涵和处境。

李陀:启蒙永远是个话语场,不同的利益集团,不同的政治都在这里抢夺启蒙的主导权,这整个是个非常复杂的争夺过程,并不是一个简单的谁随随变变就可以主导思想解放,这个思想解放是个争夺的过程,是谁战胜谁的过程,未准见得有权力的人就一定能够占据思想解放的位置上,来决定谁思想解放,未必。这还是很复杂的。

八十年代文学对新启蒙的作用

李陀:80年代文学我自己来说有个偏颇,我太注意80年代文学的某一部分,现在回头看80年代的文学是很多元的,非常复杂的,因此,80年代文学每一部分面对启蒙时的立场都不一样,起的作用也都不一样,各有各的功能和效果,总的来说,对今天的影响是引起了对人的关注,但是人的关注是用个人主义的方式来表达出来的,这是我们面临大的问题,除了人性论以外,今天我们面临个人主义的普遍接受到把个人主义当做生活最根本价值,这在80年代文学里延伸过来最重要的效果,但这是一个很麻烦的问题。我们需要进一步讨论。

韩少功:80年代文学繁荣过程中文学是主力军,有时候是领跑的,我们由此也来北京开会,中国文联,大概十来个产业学会,音乐、美术、戏剧、电影、文学等,经常是作家协会的会长满满当当,其他协会的会长全跑到作家这边来了,那时候文学起的作用确实蛮大的,包括诗歌、小说、批评。遗产到今天不管是正面还是负面的作用,影响都长期存在。

个人主义的问题,正负两方面的表现都有,现在的人都很独立,我是老人,觉得年轻人中间有些很可爱的东西,他们很独立,自己主意大着呢。现在年轻人特别容易自嘲,这也是很好的。说老实话,我们这辈人这方面的表现不是太好,学者、教授、作家经常把自己端起来,自嘲的能力和态度差了一点。

李陀:自嘲与幽默是人类的解放产生的效果,但这种解放和文学复杂的过程有关系。等于是我们文学参与了对今天人的塑造。

对当代文学的焦虑,如何产生“大作品”?

李陀:现在的青年作家都比我们高,事业、知识、语言能力、文学素养都很高,很多文学的起点是相当不错的。如果说焦虑就是怎么能出大作品,什么是大作品也一下说不清楚,很复杂,其中至少有一条,格局要大。

文学史上所有的大国家都有一种背叛的性格,背叛他的阶级,背叛他自己的地位,背叛他的家庭,背叛他的妻子,背叛他孩子,背叛他自己,各种各样的背叛。但是今天中产阶级的孩子们往往缺少这种背叛,只有一种背叛他们能坚持——爱情的背叛。所以,我们的忧虑就是这样,它要有一种深刻的背叛,特别是对中产阶级的背叛,今天对所有作家来说有一个很大的难题,怎么克服作为中产阶级孩子对我们的局限。

韩少功:我原来夏天看荷花,冬天看梅花,大时代出大作家,小时代出小作家,出不是绝对的,小时代出小作家的概率比较大。

李陀:现在是大时代还是小时代?

韩少功:大时代出大作家的概率比较大一点,里面肯定也鱼龙混杂,为什么?这不怪这些人才智的高低,而是你遇到的社会问题是什么?社会人们的心理需求是什么?在情感思想、命运撕裂、社会危难的时代,社会需要英雄,需要同情,大家需要抱团,需要一种集体崇高精神互换大家、感召大家,但在平顺发展时期,是个人利益导向时期,这也需要某种道德等东西作为社会粘合剂,但大的精神,那种闪光,雷电式痛感的,记忆深刻的情感和记忆就稀薄得多,不是说没有。而我们今天命运厚爱中国,我们多少年没打仗了,经济6.9%成长度,很多地方相对安康,我们的人正在换房子,正在换车子,正在读名校,正在出国留学,1亿多人每年出国旅游,我们在手机上不断晒我们吃到什么好东西,看到什么好景色。这样一种生活要求所有人都热爱鲁迅是不合情理的,要求孩子们在这种情况下有吃有和,爹妈都给他/她供养得很好情况下一定要痛苦地去体会,背那些《恶之花》波德莱尔的痛苦,这是没道理和情理的,这是一种社会心理需求到一定时候会自然产生和调整的,到了冬天梅花就会开放,到了夏天荷花就会开放,我们不能太强人所难。

李陀:我不同意,少功。文学是什么?文学就是冬天开花,管什么这个天那个天。

韩少功:我是说大概率。比方说小时代肯定有杰出的人才会成为大作家,但这是小概率事件。

李陀:有小概率就行。

「赞同、支持、鼓励!」

感谢您的支持!

您的打赏将用于网站日常维护费用及作者稿费。

我们会更加努力地创作来回馈您!

如考虑对我们进行捐赠,请点击这里

使用微信扫描二维码完成支付