精英团结与政治审查:大学生党员发展机制的实证研究

【内容提要】本研究关注具有大学学历者充分供给背景下高校党员发展机制及政治忠诚审查状况。研究将入党分为“自我选择”和“组织筛选”两个阶段,将政治忠诚分为“主观认同”和“客观忠诚”两个维度。基于首都大学生成长跟踪调查数据的事件史分析表明,高校党员发展过程中仍然延续着政治审查,但主观政治认同在政治审查中作用有限,且主要依靠学生的自我选择。学生学习成绩及其在课外活动中表现出的能力与积极性是主要的筛选标准。现有证据尚不支持高校党组织已经沦为赤裸裸的阶层再生产工具的假设。家庭背景在组织筛选过程中作用不显着,甚至会通过影响学生入党意愿而使党与弱势阶层存在一定的亲和关系。如果学生在校园活动中表现出的积极性并不代表政治忠诚,那么高校党员发展就更像一种基于能力的精英团结,党员身份具有强烈的普遍主义特征。

一、问题提出

“政治忠诚”(political loyalty)是否仍有回报是社会主义国家分层流动机制转型研究的核心命题。党员身份作为“政治忠诚”的关键指标成为检验转型是否开始或者彻底的“试剂”,广泛存在于社会学定量模型中。如果党员身份对社会经济地位没有影响或影响下降,而教育回报提高,就表明普遍主义原则将取代特殊主义原则,共产主义的分层体系将与资本主义趋同,否则意味着特殊主义原则和共产主义早期分层体系的延续(Bian & Logan, 1996;Nee, 1989, 1991;Szelenyi, 2008; Szelenyi & Kostello, 1996; Zhou et al., 1996; Bian et al., 2001)。这种推论有赖于党员身份(以及其他类似指标——阶级出身、父母党员身份、团员身份、入团入党时间)确实代表政治忠诚或特殊主义原则(Li & Walder, 2001; Bian et al., 2001)。如果党员发展没有坚持严格的政治忠诚审查而只是政治统合的工具,党员身份并不代表特殊主义的忠诚而代表普遍主义的能力,那么继续沿用上述论述方式就可能误导我们对社会主义国家治理方式的认识。国内社会学对中国共产党党建和组织发展这一最具中国特色的组织管理和社会治理问题讳莫如深。除《中国青年研究》外,其他社会学核心期刊中有关中共党建和党组织的研究寥寥无几。既有的海外研究显示,中国共产党党员的发展日渐看重教育水平和专业能力,为了团结先进力量,党员发展政策几经调整,党员结构出现较大变化,高校学生成为新发展党员的主要来源,党员资格越来越具有普遍主义特征。(Chen & Dickson, 2008;Dickson, 2007,2008; Sato & Eto, 2008; Shevchenko, 2004; Zhang, 2015)。人民群众也早就认识到党在资源分配中的特殊作用,入党更为积极。政工人员不得不为此提出了各种办法以应对入党动机的功利化,提高党员队伍的纯洁性和政治忠诚(包丽颖, 2010;冯海燕, 2008;王洪波、鄢万春、向异之,2002;岳杰勇, 2010)。当前的党员发展究竟起到何种社会功能,是否坚持了政治忠诚审查,实际效果如何?这不仅对反思转型期社会分层流动研究范式有利,而且对理解我国社会治理机制,改善党建工作也有重大意义。本文将以高校党员发展为例,特别关注 “政治忠诚”在党员发展机制中的作用。文章将梳理社会主义国家分层流动与精英选拔研究中“红”与“专”作用消长的讨论,在社会分层与治理框架下对高校党员发展机制进行实证分析,反思近年来的高校党建实践。

二、政治审查的延续与政治统合需求

团结专业精英并保证他们的政治忠诚是社会主义国家治理的重要内容。革命政权建立后,数量有限的专业人员被安排到各类技术性岗位上接受那些低学历的“红色人物”的管理(Walder,1995; Walder et al., 2000)。管理干部和技术干部在选择标准和回报机制上出现分化,形成了二元路径的职业流动模型。“政治忠诚”在管理干部选拔中至关重要,但在专业技术精英选拔中作用不大,后者更强调教育水平(Walder et al., 2000;Zang, 2001b,2006;郑辉、李路路, 2009)。尽管这些政权都曾试图对专业人员进行严格的政治审查和彻底的思想改造,但随着经济发展成为执政的核心,教育在资源分配及党员资格获得中的作用日渐提高,“政治忠诚”的回报开始降低,社会分层体系开始与其他现代社会趋同(Lee, 1991;Walder et al., 2000)。苏东剧变后,苏联那些政治上忠诚但缺乏教育素养和文化资本的“红色人物”优势不再,社会分层流动体系迅速与其他现代社会归于一统(Eyal et al., 1998)。而在中国式渐进改革中,教育水平的影响也逐渐提高,但政治忠诚(党员身份被作为标志之一)的影响始终持续,二元路径的职业流动并未因市场化转型而消失,积极分子仍然在党的庇护下成为管理精英(Li & Walder, 2001; Walder, 1995; Walder et al., 2000; Zang, 2001b,2006);而且有研究显示,改革之后党员发展仍延续了政治审查,只是标准从家庭出身转移到了政治态度与政治参与(Bian et al., 2001)。

上述结论意味着,在特定的转型模式下,才能原则日益凸显并不意味着政治特殊主义的衰退,社会主义社会的分层体制可以不同于其他现代社会。个体明智的选择是把自己塑造成“又红又专”的社会主义接班人,努力争取党员资格,以免错失发展机会。随着高等教育的发展,专业人才供求格局有了根本性变化,党就可以对专业精英进行严格的政治审查,仅仅重用那些“又红又专”的人物,而不必将就那些“专而不红”的知识分子(Walder, 1995)。 最终,国家干部选任标准二元化这一在高学历人才紧缺条件下出现的历史现象将逐渐消失,各类精英职业流动路径将呈现出同样的选拔标准:同时注重政治资格和教育水平(Walder et al.,2000)。实际情况是否如此呢?前述经典研究侧重与市场转型论对话,仅仅考察了改革初期的党员发展实践,并未跟进关注后市场化时期,特别是高校毕业生充分供给这一新的历史条件下的中共党员发展实践。今天,严格的政治审查仍在继续吗?政治忠诚还是获得党员资格的最重要的条件吗?党员的甄选标准是不是朝着普遍主义的方向靠拢,从而使之成为能力的另一个标签,失去对政治忠诚和特殊主义的代表性?

从高校思想政治教育及党建实践来看,我国人才选拔培养和党员发展面临着是否强化政治审查、侧重政治统合(political incorporation)还是侧重政治审查(political screening)的困扰(徐纬光, 2011)。专业人才的缺乏、革命运动对专业人才队伍及其培养体制的破坏使得改革初期放宽对专业人员的政治审查成为必要。干部选拔与人才培养往“年轻化、知识化、专业化”的方向转移(李槿,2013)。思想政治教育与党组织建设有所放松,高校党员比例不升反降(Guo, 2005)。但是,学生运动的巨大破坏作用使国家领导人很快认识到“十年来我们最大失误是在教育方面,对青年的政治思想教育抓得不够……”(邓小平,1993:287)党和国家迅速调整了针对大学生的治理策略,加强了对各类学生的政治审查和思想教育(Dickson, 2014;Guo, 2005)。但随着经济发展与市场化改革成为工作重心,高等教育很快也向市场化方向改革,高校党员发展离政治审查渐远,向政治统合靠拢(Sato & Eto, 2008; Dickson & Rublee, 2000)。

2000年“三个代表”重要思想的提出将政治统合提高到了新高度。党进一步加大了从大学生中发展党员的力度。截至2014年年底,中共党员人数达8779.3万,其中大专及以上学历人员比例从1980年的3.23%增长到2013年的43%。2009年—2013年发展的1500万新党员中学生(以高校学生为主)占40%左右,该比例是20世纪80年代的十倍。本科在校生中党员比例从1990年的2%左右上升到2010年的10%以上;在校研究生中党员比例从20世纪90年代初的20%上升到2010年的44%左右①。提交过入党申请、参加过党课培训的积极分子更多,很多高校提交过入党申请的学生比例达到70%甚至80%以上。但从党和国家的表述及实践来看,这一精英团结过程并非政治审查持续放松的过程。在他国“颜色革命”以及国内接连不断发生的维权事件形成的维稳压力(Wang & Minzner, 2015)的影响下,2004年中共中央和有关部门发布16号文件及其配套文件,全面系统地布局高校思想政治教育和学生管理,从课堂内外强化大学生对党和国家的政治认同。此后,党和国家还陆续出台一系列的指导意见和举措。为保证党员队伍的纯洁性,高校基层党组织和政工人员提出了各种应对措施。中国知网上与“大学生入党”问题相关的期刊文献从1994年的12篇持续增长到2014年的380篇。

在上述两种需求的作用下,高校党员发展实际扮演着什么角色,政治审查措施的实际效果如何呢?社会学界对市场化改革以后,特别是新世纪以来党员发展的实践关注严重不足(Dickson, 2014)。而政工人员的研究往往从身边的高校和案例出发,侧重概括大学生入党动机功利化的原因及应对措施,对党员发展机制的深入分析和实证研究严重不足。一些研究表明,高校党员发展对政治忠诚的审查并不成功,党员和非党员在政治认同与态度上甚至没有明显差异(Guo,2005)。另一些研究则发现党员和非党员在政治认同、政治参与、社会服务等方面因为党组织有意识的动员和激励而存在明显差异(Dickson,2014;张光、吴进进,2015)。结论的差异与政治忠诚的测量质量参差不齐有关,所使用数据及方法有很多方面值得改进。多数研究所用数据往往来自一所或几所高校的非随机截面调查,很少控制其他变量的影响(方涛, 2004;李建群, 2015;王志杰、栗民、段玉全, 2015)。而这些正是本文试图改进之处。

三、社会分层与治理系统中的党员发展:几个假设

首先需要将高校党员发展实践放置在一个合理的研究框架之下。国外相关研究主要集中在政治社会学领域。中国共产党及其治理体系是一个明确的研究对象(Dickson & Rublee, 2000; Dickson, 2014)。而中国社会学界却把它做成了一个社会分层问题,其中与社会治理及政党治理相关的部分则让给了政工人员。政治敏感和专业分工仅能部分地解释这一吊诡现象,更为重要的原因则在于政工人员和国内社会学者很少将党及其治理作为一个体系置于社会组织情境之中,忽略了党建工作和思想政治教育作为一般社会治理及组织实践的普遍规律和研究价值。

站在党的角度,当然希望那些又“红”又“专”,既具有专业技能又在政治上忠诚可靠的人申请入党,并最终选择其中各方面都最优秀的候选人,从而夯实党的执政基础,提高党的执政能力。但实现这一愿望有赖于众多普通的基层党组织。而它们总是嵌入在其他更大的组织环境中,受到潜在申请者及其所属群体的影响。实际上,党员发展不管是政治审查还是政治统合都是社会分层和社会治理的一部分。在普通群众看来,入党不仅是政治参与的重要方式,也是社会流动的重要渠道,个人因此而被铆定在一定的社会阶层位置上或组织关系中。入党因此成为社会分层流动系统(郑辉、李路路,2009)或社会治理系统(如传统庇护型系统)的一部分(华尔德,1996)。就此而言,高校党员发展可以放到社会分层与社会治理体系中统一看待。这样,社会学经常关注的家庭背景、个人能力、政治忠诚等因素在党员发展过程中的作用可以一并被用来刻画高校党员发展实践的社会意义。

第一,政治统合假设:高校党员发展主要是起团结专业精英的政治统合作用。大学生是专业精英和先进生产力的代表,团结他们不仅有利于维持社会稳定,还可以提高党的执政能力,改善党的执政绩效,从而提高党的执政合法性(Walder et al., 2000)。如此,高校党员发展将表现为一个“优中选优”的过程,能力优异者更有可能被选为党员,家庭背景与政治忠诚的作用不大。这在统计上表现为,家庭背景和政治忠诚对申请者入党成功没有显着的作用,或者作用较小,而个人能力不仅作用显着而且影响较大。在这种情况下,党员身份成为能力高低的指标,它就像颁给优秀者的荣誉证书,具有鲜明的普遍主义特征,对特殊主义或政治忠诚的代表性较弱。

第二,政治审查假设:党员发展是要挑选党的忠诚卫士及共产主义信仰者,政治忠诚是决定谁能够入党的关键标准。政治忠诚度不高的人即便能力再强,也难以成为党员。这在统计上体现为,控制其他变量的情况下,政治忠诚对能否入党有着显着的预测能力,党员与非党员在政治忠诚上存在显着的差异。何谓政治忠诚呢?从党的一贯论述来看,至少包括对于主义的忠诚和对于组织的忠诚两个方面。前者包括坚信共产主义理想和马克思主义方法论,后者则表现为坚信中国共产党是实现理想社会的唯一合法领导组织,遵守党组织的纪律,贯彻党组织的精神,为实现组织目标而尽职工作。随着马克思主义的中国化发展,政治忠诚日益表现为对党中央和党组织的服从,对中国特色社会主义道路、理论、制度的自信。据此,后文将政治忠诚操作化为主观忠诚和客观忠诚两个方面,前者指对社会主义制度以及党的领导的认同,后者指对党组织和活动的参与程度。

第三,阶层再生产假设:党员发展和教育系统一样成为阶层再生产的工具。由于党员在社会分层流动中具有优势,掌握相关权力资源的既得利益者或政治精英阶层为了维持自身阶层地位,实现阶层再生产,会充分利用所有分层流动机制,包括争取党员身份。在这种情况下,家庭社会经济背景更好的学生更容易入党,党员的子女更可能获得党员身份。和阶层再生产相对的另一种可能是反阶层再生产假设。这和共产党作为无产阶级政党,有着保持社会系统平等开放以实现人的全面发展的宏愿有关。它反对特权和阶级分化,试图为弱势者提供“翻身做主人”的机会和渠道,反对阶级再生产。在统计模型中这将表现为控制其他变量后,家庭背景较差的申请者更容易入党成功。正如革命史中贫雇农比地主富农更容易获得发展机会一样。

第四,新传统主义假设:党员身份以及党组织成为高校师生构建局部互惠网络和依附关系的媒介。高校基层党组织主要由学生和老师构成,他们不仅是“同志”关系,也是校友、系友、同学、师生关系。党员身份作为一种政治资源嵌于日常交换与互惠网络之中,被基层干部转化为新传统主义治理体系(华尔德,1996)的一部分。这在统计上将表现为,与老师及党员干部关系更好的学生更容易入党。

如果上述功能或者角色都没有实现,则构成组织失效假设:高校基层党组织的党员筛选机制完全失效,党员筛选相当于随机从申请者中挑选党员,任何变量都无法预测谁更有可能入党,这在统计模型中表现为所有变量对入党的作用都不显着。接下来我们将用经验调查数据对这些可能的功能或倾向进行检验。开始之前,仍有必要分析一下政治忠诚及相关因素在党员发展过程中发挥作用的具体机制。

四、高校党员发展的具体机制

上述因素是如何在党员发展过程中发挥作用的?《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》和《中国共产党发展党员工作细则》文本并未呈现全部,有必要对入党这一个社会过程进行细致分析。简单起见,这里将党员发展分为“自我选择”和“组织筛选”两个阶段。只有通过“自我选择”,主动提交入党申请、撰写思想汇报、积极参与党组织的活动,妥善解决了认知冲突这一心理问题(刘爽,2009)的申请者才有可能最终成为党员;而在“组织筛选”阶段,申请者必须通过入党这一社会过程才能被党组织接纳成为新成员。而前述家庭背景、个人能力、政治忠诚等因素在“自我选择”和“组织筛选”两个阶段的作用机理可能存在一定的差异。

首先来看政治忠诚的作用机制。如前文所言,这分为主观忠诚和客观忠诚两个方面。党组织要客观审查一个人主观的政治忠诚是较难的,尤其是在审查标准可知的情况下。除进行思想政治教育外,基层党组织往往只能通过强化考试、思想汇报、谈话审查、侧面了解等方式来考察入党申请者的认同状况和入党动机。即便强化认同标准,功利动机强的申请者仍可以掩盖入党的真实动机,积极适应入党要求,表现出党组织所要求的“认同”。这对于经过多年政治教育的中国大学生并不是难事。而且大多数高校的党员发展仅仅要求思想政治课程及党课成绩合格即可。在学生们看来,这些考试更多的是对于记忆能力的考察,淘汰率很低。用学生的话说,除非主动放弃,“不通过挺难”的。因此,当前高校党员发展中主观忠诚的审查主要是通过入党申请书和思想汇报等书面表示忠诚的形式进行,试图通过“认知失调-认识调适”的心理过程改造学生的思想与认同(刘爽,2009)。从不少学生主要通过模仿和抄袭来完成上述文本的情况看,调适的方向似乎与党期望的并不一致。

由此推论,主观政治忠诚在“组织筛选”中的作用可能不大,其作用主要体现在“自我选择”阶段。这在统计上将表现为,在控制其他变量的情况下,主观政治认同对申请者能否成功入党没有显着作用,即便有,解释力也非常有限;但其在学生是否提交入党申请的自我选择阶段具有显着的作用;总效果上,主观忠诚对大学生能否成为党员作用不大。但无法排除部分学生确实纯粹因为政治认同而申请入党,也无法否认申请入党的学生在平均意义上而言对党有更强的认同。从行为主义视角来看,提交入党申请、书面向党组织表示忠诚本身就是政治认同的表现。西方政治研究者就常以政治参与、政治态度来测量政治认同和政治忠诚(Boeckmann & Tyler, 2002;Skelton & Valentine, 2003)。因此,最终成功入党的学生相对那些提交申请但未成功的学生以及未提交申请的学生对党的政治认同度会更高。

不同于主观政治认同,客观政治忠诚和能力因更容易被观察到而在组织筛选中起到较强的作用。家庭出身曾被机械地当作政治忠诚的依据和政治审查的标准。在经历过多次运动之后才逐渐被替换为过往的政治表现与忠诚(Bian et al., 2001)。当前高校党员发展虽然同样要求审查申请者的政治历史与背景,但对于尚未走出校园,未曾经历过特殊历史事件的“80后”“90后”大学生而言,这种甄选没有区分度。学生们对于中央及共产主义的客观忠诚最终化为日常的学习和生活。而基层党组织往往是依据学生在校园组织与参与活动的积极性和表现来考察学生的政治觉悟、思想道德与能力水平的。这些学生组织、活动、学生干部职位是高校基层管理者实施思想政治教育的重要依托。为激发学生对学生工作的支持,高校基层组织甚至会将党员身份、深造机会等作为回报分配给学生中的积极分子。由此可以推测,在学生组织和活动中表现更好的学生入党成功概率更高,且具有较强的解释力。与此类似的标准则是个人能力,它不仅容易观察,而且是党对接班人的核心要求之一。

而家庭背景不仅可以通过影响个人的政治认同产生影响,还会通过影响个体的机会结构、文化资本、社会资本而介入党员发展过程。可能的收益是影响学生申请入党重要因素,收益越大的学生越有可能申请入党。而在结构中处于弱势位置的学生(家庭社会经济背景较差的学生、一般高校的学生、女生等)申请入党的积极性会更高。因为辅助这些学生发展的资本更少,党员身份作为一种政治资本的潜在收益相对较大。而社会上层有更多资源协助子女的发展,党员身份的重要性相对较低。他们甚至可能将子女送到国外深造,离开共产主义体制。因此,家庭背景较好的学生申请入党的可能性更低。但依照最大限度地维持不平等假设(Raftery & Hout, 1993;郝大海, 2007)推论,那些期望获得体制内工作的优势阶层学生同样会竭尽努力争取所有优势。也就是说,关键可能不在于阶层,而在于进入体制的愿望。由此推论,计划毕业后进入体制内单位工作的学生入党的积极性更高,而打算出国的学生申请入党的积极性更低。控制毕业出路预期后,各阶层学生申请入党积极性的差异将变小甚至消失。

入党能带来潜在的好处需要付出一定的代价。这包括付出更多时间精力参与和组织活动、接受思想教育、入党能带来潜在好处,但也需付出一定的代价。这包括付出更多时间参与组织活动,接受思想教育,执行可能与科学精神、个人价值相冲突的纪律与政策等。那些受科学精神与民主价值影响更深的学生有可能更容易对信仰和权威持怀疑态度,从而使得“专”与“红”的标准难以相容。有研究发现青年知识分子入党意愿不高,甚至存在抵触心理(岳杰勇, 2010),历史上也出现过知识分子与党互不信任的情况(Guo, 2005)。中央也反复强调加强对以青年教师为代表的知识精英的思想引导与管理。与此相关的假设是:专业能力更强、学习成绩更好的学生申请入党的积极性更低,尽管他们是党努力团结的力量,且在组织筛选环节更容易被党选择。接下来,我们将用实证数据对上述有关高校党员发展机制的假设进行验证。

五、数据、测量与模型

本文用来检验前述假设的数据来自中国人民大学中国调查与数据中心收集的“首都大学生成长跟踪调查”(Beijing College Students Panel Survey, BCSPS)。②该调查2009年采取了分层多阶段概率抽样的方式从首都高校在校生学籍库中随机抽取出15所高校220个专业的2006级和2008级两个年级的学生共5100名。然后从当年5月份开始展开了为期5年,每年一次的跟踪调查。其中第一轮、第二轮调查采用现场纸笔自填的方式完成,后续三轮调查通过网络在线问卷的方式完成。调查有着较高的追踪率和完成率,第一轮调查成功访问的2473名2008级学生有90.5%完成了第四轮访问;成功访问的2298名2006级学生有2070名(90%)接受了大四毕业前夕进行的第二轮调查。每轮调查都跟踪询问了受访者的政治面貌、学习成绩、政治认同、组织参与等信息,为我们研究大学生入党过程及其影响因素,入党前后的变化提供了可能。有关该调查更为详细的信息,可以参考《中国大学生成长报告》(李路路, 2014)。本文仅关注那些高中尚未入党的学生本科阶段是否申请入党和是否入党成功。

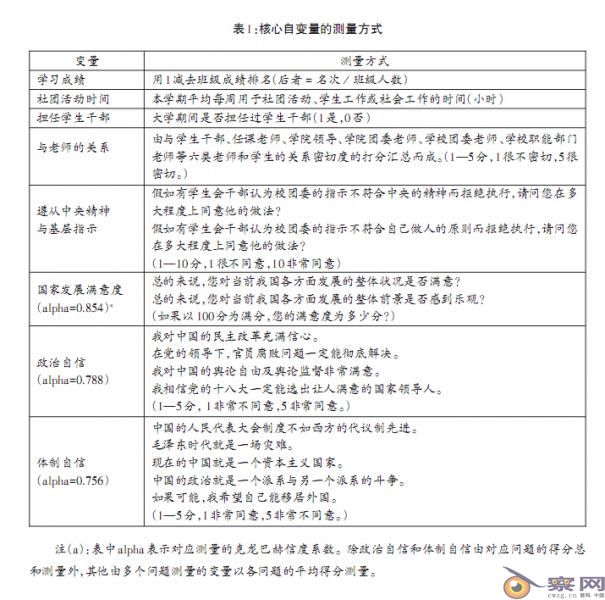

本研究对主观认同的测量包括:(1)对中央精神和学校团委指示的遵从程度;(2)对国家整体发展满意度和未来发展预期的满意度;(3)对我国政治及社会制度的自信度(具体问题和指标构建方式见表1)。客观忠诚度测量包括:(1)平均每周用于学生组织与社团活动的时间(单位为小时);(2)大学是否担任过学生干部;(3)与各类老师及学生干部的关系密切程度。在控制变量设置方面,用本班学习成绩排名来衡量学生的专业能力;父母的职业分为农民工人、办事人员、专业技术人员、干部及管理人员、个体户及私营企业主五类,只要父母有一方属于其中靠后的一类则定为该类;父母的教育水平分为小学及以下、初中、高中、本专科、研究生及以上五类,只要父母有一方属于较高一类则定为该类;父母中有一方或双方为党员则取值为1,否则为0;家庭文化资本得分根据家庭对15种文化设施的拥有情况汇总而成,每拥有一种则得分加1(这些设备和设施包括专门用来学习的书房、订阅或经常购买报纸杂志、电脑等等);家庭收入水平用家庭收入(万元)的自然对数值衡量。在向模型中纳入相关变量时,非时变变量取值以第一轮调查为准;时变自变量取上一轮调查取值,但第一轮调查无奈只能使用当期取值。

研究关注的因变量是观察期内被调查的大学生是否向党组织提交了入党申请,以及提交申请后是否通过组织的筛选成为党员这两个事件。因此可以采用事件史的方式进行建模,受访者一旦提交申请或入党成功就退出对应的风险集合。在对数据进行人年化处理之后,通过普通逻辑特(logit)模型即可进行拟合,形成离散时间事件史模型,拟合各个自变量对事件对数发生比的影响(Allison, 1984)。这相当于两个逻辑特模型构成的序列逻辑特(sequential logit)模型。该模型是由迈耶在升学递进研究中提出的(Mare, 1979),并因卡梅隆和赫克曼的批评(Cameron & Heckman, 1998)而得到进一步的关注。科学家们已经认识到样本选择性和结果不可比性等不可观察的异质性所可能带来的偏差(Buis, 2011;Nagakura & Kobayashi, 2009;Xie, 2011;洪岩璧, 2015),但相关检验显示,进行必要的改善,模型结果仍然具有参考意义。

通过比较在同一模型中各个变量标准化系数大小可以比较各变量的相对作用;通过比较各变量在“申请”模型及“筛选”模型中的系数可以在一定程度上描述不同变量在“自我选择”和“组织筛选”阶段的作用:如果一个变量在“申请”模型中作用显着,而在“筛选”模型中作用不显着,则说明该因素主要通过“自我选择”发挥作用;如果在两组模型中都作用显着则说明既存在“自我选择”效应又存在“组织筛选”效应;如果一种因素在“申请”模型中作用不显着,但在“筛选”模型中作用显着,则说明其作用主要依托于“组织筛选”而非“自我选择”;而是否成为党员的整体模型则可以统合两种筛选机制,测量相关变量在党员发展中的总作用。不同模型中对应变量的y*标准化系数及其对模型拟合度的改进也可用来辅助说明上述结论。

为了保证结论的稳健性,本文还利用线性概率模型进行敏感性分析,并单独用2008级的四年完整记录进行验证,以保持对不可观察的异质性的警惕。结果显示,除具体系数略有差异外,主要结论保持一致,因篇幅限制,这里仅呈现基于全部有效观察案例的逻辑特模型分析的结果。

六、分析结果

数据显示,超过70%的大学生本科毕业前提交过入党申请,其中10%进入大学之前就已提交。大学提交入党申请主要集中在一年级,占70%左右。最终在大四毕业前,有超过三分之一的大学生成为党员。从提交申请到成为党员平均用时2.1年,有四分之三的用时在1—3年。表2给出了有效案例的部分特征,以及各类大学生申请入党、成功入党的情况。可以看到,处于弱势地位的学生申请入党的比例更高,但通过组织甄选的成功率存在一些差异:基本属性处于弱势的学生成功率较高,学校背景较差的学生成功率低,家庭背景对成功率影响不大。期望进入体制内单位的学生申请入党的比例更高,入党成功的概率也更高;计划出国的学生申请入党的比例更低,但在成功率上差异不大。除此之外,成绩越好,表现越积极的学生申请入党的比例越高,也更容易入党成功,但过度参与社团活动会降低入党成功率。

多元回归分析结果(表3)显示,在其他条件相同的情况下,家庭社会经济背景对大学生能否成为党员几乎没有显着的影响。除“整体模型”中父母党员身份在0.05的水平上显着,其他家庭社会经济背景变量,如父母教育水平、家庭收入水平、家庭文化资本状况、父母职业和教育水平等变量的作用很难排除统计误差的影响,有的在样本中起负作用。例如在“自我选择”模型中,父母教育水平越高,学生申请入党的可能性越低(如果父母中有人学历为研究生,学生申请入党的发生比只有父母的教育水平仅为小学及以下的学生的56%左右)。但是可以看到,父母有一方或双方为党员的学生更有可能提交入党申请。在“组织筛选”模型中,家庭社会经济背景变量都不显着,而且标准化回归系数(bStdXY)相对于其他变量都非常小。这意味着,入党受学生家庭背景直接影响很小,高校党员发展并未退化成优势社会阶层直接实现阶层再生产的工具。不同阶层的学生发展预期存在一定差异:未控制发展预期时,家庭社会经济背景变量的系数的绝对值更大一些,但相对而言作用仍然较小。

能力是党员筛选最重要的标准。学习成绩越好,越容易入党。从整体模型结果可以看到,控制所有其他变量后,成绩每提高十个百分点,最终入党的发生比提高22%(e0.197 = 1.22),而部属非“211”高校学生成为党员的发生比只有北大学生的四分之三(e-0.286 = 0.75)。从成绩在“申请”及“筛选”模型中的系数大小(y*标准化的系数bStdY分别为0.248和0.861),以及删除成绩变量对两个模型的确定系数(McFadden’s R2)及贝叶斯信息标准(BIC)信息增加量取值的影响来看,学习成绩在“组织筛选”和“自我选择”环节都发挥着作用。线性概率模型支持同样的结论。学习成绩好的学生入党积极性提高幅度受到机会结构的影响。北大、清华等精英学校的学生高考成绩最好,但申请入党的积极性远远不如其他学校。“红”与“专”能否兼得需要放到不同的社会结构中具体分析。

主观政治认同度高的学生更有可能成为党员,其作用的确主要发生在“自我选择”环节。多数主观认同变量在整体模型和“申请”模型中有显着的正向作用,但在“筛选”模型中不显着,而且“申请”模型中对应变量系数(包括y*标准化系数)比“筛选”模型中大。这意味着,政治认同越高的学生更可能提交入党申请,但提交入党申请后,主观政治忠诚度更高对成功入党并没有明显的促进作用。

客观政治忠诚对大学生成功入党有着更强的解释能力,且在两个环节都发挥重要作用。每周用于社团活动的时间、是否担任过学生干部、与老师的关系等三个变量在“筛选”模型中都高度显着,且标准化的回归系数大小仅次于年级和成绩的系数;在“申请”模型中,上述变量的作用同样显着且标准化回归系数不比学习成绩、主观认同、发展预期变量的系数小。在其他条件相同的情况下,担任过学生干部的学生成功入党的发生比是未担任过学生干部的学生的2.3倍。社团活动时间越长,申请入党的积极性越高,但每周超过21小时对入党的促进作用就会打折扣,超过42小时甚至会起负作用。过度参与学生社团活动会对学习成绩产生负面影响并对人际关系产生负作用。一些过于积极的学生干部因为学习不好或与支部其他同学的关系差而最终无法入党。

不同政治面貌的学生政治认同情况仍然存在显着差异(李路路,2014:121-123)。党员的政治理念与态度更接近党的主张,更看好党和国家的制度和发展,而且在控制其他变量的情况下仍然如此。但是,相对于成绩差异,党员与非党员之间的政治认同差异并不大,而且党员认同存在巨大的内部异质性(图1)。

在表3所示全模型基础上分别剔除专业能力、政治忠诚、家庭背景变量组后模型拟合度BIC指标的变化见表4的上半部分。可以看到,学习成绩和客观忠诚能够大大提高模型的拟合度,主观忠诚作用较小,家庭背景变量组甚至会恶化模型的拟合度。

总结核心自变量在入党过程中的作用,可以看到高校党员发展机制并没有完全失效,而是一个优中选优的过程,具有明显的精英团结倾向。但是政治忠诚仍然起到一定的作用,特别是客观忠诚的作用明显,主观认同的审查主要依靠学生的自觉,在自我选择阶段发挥作用。家庭背景在党员发展过程中作用有限,高校党员发展并非阶层直接再生产的工具。大学生入党是经过理性考虑的,其发展规划显着地影响着学生入党的积极性,处于弱势地位的学生申请入党的积极性更高。此外,高校党员发展也呈现出新传统主义的苗头,与老师及学生干部关系更好的学生入党成功概率也较高。

七、结论与讨论

政治忠诚和能力至上被视为两种不相容的原则,随着现代化的发展,“普遍主义”的能力将成为职位获得与资源分配的主要决定因素。(Walder et al., 2000)本研究表明,后市场化时期,在大学生充分供给的背景下,政治认同仍是部分学生积极入党的原因,党员在政治认同、组织参与等方面更为积极。这再次支持了政治忠诚审查仍然延续的假设(Bian et al., 2001),突出了政治忠诚在中国的重要性以及我国社会转型和现代化发展的独特性(Li & Walder, 2001;Walder, 1985;Walder et al., 2000;Zang, 2001a,2006)。但研究同样发现,专业能力才是组织筛选最重要的标准,政治忠诚特别是主观政治认同的作用较小,且主要依靠学生的自我选择。“客观忠诚”虽然作用不小,但担当学生干部、积极参与社团活动、与老师保持良好关系等指标能否代表政治忠诚对结论影响较大。这些指标普遍被高校基层管理者用作入党考察的标准,一定程度上反映了对于政治体制和政党价值的认同。但回到高校学生治理的组织情景,它们更接近于华尔德“新传统主义”概念上的对庇护组织及其管理者的临时示好与功利性忠诚(华尔德,1996)。而学生们更愿意将校园活动中的表现理解为个人能力与品德,而非政治忠诚。积极参与上述活动和组织,更多的是为了提高自身能力与综合素质,争取锻炼和发展的机会。由此,基于上述标准分配的党员身份就更像是发给优秀者的“奖章”,成为综合能力的象征。这表明,高校党员发展进一步靠近政治统合而非政治审查。

能力在高校党员筛选中起主导作用,政治忠诚——特别是主观认同——的作用有限且主要依赖学生的自觉,这与高校的组织环境、社会背景紧密相关,也是党作为一个组织不断调适和发展的结果(Dickson, 2014;Zhang, 2015;Huntington,2006)。大学生的充足供给、就业竞争的激烈化以及体制内职位的相对优势为党和政府强化专业人员的政治忠诚标准提供了机会。但维持高校及社会稳定的政治红线限制了政治审查的实质强化,政治审查以不在大学生中引发政治分异为前提。为保证政治“纯洁性”而进行严格的政治审查可能引发日常生活和入党竞争的过度政治化,扩大党员与非党员的政治分异,造成精英群体政治分裂甚至对抗。这是任何基层党组织都无法承担的政治责任。因此,实际党员发展过程中政治教育与认同审查被实质悬置、形式化和仪式化。与此同时,各级党组织为了改善自身形象,提高合法性,要求党员发展的每一关键环节都征得党内外民众对发展对象的肯定。能力这一在高校师生与同龄好友中具有广泛合法性基础的普遍主义标准通过民主投票、差额选举、公示与群众监督等程序而成为党员筛选机制的实质要件。高校党员发展受到一系列合法性机制约束,并非党组织可以任意决定。这也是高校党组织尚未沦为赤裸裸的阶层再生产工具的重要原因。相关过程值得进一步研究。

这种变化会带来一系列的理论与实践后果。首先党员身份在回归模型中的作用无论显着与否,都不能再被用以检验分层流动研究的经典命题。因为它越来越代表能力而非政治忠诚,显着与否仅仅代表这种能力相对于模型中控制的其他能力的独特性而已。这也迫使党组织开始利用党员身份之外的指标来区分“忠诚”度。现在,只有那些通过更高级党组织审查的就任管理职位的干部(可能并非中共党员)才能在资源分配中占有优势。普通党员和干部党员之间的分化扩大。而如果没有更合理的官员选任和监督制度作为保障,党通过将民众普遍认可的能力上的强者与道德上的高尚者发展为普通党员所增进的合法性可能很难传导成为官员执掌管理职位进而党执掌政权的合法性。

当前,党对自身执政合法性的自信还没有达到为了保证政治纯洁性而放弃技术精英在内的多元社会力量,主动激起政治对抗的程度。如果党仅将极少数忠诚卫士发展为党员,并给予超额回报,那党员和非党员的政治分异将立马显现。党员身份将和官员身份一样容易与污名相随,从而走向群众的对立面。那无疑会给党带来巨大损失。因此,通过世俗刺激笼络各路精英并悬置政治认同的实践仍将继续,党内思想的多元化与周期性思想教育运动及其仪式化操作也将继续。在这种结构性约束与高校基层组织环境没有根本改变的情况下,试图通过压缩大学生党员发展规模、强化思想政治教育和政治审查来强化党员政治忠诚的努力的效果还有待考察。

参考文献:

包丽颖,2010,《新形势下的大学生入党动机问题研究》,载《中国青年研究》第5期。

邓小平,1993,《邓小平文选》第3卷,北京:人民出版社。

方涛,2004,《大学生思想政治教育状况调查报告——以武汉理工大学为例》,载《青年研究》第12期。

冯海燕,2008,《当代大学生入党动机调查研究》,载《中国青年研究》第6期。

郝大海,2007,《中国城市教育分层研究(1949—2003)》,载《中国社会科学》第6期。

洪岩璧,2015,《Logistic模型的系数比较问题及解决策略:一个综述》,载《社会》第4期。

[美]华尔德,1996,《共产党社会的新传统主义:中国工业中的工作环境和权力结构》,龚小夏译,香港:牛津大学出版社。

李建群,2015,《高校大学生党员发展情况调查及分析——以河南农业大学为例》,载《管理工程师》第3期。

李路路(主编),2014,《中国大学生成长报告》,北京:中国人民大学出版社。

刘爽,2009,《部分群体资格:以高校学生入党经历为例》,载《开放时代》第1期。

王洪波、鄢万春、向异之,2002,《大学生预备党员思想政治状况调查分析》,载《青年研究》第4期。

王志杰、栗民、段玉全,2015,《大学生党员数量与质量的双重保障机制创新——以西南交通大学建筑学院为例》,载《科教导刊(中旬刊)》第3期。

徐纬光,2011,《中国共产党党员的招募:规则、数量与结构》,载《中共浙江省委党校学报》第3期。

岳杰勇,2010,《青年知识分子入党问题调查与分析》,载《中国青年研究》第11期。

张光、吴进进,2015,《中国高校大学生党员发展机制实证研究》,载《中国青年研究》第4期。

郑辉、李路路,2009,《中国城市的精英代际转化与阶层再生产》,载《社会学研究》第6期。

Allison, Paul D., 1984, Event History Analysis: Regression for Longitudinal Event Data, London: Sage Publications.

Bian, Yanjie & John R. Logan, 1996, “Market Transition and the Persistence of Power: the Changing Stratification System in Urban China,” American Sociological Review, Vol. 61, No. 5.

Bian, Yanjie, Xiaoling Shu & John R. Logan, 2001, “Communist Party Membership and Regime Dynamics in China,” Social Forces, Vol. 79, No. 3.

Boeckmann, Robert J. & Tom R. Tyler, 2002, “Trust, Respect, and the Psychology of Political Engagement,” Journal of Applied Social Psychology, Vol. 32, No. 10.

Buis, Maarten L., 2011, “The Consequences of Unobserved Heterogeneity in a Sequential Logit Model,” Research in Social Stratification and Mobility, Vol. 29, No. 3.

Cameron, Stephen V. & James J. Heckman, 1998, “Life Cycle Schooling and Dynamic Selection Bias: Models and Evidence for Five Cohorts of American Males,” Journal of Political Economy, Vol. 106, No. 2.

Chen, Jie & Bruce J. Dickson, 2008,“Allies of the State: Democratic Support and Regime Support among China’s Private Enterpreneurs,” The China Quarterly, Vol. 196.

Dickson, Bruce J., 2014, “Who Wants to be a Communist Career Incentives and Mobilized Loyalty in China,” The China Quarterly, Vol. 217.

Dickson, Bruce J., 2008, Wealth into Power: The Communist Party’s Embrace of China’s Private Sector, New York: Cambridge University Press.

Dickson, Bruce J., 2007, “Integrating Wealth and Power in China: The Communist Party’s Embrace of the Private Sector,” The China Quarterly, Vol. 192.

Dickson B. J. & Rublee M. R., 2000, “Membership Has its Privileges: the Socioeconomic Characteristics of Communist Party Members in Urban China,” Comparative Political Studies, Vol. 33, No. 1.

Eyal, Gill, Ivan Szelenyi & Eleanor Townsley, 1998, Making Capitalism without Capitalists. The New Ruling Elites in Eastern Europe, London: Verso Books.

Guo, Gang, 2005, “Party Recruitment of College Students in China,” Journal of Contemporary China, Vol. 14, No. 43.

Huntington, Samuel P., 2006, Political Order in Changing Societies, New Heaven: Yale University Press.

Lee, Hong Yung, 1991, From Revolutionary Cadres to Party Technocrats in Socialist China, Berkley: University of California Press.

Li, Bobai & Andrew G. Walder, 2001, “Career Advancement as Party Patronage: Sponsored Mobility into the Chinese Administrative Elite, 1949-1996,” American Journal of Sociology, Vol. 106, No. 5.

Mare, Robert D., 1979, “Social Background Composition and Educational Growth,” Demography, Vol. 16, Iss. 1.

Nagakura, Daisuke & Masahito Kobayashi, 2009, “Testing the Sequential Logit Model against the Nested Logit Model,” Japanese Economic Review, Vol. 60, No. 3.

Nee, Victor, 1996, “The Emergence of a Market Society: Changing Mechanisms of Stratification in China,” American Journal of Sociology, Vol. 101, No. 4.

Nee, Victor, 1991, “Social Inequalities in Reforming State Socialism: Between Redistribution and Markets in China,” American Sociological Review, Vol. 56, No. 3.

Nee, Victor, 1989, “A Theory of Market Transition: From Redistribution to Markets in State Socialism,” American Sociological Review, Vol. 54, No. 5.

Raftery, Adrian E. & Michael Hout, 1993, “Maximally Maintained Inequality: Expansion, Reform, and Opportunity in Irish Education, 1921-75,” Sociology of Education, Vol. 66, No. 1.

Sato, Hiroshi & Keiya Eto 2008, “The Changing Structure of Communist Party Membership in Urban China, 1988-2002,” Journal of Contemporary China, Vol. 17, No. 57.

Shevchenko, Alexei, 2004, “Bringing the Party Back in: the CCP and the Trajectory of Market Transition in China,” Communist and Post-Communist Studies, Vol. 37, No. 2.

Skelton, Tracey & Gill Valentine, 2003, “Political Participation, Political Action and Political Identities: Young D/Deaf People’s Perspectives,” Space & Polity, Vol. 7, Iss. 2.

Szelényi, Iván, 2008, “A Theory of Transitions,” Modern China, Vol. 34, No. 1.

Szelényi, Iván & Eric Kostello, 1996, “The Market Transition Debate: Toward a Synthesis?” American Journal of Sociology, Vol. 101, No. 4.

Walder, Andrew G., 1995, “Career Mobility and the Communist Political Order,” American Sociological Review, Vol. 60, No. 3.

Walder, Andrew G., 1985, “The Political Dimension of Social Mobility in Communist States: China and the Soviet Union,” Research in Political Sociology, Vol. 1.

Walder, Andrew G., Bobai Li & Donald J. Treiman, 2000, “Politics and Life Chances in a State Socialism Regime: Dual Career Paths into the Urban Chinese Elite, 1949 to 1996,” American Sociological Review, Vol. 65, No. 2.

Wang, Yuhua & Carl Minzner, 2015, “The Rise of the Chinese Security State,” The China Quarterly, Vol. 222.

Xie, Yu, 2011,“Values and Limitations of Statistical Models,”Research in Social Stratification and Mobility, Vol. 29, Iss. 3.

Zang, Xiaowei, 2001a,“Educational Credentials, Elite Dualism, and Elite Stratification in China,” Sociological Perspectives, Vol. 44, Iss. 2.

Zang, Xiaowei, 2001b,“University Education, Party Seniority, and Elite Recruitment in China,” Social Science Research, Vol. 30, Iss. 1.

Zang, Xiaowei, 2006, “Technical Training, Sponsored Mobility, and Functional Differentiation: Elite Formation in China in the Reform Era,” Communist and Post-Communist Studies, Vol. 39, Iss. 1.

Zhang, Han, 2015, “Party Building in Urban Business Districts: Organizational Adaptation of the Chinese Communist Party,” Journal of Contemporary China, Vol. 24, Iss. 94.

Zhou, Xueguang, Nancy B. Tuma & Phyllis Moen, 1996, “Stratification Dynamics under State Socialism: The Case of Urban China, 1949-1993,” Social Forces, Vol. 74, No. 3.

【注释】

①由历年《中国统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》、党内统计资料推算得到。

②本文所用数据来自中国人民大学中国调查与数据中心(NSRC)资助并组织实施的“大学生成长追踪调查”项目。特别感谢相关机构及吴晓刚、冯仕政、王卫东等老师为此数据搜集所做的支持与贡献。

李丁:中国人民大学中国调查与数据中心、国家发展与战略研究院(Li Ding, National Survey Research Center & National Academy of Development and Strategy, Renmin University)

唐承祚:中国人民大学社会与人口学院社会学系(Tang chengzuo, Department of Sociology, School of Sociology and Population Studies, Renmin University of China)

本文得到2011年中国人民大学本科教育教学改革项目“基于CEPS数据的教学评估尝试”的经费支持。文章早前版本曾在北京大学第十二届组织社会学实证研究工作坊、北京大学2015社会学与人口学研究方法”研讨会上报告。撰写和报告过程中得到张汉、周皓、吴晓刚、谢宇、唐颖、王晓慧、冯猛等同行师友的批评与意见。《社会学研究》编委及匿名评审也给出了大量建设性建议。谨此感谢,文责自负。

「赞同、支持、鼓励!」

感谢您的支持!

您的打赏将用于网站日常维护费用及作者稿费。

我们会更加努力地创作来回馈您!

如考虑对我们进行捐赠,请点击这里

使用微信扫描二维码完成支付