土地流转的迷思与现实

- 时间:2016-09-19 11:58

- •来源: 《开放时代》2016年第5期

- •浏览:

- 评论:0

近年来,中国农村的土地流转正在加速(陈锡文,2015a)。据农业部(2014)统计,截止2014年6月,全国农村流转的土地经营权总面积达3.8亿亩,占28.8%。部分和全部流转土地的农户近6000万户,占全部承包农户总量的26%。

这里的土地流转是指土地使用权流转,即拥有土地承包经营权的农户将土地经营权(使用权)转让给其他农户或经济组织,也就是保留承包权,转让使用权(张红宇,2001)。土地流转制度的核心是在农村土地集体所有的基础上,实现所有权、承包权、经营权的“三权分置”或“三权分离”。纵观改革开放三十余年来的农村土地制度变迁,20世纪80年代初期开始的家庭联产承包责任制实现了农村土地集体所有权与家庭承包经营权的“两权分离”,但承包者与经营者高度统一;而土地流转则实现了农村土地集体所有权、家庭承包权和多元主体经营权的“三权分离”。从“两权分离”到“三权分离”被称为农村土地制度变迁的必然选择和重要创新,无论在理论上还是在实践上,都具有极其重要的意义(韩俊,1999;邓大才,2000;李文棋,2002;叶兴庆,2014;张红宇,2014)。

众多地方政府和主流学者将土地流转制度赋予极其重大的功能与使命,本文的第一部分将梳理那些由政策文本和学术话语所建构出来的土地流转的“迷思”。第二部分是对四川省葛村①的实地调研,目的是展示一个村庄的土地流转的“现实”。第三部分是通过微观“现实”反观宏观“迷思”而引发的一些思考和针对那些“迷思”的反叙事。

一、土地流转的话语迷思

安徽省凤阳县小岗村曾于1978年以“敢为天下先”的胆识,分田到户,实行家庭联产承包责任制,实现了农村土地的“两权分离”,因此成为中国农村改革的发源地和农村改革第一村。对于旨在实现“三权分离”的土地流转的目的和意义,凤阳县人民政府是这样定位的:

推进农村土地流转,有利于优化土地资源配置,解决耕地零散分割、规模过小问题,提高土地经营效益;有利于促进农业结构战略性调整和连片开发,实行农业的规模化、集约化经营和专业化生产;有利于改变传统农业生产方式,提高农业效益和市场竞争力;有利于土地、资金、技术、劳力等生产要素的优化重组;有利于推动农村劳动力转移,加快城乡一体化建设,实现城乡统筹发展。(凤阳县人民政府,2009)

中共中央办公厅、国务院办公厅2014年印发的《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》明确提出:

伴随我国工业化、信息化、城镇化和农业现代化进程,农村劳动力大量转移,农业物质技术装备水平不断提高,农户承包土地的经营权流转明显加快,发展适度规模经营已成为必然趋势。实践证明,土地流转和适度规模经营是发展现代农业的必由之路,有利于优化土地资源配置和提高劳动生产率,有利于保障粮食安全和主要农产品供给,有利于促进农业技术推广应用和农业增效、农民增收。(中共中央办公厅、国务院办公厅,2014)

总体而言,农村土地流转得到了各级政府和很多学者的普遍支持。他们坚信土地流转有利于提高农业经营效益、保障粮食安全、促进劳动力转移、农村劳动力的就地就业,是农民的理性选择。这些构成了本文所指的土地流转的五大迷思。

(一)土地流转有利于提高农业经营效益

大量文献在论述土地流转的重要性时指出,土地流转是规模经营和农业现代化的必然选择,将使资源利用效率更高,更有利于形成规模经营,有助于克服小农家庭经营的局限(黄祖辉、王朋,2008;张红宇,2002;温世扬,2014)。与一家一户分散的小规模经营模式相比,农业规模化经营能够使资金、科技、劳动力等生产要素实现优化组合,降低生产成本,提高农业整体效益(吴郁玲、曲福田,2006)。土地流转可以将土地从边际产出较低的农户转移到种田能手手中,可以借助农业生产的专业化分工提高农业生产效率,优化配置土地资源和劳动力资源,土地供给者和土地需求者的福利以及经济效率都将得到提高(曹建华、王红英、黄小梅,2007),实现土地的边际产出拉平效应(姚洋,2000)。这种论述背后隐含的逻辑假设是农户兼业化阻碍农业劳动生产率的提高,降低土地产出率和利用率(张伟丽、扈映、米红,2013)。例如,外出劳动的农户逐渐放弃种植程序繁杂、劳动力投入较多的作物,而选择容易耕种和劳动力投入较少的作物及种植方式,在可以耕作多季作物的前提下,大多农户每年只耕作单季的粮食作物(杨浩,2009)。此外,土地流转的现实意义还体现在通过提高土地经营规模,实现农业增效和农民增收(游和远、吴次芳,2010;韩俊,2014a)。尤其是在地方政府看来,土地流转十分有助于实现农民增收和农村稳定,所以其推动土地流转的意愿非常强烈(徐旭、蒋文华、应风其,2002;吴培,2015)。

(二)土地流转有利于保障粮食安全

粮食之于国家稳定和国际政治的作用是不言自明的。中国政府始终高度重视国家粮食安全,把解决13亿人口的吃饭问题作为治国安邦重中之重的大事。可以说,保障粮食安全对中国来说是永恒的课题。研究指出,中国必须充分利用土地,但是土地的抛荒和粗放式经营造成了资源浪费,对国家粮食安全非常不利。因此,土地的高效使用是一个非常迫切的问题,其中土地流转便是有效的解决办法之一(贺振华,2006a)。在政府看来,土地流转有助于实现农业增产(徐旭、蒋文华、应风其,2002),土地的规模经营对于稳定务农者队伍、保障粮食安全和主要农产品供给都有重要的作用。尤其是,要与发达国家大规模的农业经营主体竞争,提升我国农业的竞争能力,就必须积极推进土地流转,扩大土地和农业经营规模,提高农地资源的配置效率,从而提高农业和粮食的劳动生产率(韩俊,2014a)。再者,土地流转还可以解决农民外出务工造成的土地“大面积的隐形荒芜”(周先智,2000),以确保粮食的生产。中央政策也要求农村土地流转实施中必须保证粮食生产,必须限制土地流转的非粮化,禁止非农化,其最终目标就是为了保证国家的粮食安全(韩俊,2014b)。

(三)土地流转有利于促进劳动力转移

有学者指出,农村土地流转与农村劳动力的转移密不可分。要么先有劳动力转移,然后实现土地流转;要么土地流转产生更多的劳动力剩余,从而推动农村劳动力的转移(贺振华,2003)。一方面,部分农户放弃祖祖辈辈承传下来的谋生方式,自愿流转农地的使用权的主要原因是家庭主要劳动力向第二产业和第三产业的转移,因为从事农业生产比较利益低,收入预期差,而放弃土地后从事非农业生产可以获得比从事农业生产更高的收益(钟涨宝、汪萍,2003;吴郁玲、曲福田,2006)。土地流转的最初原因是部分农村劳动力外出打工,从而将土地出租给别人耕种(贺振华,2006a)。另一方面,中国农地制度的基本策略不在于提高农业效率,而在于鼓励劳动力转移以及维持社会的基本稳定等方面(蒋文华,2004),“三农”问题的出路在于减少农民(李跃,2010)。而减少农民、促进劳动力要素流动的手段之一便是让土地像其他要素一样自由流动。这样形成的农业规模经营将实现劳动力资源的重新配置(张竞文,2015)。因此,土地流转将推动和影响农业人口的流动(邵彦敏,2007),促进和加快剩余劳动力向第二、三产业转移的步伐,从而打破二元经济结构,优化产业结构,推进城镇化建设和城乡一体化(罗先智,2009;何莉,2011;刘建丽,2012)。各地关于土地流转工作的实践总结也对此进行了肯定,例如河南省汤阴县通过土地流转,转出土地的农户由于耕地面积减少,部分劳动力向非农领域转移,外出打工人数增加,全县新增加2800名外出打工人员(赵文宏,2009);河南省新县通过土地流转使耕地向大户和合作社集中,既解决了撂荒问题,又从第一产业中解放出十万名剩余劳动力,转向第二、三产业(吴培,2015);黑龙江省嫩江县的土地流转带动和促进了种植业结构调整,使大量的农村富余劳动力从土地上解放出来,外出打工,投入到第二、三产业之中(黑龙江省嫩江县农村财政研究会,2014)等等。

(四)土地流转有利于农村劳动力的就地就业

在地方政府关于土地流转的工作总结中,常常十分肯定土地流转和规模经营对农村劳动力就地就业的作用,即从农民手中流转到土地的工商企业等经营主体可以创造大量的农业雇工机会,可以雇用流出土地的农民,使之变成产业工人,既领取土地租金,又赚取工资,从而提高农民的家庭收入水平(何晨阳、许晟,2014)。各地也介绍许多实例,如河南省汤阴县威尔制药有限公司2006年连片租用114户农民的承包地500亩,建立药材基地,而流出土地的农户可到基地打工,日均工资为20元(赵文宏,2009);湖南省金湘园农业科技有限公司在长沙县流转入467户的耕地1480亩,解决当地农民500余人的就业(曾超群,2010)。成都市的土地流转模式被认为具有以劳动密集型产业为基础的产业结构特点,因此可以有效地吸纳劳动力就业,缓解社会就业矛盾,有助于社会稳定(王朝华,2014)。很多调研和分析指出,土地流转政策能够增加农民就地就业,提高农民收入水平,如安徽省淮北市的土地流转即被认为有利于解决农村剩余劳动力就业问题,尤其是可以促进农村劳动力的就地转移(赵丙奇等,2011)。此外,乡村管理者常常以服从国家建设的需要为由,动员农民流转土地,并承诺流转出去的土地被建成厂房后,企业会优先解决当地村民的就业问题(陈成文,2012)。尤其在较发达的农村地区,有关部门承诺主动考虑流出土地农民的去向问题,并通过流转合同的制定,为农民提供就业机会,让流出土地的农民可以在农业龙头企业内工作,从而有效地就地转移农村剩余劳动力,保障农民收入,促进社会的和谐发展(魏庆,2013)。也有建议认为,在土地流转和现代农业发展中要坚持以解决农民的就业问题为前提,通过与公司签订的合同条款把农民的“地主”和“工人”双重身份落到实处(韦彩玲,2012)。

(五)土地流转是农民的理性选择

钟涨宝和汪萍(2003)指出,现阶段学术界关于土地流转的研究大多将农户在流转过程中的行为假定为一种理性行为,认为农户流转土地是经济利益驱动的结果,为的是追求经济收益的最大化。具体来说,农民流转土地是在分散与规模经营之间的收益差异、农业与非农就业的收入差异基础上进行的理性选择(吴郁玲、曲福田,2006)。上述假设的基础是,在完全竞争的市场经济中,农民的选择和决策过程同企业一样是以预期成本和预期收益的比较为基础。如果农民从事农业的日均收入低于非农行业日均收入,农民就愿意流转出土地,如果土地不能流转出去,则极有可能选择抛荒。如果土地流转后得到的收益比自己耕种要高,农民也愿意流转出土地。同样,对于流入土地的工商资本或大户来说,其投资农业生产往往需要选择效益高的开发项目,以确保其收益远远高于土地的租金(徐旭、蒋文华、应风其,2002)。进一步说,农民是否流出土地取决于他对流出土地所能带来的总的收益、成本和风险的判断,一旦预期收益足够高而成本和风险足够低,他就会流出土地(曹建华、王红英、黄小梅,2007)。再者,在土地交易市场受到限制的情况下,若一个农民预期明年可以在非农领域找到一份好工作,也会降低农业投资,降低劳动力投入强度,减少农业活动(姚洋,2000)。

二、土地流转的村庄现实

我们对四川省葛村的研究始于2012年3月,其后每年均有一个月左右的时间深入村庄进行实地调研②。葛村位于成都平原西南边缘,地处岷江中游沿岸,距镇政府约2公里,距县城约10公里。村北为山,村南临岷江,为丘陵和水田。葛村共有9个村民小组,942户,3158人。全村共有耕地约2300亩,主要种植水稻、玉米、红薯、花生和油菜,人均年收入5000多元,以务工收入为主。全村约有1000人外出务工,与大量村民外出务工相伴生的是大量的留守老人和留守儿童。全村农业劳动力以50岁以上留守在家的妇女和老人为主。

本文对葛村土地流转的研究主要采用案例访谈的方法。访谈对象为村干部、村民小组组长、不同的农业经营主体代表(小农户、专业大户和农业企业)和农业雇工,共计完成3名村组干部、3名农业企业的管理人员、6名专业大户代表、22名普通村民和15名农业雇工的深度访谈。

葛村的土地流转现象主要出现在2010年以后。在此之前的土地流转多是农户之间的交换或委托,有些因务工而举家外出的农户以及未外出成员不愿意或没有能力从事农业劳动的农户会把土地交给邻居或亲戚代为照管,大部分不收取费用。2010年以后,土地流转逐步活跃,流转越来越多。当来自市里的宋某流转近425亩土地开办瑞河农牧公司后,葛村甚至成为全县土地流转的示范村。截止2014年5月,除了农户之间的内部非正式流转之外,签订合同(含即将签订合同)的正式土地流转已达1450亩,约占葛村耕地面积的63%。表1记录了葛村的土地流转情况。

这里以来自市里的宋某的瑞河农牧公司和本村专业大户项某(与来自市里的技术员吴某合作)的蔬菜种植为例,展示村庄的土地流转过程以及土地流转后的农业经营情况。为了与农业企业和专业大户进行对比,我们同时展示一个未流转土地的小农户的农业生产情况。

宋某的瑞河农牧公司农场

宋某,男,47岁(2014年,下同),来自市里。早些年和妻子做过拆房子、修房子的生意,后来又开过砂石厂,积累了一定的资本。2002年,他们开始在市里养猪。虽起初不太懂技术,但经过慢慢摸索,还是把生意做大了,从300头母猪开始,后来规模扩大到了几千头。2010年,宋某在卖猪时,从葛村的猪贩子那里得知,葛村的王某因赌博欠下赌债,不得不拿猪场抵债,法院要公开拍卖猪场,最终宋某以很低的价格拍得了王某的猪场。购得猪场后,猪粪处理是个问题,因为政府对家畜粪便处理有严格规定。宋某认为,若能以农场之名,循环利用猪粪,可以省下不少处理费。但调查中没有发现农场利用猪粪浇地的情况,而猪场后面就是岷江,猪粪是否直接排入岷江不得而知。

2011年,在第2村民小组组长的大力支持下,宋某比较容易地从第1、2村民小组200多户农民那里流转土地达425亩,租金为每年1000元/亩,合同期为10年,后来又续签了5年。在此过程中,一些从事农业生产的老年人和一部分种植经济作物的农户不愿意流转土地,但通过2组组长挨家挨户“做工作”,如此规模的土地流转还是完成了,且没有发生大的纠纷。

流转得到土地后,宋某成立了瑞河农牧公司,经营自己的农场。土地流转之前,该农场的土地主要由各户种植水稻、玉米、花生、油菜等,而目前农场主要种植蔬菜以及银杏树等园林观赏树木,银杏树管理较为粗放,尚未见效益。农忙季节,农场需要雇用约120名工人,农闲时候需要雇用40人左右,每人每天的工资为40元。

宋某并没有种植蔬菜的经验,而是以企业家的身份投身农业经营的。他称在农场投入资本已达300万元以上。在基础设施建设和购买大型农业机械上,农场都得到了政府专项资金的补贴。他承认,蔬菜种植的风险是他没有预料到的,近两年,每年要亏损200万元左右。宋某最头痛的事就是还贷款。种子、化肥、农药、农机保养、油费、工人工资都要花钱,需要大量周转资金。为了加快资金回笼,他需要采取“速战速决”的种植模式,即追求种植上的速度。农场里的土地几乎没有休耕或空闲,一旦采摘完,就立刻清理土地,重新播种育秧。每月不管菜价如何,都要尽快把菜卖出去,以回笼资金。

项某的专业大户农场

项某是村里的一位传奇女性,38岁。其原始资本积累要追溯到1998年刚结婚的时候。那时她与丈夫借钱办起了养猪场,之后不断扩大规模。她还养过兔子,开过鱼塘。总之,她尽一切力量赚钱。后来因为土地纠纷,她暂时放缓了养殖业和种植业,转而发展中药材种植和土鳖养殖。

2012年,她在宋某的瑞河农牧公司农场(以下简称“瑞河农场”)打工,认识了来自市里的技术员吴某,学到了蔬菜种植的技术,也看到了商机。后来,她邀请吴某一起合作开办农场,并请自己所在的第7村民小组的组长出面协调,相对顺利地流转到20多户农民的30多亩土地,用于种植蔬菜,租金为1000元/亩—1200元/亩,合同期为5年。开始时也有一两户农民不太同意流转土地,但经熟人的说服,还是很快达成了协议。

土地流转之前,地里主要种植玉米、花生等,而目前农场种植白菜、花菜、萝卜、小葱、西葫芦、苋菜等各种蔬菜。与宋某的瑞河农场的粗放管理形成鲜明对比的是,项某的蔬菜种植井然有序、照料有佳。每次去调研时,都能看到项某和吴某在地里干活,有时是和雇工一起干,更多时候只有他们自己干。他们只在农忙时雇用4名左右本地农民,且一般都是固定的,每人每天的工资为60元,而平时很少雇工。

因为近年蔬菜市场行情不稳,项某的农场存在亏损现象。项某曾争取政府补贴,但因为农场规模太小,不符合政府补贴的要求,因为县政府有关特色农业发展的激励政策规定,只对200亩以上的规模种植实行补贴。

刘某的小农农场

刘某,女,55岁,家中共有5口人。刘某的丈夫和儿子均在外务工,自己和儿媳妇留守村庄务农。家中还有一个上小学的孙子。

刘某家约有耕地4亩,都是自家的承包地。其中,种植豆角、萝卜、小葱等各种蔬菜1.8亩,其余种植水稻、玉米、红薯、大豆、花生和油菜等。红薯、玉米主要用来喂猪;水稻、大豆、花生自家吃一点,也卖一点;菜油籽用来榨油,部分家用,部分外卖。种植的蔬菜主要在村上的集市上出售,顾客主要是附近的村民。

她家倾向于种植风险小、产量高、市场价格相对稳定的蔬菜。为了减少风险,她家一般采取多样化的种植策略,一般不会轻易冒险去种植新的品种(如西瓜等)。刘某家的土地面积虽然不大,但不需要太多投资,收益也很好,是典型的“无负债农场”(范德普勒格,2013)。她家会采用自己留种、使用粪肥、精心田间管理等方式,减少农药和化肥的使用。刘某认为自家种植的蔬菜比专业大农场的更健康,产量也更高、更稳定。

刘某说不愿意把土地流转出去,即使有人来租,她还是觉得自己种好一些。一方面,自己干活比较自由,比较充实,挣的钱也够用;另一方面,土地流转出去以后,即使给人干活,一天也只能挣到40元,除了日常开销也剩不了多少钱,况且干的活也不轻松。相比之下,她认为还是自己种地比较好。

针对本文第一部分所揭示的有关土地流转的五大迷思,我们对葛村的土地流转现实进行了对比和分析。研究发现,在葛村,土地流转后的农业规模化经营效益并未提高,流转了的土地全部不种粮食,土地流转与外出务工没有直接关系,季节性低酬雇工对流出土地农民的就业作用有限,部分农民不愿意流出土地。

(一)土地流转后的农业规模化经营效益并未提高

以宋某的瑞河农场、项某的专业大户农场和刘某的小农农场为例,我们对2013年蔬菜经营的投资和收益情况进行了调查和分析(见表2)。结果显示,无论是公司式的瑞河农场还是专业大户农场,2013年的蔬菜种植都是赔本的,而只有小农农场是赢利的。

瑞河农场的经营情况缺乏详细的会计记账档案,上述数据均为与农场经营者的访谈结果,显得有些粗略。同时,这一对比仅仅是2013年的情况,而不同年份差异可能较大。即使如此,若仔细思考其中原因,不难发现,公司农场和专业大户农场的成本均很高。尤其是,与小农农场形成鲜明对比的是,他们需要支付总额很高的雇工工资和土地租金,例如瑞河农场2013年支付雇工工资达100万元,土地租金为42.5万元。而小农农场耕种的是自家的承包地,无需支付土地租金,自身劳动力也不计入生产成本,这两方面就节省了大量成本。另外,公司农场和专业大户农场需要从市场上购买所有农资,而小农农场自己积攒的粪肥等农家肥不计入自己的生产成本。再者,蔬菜市场价格波动很大,蔬菜需求的刚性特征比较明显,一旦市场供给过剩,价格就会一落千丈,因此在瑞河农场有时会出现宁愿让蔬菜烂在地里,也不愿雇工采摘的情况。“成本高、风险大”,是公司式农业规模经营面临的现实。资本是逐利的,如果没有收益或在其他方面有所图的话,则会很快转战其他行业。宋某的瑞河农场一直在申请并等待政府的补贴,否则难以扭亏为赢。当然,若没有政府补贴,且按照目前的公司式农业规模的路子走下去,那么,到达消费者手中的农产品价格也是可想而知的。

或许经济学同仁会认为小农农场中的自身劳动力、土地和农家肥等均应折价计入其生产成本,此时的结果有可能大相径庭。但是,这并非小农农业经营者的逻辑。对于小农来说,其劳动力、土地和农家肥一般作为体现其自然属性的使用价值进入到其农业生产过程,并未经过商品化过程,因此不会按照交换价值对它们进行严格的估价。荷兰农业社会学家扬•杜威•范德普勒格(2013)指出,对于大多数运行良好的荷兰农场来说,如果把所有的自身劳动力都作为雇佣劳动力计酬且把农场使用的所有资源都作为资本来对待的话,那么几乎所有的荷兰农场,甚至于整个荷兰农业部门都将破产。可以说,将小农的自身劳动力、土地和农家肥等折价计入生产成本的做法,除了创造国内生产总值(GDP)意义上的数字繁荣之外,还制造了公司式农业规模经营“低成本、高效益”的幻象。

(二)流转了的土地全部不种粮食

显而易见,葛村粮食种植面积正在减少,因为流转出去的1450亩耕地,没有一亩种植粮食作物,而主要种植的是蔬菜、西瓜、葡萄、经济林和园林观赏树木等,流转到土地的企业和专业大户均不愿种植粮食作物。而在土地流转之前,农户主要种植一季水稻、玉米、油菜等作物以及一季蔬菜,收获的粮食供农户自己食用,多余的卖入市场。

此外,在生产出来的农产品的质量安全方面,公司农场或专业大户农场与小农农场也存在巨大差异。一般来说,小农农场种植蔬菜会少打或不打农药。有时在前期发现有虫子时就会动手摘掉,毕竟面积较小,有时一两个人也能做得过来。农民说:“少用农药少花钱”,因此“自己能抓虫除草就不买农药或除草剂了”。小农也会尽可能施用农家肥,如施用自家积攒的粪肥或者油菜籽榨完油后剩下的油渣,这些都是种植蔬菜的最好肥料。与此形成鲜明对比的是,在宋某的瑞河农场,种植蔬菜主要靠农药和化肥。那里的雇工表示,宋某农场的蔬菜打药很多,每种一季蔬菜都要比周围农民多用两至三次农药,而大量使用农药又使虫子的抗药性增强,因此不得不施用更多的农药。为了节省劳动力,农场还使用各种除草剂,给土壤带来了更加严重的污染。我们走进宋某农场的时候,常常能闻到一阵阵恶臭,农场内的河沟里倾倒着各种农药,水已变黑。废弃的地膜随意堆在菜地边上,还有一些被倾倒到岷江边上,随江水冲走。

(三)土地流转与外出务工没有直接关系

朴素的思考常常会得出这样的逻辑,即土地和农业生产往往是外出务工者的牵挂和后顾之忧,因此,若能将土地流转出去,则定可以放心外出。然而,葛村的多位被访者明确指出,土地流转与外出务工没有任何直接关系,因为葛村的现实是“先打工、后流转”,即劳动力向城镇流动在前,而土地流转在后。“没有人会等着土地被流转出去了,再外出打工”,因为外出务工是很多家庭的主要收入来源。葛村外出务工村民约有1000人,平均每户有1人外出,其中有十几户举家外出,另外有十几位村民在国外打工。在家种地的都是由于各种原因无法外出才留下来的。而且,葛村的大田作物生产早已实现半机械化,劳动力需求并不多,无法外出的留守老人和留守妇女完全可以完成农业生产。也就是说,即使土地流转出去了,现在因各种原因无法外出的村民,将继续留守农村,而不可能外出寻找务工的机会。

(四)季节性低酬雇工对流出土地农民的就业作用有限

在葛村,流入土地的专业大户在进行农业生产时,主要依靠自己的劳动力,只有在农忙季节,才会少量雇工。如项某的农场只有农忙时才会雇用4名左右本地农民,平时很少雇工,而涉及的土地流转户达20多户。

相对而言,宋某的瑞河农场雇工较多,农忙时有120名左右,农闲时有40名左右。但是,第1、2村民小组200多户村民的几乎所有土地均已流转给了宋某的农场。可见,即使农忙时,瑞河农场也无法完全吸收流转后的剩余劳动力,同时,合同并没有约定瑞河农场必须雇用流转了土地的农户的劳动力,因此,我们调研时发现,很多劳动力是来自相邻的其他村庄。此外,农场通过政府专项资金扶持正在不断增加大型农业机械,其目的是不断减少雇工,降低农场生产的工资成本。

农业雇工大部分为女性和老人,60岁以上的很普遍。“工作时间长、劳动辛苦、工资低、没有劳动保障和劳动合同”是这些农业雇工的真实写照。只要农场需要,除了下雨等不可抗力因素之外,他们均会到农场上班。他们一般上午从8点开始干活,至12点结束回家做饭,下午从1:30开始干活,至5:30结束。如果有活没干完,他们还需要加班。结束一天的工作再回到家里已经是下午6点了,他们还要做饭,等吃完饭、做完家务已经很晚了。他们有时候还要耕种自己家里剩下的一点田地,那样休息的时间就会更晚。妇女和老人普遍反映,干完一天活后常常浑身疼痛,但是第二天还得再干。

瑞河农场有专门的监工,每天都在田头来回巡视,负责雇工的考勤和日常的劳动监督。在雇工的劳动过程中,有严格的要求,如“不许摆龙门阵(聊天)”、“不许坐下”、“不许呆在一个地方不动”等。因此,对于这些从土地上“解放”出来的农村妇女和老人,其劳动压力非常大,尤其是既要在农场打工又要种植自己剩下的一点田地的妇女和老人。

这些雇工并没有签订雇工合同,因此面临随时被解雇的风险。农场雇工的工资为每天40元,远远低于年轻人和男性劳动力在当地的一般工资水平(100元/天—150元/天)。既然如此,为什么这些妇女和老人仍然尽可能一天不落地到农场干活呢?一位62岁的女性老人说,自己没有养老保险,儿子一家人靠打工勉强度日,“儿子也有一家人要养,现在孙辈读书贵,城里开销也大,我们不能再给他添负担。”她一个月除了下雨、家里有急事等情况,能保证20天以上的上工时间,一个月有800元左右的收入,基本可以维持生活,不需要依靠儿子。

(五)部分农民不愿意流出土地

劳动力的乡城流动使得葛村的人口结构发生了巨大变化,中青年男性和青年女性大量进城务工,他们对土地和农业生产的收入预期降低,加之留守村中从事农业生产的妇女和老人对降低劳动负担的期望,客观上为土地流转创造了条件。另外,没有农业生产经历和地育万物感悟的年轻人普遍对现代化观念和大规模的工业化农场充满向往,大多欢迎土地的流转。还有少部分老人将土地流转与自己经历过的“人民公社”和“农业学大寨”等等相比较,陷入时空错位之中,他们对流出土地后的大农场模式并不陌生,很容易产生一种历史循环的自然感和亲切感(张瑾,2014)。调研期间,我们发现那些在瑞河农场打工的老人唱起了人民公社时期的大生产歌曲,甚至配合着一致的动作,兴致盎然。这些因素的确使大多数农民欣然接受了土地流转这一新生事物。这些或许可以看成是农民的自由而理性的选择。

但是,由于农村人口的异质性显着,土地和农业生产之于不同农民群体(或个体)的作用差异很大,认为农民都将顺利流出土地的思维非常不切实际。在葛村的土地流转中,无法外出务工,且没有非农收入来源的农民,尤其是很多一辈子与土地打交道的老人,不愿意流转土地,他们认为土地是自己的生活保障,“靠土地生活了一辈子,现在还能做得动农活,下地劳动还能保持身体健康”,因此他们非常不想失去土地。

然而,土地流转是当地县乡各级政府和村委会大力推动的一项可以显现政绩的政策,在推动过程中,各级政府在一定程度上给不愿流转土地的农户带来了无形的政治压力,尤其是对于不愿流转土地的农户,地方干部普遍采用“做工作”的方式,使他们在威逼利诱下“同意”流出土地。例如,在瑞河农场的土地流转中,第2组组长不仅对不愿意流出土地的农户挨家挨户“做工作”,还许诺那些农民可以到自己的木材厂工作,每月支付3000元的工资。另外,由于很多农户愿意将土地流出,这很容易对不愿流出土地的农户造成“群体压力”。因为农村的任何一片土地都按人口平均分给了每个农户,若想流入连片的土地,必须征得所有涉及农户的同意。若大多数农户同意流转,“就算有人不愿意流转,但他的地卡在中间,而周围人愿意流转,这样就不好意思坚持了”,因为农民希望与大部分村民保持一致,不愿被看成“异类”。如在瑞河农场的土地流转中,有一户老人,60多岁,带着外出务工子女的4个孩子,老人们一直耕种自己的2亩多地,十分不愿意将土地租出去,也不图每年2000多元的租金。但组长说其他村民都同意流转了,如果他不同意,宋某就不租组里的地了,因为不想阻挡其他村民流出土地,最终还是同意了。

三、反迷思叙事与讨论

面对当下正在推进的农村土地流转运动,政策文本和学术话语协力建构了五大迷思,即土地流转是农民的理性选择,有利于提高农业经营效益、保障粮食安全、促进劳动力转移和农村劳动力的就地就业。但是,四川省葛村的微观经验展示了另一种现实,即土地流转并非所有农民自由而理性的选择,流转后的农业规模化经营不再种植粮食,且效益并未提高,仅能为当地农民提供少量的季节性低酬就业,同时土地流转与外出务工也没有直接关系。

本文的意图既不是否定土地流转的某些效果和意义,也不是用一个村庄的调研发现代表全国土地流转的整体性状况。我们只希望言明,那些声称具有普遍性特征的土地流转之迷思在葛村并不存在。其实,在葛村之外,关于土地和农业生产的有些经验研究也呈现了与那些迷思不尽一致的叙事。即便在构建上述五大迷思的学者之中,也存在许多不连续的叙事,有的或许支持某一个或几个迷思,但对其他方面提出了质疑;有的从学理上分析了某些迷思的必要性和必然性,但对土地流转的现实结果表示了担心。可以肯定的是,从许多学者(包括构建那些迷思的学者)的研究中,我们可以梳理出针对上述五大迷思的反叙事。

西奥多•舒尔茨(Theodore W. Schultz)批评了人们顽固坚持规模农场的错误认识,认为规模的变化并不是现代化过程中经济增长的源泉,因此,关键不是规模问题,而且这种认识常常带有隐蔽的政治目的(舒尔茨,2007)。尤其是,大规模农场的土地生产率以化肥等化学物质的大量使用为前提,否则,其或许可以提高劳动生产率,但会降低土地产出率(陈训波、武康平、贺炎林,2011)。同时,这种工业化农业高度依赖石油等能源投入,不利于土壤的可持续利用(Woodhouse, 2010)。国内的研究指出,从影响农业产量的因素来看,农业生产技术的特点和中国大多数农村地区的资源禀赋状况决定了土地流转并不能带来农业生产的规模收益和规模经济(陈曜、罗进华,2004)。在中等发达地区和不发达地区,则由于经济发展水平的限制,在土地流转之后并没有精耕细作,反而采取粗放经营的模式,土地的产出效益并未提高(陈成文,2012),因此,土地流转本身并不意味着农业效率的提高(贺振华,2003)。在理解农业规模经济时必须克服只有扩大经营规模才能实现规模经济的偏见(何莉,2011)。其实,大规模现代农业企业的优势并不在于生产环节,它无法通过规模经营在种植环节盈利,因此它力图在农业的上下游环节实现资本增值(陈义媛,2013),但通过以“规模效益”之名而推动的农村土地流转,可以在农产品的流通环节和生产环节同时摧毁千百万分散经营的小农。

关于土地流转之后,新的经营主体不再种植粮食的媒体报道屡见不鲜,因此,农业部于2014年叫停了“大跃进式”的土地流转,坚决制止土地的“非农化”和“非粮化”(冯华,2014)。尽管如此,土地流转的“非粮化”趋势仍然非常突出。在农业比较效益低下、投资周期长、自然和市场风险均较大的情况下,新的经营主体往往选择高价值的非粮食产品,如经济效益较高的蔬菜、水果、药材等经济作物或者发展农业旅游观光,这一功利性表现必将导致粮食种植面积的大幅下滑(黎霆、赵阳、辛贤,2009;韩松,2012;吴锋锋等,2013)。工商企业到农村参与土地流转获得的土地中,仍然被用来进行粮食生产的已经不足10%(韩俊,2014b)。据农业部的调查统计,对于大规模流入土地的农业企业,业主的土地中用于种粮的比重仅为6.4%(胡建、赵金龙、许月明,2014)。因此,土地向农业企业等大规模的经营主体流转,“去粮化”的趋势非常明显,这将对国家粮食安全产生负面影响(黎霆、赵阳、辛贤,2009;卞琦娟等,2011)。

有些研究明确指出,土地流转不可能直接导致劳动力的乡城转移,反而会出现流转出农地的农民失业或滞留农地两种可能,因此,直接认定土地流转能实现劳动力从农地上转移是不够严谨的(游和远、吴次芳,2010)。尤其是,由于农民在人力资本、年龄和性别结构等方面的异质性,不同特征农民的劳动力转移内涵也不尽相同,土地流转并不意味着必然产生劳动力的转移(秦雯,2012)。其主要原因是农村社会保障体系不健全,使农村劳动力无法割舍由土地提供的保障和产生的收益(孙玉娜、李录堂、薛继亮,2012)。有些学者虽然坚信拥有较多的土地会降低农民离农进城的积极性,但也认识到,假如农民拥有一块足以维持生计的土地,他更有可能选择进城工作,因为即使在城里找不到工作,或工作不稳定,他还可以回到农村耕种土地(姚洋,2000)。其实,在非农就业不稳定和保险市场不完全的情况下,农户更倾向于保留土地或短期流转超过最佳经营规模的部分土地(毛飞、孔祥智,2012)。此外,我们还要认识到,大规模的农地流转改变了村庄内部的土地资源的配置与劳动力的使用,抽空了乡村社会的优质劳动力,改变了农民家庭经济生活方式,出现了高龄老人因无人照料而自杀的现象(王德福、桂华,2011),使村庄共同体失去最根本的生存基础(贺雪峰,2009)。

实践表明,农村土地流转无法吸纳转移出去的劳动力,80%原有土地上的农民无法被雇用(李艳洁,2014)。其实道理很简单,因为公司农业追求“劳动力节约型”的生产方式,其利润和收入水平可以通过降低劳动投入来实现,从而随着劳动力的流出而得到提升。而农业雇工以辅助性劳动为主,主要从事大型机械无法完成或现代农业技术无法完全克服的操作环节,因此,规模化的公司农业并不能形成稳定的雇工需求(胡建、赵金龙、许月明,2014;张建雷,2015)。在有些地方,当企业流入土地后,常常发现当地的劳动力素质不能满足需要,因此拒绝接受当地的农村劳动力,使村民在失地后又失业(陈成文,2012)。需要认识到的是,土地对于广大农村地区的农民来说,本身就具有就业保障的功能(吕之望、陈前恒,2009;孙玉娜、李录堂、薛继亮,2012),也就是说,在土地流转之前,千家万户的小农农业本来已经提供了生产性的就业,因此,土地流转能够创造就业的逻辑根本就不存在。

很多基层政府的土地流转工作总结以及相关调查指出,有相当一部分的农民并不愿意流转自己的土地。在外出务工或经商的农民中,有的即使在城市扎下了根也不愿放弃土地,有的宁愿土地荒芜或粗放经营也不愿流转(赵丽萍,2014;刘兆征,2015)。这是由于农村劳动力转移就业仍处于非稳定状态,农村社会保障较低,部分农民把土地看成是自己的命根子,或是自己最后的保障。尤其是无条件外出打工或无其他收入来源的农民,以及60岁以上的老人,更不愿流出土地(张竞文,2015)。正因如此,贺雪峰(2013)提出要清醒地认识当前中国农村普遍存在的“以代际分工为基础的半工半耕结构”的重要性,因为中老年人进城务工的机会不多,他们留村务农与子女进城务工形成了当前中国农村普遍存在的这一结构。这样一来,一个农民家庭可以同时获得务农和务工的两笔收入。这是农民在当前制度条件下的自然应对,有极强的合理性和极大的重要性。这样一种分工使中国农村劳动力的乡城转移并非是举家转移,而是有所分工,这是当前中国未出现大规模的城市贫民窟和保持稳定发展的关键。因此,即使近2亿农民工进了城,但其土地却大多仍然留在农村,由其父母耕种,而不是无人耕种,也不是非得流转出去。其实,虽然部分农民的生存和收入正在逐步摆脱对土地的依赖,但土地的社会保障功能却正日益凸现(陈剑波,2006),因此,在土地的社保功能难以和生产功能相剥离的情况下,农民流转出土地的意愿并不十分强烈(闫小欢、霍学喜,2013)。在此情况下,无论农村土地市场是否成熟、是否规范,农户的土地流转行为都不可能做到理性化。经济利益最大化并非农户土地流转行为选择的唯一标准,特定社会文化环境下人们所形成的心理与主观认知也起到重要的影响作用。对于农地转出户来说,首要目的并不是为了获得更高的经济收入,而是为了在家庭农业劳动力不足的状况下,通过使用权的出让继续保留对其承包土地的权力(钟涨宝、汪萍,2003)。当然,这些不愿流转土地的农民,因为坚持“安全第一”的生存伦理观而往往被看成是落后的、保守的,其眷恋土地,“离乡不离土”的做法被看成是传统的、根深蒂固的小农意识(邢广洲,2014;赵丽萍,2014),这也使得土地流转难度加大。因此,在公司流转土地的实践过程中,地方政府和村委会常常作为外来资本的“代理人”充当“主角”,取代农户签订流转合同,俘获由土地流转产生的利益(温铁军,2010;李中、刘卫柏,2013;冯小,2014)。在此情况下,土地流转并非是基于农村和农民的利益,而是基于乡村干部的偏好(钱忠好,2003)。这样的土地流转可能在促进农业现代化的同时导致农民的边缘化(刘润秋,2012)。这也是中央三令五申要求土地流转一定要充分尊重农民的意愿、让农民自己去做选择、不能拔苗助长、不能搞大跃进、不能搞强迫命令的原因(韩俊,2014a;陈锡文,2015b)。

由此可见,目前农村正在轰轰烈烈开展的土地流转运动,若从纯粹的市场理念和现代化思维来看,似乎必然可以构建出理性选择、经营效益、粮食安全、劳动力转移和就业等迷思和叙事。但是,经济功能只是土地许多重要功能中的一种。卡尔•波兰尼(Karl Polanyi)指出,将土地和人民的命运交由市场安排,那样将无异于是对他们的毁灭(波兰尼,2007)。尤其是对中国农村来说,土地承担了太多的责任,包括减轻就业压力、提供生存保障、保证粮食供应等,也承载着社会保障、经济发展和社会稳定等太多的职能(彭小兵、熊晓,2006)。在大多数农村地区,土地的非生产功能远远大于生产功能(刘莉君,2013)。土地仍然是大多数农民安身立命之本,是其维持生存和发展的基本依靠(韩俊,2014a),是维护社会稳定的一个重要因素。农村大量的隐蔽性失业之所以没有造成大的社会动荡,土地对这些失业人口的吸纳作用起了重要作用(姚洋,2000)。同时,对于农民而言,拥有土地和经营土地,不仅仅是一种生产方式,还是一种生活方式(张红宇,2002)。

因此,只要将中国农村的社会和文化特征纳入分析框架,研究结果将必然挑战那些市场和现代化理念下的土地流转迷思,而且,土地流转的现实结果也印证了这些反叙事。在现阶段,土地流转是关乎农民切身利益最重大的一项政策和行动,必须谨慎行事,绝不能以现代农业为名,采用经济力量的无声强制甚至超经济强制等手段强行推进。

参考文献:

[英]卡尔•波兰尼,2007,《大转型:我们时代的政治与经济起源》,冯钢、刘阳译,杭州:浙江人民出版社,第113页。

卞琦娟、周曙东、易小燕、王玉霞,2011,《农户农地流转现状、特征及其区域差异分析——以浙江省为例》,载《资源科学》第2期。

曹建华、王红英、黄小梅,2007,《农村土地流转的供求意愿及其流转效率的评价研究》,载《中国土地科学》第5期。

陈成文,2012,《论促进农村土地流转的政策选择》,载《湖南社会科学》第2期。

陈剑波,2006,《农地制度:所有权问题还是委托-代理问题?》,载《经济研究》第7期。

陈锡文,2015a,《开展土地流转不能“拔苗助长”》,中国日报网,http://www.chinadaily.com.cn/hqcj/zgjj/2015-03-06/content_13331998.html。

陈锡文,2015b,《农民有权依法自愿有偿流转土地》,载《中国合作经济》第3期。

陈训波、武康平、贺炎林,2011,《农地流转对农户生产率的影响——基于DEA方法的实证分析》,载《农业技术经济》第8期。

陈曜、罗进华,2004,《对中国农村土地流转缓慢原因的研究》,载《上海财经研究》第6期。

陈义媛,2013,《资本主义式家庭农场的兴起与农业经营主体分化的再思考——以水稻生产为例》,载《开放时代》第4期。

邓大才,2000,《效率与公平:中国农村土地制度变迁的轨迹与思路》,载《经济评论》第5期。

[荷]扬•杜威•范德普勒格,2013,《新小农阶级:帝国和全球化时代为了自主性和可持续性的斗争》,潘璐、叶敬忠等译,北京:社会科学文献出版社。

冯华,2014,《防范土地“非粮化”“非农化”》,载《人民日报》2月22日,第2版。

冯小,2014,《资本下乡的策略选择与资源动用——基于湖北省S镇土地流转的个案分析》,载《南京农业大学学报(社会科学版)》第1期。

凤阳县人民政府,2009,《推进农村土地承包经营权流转的目的和意义是什么?》,凤阳县人民政府门户网站,http://www.fengyang.gov.cn/dt2111111405.asp?DocID=211

1121185。

韩俊,2014a,《准确把握土地流转需要坚持的基本原则》,载《山西农经》第3期。

韩俊,2014b,《农地流转政策新解》,载《西部大开发》第5期。

韩俊,1999,《从“两权分离”到“三权分离”》,载《经济研究参考》第75期。

韩松,2012,《新农村建设中土地流转的现实问题及其对策》,载《中国法学》第1期。

何晨阳、许晟,2014,《土地流转让更多中国农民变成产业工人》,新华网,http://news.xinhuanet.com/fortune/2014-05/19/c_1110744840.htm。

何莉,2011,《中国农地流转模式选择》,西南财经大学硕士学位论文,第57页。

贺雪峰,2013,《新乡土中国》(修订版),北京大学出版社,第194—201页。

贺雪峰,2009,《土地流转意愿与后果分析》,载《中国乡村建设》第2期。

贺振华,2006a,《农户外出、土地流转与土地配置效率》,载《复旦学报(社会科学版)》第4期。

贺振华,2006b,《农户兼业及其对农村土地流转的影响——一个分析框架》,载《上海财经大学学报(社会科学版)》第2期。

贺振华,2003,《农村土地流转的效率分析》,载《改革》第4期。

黑龙江省嫩江县农村财政研究会,2014,《嫩江县长福镇土地流转效果显着》,载《农村财政与财务》第3期。

胡建、赵金龙、许月明,2014,《农地流转对粮食产能的影响分析》,载《农业考古》第3期。

黄祖辉、王朋,2008,《农村土地流转:现状、问题及对策——兼论土地流转对现代农业发展的影响》,载《浙江大学学报(人文社会科学版)》第2期。

蒋文华,2004,《多视角下的中国农地制度——理论探讨与实证分析》,浙江大学博士学位论文,第141页。

黎霆、赵阳、辛贤,2009,《当前农地流转的基本特征及影响因素分析》,载《中国农村经济》第10期。

李文棋,2002,《土地流转:中国农村土地使用权制度变迁的必然选择》,载《台湾农业探索》第3期。

李艳洁,2014,《中农办示警农地流转资本化》,载《中国经营报》1月20日,第A03版。

李跃,2010,《新农村建设中的土地流转问题分析》,载《农业经济问题》第4期。

李中、刘卫柏,2013,《农村土地流转中应关注的几个问题》,载《经济纵横》第3期。

刘建丽,2012,《我国农村土地流转存在的问题及对策探析》,载《当代经济》第2期。

刘莉君,2013,《农村土地流转的国内外研究综述》,载《湖南科技大学学报(社会科学版)》第1期。

刘润秋,2012,《十七届三中全会以来我国农村土地流转现状评估》,载《学术评论》第1期。

刘兆征,2015,《农村土地承包经营权流转调研》,载《国家行政学院学报》第2期。

罗先智,2009,《浅议土地承包经营权流转》,载《中国经济问题》第1期。

吕之望、陈前恒,2009,《关于农地承包经营权流转的研究综述》,载《西安财经学院学报》第6期。

毛飞、孔祥智,2012,《农地规模化流转的制约因素分析》,载《农业技术经济》第4期。

农业部,2014,《全国家庭承包经营耕地流转面积达3.8亿亩》,中国农经信息网,http://www.caein.com/index.asp?xAction=xReadNews&NewsID=100781。

彭小兵、熊晓,2006,《城市化过程中的农地征用及农村社会保障机制》,载《重庆大学学报(社会科学版)》第6期。

钱忠好,2003,《农地承包经营权市场流转的困境与乡村干部行为——对乡村干部行为的分析》,载《中国农村观察》第2期。

秦雯,2012,《农民分化、农地流转与劳动力转移行为》,载《学术研究》第7期。

邵彦敏,2007,《农业人口流动与农村土地流转》,载《人口学刊》第4期。

[美]西奥多•W•舒尔茨,2007,《改造传统农业》,梁小民译,北京:商务印书馆,第95页。

孙玉娜、李录堂、薛继亮,2012,《农村劳动力流动、农业发展和中国土地流转》,载《干旱区资源与环境》第1期。

屠晶,2014,《资本主导型土地流转后的农业模式研究》,中国农业大学硕士学位论文,第39页。

王朝华,2014,《对我国农村集体土地流转主要模式的分析与评价》,载《经济界》第4期。

王德福、桂华,2011,《大规模农地流转的经济与社会后果分析——基于皖南林村的考察》,载《华南农业大学学报(社会科学版)》第2期。

韦彩玲,2012,《土地流转“龙头企业 + 合作社 + 农民”模式的潜在问题及对策研究》,载《甘肃社会科学》第6期。

魏庆,2013,《农村土地流转的现状、问题及对策——兼论土地流转对现代农业发展的影响》,载《法制与社会》第23期。

温世扬,2014,《农地流转:困境与出路》,载《法商研究》第2期。

温铁军,2010,《中国新农村建设报告》,福州:福建人民出版社,第39页。

吴锋锋、彭会清、陆泓光、林第贤、靖飞,2013,《我国农地流转存在的主要问题及其对策》,载《沈阳农业大学学报(社会科学版)》第5期。

吴培,2015,《新县农村土地流转情况现状调查》,载《河南农业》第1期。

吴郁玲、曲福田,2006,《土地流转的制度经济学分析》,载《农村经济》第1期。

邢广洲,2014,《泌阳县农村土地流转现状、存在问题及发展对策》,载《河南农业》第19期。

徐旭、蒋文华、应风其,2002,《我国农村土地流转的动因分析》,载《管理世界》第9期。

闫小欢、霍学喜,2013,《农民就业、农村社会保障和土地流转——基于河南省479个农户调查的分析》,载《农业技术经济》第7期。

杨浩,2009,《农村劳动力转移中的土地流转研究——以资阳市保和镇九老洞村为例的分析》,西南大学硕士学位论文,第59页。

姚洋,2000,《中国农地制度:一个分析框架》,载《中国社会科学》第2期。

叶兴庆,2014,《从“两权分离”到“三权分离”——我国农地产权制度的过去与未来》,载《中国党政干部论坛》第6期。

游和远、吴次芳,2010,《农地流转、禀赋依赖与农村劳动力转移》,载《管理世界》第3期。

曾超群,2010,《农村土地流转问题研究》,湖南农业大学博士学位论文,第50页。

张红宇,2014,《从“两权分离”到“三权分离”——我国农业生产关系变化的新趋势》,载《人民日报》1月14日,第7版。

张红宇,2002,《中国农地土地调整与使用权流转:几点评论》,载《管理世界》第5期。

张红宇,2001,《中国农村土地制度变迁的政治经济学分析》,西南农业大学博士学位论文,第117页。

张建雷,2015,《土地流转与农村中老年劳动力的就业变动》,载《北京社会科学》第1期。

张瑾,2014,《资本主导型土地流转的叙事研究——以四川省葛村为例》,中国农业大学硕士学位论文,第12页。

张竞文,2015,《对粮食主产区土地流转效果的调查分析——以安徽省为例》,载《现代农业科技》第2期。

张伟丽、扈映、米红,2013,《中国农村土地流转:问题及影响因素——一个文献综述》,载《东岳论丛》第1期。

赵丙奇、周露琼、杨金忠、石景龙,2011,《发达地区与欠发达地区土地流转方式比较及其影响因素分析——基于对浙江省绍兴市和安徽省淮北市的调查》,载《农业经济问题》第11期。

赵丽萍,2014,《山西省阳泉市农村土地流转的调查》,载《山西农经》第3期。

赵文宏,2009,《汤阴县集体土地流转效果好》,载《资源导刊》第9期。

中共中央办公厅、国务院办公厅,2014,《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》,中华人民共和国中央人民政府网站,http://www.gov.cn/xinwen/2014-11/20/content_2781544.htm。

钟涨宝、汪萍,2003,《农地流转过程中的农户行为分析——湖北、浙江等地的农户问卷调查》,载《中国农村观察》第6期。

周先智,2000,《影响我国农村土地流转的成因探析》,载《理论月刊》第8期。

Woodhouse, Philip, 2010, “Beyond Industrial Agriculture? Some Questions about Farm Size, Productivity and Sustainability,” Journal of Agrarian Change, Vol. 10, No. 3, pp. 437-453.

*本研究得到国家社会科学基金项目“城乡一体化进程中的农村变迁研究”(项目编号:13ASH007)的资助。

【注释】

① 本文中的村庄名称以及被访谈人均为化名。

②本文中的村庄调研资料部分来自研究团队里的研究生屠晶、张瑾、徐思远的实地调研。

叶敬忠:中国农业大学人文与发展学院(Ye Jingzhong, College of Humanities and Development Studies, China Agricultural University)

吴惠芳:中国农业大学人文与发展学院(Wu Huifang, College of Humanities and Development Studies, China Agricultural University)

许惠娇:中国农业大学人文与发展学院(Xu Huijiao, College of Humanities and Development Studies, China Agricultural University)

蒋燕:中国农业大学人文与发展学院(Jiang Yan, College of Humanities and Development Studies, China Agricultural University)

延伸阅读

资本下乡:农业中的隐蔽雇佣关系与资本积累

陈义媛

一、问题的提出

新型农业经营主体的兴起,是当前中国的农业转型和农业现代化问题讨论中的核心议题。无论是家庭农场、专业大户、合作社还是农业龙头企业,都是对小农农业的突破和改造,尽管成一定规模的种植、养殖专业户从“分田到户”之初就开始逐渐出现,但这类规模经营主体的大量涌现是在2006年以后。中国农业的规模化转型发生在我国工业化的中后期,即工业的早期积累已经完成的时期,而与世界其他国家,尤其是早期工业化国家的农业转型有根本的不同。早期工业化国家,如欧洲诸国,其农业转型很大程度上是为了应对这些国家工业发展的原始积累需求。与之相异,中国当下的农业转型不是在为工业提供原始积累,而是发生在城市工商业资本过剩的背景下,因此呈现出与早期工业化国家不同的转型路径和逻辑。理解中国当下的农业转型,对于世界农政变迁研究有理论上的重要意义。同时,就中国自身而言,农业转型也意味着农业经营基础的变迁和农村社会结构的变化,它关系着中国的工业化进程和农村发展,因此,新型农业经营主体如何影响目前在数量上仍占大多数的普通小农,二者如何互动,就值得密切关注。

据官方数据,到2014年年底,农村耕地流转面积已经占全国承包土地面积的28.8%(《陈锡文:全国土地流转面积占承包耕地总面积28.8%》,2015),伴随迅速扩大的农村土地流转,关于中国农业转型的讨论日益受到关注,其中尤其瞩目的是龙头企业的发展。2004年—2013年,全国龙头企业数量从不到5万家增加到12万家以上,年均增长10.63%,带动了全国40%的农户;到2013年年底,龙头企业辐射带动的种植业生产基地面积约占全国农作物播种面积的60%(中国社科院农村发展研究所、国家统计局农村社会经济调查司,2015:241;2015:162,167),各地还涌现出一些大型、特大型龙头企业集团(销售收入超过30亿、100亿的龙头企业)(中国社科院农村发展研究所、国家统计局农村社会经济调查司,2016:164)。尤其值得关注的是近几年龙头企业通过土地流转建生产基地的现象。有统计数据显示,从2009年到2012年,流转进工商企业的土地面积增长了115%;2012年,全国工商企业流转的土地面积为2800万亩,截至2014年年底,这一面积达到3882.5万亩,约占全国农户承包地流转总面积的10%,短短三年内,工商企业流转的土地面积就增加了1000万亩,年均增速超过20%(《工商资本进入农业 农村土地流转合同纠纷增多》,2015;杜凤坤,2014)。工商企业下乡流转土地,也被称为“资本下乡”。

农业龙头企业的快速发展也引发了学界和政策界的讨论,并产生了两种不同的倾向。一种倾向是积极支持龙头企业的发展,认为它能缩小城乡差距(厉以宁,2009,2013)、提高农民的组织化程度(牛若峰,2006;胡冬生、余季江、王宣喻,2010)、建立小规模生产与大市场的连接机制(郑风田、程郁,2005)、实现公司与农户的双赢(万俊毅,2008),其核心在于,认为龙头企业与农户处在一种“双赢”的关系中。第二种倾向则认为企业种地不可能竞争得过小农,政府需要给企业提供补贴,或者企业从农业上游或下游的经营中拿出一部分补贴农业种植领域的亏损,无论哪一种都不划算;资本下乡还会侵占农民利益,因此政府应该限制资本下乡,而支持小农家庭经营(贺雪峰,2013;温铁军,2009;黄宗智,2010等)。

以上两种看法都需要进一步探讨。一方面,持支持态度的一方缺乏对龙头企业和农户之间关联的具体机制分析,尽管一些研究开始从二者的不同契约形式入手,对企业和农户各自的收益问题进行解析(例如郭晓鸣、廖祖君、付娆,2007;张丽华、林善良、霍佳震,2011;聂辉华,2013),但企业与农户在什么情况下能实现“双赢”,以及处于“双赢”中的企业和农户关系的本质是什么还并不明晰。另一方面,持批判态度的一方过于强调政府的作用,认为资本下乡本质上是由政府推动的,希望政府对此有所限制,而忽视了龙头企业背后的资本积累动力。与第二种倾向相关的一种看法认为,资本化的规模经营是亏本的(王德福、桂华,2011),它们只是为了获取政府补贴。近些年,国家的确对农业产业化(其组织形态包括龙头企业、中介组织和专业市场)给予了一系列财政、税收等方面的优惠政策,从2006年到2010年,全国各级财政扶持农业产业化发展资金达到697亿元(农业部农业产业化办公室、农业部农村经济研究中心,2012:14);然而,就龙头企业而言,其在近十年中的销售总收入、净利润总量都在不断上升,二者的年均增长率都在20%以上(中国社科院农村发展研究所、国家统计局农村社会经济调查司,2015:164),2006年—2010年,全国龙头企业的净利润达到2479.41亿元(中国社科院农村发展研究所、国家统计局农村社会经济调查司,2015:4),其利润增长显然不能用政府补贴来解释①。那么,龙头企业究竟如何盈利、如何“带动”农户就值得探究,尤其在龙头企业与农户之间的关联是如此紧密的情况下,龙头企业与农户之间的连结机制是理解农业产业化逻辑的核心。

对这些问题的探讨将进入农政研究的重要议题中:“家庭农业”在农业资本化下是得到新的发展空间、得以存续,还是会被资本改造;资本进入农业是否必然带来雇佣关系的大规模扩展;如何理解资本和代表着非资本主义生产形态的家庭农业之间的并存等。对这些问题的讨论已经有深远的历史积累和广泛的争论,且在中国农业转型的背景下,国内的研究者也开始加入这场讨论。黄宗智等学者针对中国农业资本化的研究产生了广泛影响,他们指出,中国农业的特征是“没有无产化的资本化”,即中国农业在资本化过程中,并没有伴随着大量雇佣劳动的出现,农业中的雇工比例仅在3%左右,占主体的仍然是小规模家庭农场(黄宗智、高原、彭玉生,2012),且龙头企业所带动的农户主要以订单形式,由公司提供种苗,农户种植、养殖,企业进行加工、运输和销售,而不是大规模劳动雇佣的形式,因此家庭经营仍是中国农业的主要形式(黄宗智,2012)。这种解释契合了恰亚诺夫(1996[1925])关于“纵向一体化”(农业生产、加工、销售的一体化)的论述。恰亚诺夫认为小农家庭农场能够抵御资本主义的入侵,其与资本主义企业以积累为导向的生产形式有本质差异,小农家庭农场能够不被改造地持续存在,其未来的发展是通过农民合作组织实现纵向一体化。

这种看法与马克思主义者的论述存在根本差异,后者认为,当资本主义成为一个社会形态中主导性的生产关系,“家庭农业”的存续就需要放在这一生产关系下来考察。马克思(2004[1867])强调资本主义对家庭农业的改造,尤其是破坏了原有的自然经济形态,使家庭农业再也无法在商品关系以外进行再生产,因此家庭农业只是一种过渡形式,农业资本主义终将导致农民的无产化和农业资本家的形成。列宁(1984[1899]:147-154)通过分析生产者在农业资本主义转型中的不断分化,进一步阐述了这一转型的发生机制。同时,马克思主义学者也并没有假设一种线性的变化趋势,即认为农业资本主义必然遵循统一的路径,形成规模化的资本主义农场。他们展示了农业中资本主义与非资本主义形态的并存,阐述农业资本主义转型的多种可能形式(Byres, 1996;Lenin, 1954),其共同点在于农业资本创造了各种不同的形式将家庭农业纳入自己的积累结构中——包括劳动雇佣形式,只要有利于资本积累;但农业资本并不必然是以直接的雇佣劳动来完成生产,也就是说,并不必然带来直接雇佣关系的大规模扩展。近年来,学者对中国农业资本化的解析也有类似的发现,如张谦和唐纳森(Zhang & Donaldson, 2008)对企业和农户关系形态的研究归纳出了五种不同类型,农业企业与农户之间建立了订单合约、雇佣、半雇佣等不同形式的关系,指出通过劳动力和土地市场,农业生产已经超出了家庭的范围,被卷入到新的权力和雇佣关系中。严海蓉和陈义媛(2015)的研究将中国农业资本化的动力归纳为自上而下的动力和自下而上的动力,在这个过程中,农民在迅速分化,家庭农业被极大地改造了;此外,还强调雇佣劳动在资本化农业中(而不是计算使用雇工的农户与“全部农户”的比例)实际上已经相当普遍。严海蓉(2015:14-15)还指出,“农业资本主义是一个体系性的存在,在农业资本化的过程中,无论是资本化的大农场,还是普通小农户,都动态地存在于同一个生产关系里面,相互关联。”这一阐释在其他研究者的实证研究中也得到印证(黄瑜、郭琳,2015;陈航英,2015;孙新华,2015)。

以上争论的焦点主要集中于,在农业资本化的过程中“家庭农业”是否被改造,以及直接雇佣关系是否大规模扩展。本文将通过湘南一家龙头企业的案例分析,从讨论资本下乡后如何获得利润入手,对争论的核心问题进行进一步探索:下乡的企业资本为什么没有以直接雇工的形式组织生产?农业企业与当地农户之间的关系应当如何理解,农户是否仍维持着“家庭经营”?

本研究的材料来源于笔者的实地调查。2012年12月到2013年6月底为期近7个月的时间里,笔者在湘南的水稻种植大县平晚县②对当地一家下乡流转土地的省级龙头企业A公司进行了考察。该企业于2009年开始在平晚县进行土地流转试点,此后逐年扩大土地流转面积。A公司的前身是平晚县生产资料供应公司(原属于供销社系统),2004年改组以后,成为一家私营的农资生产、经营企业,因农资行业竞争激烈,A公司逐步探索出通过土地流转来带动农资销售的策略。A公司流转土地的面积从2012年的1200多亩逐步扩大,到2013年,面积已扩大到近三万亩,所有土地都以5年为流转期从平晚县农户手中流转过来。在最初的两年摸索期之后,A公司发展出一种有效的土地经营策略,使之得以良性运转并不断扩大土地规模。

二、龙头企业的土地经营策略调整:从横向一体化到纵向一体化

(一)横向一体化的土地经营策略

2009年,A公司以每亩200元/年的流转价格在平晚县一个乡镇里流转了近1200亩土地,开始进行规模经营的试验,流转期为5年。这一年,A公司投资190多万元用于购置各类农机具,并成立了专门的耕作部,2名经理主要负责制定农事规划,3名耕作管理员负责安排农机手和十多名农业雇工完成耕作。农机手按1200元/月的底薪加提成的方式支付工资;农业雇工负责一切田间管理工作,每生产100斤稻谷可得15元③。这种土地经营方式类似于一般意义上以雇工为基础的大农场:公司拥有或购买了土地、机械、农资等一系列生产资料,并依靠雇工和监工进行生产,这种以横向的土地集中为特征的经营方式,可以称之为“横向一体化”(黄宗智,2010)的经营策略④。

然而,这种经营方式出现了诸多问题。首先,由于缺乏经验,劳动力成本远远超出预算。其次,劳动监督面临重重困难,耕作部的一位经理抱怨,当地农户“素质”太低,把本该用在公司土地上的化肥、农药偷偷拿回家;喷洒农药时为了图省事,喷洒不均匀,导致病虫害难以得到有效的控制;收割时,偷偷背稻谷回家;不仅如此,周边的其他农户也以“捡稻谷”⑤为名,偷公司的稻子。第三,灌溉无法得到有效的管理,由于灌溉水源不足⑥,公司的雇工常常睁一只眼闭一只眼,让本村其他农户先灌溉,不愿意因外来的老板而得罪本村村民,公司的土地往往灌溉不足,直接导致减产。在种种经营困境下,A公司在2009年亏损了20多万元,从而不得不调整经营策略。

2010年,A公司对土地经营方式进行了重大调整:公司彻底退出种植环节。所有土地被外包出去,给“代管户”耕作;农机被承包或折价卖出。但土地经营权在名义上仍然是A公司的,公司通过控制农业种植的上游和下游环节——农资供应和稻谷收购——来实现对种植环节的整合。这种方式可以看做是“纵向一体化”的形式。

(二)纵向一体化的经营策略:公司 + 代管户 + 耕作户

自2010年开始,A公司开始将土地划分成200亩—1000亩的地块,分块外包给代管户,代管户与公司签订土地代管协议,支付每亩200元/年的土地流转费,并必须购买公司提供的农资“套餐”(包括种子、农药、化肥、机耕、机插、机收六项⑦),此外,代管户需在收割后将稻谷卖给A公司⑧。

不过,这类代管户往往缺乏农作经验,其主业通常在非农领域,例如建筑业或自营小商铺等,土地经营对他们而言只是一种尝试:如果能有收益就继续投入,如果不能,就随时退出。这类农业经营也被称为“农场外的农业”(agriculture beyond the farm)(伯恩斯坦,2011:167)。这类代管户需要雇佣“耕作户”进行田间管理,也按每生产100斤稻谷15元的价格付酬。A公司称这些代管户为“穿着皮鞋种地的人”,他们被宣传为“新农民”,并制造出一种幻象,似乎农业既轻松又赚钱。而真正从事田间劳作的耕作户则是农村的中老年人(50岁左右或更高),他们因种种原因无法外出务工,从而成为农业雇工。

陆华满是A公司在2011年最大的代管户,从A公司承包了800亩地,并雇用了22名耕作户来管理。他是平晚县的一个建筑业包工头,还做一些运输生意,家住在县城。他平时主要在建筑工地上,农事安排由他决定,并电话通知耕作户。由于常年不在田间,陆华满从耕作户中找了一位秘密监工,以私下付工资的方式请他监督其他耕作户,以保证他们按时、按量完成工作。但这种监管方式并不十分有效,加之每个耕作户负责的土地面积较多,无法精耕细作,当年陆华满只勉强维持了种植上的收支平衡。

显然,这种方式也并不理想。由于代管户的主业是非农行业,他们并不参加劳作,甚至不参加劳动监督,却要分取一部分农业利润,也就是说在“公司 + 代管户 + 耕作户”结构中出现了公司和代管户两个不劳而获的食利阶层。然而,种植环节的低利润无法维持两个食利阶层的同时存在。一旦收益达不到他们的预期,代管户的流失率就很高,A公司不得不花更多成本去寻找新的代管户。因此,一年以后,这种模式也被放弃。

(三)纵向一体化模式的调整:公司 + “代管户”(兼“耕作户”)

2011年年末,A公司在寻找下一年的代管户时,将原定的200亩—1000亩承包单位缩小到100亩—200亩,并明确要求代管户必须亲自管理土地,不鼓励雇用耕作户。新的代管户不再是“穿着皮鞋种地的人”,而是“穿着草鞋种地的人”。他们不再是那些在非农行业做生意的老板,而往往是在村庄多年从事农业的农户。这类代管户除了在农忙季节雇工外,自己从事耕作,因此能保持相对高的产量。如此,代管户队伍能相对稳定,A公司也能从农资套餐和稻谷贸易中获取稳定的利润。本文第三部分将从代管户和公司两方面对这一模式做更详细的讨论。

需要说明的是,这些代管户之所以从A公司承包土地,而不自行流转土地,有两方面的原因:第一,A公司有现成的连片土地,这些土地的流转有地方政府的大力帮助⑨,如果由农户自行去流转土地,需要一家一户去谈,尽管并非不可能,但显然从A公司承包土地是一条捷径。第二,从A公司承包土地能减少现金压力,因为农资的费用由A公司垫付,代管户只需要在收割后与公司结算就行,对于缺乏资金,但又希望能够承包土地的农户来说,这是有吸引力的。

至此,A公司已经发展出相对稳定的土地经营模式。其变迁过程表明,就大规模土地经营而言,横向一体化的生产组织形式并不适用,大规模雇工生产的方式最终被放弃了。也就是说,当资本进入农业领域,发生的并不是像英国圈地运动中劳动力与生产资料分离的状况(马克思,2004:822);相反,A公司的策略恰恰是使劳动力与生产资料“重新结合”——尽管这种“结合”是被改造过的。从世界范围的农业转型过程来看,这并不能算是中国特色。尽管马克思在《资本论》中以工业组织形式类比农业资本主义的结构,认为农业资本主义的发展终将形成农业资本家与农业无产工人之间的对立。然而,事实是家庭农业仍然在全球范围内广泛存在,农业无产工人并没有成为普遍性的存在。对于为什么农业企业没有像工业生产中那样形成大量雇佣劳动,马克思主义学者内部也存在激烈的争论。伯恩斯坦(Bernstein, 2009)指出,马克思主义者的争论中主要形成了四种看法:第一种看法认为农业生产的自然环境风险加剧了其市场风险;第二种观点从劳动时间和生产时间的断裂来阐述农业中的资本障碍,即农作物的自然生长时间长于生产者的劳动时间,而资本只有在生产过程中才能占取剩余价值,因此构成发展资本主义农业的障碍(Mann & Dickinson, 1978);第三种意见认为,资本更愿意将地租的负担留给农民来承担(正如将农业风险留给农民来承担)(Djurfeldt, 1981);第四种解释指出,劳动监督的困难、劳动力价格的上涨都使资本更愿意让农民来完成农业生产(Koning, 2002)。无论如何,这些争论指向同一个事实,一些企业进入农业领域时并没有采取直接的劳动雇佣方式来组织生产。这是否意味着,龙头企业介入农业生产,并没有改变当地的生产关系,农业中的资本主义关系并没有扩展?接下来的两节将从A公司和代管户之间的关系入手,考察代管户被整合进公司的产业链后,如何促进了公司的资本积累,并进一步探讨A公司与代管户之间关系的实质。

三、农业中的资本积累:龙头企业在农业上游和下游环节的盈利

尽管A公司退出了直接的水稻种植环节,但仍然通过控制农业生产的外部条件(其核心是土地)主导了整条产业链。一方面,与A公司签订土地代管协议的代管户必须从A公司购买农资套餐;另一方面,代管户需将稻谷卖给A公司。通过控制农业生产环节,A公司从整个产业链的上游和下游获取利润。如伯恩斯坦(2011:97)所说,现代资本主义经济中的“农业”或“农业部门”,指的是农业生产活动以及与之相关的其他专业活动,包括农业生产的“上游”和“下游”环节,这些经济活动都影响着农民的生产和再生产。所谓“上游”,指的是农业生产的必要条件,“下游”则是指农产品的加工、流通和销售。

A公司的一位负责人介绍,从每亩土地的“农资套餐”中,公司获取的利润大约是130元⑩。这是公司从水稻生产的“上游”环节获取的利润。如这位负责人所说:“只要土地在我公司名下,我就会保证这块土地上的所有农药、种子、化肥都用我公司的,我流转了土地,这块土地的使用权就是我的。其他公司想卖(农资)到我的土地上,那绝对不可能!”这也解释了为什么A公司如此急切地想要扩大土地规模,因为它控制的土地面积越大,从农资套餐中获得的利润就越高,而这部分利润几乎不用承担风险。这在一定程度上也可以看做是一种“圈地运动”(张玉林,2015)。

土地流转成为A公司形成农资销售垄断的一种方式,不仅使它获得一般利润,更让它获取了超额利润。在访谈代管户时,几乎所有人都表示,A公司在农资套餐中赚了他们的钱,因为套餐中的农资价格比市场上同种农资的价格要高。根据代管户们的计算,每亩地的套餐中,农药、种子、化肥三项价格比市场价格要高出大约50元—80元。如果我们认为,普通农资经销商按一般市场价格销售农资,能获得一般利润的话,则A公司通过控制土地形成垄断,从农资套餐中获得了每亩50元—80元的超额利润。代管户明知如此,仍然从A公司购买农资,因为不这样做他们就无法从A公司获得土地。

除了从农资销售中获取利润外,A公司还从稻谷贸易中赚取利润。由于代管户的农资费用是由A公司先垫付,到稻谷收割时再统一结算,因此A公司通常要求代管户将稻谷卖到公司。代管户也愿意如此,因为他们的种植规模通常在百亩以上,收割回来的稻谷如何晾晒,是一个大问题。对于一家一户不足10亩地的稻谷,只需在自家门前屋后的晒场晾晒即可,而大面积种植的粮食却没有足够的地方晾晒,且晾晒季节往往多暴雨,风险极大11。2011年,A公司在县政府的支持下建成了平晚县第一个稻谷烘干中心,代管户将稻谷卖给A公司,尽管需要支付烘干费,却能避免风险。

在烘干中心外,A公司还自建以及租下了县里的几个大粮库,其粮库收储量共计可达五万吨12。在具备了粮食烘干和收储能力后,A公司得以通过稻谷贸易赚取差价,从稻谷产业链的“下游”获取利润。当代管户在收割季节将稻谷卖给A公司时,是一年中稻谷大量上市,价格最低的时候,A公司通过烘干储存,将稻谷留存到来年清明节前后卖出,此时正是青黄不接,是一年中稻谷价格最高的时候,平均每100斤稻谷的差价能达到10元左右。如果按照每亩土地产1000斤稻谷的平均产量计算,则A公司通过稻谷贸易,每亩地能获得的利润是100元。

由此,A公司通过农资销售和稻谷贸易,从每亩地上获得的利润能达到230元,这部分利润的获得并不需要公司承担任何风险,而风险最大的环节已经外包给了从事种植的代管户。值得指出的是,A公司能从上、下游获取利润的关键就是对土地的控制。这种控制使得A公司尽管不介入直接的水稻种植,却能确保代管户购买公司的农资套餐,以及将稻谷卖给公司——如果发现代管户违约,公司可以将土地收回。这是建立基地的龙头企业与从事订单农业——不涉及土地流转——的龙头企业的重要差异,订单农业在中国的高违约率,已经在不同研究中体现出来(Guo & Jolly, 2008;Guo, Jolly & Zhu 2007;刘凤芹,2003)。为了减少违约率,一些公司采取了不同策略,例如,将基地选在地理上与外界相对隔绝的地点,或选择经营销往海外的农产品(Zhang,2012)——通过地理上的隔绝或市场的限制来实现一定程度的垄断。这两类条件在主粮作物中都不存在,控制土地显然是在主粮作物种植中形成市场垄断的有效方法。

值得指出的是,笔者2012年在湖北一个稻米种植大县调查时接触到一个大型稻谷加工企业C,其经营策略的转变与A公司有极大的相似之处。C企业原本只从事稻谷加工,每年从全国各地收购稻谷,一年的运输费约达2000万元。由于收购稻谷时常常要与中小型加工企业抢购,耗时耗力,因此C企业决定将每年的运输费用用来建立自己的粮食生产基地。2010年年初,C企业在湖北签订了1万亩的土地流转协议,流转期为18年。最初,C企业也依靠雇工来经营大规模土地,但遭遇了A公司类似的挫折,此后也同样将土地分成不同地块外包出去。尽管A公司以农资经销为主业,C企业为稻谷加工企业,但二者分别将产业链从上、下游两个方向延伸至种植环节,本质上,二者都是通过控制土地,从而控制农业种植环节,并从农业的上、下游获取利润。这类企业在中国正在不断增加,在其他学者的研究中也有所涉及(例如,Zhang & Donaldson, 2010)。

在“公司 + 代管户”的框架下,龙头企业并不直接介入农业种植环节,但通过控制土地和种植的外部条件,在产业链中起主导作用。在与其所带动的农户关系中,龙头企业的这种主导作用,也在其他学者的研究中呈现(武广汉,2012;黄宗智,2012;郭晓鸣、廖祖君、付娆,2007)。尽管种植环节被外包,但这一环节却是龙头企业连接上、下游的关键点,因此,下一部分将主要阐释代管户与企业之间的关系,并以此揭示龙头企业在农业的上、下游环节所取得的利润的本质来源。

四、农业资本连构“家庭农场”:隐蔽雇佣关系的形成

根据生产关系的四个维度——生产资料的占有、劳动分工、产品分配以及消费、积累和再生产的社会关系(伯恩斯坦,2011:33-35),笔者将农业生产者分为四种类型:小农、中农13、资本主义式家庭农场、资本主义农场(陈义媛,2013)。在这四种类型中,中农是本节的主要关注点,因为A公司的代管户大部分是由中农转化而来。在平晚县,中农的种植规模大约在20亩—50亩之间,他们除了种植自家承包地之外,还从外出务工的亲友处低价或免费流转来一部分土地,通过扩大土地规模,他们充分利用家庭劳动力,并能从农业中逐渐形成一部分积累,也可看做是对“过密化”(黄宗智,2000a,2000b)农业的一种突围。正因为中农逐渐形成的积累,他们有潜力——其中一些中农也有动力——进一步扩大经营规模。阻碍中农扩大规模的障碍主要来自两方面:一方面是连片流转土地的困难,另一方面是规模经营带来的资金压力。即便一些人脉广泛的中农能通过不懈努力获得土地——总有一些中农苦于流转不到连片的土地而停滞在中农状态,资金压力也是他们的大难题14。显然,与公司合作是中农扩大经营规模的一条捷径,既能获得大片土地,也能通过公司垫付资金减轻现金压力。2013年,A公司在平晚县的代管户共有40户,根据营利状况,可将代管户分为三种类型,以下分别选取每种类型的一位代表详述。

类型一:主要依靠家庭劳动力获利的代管户

马富民(1965年生),水船镇三里村人。他从2013年开始与A公司签订了50亩的土地代管协议。2013年前,A公司只从三里村流转了一小部分土地,马富民耕种的20亩土地(大部分从外出务工的亲友处免费流转来)不在其中;由于A公司在2013年扩大流转面积,马富民无法再免费耕种原来的土地。但他借此机会,与A公司“合作”,将经营面积扩大到50亩。马富民也坦言,如果不与A公司合作,他不可能种下这么多地。

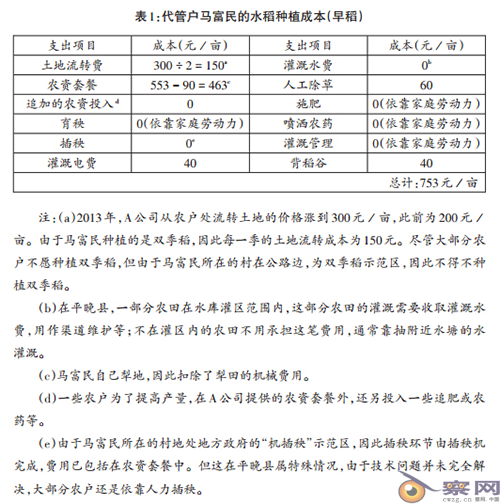

为了节省成本,绝大多数农活马富民夫妇自己做,只在除草和背稻谷时雇工,其每亩地的成本见表1。

马富民在当年的收成并不如他想象的那么理想,平均每亩地每季的产量只有700斤左右,不及其预期的800斤,但由于2013年的稻谷收购价格还在继续上涨,他的稻谷平均销售价格为130元/100斤,因此,2013年他每亩水稻单季的纯收入为157元,两季合计为314元,加上地方政府提供的150元/亩的双季稻补贴,每亩双季稻的总纯收入达到464元。马富民计算了他们夫妇在每亩双季稻上投入的劳动力,每亩土地上大约投入了4个工—5个工(一个劳动力劳动一天称一个“工”),按照每亩的纯收入计算,马富民夫妇每个工的收入为100元左右,这与当地一个普通建筑工的日工资相当。

对于“工”的计算,有必要特别加以说明。农业的季节性特征,使农户家庭在日常劳作中需要作出独特的劳动安排。今天的绝大部分农户都不仅仅从事农业,还在农闲时节在临近地区打工或从事其他经济活动,典型的如开货车、在附近工地打零工等,这当然也不是中国特色,而是世界范围内小商品生产者的共性(Bernstein, 2009)。因此,代管户所计算的在每亩土地上所投入的“工”,应在此基础上理解。马富民夫妇在每亩水稻上投入的“工”,穿插在他们其他的经济活动中,比如养殖、作建筑工地上的泥水匠等,其家庭劳动力一天的劳动安排中可能只有约一半或三分之一在水稻种植上,马富民将每亩水稻种植中所投入的“工”单独计算,得出每亩投入4个工—5个工的估算值。因本研究重点关注水稻生产状况,因此仅就水稻生产一项来计算其收益状况。

类型二:主要依靠机械出租获利的代管户

刘俊才(1960年生),水船镇松柏村人。他从2011年开始与A公司签订土地代管协议,面积为110亩,种植单季稻。刘俊才所代管的土地就在他本人所在的小组。每亩地的成本见表2。

刘俊才在2012年的平均亩产量是1100斤(他因为这样的高产而在当年被A公司评为“种粮能手”),稻谷的平均销售价格为125元/100斤。他在水稻种植方面的每亩纯收益为417元,种植方面的总收益达到45870元。刘俊才夫妇在每亩水稻上投入的工大约为2个—2.5个,也就意味着每个工的收益为160元—210元,相当于当地一个技术工的日工资。

需要特别指出的是,刘俊才因为自己拥有大中型农机(1台大型收割机、2台中小型犁田机,共花费72000元),因此所代管的110亩土地上的犁田、收割由自己完成,A公司付给他180元/亩(犁田、收割分别为90元/亩)。除去机械作业在每亩地上消耗的50元的燃油费、机械磨损费(刘俊才的估算),从机械作业上,刘俊才的纯收入是14300元。

除了在代管的这110亩土地上使用机械作业外,刘俊才也通过机械出租赚取利润——给没有农机的农户犁田、收割。其中,犁田的收费是100元/亩,收割的收费为90元/亩;开犁田机作业的成本(包括燃油费和机械损耗)为20元/亩,开收割机作业的成本(燃油费和机械损耗)为30元/亩15。2012年,刘俊才的犁田机作业面积一共为150亩,收割机的作业面积为近1300亩(均包括代管的110亩)。因此,在机械作业方面,刘俊才的纯收入达到88900元(包括了代管的110亩地的机械作业收入14300元)。显然,对于代管户刘俊才而言,机械作业的收入远高于他从种植水稻上获取的收入。但代管土地对他来说又十分重要,因为他需要保证一定量的机械作业面积,尤其是在当地的农机拥有率越来越高的情况下。

以上两个代管户是在A公司的所有代管户中经营成功的两类代表。第一类代管户,如马富民,家中只有小型农机,他们也只与公司签订相对小面积的土地代管协议,主要依靠最大限度地投入家庭劳动力而获得收益,只在农忙季节少量雇工。值得注意的是,这类代管户从每亩土地上获得的收益,仅等于所投入劳动力的日工资。按照马富民的计算,他们夫妇在每亩水稻上投入4个工—5个工,每亩双季稻的纯收益为464元,因此,每个工的收益仅在100元左右,这与当时一个普通建筑工人的工资相当。而对这一点,马富民也非常清楚,这类代管户常说,“我们赚的就是个劳力钱!”

第二类代管户,如刘俊才,他的家庭收益主要来自于机械租赁收益,而不是水稻种植。刘俊才的机械租赁收益几乎达到他种植收益的两倍。这类代管户通常拥有大中型农机,并且有极大的动力来扩大机械作业面积。因为市场上的农业机械更新换代速度极快,两三年就有更新、性能更好的机器出现,快的甚至每年都有新机器,而农机价格通常又很高,在农机占有率大幅提高的情况下,农机手们急切需要以最短的时间收回购机成本,并获得收益。因此,一些农机手试图以流转土地的方法保证一定量的作业面积,这正是刘俊才这类农机手与A公司签订土地代管协议的原因。刘俊才与马富民的不同之处还在于,前者使用的雇佣劳动多于后者,这一点都不难理解,因为刘俊才在机械作业方面投入了更多劳动,机械作业的利润显然更高。但若仅从水稻种植方面来看,刘俊才夫妇在每亩水稻种植上投入的工为2个—2.5个,每亩纯收益为417元,即每个工的收益为160元—210元。这个收益高于马富民,然而,也只等同于当地一个技术工的日工资。鉴于刘俊才在农业方面的丰富经验和所获得的高产量,可以认为刘俊才在农业种植方面也是“熟练工”。如此,就种植层面而言,刘俊才和马富民并没有本质差别,他们所获得的种植收益都仅仅是所投入劳动的日工资。刘俊才对此也有抱怨,认为公司通过农资套餐拿走的利润太多,他提到曾和A公司的老总当面有过争执:“你们(指A公司)吃饭,我们这么多人(指代管户)也得喝点稀饭吧?!”即便刘俊才的状况在所有代管户中已经算不错的,但他仍然认为公司“剥削”(刘俊才自己的表述)太多,并表示等再过几年他就从A公司退出,自己想办法流转土地来经营。

代管户们之所以反复强调自己赚的只是“劳力钱”,可以从他们与普通农户的种植收益对比中来理解。对平晚县一个普通水稻种植户来说,除掉农资投入和其他成本,农户每亩水稻(指单季稻,当地农户种植双季稻的已经极少)2013年的收益大约在800元—900元左右——因为种植面积小,普通农户的产量往往更高,但他们投入的劳动力也更多——远高于代管户的纯收益(以同样方式计算的代管户刘俊才的单季稻亩收益为417元)。也就是说,如果去除劳动力成本(按劳动力工资计算),平晚县的普通稻农仍然能获得每亩300元—400元的收益,而代管户则几乎没有任何剩余。对比国家统计数据,2013年全国水稻种植的平均每亩现金收益为734.74元(每亩“总产值”减去“物质和服务费用”、“雇工费用”、“土地流转租金”),即使除去劳动力成本(“家庭劳动力折价”),每亩仍有303.96元的剩余(国家发展和改革委员会价格司,2015:6)。而对代管户来说,扣除了劳动力成本后,他们就没有剩余了,他们的收益仅仅是劳动投入的日工资。

然而,即便如此,也并不是所有代管户都能获得收益,那些既缺乏劳动力,又没有农机的代管户,就基本处于亏损状态。

类型三:既无劳力,又无农机,亏损经营的代管户

万英恒(1953年生),平湖镇人。2012年他与A公司签订了260亩土地代管协议,种植单季稻。由于所代管的土地位于仙府镇,万英恒夫妇需要在平湖镇和仙府镇来回奔波。表3展示了他们夫妇在2012年的种植成本。

由于是“外人”,万英恒夫妇在仙府镇的种植中遇到了种种困难(与A公司在第一年经营时遇到的困难有一定的相似之处),结果,他们的平均产量只有850斤/亩。2012年,水稻收购价格为125元/100斤,因此,他们的每亩总收入为1062.5元,抵不上他们在每亩土地上的成本投入。

万英恒的故事与前两位不同,由于他们夫妇都年近六旬(在当时),缺乏足够的劳动力,因此很多环节不得不依靠雇工来完成,他们在雇工上的支出几乎是马富民的两倍(即便不计插秧费用)。他们在种植上的亏损几乎是可预见的。而这对夫妇也并没有农业机械,缺乏机械租赁的收入,尽管在2013年为了还债,这对夫妇依然与A公司签订了土地代管协议,并努力试图改进管理,但效果依然不佳。

万英恒这类代管户的亏损,也使A公司在选择代管户时更加谨慎,因为代管户的亏损也使公司在粮食贸易上的收益减少。更关键的是,这种亏损状态会导致代管户的流失,使公司不得不重新寻找新的代管户来接管这片土地。因此,在2013年,A公司一位负责人明确表示,未来不再和50岁以上的农户签代管协议。公司更愿意与刘俊才这类有农机的农户签订代管协议,因为后者能从农机租赁中获得收益,因此更为稳定,可以减少公司的管理成本。当然,这也意味着未来成为代管户的门槛会越来越高。

在以上三个案例基础上再来考察代管户与公司的关系,可以发现,代管户与A公司之间并没有直接的劳动雇佣协议,只有土地代管协议,也就是说,A公司与代管户之间并没有直接的雇佣关系。不仅如此,代管户在表面上还维系了一定的自主性:生产资料全部由代管户购买——从土地流转费到全部农资、农业机械服务费,都由代管户支付;最终产品由代管户按市场价格卖给A公司——而不是像工厂工人一样,产品为公司所有,并由公司支付工资;代管户掌控着整个种植过程,农事安排由代管户自己决定,投入自家劳动力还是雇工,也取决于代管户自身。也就是说,“家庭经营”的外壳仍然保留着。正是在这个意义上,公司与代管户之间的关系,在当事人的日常表述中,常常以“合作”来指称。

然而,从以上不同类型的代管户所得收益来看,他们从种植中的所得仅等于所投入劳动力的日工资——以劳动力市场上的工资为参照。如果我们认为,工业领域的雇佣工人所得到的工资是被企业资本攫取了剩余价值后的工资,那么,代管户从农业中所获得的收益,也同样是被农业企业占取了剩余价值后的所得;从这个意义上,工业雇工与这种看似“自主的”家庭经营者并无本质区别,无论是工业领域的雇佣工人,还是农业领域的代管户,都为各自所从属的企业资本提供了剩余价值。这些剩余价值,正是龙头企业从农业生产上游(农资销售)和下游(农产品贸易)所得利润的根本来源。而代管户本身对他们被占取的剩余价值是很清楚的,在表述上体现为代管户们常常无奈说起的“我们赚的只是劳力钱”,以及如刘俊才这样的代管户对公司拿走太多利润的抱怨。因此,尽管在公司和代管户之间没有直接的,建立在劳动合同基础上的雇佣关系,但公司资本却能通过将种植环节外包的方式获取代管户的剩余劳动。伯恩斯坦(Bernstein, 1977)对简单商品经济的分析也曾指出,在资本主义占主导的经济体系中,从事简单商品生产也被占取了剩余劳动,原因之一是农民的生产并没有完全专业化,原因之二是农民劳动时间被贬值。彼得•吉本(Peter Gibbon)和迈克尔•尼奥科斯莫斯(Michael Neocosmos)曾洞见性地指明,“判断一个企业或社会组织是否是资本主义,不在于这种组织中一定出现‘资本家-雇佣工人’结构,而在于其社会分工只能从资本-劳动关系来解释。” (Gibbon & Neocosmos, 1985:169)显然,代管户与A公司之间的关系也只能从“资本-劳动关系”来理解,代管户表面的“独立性”、“自主性”掩盖了他们被占取剩余劳动的事实,因此笔者称之为“隐蔽的雇佣关系”。这种“隐蔽性”最早是在工业的小商品生产和大型资本主义企业之间的关系中被指出的,小商品生产者中相当一部分被视作“隐蔽的无产者”(“disguised” proletarian)(Gerry & Birkbeck, 1981)。农业中的这种隐蔽的雇佣关系,在中国农业转型的过程中已经有所发展,这种将种植(或养殖)环节外包给农户的生产安排并不少见,在很大程度上,这种安排下的农户所得仅为其劳动力工资,而企业则占取了农户的剩余劳动。

五、结论与讨论:“隐蔽雇佣”与资本积累

回到文章第一部分所提出的几个问题。首先,关于龙头企业如何获取利润的问题,前文已经展示,在这家从事农资经销的农业上游企业将产业链延伸到种植环节后,经过不断调整土地经营策略,该企业最终通过控制种植环节,从农业种植的上游(农资销售)和下游(稻谷贸易)来获得利润。

本文的重点是讨论企业与当地农户之间的关系,即农业资本如何连构(articulate)代表着非资本主义生产形态的家庭农业,并据此讨论家庭农业是否被改造。在A公司的案例中,代管户与A公司之间并没有直接的劳动雇佣关系,二者的关系更像是公司将水稻种植环节“外包”给了代管户:公司提供土地、农资、垫付资金给代管户;代管户负责种出水稻,并将稻谷卖给公司。从一定意义上说,生产者并没有和生产资料分离,因为他们购买了所有的生产资料,所以他们不能被看作是无产化劳工。然而,从代管户所得收益可以发现,即便保持着“家庭农业”的形态,有一定的“自主性”,他们从农业中获取的收益却仅是所投入劳动的日工资,而没有如普通农户一样获得一定的农业剩余,代管户生产的农业剩余事实上被企业占取了,而这些农业剩余正是企业在上、下游所得利润的来源。也就是说,龙头企业对代管户农业剩余的占取并没有发生在直接的雇佣关系中。通过将种植环节外包,农业企业将这种雇佣关系变得更加隐蔽。谢国雄(1993:126)在对台湾制造业的家庭代工制研究中也指出,在代工制下,劳动力未被直接市场化,从而没有进入直接的雇佣关系中,反而以内含在零件或加工后的半成品形式在市场上交易,这种以极度市场化的眼光来看待自己的劳动成果,而不将自己看成一个劳动力的出卖者,是台湾资本主义发展的重要特色。在农业产业化下,公司与代管户之间的关系与这种企业和代工家庭之间的关系有极大的相似之处,劳动力在形式上没有被雇用,却处于隐蔽的雇佣关系中。巴纳吉(Banaji, 2002)关于不同地区商业地产上的劳动体制和劳动过程的研究提出,在不同的历史环境下,劳动剥削可以通过一系列不同的社会安排来实现。显然,通过控制农业生产条件,将家庭农业连构进自己的产业链,龙头企业得以通过更隐蔽的方式占取生产者的农业剩余。在这个过程中,“家庭农业”已经被改造了,他们徒留了“家庭经营”的外壳,却像无产化工人一样,获取的只是劳动力工资。

在此,有必要对文章第一部分谈到的一种观点作一些讨论。有研究者认为,实施纵向一体化策略的农业企业往往以订单农业的方式与生产者对接,而不是发展以直接雇工为基础的大农场,农业中的规模化雇佣并没有出现,因此,这种企业资本代表的是“商业资本”,而不是“产业资本”(黄宗智,2012;武广汉,2012)。本文认为,龙头企业尽管退出了直接的种植环节,却高度卷入到农业生产中,掌控着关键的生产条件,如土地、农资、烘干设备等,而正是这种掌控使得企业得以获取代管户生产的农业剩余。在这种情况下,将龙头企业界定为“商业资本”并不合适。

在此基础上,再来讨论“农业资本化是否必然导致雇佣关系的大规模扩展”这一问题,也许有新的空间。如果仅以“农业资本家-农业雇工”的直接对立为标准,那么在中国当下的农业产业化过程中,农业中的雇佣关系并没有成为主导——尽管也有一定限度的发展;而如果本文所揭示的隐蔽雇佣关系也可以看做是雇佣关系的一种类型,则农业产业化已经在相当程度上推动了这类关系的发展。伯恩斯坦(Bernstein, 2011:142)对这一问题也有回应,他指出,“政治经济学的各种观点试图解释为什么资本主义农业的发展并没有大面积地催生出资本主义农场。这些解释中有一个共同的主题:资本主义农业创造了一些方式,通过这些方式,将小农、家庭农民(或‘农民’)纳入或并入自己的市场结构和积累的动力之中,只要这样能为资本带来益处就行。”也就是说,“剩余劳动”被占取,并不一定发生在直接的雇佣关系中。即便在英国——马克思正是以英国的农业转型为案例展开对农业资本主义的分析,其农业经济在资本主义时代保留了不容忽视的非资本主义成分,雇佣劳动关系没有形成农业中的全部形式(沈汉,2007)。“自由的”无产化雇工也许是资本主义条件下的“理想”劳动形式,却也不一定是资本剥削劳动的唯一形式(伯恩斯坦,2011:52)。因此,对于农业资本化等于“大规模雇佣劳动的形成”这一误读有必要予以澄清。

有必要指出的是,在资本进入农业的过程中,农业资本通过控制农业生产的外部条件,并通过多样化的方式来占取农户收益,这并非单独发生在中国。上世纪七八十年代关于第三世界国家农业转型的研究中,从事简单商品生产的主体——以小农为典型——遭到农业资本挤压的案例并不少见,这种挤压在不同国家和地区可能以各种各样的形式出现,但呈现出相似的逻辑:前资本主义的简单商品生产被有意地保留下来,被连构进资本主义体系中,简单商品生产与资本主义生产之间存在结构性的不平等交换,使得简单商品生产者生产出的价值被资本占取,生产者陷入日益贫困的境地。这种简单再生产的形式被保留下来,在很大程度上是因为它能够促进资本积累,而不是因为它们自身的强韧生命力;这些小生产者在生计受到高度挤压的情况下,为了完成劳动力再生产,不得不从事兼业工作——通常以在工业领域出卖劳动力居多(Reyna, 1983;Painter, 1986;Cliffe, 1977;Scott, 1976)。值得注意的是,在对这一逻辑的揭示中,也存在对简单商品生产者命运的不同解读。典型的是扬•杜威•范德普勒格(Jan Douwe Van der Ploeg)在《新小农阶级》(2008)中对当下食品帝国和小农命运的分析。范德普勒格强调,食品帝国因为有足够雄厚的资本,能够重新组合第三世界国家的农业生产资源,并在此过程中使小农经济不断臣服于自己,小农的利润被严重剥夺。范德普勒格认为,在这种情境下,小农农业模式既可能失败消亡,也可能表现出非凡的优越性,并提出欧洲小农在斗争中存续下来。本文则倾向于认为,当生产者被卷入农业资本化体系中,即便表面上能以“独立”、“自主”的形态出现,也在实质上高度从属于农业资本,这类生产单位——无论是以“小农”形态还是以其他规模略大的生产者形态呈现——必须置于整个资本体系之下来理解,考察其在整个资本链条中的具体位置,以及与农业资本之间关系的本质。

参考文献:

[美]亨利•伯恩斯坦,2011,《农政变迁的阶级动力》,汪淳玉译,北京:社会科学文献出版社。

陈柏峰,2012,《中国农村的市场化发展与中间阶层——赣南车头镇调查》,载《开放时代》第3期,第31—46页。

陈航英,2015,《新型农业主体的兴起与 “小农经济” 处境的再思考——以皖南河镇为例》,载《开放时代》第5期,第70—87页。

《陈锡文:全国土地流转面积占承包耕地总面积28.8%》,2015,新华网,http://news.xinhuanet.com/fortune/2015-03/06/c_1114552428.htm,2015年3月6日访问。

陈义媛,2013,《资本主义式家庭农场的兴起与农业经营主体分化的再思考——以水稻生产为例》,载《开放时代》第4期,第137—156页。

龚为纲,2015,《项目制与粮食生产的外部性治理》,载《开放时代》第2期,第103—122页。

杜凤坤,2014《工商企业流转土地问题值得警惕》,人民网,http://house.people.com.cn/n/2014/0211/c164220-24319450.html,2014年2月11日访问。

国家发展和改革委员会价格司,2015,《全国农产品成本收益资料汇编 2015》,北京:中国统计出版社。

郭晓鸣、廖祖君、付娆,2007,《龙头企业带动型、中介组织联动型和合作社一体化三种农业产业化模式的比较——基于制度经济学视角的分析》,载《中国农村经济》第4期,第40—47页。

郝朝晖,2004,《农业产业化龙头企业与农户的利益机制问题探析》,载《农村经济》第7期,第45—47页。

贺雪峰,2013,《小农立场》,北京:中国政法大学出版社。

贺雪峰,2011,《取消农业税后农村的阶层及其分析》,载《社会科学》第3期,第70—79页。

胡冬生、余秀江、王宣喻,2010,《农业产业化路径选择:农地入股流转、发展股份合作经济——以广东梅州长教村为例》,载《中国农村观察》第3期,第47—59页。

黄瑜、郭琳,2015,《大资本农场不能打败家庭农场吗?——华南地区对虾养殖业的资本化过程》,载《开放时代》第5期,第88—105页。

黄宗智,2012,《小农户与大商业资本的不平等交易:中国现代农业的特色》,载《开放时代》第3期,第88—99页。

黄宗智,2010,《中国的新时代小农场及其纵向一体化:龙头企业还是合作组织?》,载《中国乡村研究》第8期,第11—30页。

黄宗智,2000a,《华北的小农经济与社会变迁》,北京:中华书局。

黄宗智,2000b,《长江三角洲小农家庭与乡村发展》,北京:中华书局。

黄宗智、高原、彭玉生,2012,《没有无产化的资本化:中国的农业发展》,载《开放时代》第3期,第10—30页。

厉以宁,2013,《缩小城乡收入差距促进社会安定和谐》,载《北京大学学报(哲学社会科学版)》第1期,第7—9页。

厉以宁,2009,《走向城乡一体化:建国 60 年城乡体制的变革》,载《北京大学学报(哲学社会科学版)》第6期,第5—19页。

列宁,1984(1899),《俄国资本主义的发展》,北京:人民出版社。

林辉煌,2012,《江汉平原的农民流动与阶层分化:1981~2010——以湖北曙光村为考察对象》,载《开放时代》第3期,第47—70页。

聂辉华,2012,《最优农业契约与中国农业产业化模式》,载《经济学(季刊)》第1期,第313—330页。

刘凤芹,2013,《不完全合约与履约障碍——以订单农业为例》,载《经济研究》第4期,第22—30页。

[德]卡尔•马克思,2004(1867),《资本论》第1卷,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林着作编译局译,北京:人民出版社。

牛若峰,2006,《农业产业化经营发展的观察和评论》,载《农业经济问题》第3期,第8—15页。

农业部农业产业化办公室、农业部农村经济研究中心(编),2012,《“十一五”农业产业化发展报告》,北京:中国农业出版社。

[俄]恰亚诺夫,1996(1925),《农民经济组织》,萧正洪译,北京:中央编译出版社。

《工商资本进入农业农村土地流转合同纠纷增多》,2015,载《人民日报》,转引自新华网,http://news.xinhuanet.com/house/bj/2015-06-08/c_127889776.htm,2015年6月8日访问。

沈汉,2007,《近代英国农业的结构和性质问题》,载《史学理论研究》第1期,第50—57页。

孙新华,2015,《农业规模经营主体的兴起与突破性农业转型——以皖南河镇为例》,载《开放时代》第5期,第106—124页。

万俊毅,2008,《准纵向一体化、关系治理与合约履行——以农业产业化经营的温氏模式为例》,载《管理世界》第12期,第93—102页。

王德福、桂华,2011,《大规模农地流转的经济与社会后果分析——基于皖南林村的考察》,载《华南农业大学学报(社会科学版)》第2期,第13—22页。

温铁军,2009,《“三农”问题与制度变迁》,北京:中国经济出版社。

武广汉,2012,《“中间商 + 农民”模式与农民的半无产化》,载《开放时代》第3期,第100—111页。

谢国雄,1993,《事头、头家与立业基之活化:台湾小型制造单位创立及存活过程之研究》,载《台湾社会研究季刊》第15期,第93—129页。

严海蓉,2015,《“中国农业的发展道路”专题导言》,载《开放时代》第5期,第13—17页。

严海蓉、陈义媛,2015,《中国农业资本化的特征和方向:自下而上和自上而下的资本化动力》,载《开放时代》第5期,第49—69页。

杨华,2012,《“中农”阶层:当前农村社会的中间阶层》,载《开放时代》第3期,第71—87页。

[荷]扬•杜威•范德普勒格,2008,《新小农阶级:帝国和全球化时代为了自主性和可持续性的斗争》,潘璐、叶敬忠等译,北京:社会科学文献出版社。

喻闻(编着),2008,《农产品供应链案例研究》,北京:中国农业科学技术出版社。

张丽华、林善浪、霍佳震,2011,《农业产业化经营关键因素分析——以广东温氏公司技术管理与内部价格结算为例》,载《管理世界》第3期,第83—91页。

张玉林,2015,《大清场:中国的圈地运动及其与英国的比较》,载《中国农业大学学报 (社会科学版)》第1期,第19—45页。

郑风田、程郁,2005,《从农业产业化到农业产业区——竞争型农业产业化发展的可行性分析》,载《管理世界》第7期,第64—73页。

郑洪凯、宋洪远,2008,《中国农业产业化发展报告》,北京:中国农业出版社。

中国社科院农村发展研究所、国家统计局农村社会经济调查司,2016,《中国农村经济形势分析与预测(2015-2016)》,北京,社会科学文献出版社。

中国社科院农村发展研究所、国家统计局农村社会经济调查司,2015,《中国农村经济形势分析与预测(2014-2015)》,北京:社会科学文献出版社。

Banaji, Jairus, 2002, “The Metamorphoses of Agrarian Capitalism,” Journal of Agrarian Change,Vol. 2, No. 1, pp. 96-119.

Bernstein, Henry, 2010, “Class Dynamics of Agrarian Change,” Boulder: Kumarian Press.

Bernstein, Henry, 2009, “‘The Peasantry’in Global Capitalism: Who, Where and Why?” Socialist Register, 2009, Vol. 37, pp. 25-51.

Bernstein, Henry, 1977, “Notes on Capital and Peasantry,” Review of African Political Economy, Vol. 4, No. 10, pp. 60-73.

Byres, Terence J., 1996, Capitalism from above and Capitalism from below: An Essay in Comparative Political Economy, London: Macmillan Press.

Cliffe, Lionel, 1977, “Rural Class Formation in East Africa,” The Journal of Peasant Studies, Vol. 4, No. 2, pp. 195-224.

Djurfeldt, Göran, 1981, “What Happened to the Agrarian Bourgeoisie and Rural Proletariat under Monopoly Capitalism? Some Hypotheses Derived from the Classics of Marxism on the Agrarian Question,” Acta Sociologica, Vol. 24, No. 3, pp. 167-191.

Gerry, Chris & Chris Birkbeck, 1981, “The Petty Commodity Producer in Third World Cities: Petit-bourgeois or ‘Disguised’ Proletarian?” in Bechhofer Frank and Brian Elliott (eds.), The Petite Bourgeoisie: Comparative Studies of the Uneasy Stratum,London: Palgrave Macmillan, UK, pp. 121-154.

Gibbon, Peter & Michael Neocosmos, 1985, “Some Problems in the Political Economy of ‘African Socialism’,” in Bernstein Henry and Bonnie Campbell (eds.), Contradictions of Accumulation in Africa: Studies in Economy and State, London: Sage Publications, pp. 153-206.

Guo, Hongdong & Robert W. Jolly, 2008,“Contractual Arrangements and Enforcement in Transition Agriculture: Theory and Evidence from China,” Food Policy, Vol. 33, No. 5, pp. 570-575.

Guo, Hongdong, Robert W. Jolly, & Jianhua Zhu, 2007, “Contract Farming in China: Perspectives of Farm Households and Agribusiness Firms,” Comparative Economic Studies, Vol. 49, No. 2, pp. 285-312.

Koning, Niek, 2002, The Failure of Agrarian Capitalism: Agrarian Politics in the UK, Germany, the Netherlands and the USA, 1846-1919, Abingdon-on-Thames: Routledge.

Lenin, Vladimir Ilich, 1954, “Two Types of Bourgeois Revolution,” in Lenin Vladimir Ilich (ed.), The Agrarian Programme of Social Democracy in the First Russian Revolution, 1905-1907, Foreign Languages Publishing House.

Mann, Susan A. & James M. Dickinson, 1978, “Obstacles to the Development of a Capitalist Agriculture,” The Journal of Peasant Studies, Vol. 5, No. 4, pp. 466-481.

Painter, Michael, 1986, “The Value of Peasant Labour Power in a Prolonged Transition to Capitalism,” The Journal of Peasant Studies, Vol. 13, No, 4, pp. 221-239.

Reyna, Stephen P., 1983, “Dual Class Formation and Agrarian Underdevelopment: An Analysis of the Articulation of Production Relations in Upper Volta,” Canadian Journal of African Studies/La Revue canadienne des études Africaines, Vol. 17, No. 2, pp. 211-233.

Scott, Christopher David, 1976, “Peasants, Proletarianization and the Articulation of Modes of Production: The Case of Sugar Cane Cutters in Northern Peru, 1940-69,” The Journal of Peasant Studies, Vol. 3, No. 3, pp. 321-342.

Zhang, Qian Forrest, 2012, “The Political Economy of Contract Farming in China,” The Journal of Agrarian Change, Vol. 12, No. 4, pp. 460-483.

Zhang, Qian Forrest & John A. Donaldson, 2010, “From Peasants to Farmers: Peasant Differentiation, Labor Regimes, and Land-rights Institutions in China’s Agrarian Transition,” Politics & Society, Vol. 38, No. 4, pp. 458-489.

Zhang, Qian Forrest & John A. Donaldson, 2008, “The Rise of Agrarian Capitalism with Chinese Characteristics: Agricultural Modernization, Agribusiness and Collective Land Rights,” The China Journal, Vol. 60, pp. 25-47.

【注释】

①还有一些项目,例如水利、农田基本设施建设项目等,不一定以扶持农业产业化的名义投入,但也可能减少了龙头企业的生产成本,从而促进了其盈利,这部分并没有进入政府的697亿元资金投入中。然而,一则这些未进入“财政扶持农业产业化发展资金”统计的财政投入难以估算,二则这些项目资金可以理解为为龙头企业下乡提供了有利条件,却不是企业的直接收益,不能解释企业如何形成利润。因此,即便政府在2006年—2010年间实际扶持农业产业化的资金高于697亿元,仍然没有解释龙头企业盈利的全部,有必要对企业如何与农户之间互动,如何在其经营的主业中获利作出分析。

②文中所有人名、地名已作匿名处理。

③2009年稻谷收购价格为95元/100斤。

④“横向一体化”和“纵向一体化”的提法在恰亚诺夫(1996[1925])和列宁(1984[1899])的着作中都有提及。

⑤由于公司用机械进行收割,难免会有一些遗漏的稻谷,附近农户便在收割过后来捡零散的稻谷回家喂鸡、喂猪。最初农户还是在公司收割之后才下地去捡,后来演变成农户和公司的收割机一起下田,不止是捡收割落下的,更用剪刀剪未收割的稻谷。尽管公司耕作部有3名监督员,但由于1200多亩土地分散在不同地块,且为了避开大雨,同时进行不同地块的收割,监督员难以全面监管。农户“捡稻谷”也会让公司损失一部分收成。

⑥水利问题是当地的另一个问题。由于作为水源的水库被承包给私人老板养鱼,老板对于放水灌溉极不情愿,因此灌溉时间受限,在灌溉季节农户之间往往相互争水,村庄内部在灌溉问题上也有诸多矛盾。A公司作为一个外来者,与村民争水,矛盾就更加突出。

⑦公司对机械作业项目的管理相对宽松,因为一些代管户自有农机,不一定从公司购买农机服务。

⑧代管户也可以选择卖给其他人,但出售时需有A公司的一位工作人员在场,因为代管户的农资是由A公司垫付的钱,在最终出售稻谷时,需要进行结算。

⑨A公司在流转土地方面,之所以得到地方政府的大力帮助,与地方政府争取“产粮大县”的称号有关。由于“产粮大县”能为县政府带来巨大的奖励补贴和项目资金,平晚县上下致力于争取这一称号。参评“产粮大县”的其中一项重要指标是粮食播种面积,为了提高这一面积,地方政府努力推动农户种植双季稻,而农户从投入产出的比较计算——双季稻意味着双倍的农业投入,而粮食产量并不能翻倍——并不愿意种双季稻,在多种尝试失败后,政府开始引进公司资本,并助其流转土地。A公司流转的土地并不是全部都种植双季稻,也有相当大一部分种植单季稻,这是它愿意与地方政府合作的原因。关于平晚县的“产粮大县”竞争及项目制,详细可参见陈义媛(2013)、龚为纲(2015)。

⑩2012年,A公司对早、中、晚稻种植的农资套餐价格分别是518元/亩、606元/亩、538元/亩。

112012年,平晚县就曾有一个大户因为晾晒环节出问题,导致一年的辛苦全部白费。这位大户种植了46亩水稻,收割后只能晾晒在马路上,因遇到暴雨,2万斤稻谷来不及收回,全部发芽,无法作为粮食销售。此事在平晚县的种植大户间几乎无人不知。

12其中一个两万吨库容的粮库是平晚县的一个国家粮库,A公司为粮食代储企业。成为粮食代储企业,能够获得国家的大笔代储资金,A公司也因此得以减轻部分资金压力,顺利收储。

13“中农”概念最早由学者贺雪峰及其团队提出,参见贺雪峰(2011)、杨华(2012)、林辉煌(2012)、陈柏峰(2012)。

14根据一位中农的计算,经营100亩土地的现金需求是10万元,对于普通农户而言,这笔费用已然不菲。贷款对他们而言也并非出路,一则是因为他们缺乏抵押物,二则是因为即便贷了款,还需要支付贷款利息,要从本就不多的农业收益中扣除一部分,这对农民来说并不划算。

15大型收割机作业需要两个人配合,刘俊才和他的儿子一起出工,因此省下了雇用劳力的开支。

陈义媛:中国农业大学人文与发展学院社会学系(Chen Yiyuan, Department of Sociology,College of Humanities and Development, China Agricultural University)

「赞同、支持、鼓励!」

感谢您的支持!

您的打赏将用于网站日常维护费用及作者稿费。

我们会更加努力地创作来回馈您!

如考虑对我们进行捐赠,请点击这里

使用微信扫描二维码完成支付