劳动挤压与利润率复苏兼论全球化金融化的新自由主义积累体制

利润率决定着资本积累,资本积累在很大程度上塑造了经济增长。从根本上说,一套成熟的积累体制可以确保资本收益稳定增长,有效缓解资本盈余过度累积的困境。然而,每一套积累体制都有它的生命周期,因而资本主义积累体制的演化呈现出阶段性特征。从战后至21世纪初,资本主义积累体制历经了两个阶段:20世纪7O年代前为管制主义的积累体制;20世纪70年代末至21世纪初为自由主义的积累体制。本文主要论述后一阶段资本积累体制形成的历史背景、基本特征和内在冲突。

一、利润率转折与黄金发展时代的终结

利润率是资本积累的刺激和动力。美国经济利润率于20世纪6O年代中期发生向下转折,致使资本积累和经济增长减速。1973—1974年的世界性经济危机则预示着战后长期繁荣时代的结束和“停滞通胀”并存阶段的开始。

实证分析显示,1966—1982年间非金融公司部门的利润份额回落了近6个百分点,对利润率下滑的贡献率达2/3。这一时期,利润份额收缩是平均利润率出现下滑的直接原因。进一步地,我们考察利润份额为何出现回落。

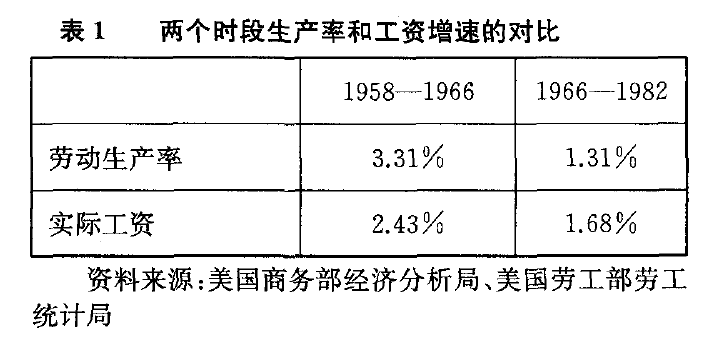

利润份额π/Y可以分解为①:

此处,丌表示利润,y表示名义净产出,S表示剩余价值,表示可变资本,u表示非生产性支出,它等于税收、利息以及管理人员的剥削性收入之和。W表示名义小时工资,PY表示产出品价格指数,y表示实际产出,H表示所有雇员劳动小时数。由上式可知,劳动份额V/Y和非生产性支出份额U/Y决定利润份额π/Y的大小。其中,劳动份额又取决于实际工资W/PY和劳动生产率y/H的相对变化。显而易见,如果实际工资相对于劳动生产率上涨较快,或者非生产性支出占比上升,都会导致利润份额下滑。经验研究表明,1966—1982年美国非金融公司部门劳动份额上涨了3.2个百分点,其中,实际工资增速为1.68%,劳动生产率增速为1.31%。表面看来,劳动份额升高是因为实际工资相对于劳动生产率增长过快。实际上,劳动份额攀升的真正原因在于:一方面,实际工资刚性的存在,导致其减速迟缓,另一方面,劳动生产率增速回落过快。如表l所示,劳动生产率增速在此期间相较于前一时段下降了两个百分点,而实际工资增速降幅却不到一个百分点,相比后者来说,前者的降幅要大很多。另外,非生产性支出也增加了,1966—1982年间非生产性支出占比增加了3.1个百分点。其中,管理人员的剥削性收入占比增加了4.5个百分点,利息占比增加了3.5个百分点,而税收占比下降了4.8个百分点。因此,非生产性支出上升源自于管理人员的剥削性收入以及利息支出的增长。

20世纪70年代的结构性危机迫使垄断资产阶级及其代理人调整旧的制度形式,重建资本积累的条件,以恢复和提高利润率和资本积累率。由上述分析可知,这一时期利润率下降主要源于利润份额的收缩,那么,我们不难推断,垄断资本修复利润率的路径必然要围绕提高利润份额展开。如何提高利润份额呢?从前述影响利润份额π/Y的主要因素来看,要么提高劳动生产率,要么减少实际工资,要么减少非生产性支出,要么同时进行。这样,核心资本主义国家从2O世纪70年代起就启动了一个艰辛的结构调整过程。

二、全球化金融化的新自由主义资本积累体制的形成

(一)新自由主义、全球化和金融化

在经历了20世纪70年代的“滞胀”危机之后,发达资本主义国家在冲突、危机和调整变革中开启了一个新的体系积累周期。这一体系运转了大约30年后,动力趋于减弱,最终耗竭于2008年爆发的金融危机。如何定义这一阶段的积累体制?鉴于这一阶段主流的经济理论与经济政策都以自由放任的市场调节为取向,因而有学者将其概括为新自由主义资本积累方式或者新自由主义积累体制,[1][2]。也有学者根据金融资本的霸权地位而称其为金融主导的积累体制。[3]国外左翼学者在描绘这一时期资本主义的典型特征时,主要使用了三个术语:新自由主义、全球化和金融化。爱泼斯坦将这三股力量的兴起看作是20世纪70年代末以来全球经济变革的主要特征,而金融化是其中的关键。新自由主义和全球化都是金融资本的霸权势力在世界重新兴起的表现。[4]福斯特亦持相同看法,他在《资本主义的金融化》一文中指出,在过去30年资本主义变化的三个主要特征——新自由主义、全球化和金融化中,金融化是其中的主导力量。[5]我们认为,新自由主义时代的资本积累体制,既然是对战后管制主义积累体制的一种否定,那么它肯定具有自由主义积累体制的特征,但是与先前的自由主义积累体制不同的是,它在形态和规模上发生了金融化和全球化转型。在这一阶段,垄断资本借助金融化对经济关系进行全面渗透,借助全球化向更广区域扩张。

新自由主义、金融化、全球化这三股力量并非一个互不影响的组合。20世纪70年代,“在盈利性投资机会日渐稀缺的情形下,”[5]垄断资本在新自由主义理论的“庇护”下向外进行全球化扩张,对内进行金融化渗透,以求修复资本的盈利能力。垄断资本主义一方面把实体产业,尤其是低技术含量的生产环节向海外转移,另一方面在国内集中发展金融业和高端服务业,这一转型正好“促成了”生产和金融的国际分工。实际上,全球化和金融化业已构成新自由主义时期支撑垄断资本主义体系运转和扩张的两大支柱,缺少其中任何一个支柱,垄断资本积累就将失去动力,陷入长期停滞困境。当然,全球化和金融化也相互作用,相互催化。“新自由主义+全球化+金融化”三者组合把垄断资本主义推向更广区域和更高阶段,“更广区域”指形成了《理解资本主义:竞争、统制与变革》一书所说的“跨国资本主义”,“更高阶段”指形成了哈维所说的“新帝国主义”。

全球化与新自由主义相互加强。首先,主张自由贸易的新自由主义理论要求解除对要素跨国流动的限制,资本流动更加自由,推动了生产、贸易和投资的全球化进程。其次,经济全球化也促进了新自由主义的传播,成为新自由主义全球性扩张的有力推手。经济全球化使得“核心”垄断资本主义国家能够更加畅通地把新自由主义意识形态、理论和政策包装成科学和文明,“布施”给“外围”不发达国家。例如,开给拉美国家的药方“华盛顿共识”就要求深陷债务困境中的拉美国家实行贸易自由化、资本进人特别是FDI进入自由化、放松政府管制等等。[6]可是,一旦不发达国家选择向垄断资本敞开大门,就很难抵御新自由主义的渗透和侵蚀。况且,新自由主义经济学理论如货币主义、供给经济学以及新制度经济学等还被它的鼓吹手宣称:这是指引不发达国家迈向现代化的“圣经”。

金融化与新自由主义也紧密相连。首先,新自由主义扮演了金融资本的宣传队和吹鼓手的角色。在自由化和市场化方面,其力促政府减少对金融部门的监管,鼓吹金融自由化、利率市场化、金融混业经营等。新自由主义者笃信,金融自由化能够更加有效地配置金融资源,促进经济增长;在私有化和小政府方面,新自由主义力主缩小政府开支,削减公共福利项目,推动国有企业私有化。这样一来,金融资本就能够顺理成章地对公共资产和普通民众进行劫掠。其次,金融化了的资本主义更加依赖新自由主义的理论主张。因为凡是执行了这一套理论的国家和地区,其金融自由化程度更高,能够为金融资本自由进出和肆无忌惮的投机性掠夺提供便利和机会。在资本市场,国际金融投资巨头还能伺机攻击发展中国家脆弱的金融体系,趁机对它们数十年积累的资产进行洗劫。墨西哥金融危机和亚洲金融危机中都可以窥见国际投机资本的身影。可见,全球金融体系构成了发达的“中心”地区向落后的“边缘”地区汲取资源和剩余价值的重要途径。[7](137)

综合考虑上述因素,笔者认为,可以把当代发达资本主义的积累体制概括为全球化金融化的新自由主义积累体制,这一概括可以更好地把握经济全球化时代垄断资本主义的主要特征。

(二)当代资本主义积累的全球化

当代资本主义的全球化积累体制建立在全球价值链分工体系基础之上,生产的社会化、国际化程度比垄断资本主义时期显着提高。全球价值链分工兼具组织内部分工和组织间分工的二重属性,[8]在此种分工体系下,生产过程被分成跨国的、通常相距较远的环节,然后再通过贸易和跨国公司内部的运筹经营把这些环节整合到全球生产链中。[9](p84)因此,全球价值链分工使得组织内分工更加深入,企业间联系更为紧密,是一种更为细致和发达的分工形态。跨国公司主导的全球生产网络意味着资本积累的不同阶段和生产的不同环节可以布局于最有利可图的国家和地区。生产过程的国际化、分散化扩大了商品交换的深度、广度和规模。在当代全球分工体系下,出现了真正意义上“一切国家的生产和消费都成为世界性的了”[10](p35)这一图景。随着国际分工程度的不断深化,生产和消费之间插入的中间环节越来越多,投入到全球交换体系中的商品数量和种类越来越丰富,同时有越来越多的国家和地区被席卷入这一体系,分工体系的全球性扩张,极大地深化和拓展了世界资本主义积累体系。

表面看来,在全球价值链分工格局下,各国能够发挥比较优势参与国际分工,本质上看,它仍然是一个不平衡、不平等的等级链分工体系,处于价值链高端的国家和处于价值链低端的国家是自上而下的剥削性关系。生产过程国际化使得中心国家能够更加“文明”地剥削外围发展中国家和地区,因为后者为了发展往往不得不主动融入前者主导的世界体系,接受各种附加条件。而且,从20世纪60年代起,很多外围国家就调整了发展战略,从“进口替代”向“出口导向”转型,并制定了各种优惠政策如税收减免、财政补贴、信贷扶持等,“献媚于”发达国家的跨国垄断资本。全球化积累体制下,具备先天优势的跨国公司在“资本一劳动”、“资本一资本”以及“资本一国家”三种关系中,基本掌握了主导权。

首先,在“资本一劳动”关系上,生产活动的分散化使得跨国公司能够在全球范围内选择和雇佣劳动力。这就如同建立了一支全球劳动后备军,如此一来,劳资妥协更难达成。因为跨国公司是有组织的实体,而全球劳动后备军却是无组织的,不存在一个跨国工会或全球工会来保护他们的权益,而且“空间化”生产使得资本能够利用“生产的转移”作为威胁手段,来更加有效地控制劳动力,瓦解工人对地域和国界的偏好。

其次,在“资本一资本”关系上,跨国公司主导着全球生产链和供应链,尽管其也面临着全球范围内大中小企业的竞争,但是跨国公司通常坐拥资本、技术、管理和规模优势,能够通过外包、并购、合资等手段控制很多中小企业。一般来说,跨国公司控制着产品的研发设计环节,拥有核心部件知识,而外围发展中国家的企业多从事劳动密集型的生产加工环节,承担着简单零部件大批量生产的责任。跨国公司往往利用其在设计规则及核心部件上的垄断力量,将从事低技术含量的外围企业锁定在微利的俘获型网络。这就意味着跨国公司的垄断资本不仅能够剥削全球劳动力,还能够压榨全球的中小资本。

最后,在“资本一国家”关系上,跨国公司在母国和东道主国家都能够通过游说等手段影响决策者,游说政府制定有利于资本流动与对外投资的优惠政策。20世纪80年代以来,政府在社会福利、劳工权益等方面的保护力度趋于减弱。不仅如此,很多发展中国家还会对跨国公司提供种种优惠政策以吸引它们的直接投资。全球化时代,尽管跨国公司富可敌国,全球经济的社会化程度进一步加深,但是政府监管受到种种限制,全球经济更加失序。

(三)当代资本主义积累的金融化

在新自由主义横扫全球的时代,全球实体经济产能过剩与有效消费需求不足之间的矛盾进一步发展,全球剩余价值的生产能力虽然不断提升,但是剩余价值的实现条件却明显恶化。实体经济领域投资机会匮乏,迫使大量资本脱实向虚,涌入无需生产环节就能赚钱的虚拟经济,“利润的获取越来越多地通过金融渠道进行,代替了传统的商品生产和贸易渠道”。[11]当代资本主义积累的金融化表现在相互依存的两个方面:社会生产和再生产的金融化以及金融资本的经济和政治权力的不断上升。

马克思指出,生产、交换、分配与消费构成一个总体的各个环节,一个统一体内部的差别。[12](p23)船随着资本主义金融化的发展,金融关系已完全渗透甚至操纵着经济运行的生产、交换、分配和消费环节。

首先,在生产环节,所有权和管理权分离固然使得金融资本所有者不再直接干预非金融企业的生产活动,但是企业的生产活动却日益受金融关系的渗透。因为:(1)企业开展生产活动所需的货币资本Et益依赖于金融中介而不是内部留存收益,大企业多依靠资本市场融资,传统银行的信用中介功能减弱;(2)股东价值导向使得大型企业CEO的行为目标短期化,CEO们致力于使公司股价短期内上升,而不是需要花费较长时问才会产生绩效的长期生产投资。[9](p87)大公司把相当多的一部分利润用于股票回购。据统计,449家在2003到2012年上市的标准普尔500指数公司在此期间共斥资2.4万亿美元来收购自己的股票,占总收益的54%,还有37%的收益被股息红利吸收,企业最终只剩下很少一部分资金用于提高生产能力和员工薪酬。[13]帕利的研究表明,1980年以后,美国非金融公司相当大一部分借款用于回购股票,导致债务与权益的比率上升。2006年,股票回购额达到了非住房性投资支出的43.9%。[14](3)企业的利润来源趋向于依赖金融投资,有更多企业通过金融业务而不是生产过程去寻找资本快速增殖。例如,2007年,福特汽车公司全年税前利润为58亿美元,其出售汽车创造的利润仅为8亿美元,另外50亿美元的税前利润是经营信贷和租赁等金融业务所得。[15]

其次,在交换环节,金融创新快速推进,金融产品交换的深度、广度和复杂程度前所未有。(1)金融市场上的交易活动很多在瞬间可以完成。信息技术和网络技术的广泛运用,降低了金融产品的交易成本,加快了流通过程,缩短了清算时间,数以亿计的资金交易在瞬间就能完成。(2)金融产品的交易价格波动很大,因为投机者为了斩获价格快速波动带来的利润,往往主动制造并加速价格的波动。[16](3)金融业务越来越脱离实物生产,甚至与它们没有任何联系,完全就是一种赌博交易,如利率期货、股指期货和外汇期货交易等。

再次,在分配环节,金融部门主导了非金融企业部门的剩余价值分配方式。(1)非金融企业部门的利润中用于支付股息和红利的比重越来越高。2O世纪六七十年代至八九十年代,美国非金融公司对金融市场的回报支付额占其现金流的比重上升了一倍有余。[4]埃尔多干·巴基尔和艾尔·坎贝尔考察了美国公司部门净红利支出占净税后利润份额的演变,同样支持上述论断。1950—1966年,红利支出约占剩余部分的40%,留存收益约占60%。从那时起到1997年,红利支出持续增长,在美国金融危机前夕已占公司最终的资金分配的80左右。[17](2)食利者增多,收入差距扩大。“对冲基金经理通常从交易费用以及年度利润中抽取大量收入。这些收入来自于使用别人的钱投机金融资产。报酬常常采取金融资产的形式,从而带来资本收益并逃避了税负。相似的,企业经理以股票期权以及其他金融机制的形式获取收入,而这常常伪装成工资。最后,会计师、律师等为金融运作提供必要的技术支持的人,他们的收入也大幅度增加了。[18]金融化发展使得收入更加集中于能够获取财产性收入的阶层,扩大了贫富差距。2001年,美国1%最富有人口所持有的金融财富(不包括其房产权益)比8O%最贫穷人口所拥有的金融财富多4倍。1%最富有人口拥有价值1.9万亿美元的股票,这与其他99%的人口所持有的股票价值大致相当。[5]

最后,在消费环节,资本主义金融化发展突出地表现为居民负债消费的过度膨胀。新自由主义时期,由于收入差距两极分化,低收入家庭只能依赖借债消费完成劳动力的生产和再生产。分期付款、信用卡购物、次级房贷等消费形式助推了寅吃卯粮的消费行为。当然,负债消费所产生的利息和佣金收入也成为金融资本积累的重要来源,因为这些债务最终要用家庭收入去偿还。由此可见,金融资本不仅分割产业资本带来的剩余价值,而且从消费方式的金融化中进一步榨取工薪阶层。也就是说,垄断资本不仅要从生产和流通中牟取利润,而且还要从消费中赚取各种好处。正因如此,政府、媒体和经济学家都将寅吃卯粮的消费行为宣扬为一种“明智之举”,而且金融机构也全力支持普通民众的透支消费。此外,债务还成了金融衍生品创新的“发酵剂”,美国的各种所谓“金融创新产品”大都由美国政府债务、公司债务以至普通消费者的消费抵押债务等等包装而成;同时,要高杠杆运作,购买这些金融衍生产品,又需要举借新的债务。[19]

随着经济金融化的发展,金融资本日渐膨胀,在整个资本主义社会中的经济和政治权力不断上升。保罗·斯威齐曾指出:真正的权力与其说是在公司的董事会里,不如说是在金融市场里。而且,如同公司的CEO一样,金融市场越来越决定着政治权力的行使者什么可以做,什么不可以做。[20]在新自由主义时代,政治上层建筑要服从和服务于金融资本的利益需求。在美国,华尔街高管和政府官员的身份可以相互转换,政府制定的监管政策,可以说很难撼动华尔街金融财阀的利益。每当出现金融危机时,政府还要对他们及时施以援手。威廉·K·塔布指出,因为金融部门已经取得了对(美国)其他经济部门的操控,实际上也取得了指挥债务人、弱势公司和(美国)政府的权力。由于它的权力增长,它可以要求在更大程度上不受管制,从而使得它进一步膨胀。[21]

总之,当代资本主义积累的全球化和金融化表明,资本的毛细血管不仅可以遍布世界各地,汲取全球生产的剩余价值,而且可以渗透至经济、社会以及政治运行的各个环节,全方位榨取资源和剩余价值。由此一来,全球化金融化的新自由主义积累体制更加增强了垄断资本的力量。

三、劳动挤压和新自由主义时代利润率的复苏

(一)劳动挤压

如果说战后资本主义经历了一段“利润挤压”期,那么新自由主义时代则见证了资本力量的崛起和劳工力量的衰退,而这导致了劳动挤压和劳动份额的萎缩。与利润挤压相对应,劳动挤压这一概念,旨在刻画当收入分配发生了不利于劳方的变化时,劳动份额受到挤压,利润份额得以扩张并能阻止利润率下降,甚至在一定时期里推动利润率上升的情形。1970年以来,全球化、金融化与新自由主义政策对劳工构成了三重挤压,这种结构将生产工人“置于具有高度剥削性的生产关系之下”,成为新自由主义时期资本利润率复苏的基础。“三重挤压”可以用一个三角形示意图表示如下:

上述三股力量对劳工产生的挤压,可以从它们对劳动者实际工资、劳动效率和劳动强度三个变量施加的影响分别加以说明。在下表中,“↑”表示它们提高了某一变量的增速或程度;“↓”表示相反;“/”表示影响不明确。

(二)利润率复苏

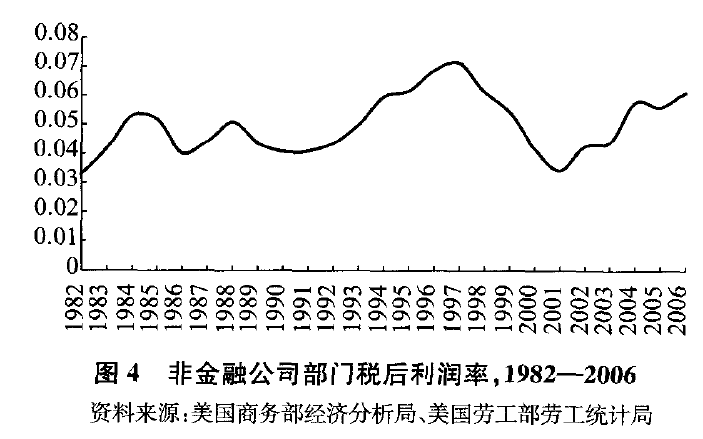

20世纪7O年代,由于凯恩斯主义在解释“滞胀”问题上出现理论失灵,货币主义、理性预期学派和供给学派趁机把“滞胀”的根源归罪于凯恩斯主义的国家干预理念及其在战后的政策实践。与凯恩斯主义的国家干预相反,这些学派大都把古典自由主义奉为圭臬。后来,随着里根和撒切尔夫人上台,这些学派的理论主张被付诸实施。在美国,里根总统接受了供给学派和货币学派的政策主张,实施了一整套以“减税、削减福利支出和减少政府干预”,以及货币紧缩为核心的改革方案。“里根革命”对垄断资本松绑,创造了有利于资本盈利的条件,成功扭转了经济利润率的下滑态势。2O世纪80年代以来,劳动报酬占国民收入的比重不断下降,资本收入占国民收入的比重不断上升,利润份额日趋增大,利润份额的扩张推动了利润率的回升。如图4和5所示,2O世纪80年代以来,美国非金融公司部门的利润份额和利润率都经历了一个较大幅度的回升。利润率的复苏增强了美国经济增长的活力,其不但摆脱了“滞胀”危机的困扰,而且在2O世纪8O年代后引领全球经济走向复苏,并于2O世纪90年代开启了一个“高增长、低通胀、低失业”即“两高一低”并存的“新经济”时代。[22]

实证分析显示,1982—2006年间,利润份额对非金融公司部门利润率回升的贡献率高达82%,对利润率复苏起到了关键作用。根据我们的测算,非金融公司部门利润份额在此期间上升了4.6个百分点,增长主要发生在1982—1984年,1990—1997年和2001--2006年。因此,在新自由主义时期美国经济经历了一个典型的“劳动挤压”过程。

(三)劳动挤压和推升利润份额的具体原因

1982—2006年,美国非金融公司部门的劳动份额下滑了12.9个百分点,劳动份额的下滑源于实际工资的停滞和劳动生产率的回升。如表3所示,在这一时期,非金融公司部门生产工人的实际工资增长率仅为1.1%,不仅远低于1958—1966年的2.43%,而且低于1966—1982年经济下行时期的1.68%。与此同时,劳动生产率在一定程度上得到了恢复,其增速为2.1%,比1966—1982年高约0.8个百分点。

探寻这种变化的具体根源,可以发现:第一,生产工人的实际工资停滞不前与全球价值链分工的发展以及新自由主义政策的实施有很大关系。一方面,资本在全球的流动性增加,强化了资本对劳动力的控制。在全球价值链分工模式下,工人不仅要和国内同行竞争,还要和遍布全球的他国工人竞争。资本的自由流动可以要挟劳动者,并将“劳资对立转变为不同国家劳动者之间的对立,”[23]劳资妥协更难达成。产业或生产环节向他国转移还“使得大量新增就业岗位来自低工资、低福利、高流动性的服务业。服务业的工会化和集体协商程度非常低,工人要么选择低工资,要么失业。”[24]另一方面,新自由主义经济政策的实施造成劳资力量对比严重失衡。以自由化、私有化、市场化和国家干预最小化为宗旨的新自由主义经济政策,导致工会成员率不断萎缩,社会福利和保障被大幅削减,削弱了劳工阶级的力量。“核心一外围”型网络化组织结构的形成进一步降低了整体雇员的劳动报酬,因为只有相对很少的一部分高技能核心雇员实现了终身雇佣或被提供了就业安全,绝大多数外围工人的工资水平往往被压低在劳动力价值以下,处于过度剥削状态。

第二,劳动生产率的恢复与全球价值链分工的演化,新福特主义与后福特主义生产组织方式的形成以及全球经济竞争的强化是分不开的,这里不再赘述。②

四、利润率复苏的背后:资本积累矛盾进一步激化

全球化金融化的新自由主义积累体制的形成和发展,把愈来愈多的国家卷入了跨国公司主导的全球分工体系,垄断资本积累的矛盾必然要在更大范围激化。马克思在评论自由贸易时曾指出,在实行自由贸易以后,政治经济学的全部规律及其最惊人的矛盾将在更大的范围内,在更广的区域里,在全世界的土地上发生作用。[25](p292)全球化金融化的新自由主义资本积累体制,固然为利润攫取和资本积累创造了更好条件,在较大程度上刺激了中心国家利润率的复苏和经济增长,但是此种积累体制又不可避免地造成剩余价值生产和实现的矛盾在全球范围内不断发酵激化。全球化金融化积累体制重塑了生产资本和金融资本的国际分工,资本过剩的表现形式变得更为复杂。从过剩的形态和分布区域来看,全球化金融化资本积累体制下,过剩在发展中国家集中表现为实体经济的产能过剩,在发达国家则异化为虚拟经济的过度繁荣。[26]也即是说,资本主义的全球化金融化发展使得发达国家的过剩主要表现为金融资产或金融资本过剩,发展中国家的过剩主要表现为实物产品或生产资本的过剩。全球化金融化积累体制的矛盾及其不平衡可以用马克思经济学的再生产图式进行说明。

为排除干扰因素,集中分析上述资本积累体系的具体机制和内在矛盾,我们构造一个高度简化的全球经济再生产图式进行分析。这里,我们把全球经济视为一个整体,并把全部生产活动划分为第一部类和第二部类(下面分别用下标1和2表示),第一部类为生产资料生产部门,第二部类为生活资料生产部门。我们假设发达国家(用下标D表示)只从事第一部类生产,发展中国家(用下标U表示)只从事第二部类生产。每个生产部门产品的价值都由不变资本、可变资本和剩余价值三部分组成,即W=C+V+M。在扩大再生产中,剩余价值将分为资本家的个人消费和追加投资两部分,而追加投资又分为追加不变资本和追加可变资本两部分。③即有:

M=E+△K=E+△C+△V

式中,M表示剩余价值,E表示资本家的个人消费部分,AK表示追加投资,C表示不变资本,V表示可变资本。通过对剩余价值的分割,产品的价值构成组合发生了变化。

假设资本有机构成不变,第二部类的可变资本量应等于  ,这是因为

,这是因为  ,

,

所以:

这里上标t一1和t表示连续两个不同的再生产周期。由此,全社会的产品在价值形态上可作如下分割:

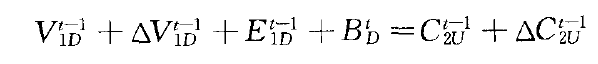

第一部类的不变资本和第二部类的可变资本及资本家个人消费可以在本部类完成,社会再生产的顺利进行要求第一部类的可变资本与资本家的个人消费与第二部类的不变资本在价值上相等,在使用价值上互补,即要求

在全球价值链分工格局下,核心、外围或半外围的分工仍然存在。特别是2O世纪8O年代以来,资本主义世界核心地区越来越专注于知识和技术密集型的研发设计产业以及金融服务业的发展,加大了对核心雇员的人力资本投资,同时减少了对边缘低端雇员的支出;而劳动密集型产业向外围发展中国家转移,增加了外围发展中国家的不变资本投资,即

![]()

上升,但同时恶化了可变资本部分的投资。此种演变表明,全球范围的可变资本投资不足,即

由此产生的有效需求不足,将会阻碍两大部类间也即核心和外围地区间交换的正常进行。在此种情况下,核心的发达资本主义国家的低端劳动力被迫通过“借贷消费”方式完成劳动力的生产和再生产,同时发达国家和发展中国家的富裕阶层也因财富增长增加了奢侈品消费。而外围地区的产业利润又通过资本市场回流到核心地区即发达资本主义国家,以支撑后者的军事支出和负债消费,进而保持上述再生产循环的正常运行,即

此处,B表示债务支出。

综上,全球化金融化新自由主义积累体制,是2O世纪7O年代以来核心资本主义区域在利润率下降压力下,把一般生产环节向外转移,以寻求新的投资出路和利润增长点,进而重塑国内产业竞争优势的结果。这种积累体系固然有利于增强垄断资本的权力,并在一定时期内推动了中心国家利润率的回升,但是与这种积累体制相伴的去工业化、收入分配两极分化以及全球贸易失衡等问题,最终引发了更具破坏性的全球经济危机。这就表明,建立在透支消费、虚拟经济以及全球经济关系都已严重失衡之上的全球化金融化新自由主义资本积累体制,必然是不可持续的。2008年国际金融危机爆发至今已近1O年,全球经济仍未恢复元气,资本主义经济进入“新平庸”时代。显然,自由放任的资本主义生产方式需要一场全面而彻底的结构性改革。

参考文献:

[1]孟捷.新自由主义积累体制的矛盾与2008年经济一金融危机[J].学术月刊,2012,(9).

[2]吴茜.新自由主义资本积累方式与国际金融危机EJ].高校理论战线,2012,(7).

[3]袁辉,陈享光.金融主导积累体制视角下的现代危机EJ].当代经济研究,2012,(7).

[4]戈拉德·A·爱泼斯坦.金融化与世界经济[J].国外理论动态,2007,(7).

[5]约翰·贝拉米·福斯特.资本主义的金融化_J].国外理论动态,2007,(7).

[6]常云昆.新自由主义的兴起与“华盛顿共识”的终结_J].人文杂志,2004,(5).

[7]肖斌.金融化进程中的资本主义经济运行透视[D].成都:西南财经大学博士论文,2013.

[8]曹亮,汪海粟,陈硕颖.论模块化生产网络的二重性:兼论其对中国企业的影响EJ].中国工业经济,2008,(10).

[9]特伦斯·麦克唐纳,迈克尔·里奇,大卫·科茨.当代资本主义及其危机:21世纪积累的社会结构理论[M].童珊译.北京:中国社会科学出版社,2014.

[10]马克思恩格斯文集[M].第2卷.北京:人民出版社,2009.

[11]KrippnerGR.TheFinancializationoftheAmericanEconomy~J].Socio-EconomicReview,2005。3(2).

[12]马克思恩格斯文集[M].第8卷.北京:人民出版社,2009.

[13]威廉·拉佐尼克.只有利润,没有繁荣[EB/OL].哈佛商业评论网.

http://hbrchina.org/2014—09—11/2354.htm1.

[14]托马斯·I·帕利.金融化:涵义和影响[J].国外理论动态,2010,(8)

[l5]张云,刘骏民.从次贷危机透视虚拟经济命题的研究EJ].东岳论丛,2009,(1).

[16]杰克·拉斯姆斯,王姝.投机资本、金融危机以及正在形成的大衰退[J].马克思主义与现实,2009,(3).

[17]埃尔多干·巴基尔,艾尔·坎贝尔.新自由主义、利润率和积累率[J].国外理论动态,2011,(2).

[18]考斯达斯·拉帕维查斯.金融化了的资本主义:危机和金融掠夺[J].政治经济学评论,2009,(1).

[19]何秉孟.美国金融危机与国际金融垄断资本主义[J].中国社会科学,2010,(2).

[20]SweezyPMiTheTriumphofFinancialCapiml[J].MonthlyReview,1994,46(2).

[21]威廉·K·塔布,唐科.当代世界资本主义体系面临四大危机[J].国外理论动态,2009,(6).

[22]鲁保林.利润挤压和利润非挤压:理论与实证EJ].教学与研究,2013,(9).

[23]钱箭星.全球化时代发达国家劳资关系的演变及其新动向[J].社会主义研究,2009,(6).

[24]崔学东.金融危机是美国劳资关系的转折点吗?[J].教学与研究,2011,(1O).

[25]马克思恩格斯全集[M].第4卷.北京:人民出版社,1958.

[26]赵磊.当代资本主义危机与中国的改革发展[J].国外理论动态,2011,(12).

注释:

①详见鲁保林:《利润挤压和利润非挤压:理论与实证》,《教学与研究》,2013年第9期。

②详见鲁保林,赵磊:《美国经济利润率的长期趋势和短期波动:1966-2009),《当代经济研究》,2013年第6期。

③生产图式的设计受钱书法、周绍东(2011)启发。

④参见钱书法、周绍东:《新国际分工格局的结构性矛盾——马克思社会分工制度理论的解释》,《当代经济研究》,2011年第11期。

【察网www.cwzg.cn摘自《教学与研究》2018年第2期。】

「赞同、支持、鼓励!」

感谢您的支持!

您的打赏将用于网站日常维护费用及作者稿费。

我们会更加努力地创作来回馈您!

如考虑对我们进行捐赠,请点击这里

使用微信扫描二维码完成支付