王升 | 漫画《三毛流浪记》,照出了浪漫化民国时代者的虚伪

【本文为作者王升向察网的投稿】

民国时代过来的人,除了少数过去的权贵,没有人愿意回到那个时代。

特别是那些经历过民国时代饥荒的人,绝不愿民国时代重演,这也是街上真的找来一个经历过旧社会的老人家,基本上没几个人对蒋介石。国民党有好感的原因。

但是近些年,基于某些利益的原因,一些人开始对民国时代随意浪漫化,好像提到民国时代,就是上海的纸醉金迷、南京的小富即安,或者武汉的川流不息、天津的灯红酒绿以及广州的中西合璧。

但实际情况,真正的民国,除了有黄河决口、饥荒和瘟疫横行,也有死者无人收敛和生者双目空洞,更有权贵毫无怜悯之心的残忍搜刮,而这一切,其实都被老百姓看在眼里。

正是对现实的不满,基于强烈的社会责任下,着名画家张乐平先生开始了用画笔鞭挞社会的事业,并很快获得广泛认可。

其实,张乐平先生早在抗战前就开始了创作,那时候“三毛”还没有真正诞生,而只是雏形。抗战期间,张乐平先生笔下的“三毛”正式成型,这个头上三撮头发的小男孩,从刚一出现就深受大家的喜爱。

起初,“三毛”系列主要是以军旅生活作为主要内容,内容风趣诙谐,令人忍俊不禁,这就结成为了《三毛从军记》系列漫画。

《三毛从军记》中的“三毛”,主要是以一个聪明、机灵的“小英雄”形象出现,这对于当时抗战过程里国统区军民低落的士气起到了很好的鼓舞作用。

抗战胜利后,国民政府还都南京,但是不久,全国就陷入内战中,老百姓再次陷入水生火热。

也正是对于现实的不满,激起了张乐平先生的创作欲望,他开始将《三毛》系列拓展,增加了很多社会现实主义内容,批判残酷的世道。

真实在这个背景下,系列漫画《三毛流浪记》诞生了。

这部作品,是作者张乐平先生接着《三毛从军记》创作的,抗战胜利后,该作首先在《大公报》上连载,秒回的主要是1946-1948年国民党政府统治下的众生相、特别是底层人的生活。

正是《三毛流浪记》的面世,让“三毛”这个人物形象,在机灵、聪明和诙谐的基础上,更多了一层人文关怀,升华了主题,也正是《三毛流浪记》,让孩子们有一个视角理解旧社会的生活点滴。

张乐平在嘉兴创作《三毛流浪记》

青年张乐平(好帅啊有木有!)

对于那些把民国时代描写得过度浪漫的人,《三毛流浪记》可以说是一面照妖镜,照出他们的虚伪;而对于那些把民国时代理解得过度浪漫的人,《三毛流浪记》可以说是一个当头棒,让他们警醒和认识到问题。

下面,话不多说,先上图!

孤苦伶仃

这是《三毛流浪记》正是连载的第一篇,讲的是抗战结束后,三毛从部队退役,年幼的他举目无亲又无依无靠,内心痛苦不堪,看到动物们都有母亲照料,感到十分难过,他抱过一只小狗哭,却被母狗认为企图偷它的孩子而追逐,爬上树,看到雏鸟被哺育,再次触景生情。

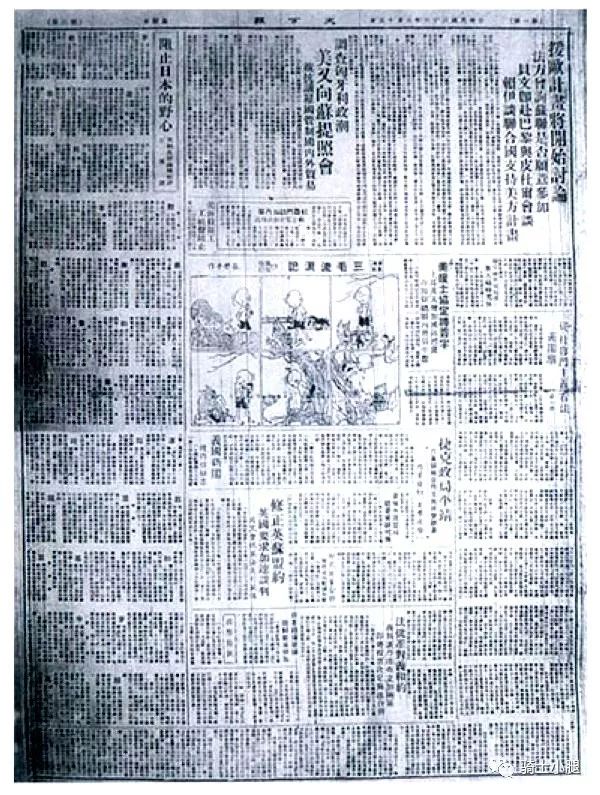

1947年6月15日版《大公报》,《三毛流浪记》正式开始连载(注意图中央的漫画,即为该作品)

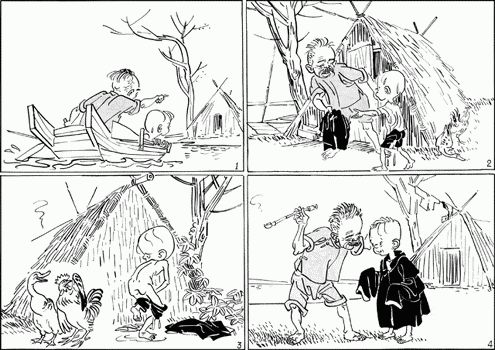

获得温暖

这是三毛第一次获得人间温暖。根据前面故事,三毛企图渡河谋生,但是在河中遇到了急流几乎丧命,幸而被一个路过的老渔民解救,老渔民带他去自己的茅屋,还把自己的旧衣服送给他,准备和三毛一同生活,让三毛在未来接过他的职业。

顺带一评,张乐平的漫画对人与动物刻画真的非常灵动,连鸡鸭都能画得如此生动活泼,说明张乐平老师的绘画功底极深、对心理和情景的把握极为老练。

意外收获

这段故事是三毛苦难人生中少有的温馨场面。

(当然也可能是为了后面的悲剧铺垫)

争渡行凶

国民党匪兵企图渡河,要求老渔民摆渡,可是对岸也有匪兵要求摆渡,老渔民无所适从(注意,两岸的匪兵在拉枪栓,说明已经准备杀死老渔民了),最后不耐烦的匪兵举枪射杀了老渔民,看到这一幕的三毛,流下了伤心的泪水(小时候看《三毛》,被这一幕被触动,哭得稀里哗啦)。

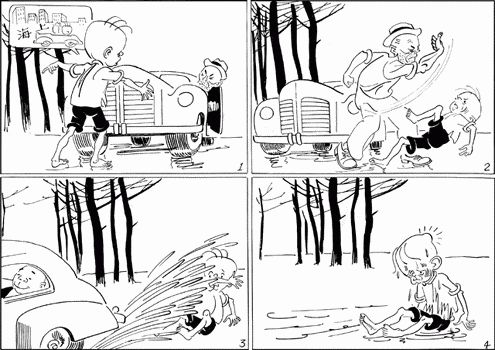

想去上海

这一段,写的是三毛听说觉得上海有不错的条件,在那里也许能谋到活路,他于是在路上拦车,企图搭便车前往上海,这当然遭到了司机和车里老板的拒绝,他们把三毛打倒在地,还嘲讽似得故意用后轮扬起脏水泼了三毛一身。

像不像在老百姓面前为富不仁的资本家?后面还有更狠心家伙的呢!

美梦幻灭

三毛听说上海就在前方,自己在上海肯定能吃饱穿暖,可是到了上海才发现“理想很丰满,现实很骨感”,由于内战,上海也面临着饥荒和贫困的压力,三毛刚进城,就看到国民党政府在上海出动军队戒严,镇压“反饥饿、反内战”游行运动。

妹的,说好的国民党政府“民主”、“自由”、“宪政”呢?怎么上军队去镇压要求活路的老百姓呢?收税的时候,你国民党在,怎么要求活路时,你国民党就动枪了呢?

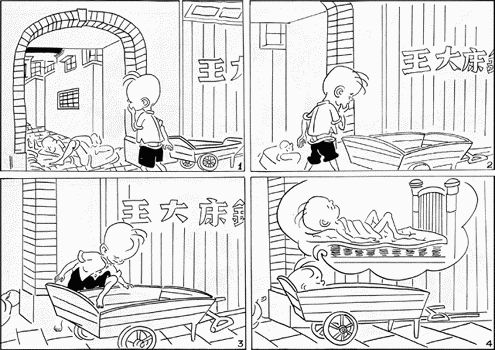

舒服的床

这一段虽然画得非常诙谐幽默,但是内容却非常辛酸:三毛看到别人睡满了街道,没有了自己睡觉的余地,无奈下只好躺进手推车,把手推车想象成舒服的床来度过漫漫长夜。

三毛所希望的只是一个安眠的地方,可这也是实现不了的,这里的无奈和辛酸,以“睡在手推车”的形式表现,更为深沉,增加了批判性。

威胁之下

那时,国民政府为了平抑底层人的饥饿压力,曾开设不少“救济”点,救济底层人,三毛发现这一点,设法去争取一点救济粮填补自己的碌碌饥肠,可是有一次他遇到了一个坏小子和他争,坏小子把他拉到自己“老大”那里,“老大”向他秀肌肉(其实也只剩几根排骨了)示威,害怕的三毛抛下食物就跑。

其实,这一段可能有人会有疑问:国民党时代,那些民间帮会、黑社会不是国民党的支持者之一吗,怎么混到要和一个可怜的小男孩抢饭吃了?其实还真不那么简单,这要结合当时的时代特点。因为抗战胜利后,国民党政府感到自己地位稳固,对于那些民间帮会、社团,国民政府采取的是抑制和打压的策略,就像蒋介石在抗战胜利后对说的:“今后对帮会的主要态度是取缔”,结合这段历史可以推断出,这个“老大”应该过去是旧上海的一个黑社会小头目,也曾有过不错的风光岁月,但是随着国民党政府的打压,他的日子也一天天不好过,没有活路的他,只好沦入社会底层,但是却又放不下心中的优越感和对过去日子的怀念,才会采取对三毛这种无依无靠的人“秀肌肉”的方式来“示威”,这是一种对旧上海帮会没落的生动描写,也是对那些旧时代的黑社会组织的一种揶揄和讽刺。

某种意义上,这个老大就和鲁迅笔下的“孔乙己”很像:明明已经穷得快要要饭,还拉不下脸,沉浸在过去的辉煌幻想中不能自拔,完全脱离实际,这也是一些人的悲哀。

穷途末路

就如这个标题,三毛真的已经穷途末路了,看到有人给狼狗喂食肉包子,三毛馋得不行,竟不顾自己“做人的尊严”(这个“尊严”恐怕早就被谋生的本能消耗殆尽了),主动把狗主人的链子栓到自己脖子上,想给那个人“当狗”,这段透出一股浓烈的辛酸。

三毛并不是真的就想当狗,可是没有了谋生的机会,他除了放下尊严,还能怎么办呢?就像旧社会的老百姓,为了谋生,也顾不上一切了。

好意恶报

这里可以看出,三毛虽然被生活折磨得顾不上尊严,但还没有完全丧失良知,他企图叫回钱包主人,但是对方却没发现,后来在三毛看的时候,他跑回来一把把钱包夺了回来。

这里本人的看法,是三毛在企图唤回钱包主人不成功时,也犹豫过,毕竟自己生路快断,这些钱对自己真的很重要,他可能在一刹那也犹豫过是否把这个钱包占为己有,但这时候钱包主人发现了,认为三毛偷了钱,于是粗暴地夺回钱包,把三毛踢翻在地。

减价竞卖

这一段也是以诙谐的手法表现痛苦的主题:贫困的老人因为养不起孩子,只好把孩子贱卖,而三毛看到这一切,觉得这似乎是自己的一个“活路”,于是,“聪明”的他写上了“我卖一万元”的牌子,企图和那两个孩子“竞争”,连卖孩子的老伯也吃了一惊。

筐中两个可爱的小孩子还不明白自己的命运会有什么变化,要注意的是,小女孩的价格比小男孩高,这是因为,那时候小女孩可以买来做童养媳(笔者的姥姥幼年时就被卖作童养媳,给一个财主家里的智障儿子当小老婆,后来日军入侵笔者老家时趁机从地主家跑出来),而小男孩就只能当仆人,“功能”有限,所以价格更低,这是旧社会的不幸,更是对旧社会的无声控诉。

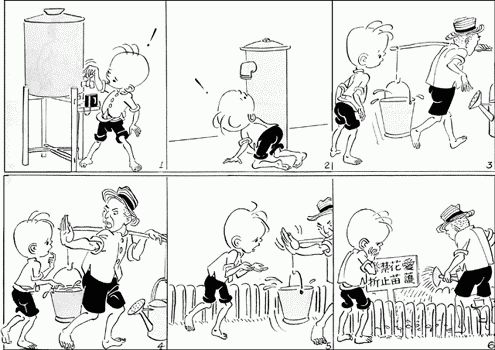

口渴难忍

这是直接的讽刺,三毛想找个地方喝水,可是连这个小小愿望也不能达到:到处都没有水,他想找园丁要一点水,也遭到了拒绝,看着园丁在花园中给草木浇水,以及旁边“爱护花苗”的牌子,三毛露出了无奈的表情。

这里需要注意的是,园丁是光着脚的,说明园丁恐怕也是个社会顶层的劳动者,他的做法其实严格来讲也没有错,因为把水给了三毛,自己就不能交差,哪怕一点也不可以,真要说这里谁有错,那也是一面挂出“爱护花苗”、注意给花苗浇水,一面却对民间疾苦充耳不闻、不给老百姓维生用的水的那些人的错。

一同回家

这是三毛第二次获得温暖:三毛救了一个看起来似乎是中产阶级家庭的孩子,得到了对方的感谢,得知三毛的处境后,对方决定收养三毛。

这里可以看出这对夫妇是一对好人,他们有同情心,也懂得感恩,这也是整个故事少有的温馨场面之一,不过显而易见,在旧社会,大多数孩子都没有这个机会。

校舍全景

这是三毛送那对夫妇的孩子上学的学校全景。

这是典型的民国时代私立小学校舍,图中既有认真上课的用功孩子,也有上课分神的顽皮孩子,既有学究似得男老师,也有打扮新潮的女老师;由于是住户改的校舍,所以生活区和教学区并不远,楼上的滴水要让楼下打伞对付,同样因为是住户改的校舍,整个建筑并非专业用于教学,所以出现了孩子坐在楼梯上听课的场面,图中可以看到,学校的条件其实并不好,例如校长的办公室长出了蜘蛛网、顶楼有老鼠肆虐,校长只能睡在阁楼,家人也只能在夹层中生活,旁边还要另外开辟一个空间用于学校办公,另外值得注意的是,顶楼有一个“操场”的牌子,也就是说,这个小学连个基本的操场都没有,只能在顶楼阳台的狭小空间开辟操场……

从这个办学条件,可以侧面看出,那对夫妇家的生活恐怕也并不是非常好,顶多是温饱往上一点。

情不自禁

这一段是是三毛在电影观看电影《苦儿流浪记》(由法国作家埃克多·马洛1878年创作的同名长篇小说改编)讲的是弃儿雷米的一系列流浪经历,这里触动了三毛,三毛大哭。

这里虽然看起来很诙谐,但其实也是从侧面描写三毛的苦难生活:三毛看到雷米的困苦经历,联想到自己,感到非常难过,而周围的人可能并没有三毛类似的经历(毕竟那时候能去电影院的人,多数都没有经历过三毛那样历尽苦难的人生),所以才会对三毛的反应感到奇怪。张乐平其实使用这种周围人的不解反衬三毛的痛苦。

顺带一提,里面提到的《苦儿流浪记》,就是这部小说改编的电影。

孺子可教

新的憧憬

看谁的好

这一段是男主人发现三毛天资聪颖,是个可造之材,决定悉心培养,他把三毛带去新开办的一个正规小学(不再是之前那个条件极差的私立小学),让他去上学,果不其然,三毛在学校里成绩表现突出。

这里似乎看到了三毛的人生希望,三毛这个人物也变得丰富多彩起来,不再仅仅是以苦难或者诙谐的经历来吸引人,张乐平先生开始将三毛塑造成一个有理想、有追求的好孩子,这其实也凸显一个主题:要是能够走正道谋生,谁愿意过那种苦日子呢?

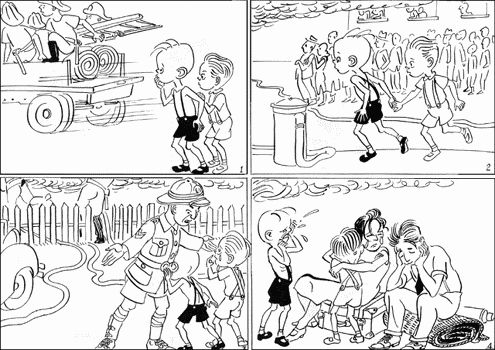

遭到火灾

三毛回家,发现家里遭到了火灾,一家人虽然没受什么伤,但是财产损失巨大,男主人和女主人伤心不已,三毛也被这种氛围感染而哭的不成样子,家里没有办法养育两个孩子,三毛只能和他们告别。

的确,如果一直是那么幸福的经历,《三毛流浪记》也许就变得苍白多了,张乐平是希望通过这个人物描绘一段现实,所以,张乐平“残酷地”设计了这一段,就像上一段,收养三毛的老渔民刚想把日子过得好一点,就遭到了匪兵的杀害,三毛刚想把生活过得好一点,收养他的人家就横遭变故。

最后主顾

重新流浪的三毛,听说卖报可以挣钱,于是他拿着身上仅有的积蓄,买了一堆报纸,想抢先贩售,但是和他一样想法的孩子还有很多,他根本轮不上,跑了一天,也没抢到几个顾客,他只好把那些报纸便宜处理给路边摆摊的小贩。

这一段没有什么很深刻难懂的地方,就是表现一个主题,谋生不易。

有备无患

后来,三毛发现擦皮鞋是个不错的生意,他决定干起擦皮鞋的行当,他用仅有的钱买了一批工具,置办齐了物品后就开业了,生意还不错,累一天的他收获颇丰,后来他用这些买了一件衬衫,从此不用光着身子了。

立足无地

擦皮鞋这个行当不好做,不仅要面对同行的挤兑,还要面对随时驱赶自己的警察。

断了生计

这里是政府派警察取缔摆摊设点活动,三毛的擦鞋摊遭到市政府的“清缴”而被没收,好不容易走上正轨的生活再次陷入无依无靠中。

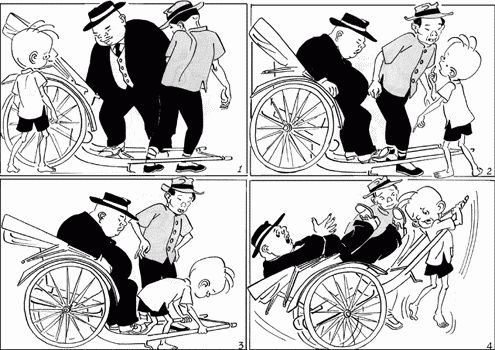

力不胜任

三毛听人讲,拉车可以挣钱,企图用拉车的方式来谋生,他求人让自己试一试,可是自己刚上就把客人吓一跳。

这里也可以看出,在旧社会生活的不易,当然,如果想了解旧社会车夫什么生活,大家可以看看老舍小说《骆驼祥子》。

御寒有术

这一段幽默诙谐中带着无声的讽刺,报纸上明明写着《穷人佳音御寒无忧,大批救济衣被抵埠》,实际情况是,这些救灾物资并没有落到三毛等穷人身上,纵然有大批救济衣被抵达上海,三毛还是只能盖报纸睡觉。

实际上这种事情在民国时代非常常见,国民政府的贪腐几乎是伴随着建立就一直在恶化,像这种救灾物资没有落到灾民身上的事情,简直是太常见了,笔者敢打包票,这批物资明天就会出现在国民政府某个官员家人倒卖的物资中,有人会发一笔财,多数人仍旧吃不饱穿不暖,国民党高官还是惬意地过着日子。

愤撕标语

三毛企图找救济点要点果腹的饭食,但是显然他预料错了,根本没有饭食留给他,他只好捡地上掉落的食物充饥,这又被人视为“小偷”而挨了大人一脚,看到墙上“儿童节是儿童的”标语,他气愤至极,一把撕下了标语。

其实这也是作者借着三毛之手无声控诉着旧社会:嘴上说“儿童节是儿童的”,可实际上还不是对那些以三毛为首的儿童们不管不顾?

求当学徙

分派工作

三毛发现印刷店在招工,他想去当学徒工,于是找到老板提出诉求,老板当然同意,就在三毛准备上工前,他看到店里先期来到、比自己大一点的学徒工全身脏得一塌糊涂,还在帮老板带孩子。

三毛准备上工,可是老板和老板娘要他先给自己干私活。

这里写的是旧社会一些学徒工的生活,过去,给雇主干私活几乎是学徒工的“必修”,这类工作繁杂、辛苦,而且容易受气,显然,三毛也是如此。

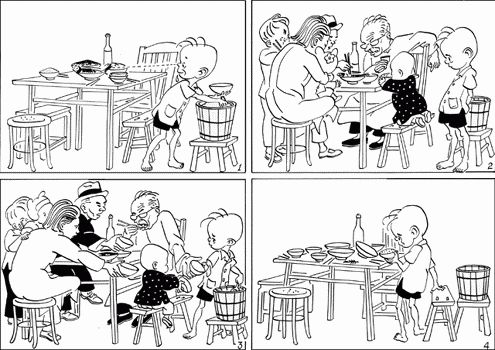

残羹剩饭

三毛看到桌上的丰盛饭菜,感到非常动心,他想吃,可是老板不让他上桌,只能伺候大家,等到大家吃完了,他才能吃点剩饭。

这里生动描写了过去学徒工的处境:就连先到的人地位也比你高,从座次顺序,可以看出,就连那个先期到来的学徒工也有份,三毛显然是所有人中地位最低下的,待遇也是最低的,只能在大家离去后吃一点残羹冷炙。

不能安睡

三毛的学徒工生活,就连睡觉也不轻松:不仅只有茅草盖,自己也只有楼梯隔间的空位,睡觉前不仅要面临主任上下的脚步声,还要和隔间里的老鼠抢位子,更别提睡觉的地方旁边就摆着尿桶和便桶,想象一下那个恶心的气味吧!

劳而无功

三毛想替主人家买点东西,可是他渐渐发现市场上没有了供应,他准备离去时,发现楼上丢下来一根骨头,原来楼上正在欢宴。

这里其实是描写这么一段历史,在1948年左右的上海,由于内战和饥荒,上海的米面和食物比较紧张,更麻烦的是,奸商看到了“机会”于是串通起来、哄抬物价,三毛就是面临着这么一个状态。本人想起一首诗“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,这就是旧社会生动写照。

今天先写到这里,后面再继续分享。

【本文原标题《漫画<三毛流浪记>里展示的民国时代生活图景(1)——写给某些把民国时代“浪漫化”的人》】

「赞同、支持、鼓励!」

感谢您的支持!

您的打赏将用于网站日常维护费用及作者稿费。

我们会更加努力地创作来回馈您!

如考虑对我们进行捐赠,请点击这里

使用微信扫描二维码完成支付

原标题:王升:漫画《三毛流浪记》里展示的民国时代生活图景(1)——写给某些把民国时代“浪漫化”的人