美俄竞相发力,北极冷战再启?

“冰冷的北冰洋水面下,数艘潜艇潜伏待命,突然间,十余枚导弹冲破水面,腾空而起,向目标飞去……”冷战时期,西方媒体曾无数次想象和描绘过苏联潜艇部队从北冰洋发动导弹打击的情景。

近日,一则俄罗斯军事演习的消息,使“北冰洋导弹齐射”这一场景有了出现的可能。据俄罗斯媒体披露,俄正计划在北极地区进行25年来最大规模的导弹发射试验,俄罗斯两艘新型“北风之神”级核潜艇将同时发射16枚远程核导弹,演习目的是检验俄罗斯潜艇的战斗力。

与此同时,3月初,北极地区的另一个“大玩家”美国在北极地区进行为期5周的潜艇演习。美军和北约部队还在挪威进行一场名为“寒冷反应”的军演,来自14个国家的1.5万兵力投入其中。“这些演习凸显北极成为关切之地,随着北极冰盖消融,这一地区可能成为美俄竞争的新闪点。”美国《星条旗报》如是报道。

“美国在北极加强军备,美俄冷战变得更‘冰’了”,美国《赫芬顿邮报》以此为题称,美俄等大国争夺北极地区控制权,为此不惜把自己武装到牙齿。

俄罗斯——

钟情北极数百年

长期以来,俄罗斯对北极就“情有独钟”。1728年,在彼得大帝的要求下,服役于俄罗斯海军的维塔斯·白令成为第一个穿越亚洲与北美洲之间海峡的人,这个海峡也因此被命名为“白令海峡”。1732年,第三次北极大科考成功绘制出了俄罗斯在北极地区的领土地图。此后近200年时间里,俄罗斯民间及官方再未停止过对北极的探索。

1920年3月,当时的苏联成立“北方研究及贸易考察队”,后来又改组为“全联盟北极研究院”,开始向北极派出科考队。1926年4月15日,苏联宣称东经32度04分35秒到西经168度49分30秒之间的所有北极陆地都属于苏联。进入新世纪,俄罗斯对北极再度展现出极大的兴趣。目前,俄罗斯在北极的科考站已有30余座。2003年,俄罗斯议员阿图尔·奇林加洛夫在北极圈内对天鸣枪,高喊:“这是我们的北极,这是俄罗斯的北极,俄罗斯的旗帜应当飘扬在这里。”2007年8月2日,俄罗斯科考队员从北极点下潜至4000多米深的北冰洋底,并在洋底插上了一面钛合金制造的俄罗斯国旗。

俄罗斯不断在北极进行地理探索的同时,也没有停止在北极地区部署军事力量的努力。冷战时期,寒冷的北极地区就成为核武器试验的“练兵场”,苏联太平洋舰队的主要基地都部署在北极圈附近。冷战后,俄罗斯经济衰退,苏联时期的北极军事基地一度被废弃。近年来,美国及其盟国、准盟国从东部和西部对俄罗斯形成战略压力,强度达到冷战以来最高峰。向北突围威胁美国本土,成为俄罗斯比较可行的一个战略选择,北极的重要地位再次凸显。

2008年,俄罗斯在北极冰面下试射洲际导弹。2009年,俄罗斯发布的《2020年前俄罗斯联邦国家安全战略》将扞卫北极主权作为重点内容之一。俄2014年底通过的新版军事学说中,首次出现了保证俄罗斯在北极地区国家利益的条款。同年12月1日,俄罗斯北极战略司令部正式在北极开始运转。这一司令部主要管辖俄罗斯在北极地区部署的所有部队,涉及俄军各个兵种,相当于俄罗斯除现有的中东西南四大军区之外的第五军区。据报道,俄北极战略司令部组建有两支针对北极地貌特点的陆上作战部队,一支部队部署于摩尔曼斯克州的阿拉库尔季居民点,另一支部署于亚马尔-涅涅茨自治区。

与俄军指挥体制调整相适应的是,俄罗斯近年不断加强其在北极的军事力量部署,恢复了苏联时期在新西伯利亚岛的军事基地和北极的其他哨所,逐步修复军用机场等基础设施,部署“北风之神”级核潜艇及防空武器,不断在北极地区组织大型军事演习。2015年底,俄国防部副部长布尔加科夫透露,俄罗斯当年在北极地区有437处军事基础设施项目竣工。按计划,俄将于2018年前向北极地区派遣常驻部队。

美国——

联合多国争夺北极

19世纪中叶,美国国务卿威廉·西华德以720万美元从俄罗斯手中买下阿拉斯加时,很多美国人都指责西华德愚蠢,可是西华德说:“现在我把它买下来,也许多少年以后,我们的子孙因为买到这块地,而得到好处。”西华德的远见在一百多年后得到证实。阿拉斯加除了拥有丰富矿产外,还让美国拥有了染指北极的重要跳板。

二战后,科学技术的飞速发展,北冰洋不再是人类不可逾越的禁区。冷战爆发后,寒冷的北冰洋地区成了美俄“必争之地”。与俄罗斯一样,美国也是最早参与北极争夺的国家之一,早在1941年,美国空军就在格陵兰岛建立了空军基地。由于北极是美苏之间距离最短的地区,这里一度成为全球洲际导弹部署最密集的地区。水面之下,1958年8月,美国核潜艇“鹦鹉螺”号首次穿越北极地区的冰层;1959年3月17日,美国“鳐鱼”号核潜艇第一次在北极点破冰上浮,掀开了两国潜艇在冰冷的北冰洋激烈暗战的序幕。美国曾花费巨资在北极建起一个规模惊人的早期预警系统,以监控从阿拉斯加横跨加拿大到格陵兰的整个天空,旨在防止来自苏联的核攻击。

随着冷战的结束,北极在美国战略规划中的地位明显下降。尽管美国先后于1994年、2009年发布《美国北极政策》等文件,但比起俄罗斯、加拿大等国家,美国对北极事务的重视程度和资源投入都“保持一种低姿态”。

2013年是美国政府实施北极战略力度最大的一年。当年5月初,奥巴马政府颁布了《北极地区国家战略》;5月21日,美国海岸警卫队发布了《海岸警卫队北极战略》;11月22日,美国国防部又颁布了《国防部北极战略》。这一系列北极战略计划的出台,表明奥巴马政府在其第二任期内开始“向北看”战略,把更多的精力和资源投入到北极这个寒冷而又充满希望的“新边疆”。

美国潜艇部队司令托法洛说:“北极环境在国防中发挥关键作用,有着上千英里北极海岸线的美国在这一地区具有强烈的安全和国土防御利益。”军事实力是美国插手北极事务和实现战略利益的重要抓手,在新战略的指引下,美国计划进一步增强投入以弥补所谓的“能力差距”。自2007年俄罗斯插旗事件以来,美国正有步骤地增强其在北极的军事行动能力,包括试验新装备、加强人才储备及情报搜集工作等。2016年,美国总统奥巴马推动国会拨款支持破冰船领域的“关键投资”——投入30亿美元建造3艘新船。与俄罗斯大刀阔斧加大在北极军事投入不同的是,美国主要采取加强与加拿大、挪威等北极周边国家的协调与合作,共同对抗来自俄罗斯的压力。近年来,美国在北极地区参与的军事演习频度和规模不断提升,包括联合加拿大、挪威及其他北约国家共同开展的“联合勇士”“冰点”“寒冷反应”等演习。

多国——

军事竞争日趋激烈

从地缘上看,北极地区涉及美国、加拿大、丹麦和挪威等国,谁控制了北极就意味着谁占据了“北方制高点”。随着全球气候变暖,科学家预言,在未来10年或者20年内,北极冰川将逐步融化,北极丰富的能源和便利的航道越来越具“实际利用价值”,一个基本上没有冰川的北冰洋将极大影响和改变亚欧大陆与北美大陆之间的地缘政治关系。

2013年,奥巴马在宣布美国《北极地区国家战略》时,曾经称这块区域是“和平,稳定,没有冲突”的地方。由于缺乏相关国际法、没有严格意义上的国际协调机制,环北极国家纷纷加强在北极的军事部署,北极地区长久以来形成的稳定正在改变。北极周边的美国、加拿大、瑞典、丹麦、芬兰、冰岛、挪威、俄罗斯8国对北极虎视眈眈,相继宣布对邻近北极地区拥有主权,竞争向军事层面展开。对此,俄罗斯《共青团真理报》甚至推测,“第三次世界大战有可能在北极开始”。

加拿大军队自2001年就开始对北极地区进行巡视,并在北极地区建立了两个军事基地。2007年,加拿大宣布组建一支北极陆军兵团,以保卫加拿大在北极地区的领海与岛屿主权。丹麦于2009年宣布组建北极联合指挥部,在格陵兰岛建立“图拉”空军基地,组建北极快速反应部队。挪威紧随其后,将军事指挥部大本营移到北极圈,并从美国采购F-35战机以加强在北极的军事部署。另外,丹麦、挪威和瑞典3国还准备组建由3国海军、空军组成的联合快速反应部队,以监视和威慑各国在北极地区的活动。丹麦、挪威、英国、芬兰、瑞典等北约国家每年都举行代号“忠实之箭”的演习,为介入北极冲突做好准备,英国甚至派出携带核武器的航母参加演习。

可以想象,随着北极战略地位的进一步凸显,未来各国对北极的争夺也必将愈演愈烈,局面也会愈发复杂。不断“发热”的北冰洋,将成为影响未来世界格局走向的又一角力场。

参考阅读一:

换个角度看北极

王卫华 王巍涛

2000多年前,古希腊的毕达哥拉斯学派成员将苹果横着切开,一个“美丽而诡异”的完美五角星在切口出现,他们陶醉于这个五角星,将其视为打破常规进行思考的象征。改变观察角度,即使人们熟悉的地方,也会有惊喜出现——比如地图、比如北极。

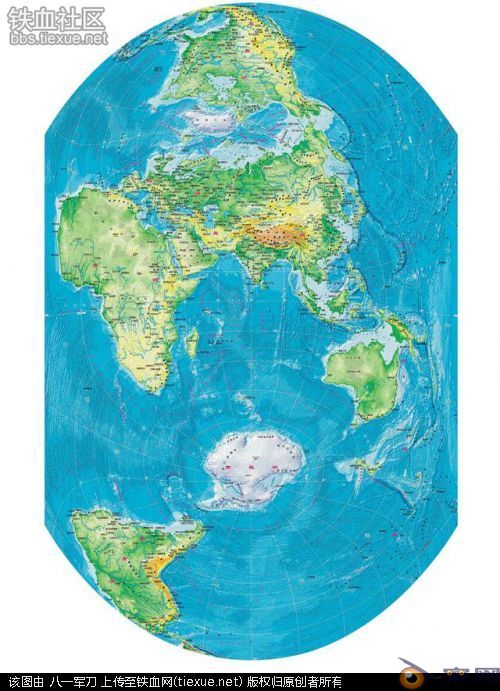

2014年,一幅竖版世界地图发行上市,以崭新的视角向人们展示了另一个角度的世界。在传统的横版世界地图上,北冰洋在地图最上侧被变形为一条漫长的蓝色海岸线,漂浮在世界最北端。与此形成鲜明对比的是,在北半球视角的竖版世界地图上,北冰洋将美洲大陆、亚欧大陆和格陵兰岛紧密连接,成了北美、欧洲和亚洲的中心,变成了一片被大陆环绕的“地中海”。以北极点为核心,欧洲各国、俄罗斯、加拿大、美国的“视觉距离感”被大大拉近。

《管子·地图篇》中就写道:“凡兵主者,必先审知地图。”就是说,凡领兵作战的统帅,必须首先审阅地图。中国近代海防巨着魏源的《筹海图编》和洪应封的《沿海图志》中都指出:“不按图籍不能知厄塞,不审形势不可施经略。”即使在现代高技术条件下,分析研究地图也是指挥官决策前的首要工作。在短短40天的海湾战争中,美军就印制了1亿多张地图。

独特的地理位置和自然环境,使北冰洋成为人类最后激烈角逐的大洋。换个角度看北极,感触更加深刻。北冰洋坚冰融化,不仅使北极丰富的资源开发成为可能,而且能够开辟一条连接东北亚与欧洲、北美的便捷通道,成为“北极黄金航道”和“新海上丝绸之路”,使航程比传统航线缩短高达6400公里。2013年,中国货轮“永盛号”首航北极线路并到达荷兰鹿特丹港,比通过苏伊士运河的传统航线缩短9天航程。

中国是个海洋大国,北冰洋之于中国有着重大的经济、科学、战略利益。竖版世界地图鲜明标示了被称为“北极科考圣地”的斯瓦尔巴群岛及其所属称之为“科学家联合国”的西斯匹次卑尔根岛,有其特殊意义。目前,北极地区唯一的具有国际性、政府间的非军事条约《关于西斯匹次卑尔根群岛条约》,使斯瓦尔巴群岛成为北极地区唯一的非军事区。各缔约国的公民可以自由进入,在遵守挪威法律的范围内从事正当的生产、商业活动和科学考察等活动。

地图是反映某一区域地理环境特征、事物空间分布以及表达地球上各种联系的一种图形语言,极大影响着人们观察世界的视角和观念。随着全球化深入发展,人类进入“地球仪时代”,中国与世界联系的深度和广度前所未有。换个角度,也许我们能看到北极更加真实、独特而美丽的风景。

参考阅读二:

竖版地图背后:补救了中国对美军事布局致命失误

联合作战司令部

在《竖版世界地图》公开发行之前,其实这份地图已经在多个单位作为科研用图内部使用。中国开发北斗卫星系统时,采用的就是这份地图,才避免了可能存在的失误。

美国在中国的什么方向?东边?错,是北边。

中国和美国之间隔着什么洋?太平洋?错,是北冰洋。

这是中科院测量与地球物理研究所研究员郝晓光给出的新答案,而且这个答案被中国军方认可了。

这两个长久以来存在于中国人印象当中的常识误区,在很大程度上与国内长期使用的地图有关。国内发布的世界地图都是横版的,这样看起来从中国飞往美国确实需要跨越太平洋。事实上,一些参与军工科研的专家都有这样的误区。

郝晓光破除这个误区的方式,说起来很简单:画一个竖版的世界地图。近日,湖南地图出版社出版了郝所主编的《竖版世界地图》。

郝晓光告诉记者,在《竖版世界地图》公开发行之前,其实这份地图已经在多个单位作为国防科研用图内部使用。中国军方开发北斗卫星系统时,采用的就是这份地图,才避免了可能存在的失误:一旦有来自美国方向的导弹来袭,挂在太平洋上空的卫星,肯定要比挂在北极附近的卫星更晚看到。

与这次《竖版世界地图》同时出版的,还有《竖版中国地图》。因为后者第一次在地图上将中国的南海完整呈现,而不是像过去那样在左下角画出小框来介绍南海,所以《竖版中国地图》吸引了更多的舆论关注。

但其实郝晓光将世界地图竖起来的举动,承载着更为微妙的情绪。

《竖版世界地图》改变国家计划

“这明显有问题”。

2006年10月,在一次测绘行业的学术年会现场,一名发言的专家正在台上介绍北斗卫星系统的布局方案。北斗卫星系统是中国开发的类似于GPS的全球定位系统,军事意义重大。

郝晓光向记者回忆道,当时这位专家说,由于卫星发射和运行成本问题,北斗二号优先选择覆盖“中国及周边地区”太平洋被重点考虑,卫星覆盖范围也将越过中国国界向东延伸达5000千米,因为这关系到“中美军事较量”。而向北延伸覆盖,只涉及覆盖到中国版图的最北端。

郝晓光当时急了,也顾不上专家的面子,站起来就予以反驳。一下子,全场鸦雀无声。

这次会议聚集了200多位领域内的专家,郝晓光被安排在第四个发言。在等待发言的一个小时里,他临时修改PPT,将演讲内容改为《<北半球版世界地图>的军事意义》。“方案严重忽略了北冰洋的重要性”,郝晓光在专家报告后第一个提问,“美国在中国的北面,而不是东面”。

在郝晓光看来,北斗二代覆盖范围的决策主要依据传统横版世界地图展现的中美地理位置。在横版地图上,中美两国位于太平洋两岸,连接两国的最短线路要跨越太平洋。事实上,两国之间的最短线路要横穿北极。

所以郝的建议是,北斗系统应该向北覆盖面积更大的信号,而不是将更多的卫星挂在太平洋上空。在传统的横版地图上,由于北半球被拉成一条长长的细线,北极地区被切断,那条最短的线无法在地图上呈现。

与横版地图以经线切割地球的方式不同,郝晓光编制的《北半球版世界地图》以北纬15度为切线,投影到平面上的北冰洋被完整保留。从地图上看,原本是世界边缘的北冰洋成为被欧、美洲国家包围的“地中海”。

一张地图补救了中国对美军事布局的致命失误(资料图)

本着距离最近原则,这条线路很可能被用做战时的导弹飞行路线。郝晓光在论文中提到,北斗二代是为了战时当美国GPS系统对我国失效时用于我军战略武器的导航,所以北斗二代覆盖范围向北扩展,关系到国家安全。

2013年4月,在郝晓光第一次对北斗二号方案提出建议七年后,他收到一份有关部门出具的应用证明:“……以独特的视角,准确表达了中国与世界的地理关系。其作者据此提出了我国二代卫星导航系统覆盖范围设计的‘北扩问题’……为我国二代卫星导航系统研制建设提供了重要参考意见。随后,在上级主管部门组织下,我部已根据该意见在我国二代卫星导航系统覆盖范围设计中实现了‘向北扩展’。特此证明”。

地图背后的北极博弈

建议是采纳了,不过图还是没有出版。话说回来,图没有出,但是有关部门早就开始使用内部印刷郝晓光主编的竖版地图了。

郝晓光告诉记者,制作地图本身并没有多少人参与,也没有任何科研立项,前后制作了两年时间(2000年至2002年),然后就是一趟一趟地跑北京去“推销”。按照郝的说法,他十余年跑了500多次北京,最紧凑的一次,一天跑了两趟。领导想听郝晓光做报告,他就马上买飞机票过去,汇报结束回到武汉的飞机刚落地,其他领导也想听,他就再飞一次。

于是许多关系重大的科研参与,是这些个人化的疯狂“推销”换来的。

其中的“推销”对象就有原南极科考船“雪龙号”船长袁绍宏。2004年,中国第21次南极科考远洋航行首次将竖版地图作为指示图,袁绍宏把竖版世界地图带到南极。1997年,郝晓光参与中国第13次南极科考,与当时同在南极的袁绍宏认识。

竖版地图将原本无法表达的南极科考航线变得清晰,横版世界地图是以某条经线来剖开的,所以横版地图上的南北两极在图上都已变形,地图中的南极中山站、长城站被拉伸变形,原本环南极航行的航线变成8字。而在《竖版世界地图》上,雪龙号经过的关键港口沿航线直观分布。

随后,国家海洋局基地考察办公室将它作为内部用图,印刷了2000份。2006年《竖版世界地图》还被国防科工委采用,作为军事用图。

由于全世界三分之二的陆地和五分之四的国家都位于北半球,这张地图特别适合展现国际航线。今年3月24日《中国海洋报》在展现马航失联客机搜索航线示意图时,就使用了郝晓光绘制的《竖版中国地图》。

另一个例子是,国航开通北京直飞纽约的北极航线时,因为途经北冰洋的航线在传统世界地图上无法正确画出,而在郝晓光的世界地图上,可以直观地用直线标出。所有有关部门也采用了郝晓光的地图。据测算,经太平洋航线是1.9万公里;而经北冰洋,仅1.1万公里。航程相差8000公里。

也有主动提出使用需求的机构,比如一家外国智库。2010年,瑞典斯德哥尔摩国际和平研究院在撰写《中国北极战略评估》,这家全球智库在报告中使用郝晓光编制的地图,来展现北极航道与中国的地理关系。为了获得地图的使用授权,他们主动联系了郝晓光。

这也是国际形势出现变化的一个缩影。近年来各国争夺北极的动作越来越大。除了军事地位,北极还拥有全世界30%的天然气、19%的石油和9%的优质煤。而且,北极航道的开发将带动许多国际航线的变化。

外国智库也十分想了解中国对北极圈的关注。事实上,2013年,中国被批准为北极理事会正式观察员国,在北极的存在感也确实越来越强。

地图出版的“小动作”

虽然,《竖版世界地图》在设计完成的十几年里已经被广泛使用,但直到今年4月才正式出版。

2013年7月,当湖南地图出版社编辑部主任佘世健打电话给郝晓光,说要出版他的《竖版世界地图》时,郝晓光还是一点儿也不信,“地方出版社能出得了吗?敢出吗?”郝晓光在电话中反问。为了说服郝晓光,佘世健还举了出版社之前的一例。2008年时,湖南地图出版社编制了《中国海洋国土知识地图集》,虽然这本书一再被国家测绘地理信息局和外交部反复审阅,一度搁置,但最终还是在两年后出版。

郝晓光决定试试看。他和佘世健商量采取“迂回”战术,先将《竖版世界地图》以不涉及行政区划(如国界等)问题的地势图形式报批,等《竖版世界地势图》公开出版后,再争取《竖版世界地图》的发行。

这时发生了一件大事:三沙市成立之后,中国官方在2013年推出了竖版《中华人民共和国全图》,首次将南海诸岛同比例展示出来,全景展示了中国的陆海疆域。为了配合《竖版中国地图》的出版,2013年9月(原定于2014年1月出版),《竖版世界地势图》得以出版。郝晓光感慨道:“我们是搭了三沙市成立这辆顺风车,否则很难出来。”

中国国家地理杂志社执行总编单之蔷曾在《中国国家地理》刊文表示,一直以来,中国地图都是横版的,很容易让人有一种“中国版图的东西距离更长”的错觉。单之蔷写道:“产生错觉的原因是,在横版中国地图上,南海诸岛蜷缩于右下角的小方格里,作为附图出现,比例尺只有主图的二分之一。”他认为,三沙市的成立让不少人看到了《横版中国地图》的误导作用和局限性,把一个地级市单独放在地图一角,多少是一种“歧视”。三沙市成立半年后,《竖版中国地图》终由官方出版。“从横到竖,南海诸岛终于走出小方块,与大陆连在了一起。”

「赞同、支持、鼓励!」

感谢您的支持!

您的打赏将用于网站日常维护费用及作者稿费。

我们会更加努力地创作来回馈您!

如考虑对我们进行捐赠,请点击这里

使用微信扫描二维码完成支付