韩毓海:延安窑洞出真理,出新中国,出习近平时代

韩毓海:延安窑洞出真理,出新中国,出习近平时代

来源:中国青年网 作者:韩毓海

中国青年网编者按:5月17日,哲学社会科学工作座谈会在北京举行,会上提出,要结合中国特色社会主义伟大实践,加快构建中国特色哲学社会科学。中国青年网【学习者】栏目今日推出独家专访,北京大学中文系教授、博士生导师韩毓海解读哲学社会科学如何发挥重要作用,如何用马克思主义解决中国问题。

【学习者】韩毓海:不负时代不负青春不负君

中国青年网北京5月25日电(记者 吴楚 见习记者 黄昂瑾 岳巍)5月17日,一场重要的会议在京举行。哲学社会科学工作座谈会,是继全国宣传思想工作会议、文艺工作座谈会、新闻舆论工作座谈会、网络安全和信息化工作座谈会之后,又一场聚焦思想文化和意识形态的会议。

“这次哲学社科座谈会是一次极其重要的会,关乎我们在新的历史条件下如何学习、如何改造我们的学习,可以说研究的是大本大原、大是大非的问题。”5月21日下午,中国青年网记者在北京大学人文学苑见到韩毓海时,他刚结束一场学习分享会,但并未见一丝疲态。“我们中国共产党是一个思想政党,社会科学的思想真理性是中国共产党区别于其他政党的根本。”提及几天前参会的情景,他很振奋:“习总书记讲了近两个小时,深邃的思想、广阔的历史视野,深深地打动了大家。他提出了根本性的问题,也清楚地回答了这些问题。”

韩毓海是北京大学中文系教授、博士生导师,他所着《五百年来谁着史:1500年以来的中国与世界》《一篇读罢头飞雪:重读马克思》等书均是“叫好又叫座”——既获得“国家文津图书奖”“2014年度中国好书奖”等殊荣,又在全国各大图书畅销排行榜中名列前茅。

“当代中国正经历着我国历史上最为广泛而深刻的社会变革,也正在进行着人类历史上最为宏大而独特的实践创新。”哲学社会科学座谈会上,习近平如是说。这是一个怎样的时代?韩毓海认为,中国从1840年以来,面对的是数千年未有之大变局,遇到的是人类历史上从来没有过的局面。毛泽东同志的《实践论》和《矛盾论》昭示着:我们的实践是没有模版的,我们面对的矛盾是空前复杂多元的,要理解这个时代,正如习主席所指出的那样:必须把握“大历史”“大逻辑”“大趋势”。他说:“170多年以来,中国人民的实践在人类历史上是前所未有的,我们如果把这人类1/5实践的大逻辑把握好、把其中的规律研究好了,这就是对人类的最大贡献,而这就需要我们贯通马克思主义、中国传统文化的优秀成分和西方社会科学的遗产,在学习中攀登马克思主义哲学的高度,并具备宽阔的历史视野,这是中国社会科学发展的基础。”

多年来,韩毓海以中文系教授开设马克思着作精读课、中国传统治理文献导读课而在北大学生中广受好评。今天的他一如既往犀利敢言,明确指出当前社会科学领域存在“将马克思主义、中国治理经验、西方社会科学人为割裂”的问题,他也针砭社科研究领域评价体系存在弊端,“马克思主义研究功力不足,对中国治理经验缺乏系统总结,对西方社会科学传统理解简单化、教条化,在看到我们取得的成就的同时,也应该看到,许多课题研究缺乏问题导向,离时代的要求和人民的要求有比较大的距离,甚至一度出现了文化领导权失落的危险”。

在两个多小时的专访中,韩毓海围绕“我们所处怎样的时代?”“哲学社会科学如何发挥重要作用?”“如何让更多的青年人接受和信仰马克思主义?”“共产主义是不是人类的共同出路?”等问题抽丝剥茧拂尘见金。

韩毓海接受中国青年网记者专访

以下是采访实录:

中国青年网:在哲学社会科学座谈会上,习总书记说“我们不能辜负了这个时代”,在您看来,何为总书记所说的“这个时代”?

韩毓海:习总书记在这一次座谈会以及此前的几次座谈会上,都提到一个重要的观点,那就是“大历史”“大逻辑”,这次他加了一个“大趋势”。中国从1840年以来,面对着数千年未有之大变局,进行着人类历史上最为宏大而独特的实践创新。要理解这个时代,必须把握“大历史”“大逻辑”“大趋势”。170多年以来,中国人民的实践在人类历史上是前所未有的,我们如果把这人类1/5实践的大逻辑把握好、把其中的规律研究好了,这就是对人类的最大贡献,而这就需要我们贯通马克思主义、中国传统文化的优秀成分和西方社会科学的遗产,在学习中攀登马克思主义哲学的高度,并具备宽阔的历史视野,这是中国社会科学发展的基础。

习总书记深刻指出,我们今天的社会科学需要把握三种基本资源,第一个是马克思主义、特别是马克思主义中国化的成果,第二个是中华民族优秀的文化遗产,第三个是国外社会科学的资源。这三个部分的彼此互动,就构成所谓的“大历史”。而将这三种资源融会贯通,则是对今天的社会科学工作者提出了崭新的要求。

中国青年网:哲学社科这个会议不是一个孤立的会,在这个会之前先后召开了文艺工作座谈会、新闻舆论工作座谈会和网信工作座谈会,还有之前的全国宣传思想工作会议,这在我们看来是一系列的会议,您觉得这么高频次地召开关于宣传思想、关于意识形态的会议,背后有什么样的深意吗?

韩毓海:我们中国共产党是一个思想政党,善于把握人类历史发展的规律、社会科学的思想真理性,这是中国共产党区别于其他政党的根本。这些年以来,我们的物质生产发展很快,人民的生活水平有不同程度的提高,可是我们一项极为重要的工作——我们叫“软实力”也好,或者像葛兰西所说的叫“文化领导权”也好——总之,对于中国和人类历史的理解、世界形势的理解、对于中国形势的理解、对于我们自己实践的理解,总之精神世界这一部分,遇到了新的问题,面临着新的挑战。以至于出现了极少数人用所谓“伪学术”、“伪社会科学”来怀疑、否定马克思主义、中华文明的优秀遗产,同时以道听途说的方式,割裂和歪曲人类社会科学资源的不良倾向,如果不加以讨论、研究,最后可能发展到影响我们前进脚步的那样一种情况。

在这样的状况下,全党和全国的社会科学工作者必须对这些问题做出回答,这个回答我觉得是两个方面:一个方面是我们要有比较深沉的思想或者是哲学的根底,我们要对大本大原问题、大是大非问题有一个基本的共识,同时我们要对历史发展的大趋势和大逻辑有一个基本的判断。中国是一个什么样的国家?美国和西方国家立国的基础是什么?我们制度基本的不同在哪儿?这些问题是根本问题、大是大非问题,这些问题都需要社会科学做出明确的回答。

因此,中央召开了一系列的会议,面对新的情况,沟通思想、凝聚共识、谋划未来。我们这个共识是建立在科学的基础上,是建立在深刻的思想基础上,是建立在对人类历史的总体把握的基础上,不是随便说的一种猜测、一种舆论,而是向世界庄重宣告:我们正在创造面向21世纪的马克思主义,我们正在创造中国的哲学社会科学体系。我们的事业是正义的,正义的事业,是世界上任何力量也摧不垮的。

中国青年网:习总书记强调要坚持马克思主义在我国哲学社会科学领域的指导地位,您认为马克思主义能解决中国社会的最大问题是什么?

韩毓海:马克思主义把全部人类活动理解为物质生产、社会再生产和意识形态的生产,马克思主义是科学,更以人类解放为基调,人类历史上,还没有哪一种学说,像马克思主义那样,自诞生以来,引发了人类历史如此深刻的变革。在与中国传统文明的优秀成分相结合,与中国实践相结合的过程中,马克思主义在解决中国问题的过程中实现了中国化。

中国虽然有诸子百家,但大体分为两大学派,一派讲富强、立功;一派讲王道、立德。魏源说过,“自古有不王道之富强,无不富强之王道。”马克思主义学说,在追求社会公平正义和人类解放的基础上,既指明了追求富强之道,也把寻求富强与寻求人类解放和公平正义紧密地结合起来。用中国的话讲,就是把“王道”和“富强”结合在一起。我想,这就是马克思主义在社会科学历史当中的基础作用。

与亚当·斯密强调商业组织的作用不同,与凯恩斯强调政府开支在稳定经济中的作用不同,马克思主义经济学的一个鲜明特征,就在于强调劳动者组织和组织起来的劳动者在经济发展中的作用。发展依靠人民,发展成果由人民共享,我们社会科学的根本方向是为人民服务,这一马克思主义基本原则,是指导我们的理论基础。

马克思虽然过世很多年了,但他的理论并不过时,仍能解释和指导今天的社会生活实践。马克思反对的是资本主义,即少数资本家垄断金融和投资的情况,而不是资本,马克思主张资本为劳动者服务,为实体经济服务。《共产党宣言》说:“因此,把资本变为公共的、属于社会全体成员的财产,这并不是把个人财产变为社会财产。这里所改变的只是财产的社会性质。它将失掉它的阶级性质。”这一论断,是我们一定要记住的。

同时,我前面说过,马克思主义基本原理讲人类生产活动有三个:物质生产、社会再生产和精神生产。马克思说资本主义最大的恶德就是在于他把物质生产的基础挖空了,把社会再生产领域变成了少数资本家赢利的馅饼,试想,如果一个人不能看病、如果一个人没地方住,如果这个人拿的这点工资只够他糊口,他怎么进行物质生产?习总书记讲我们一定要重视社会再生产这个领域,社会再生产领域包括生产资料的生产和生活资料的生产这两大部类,它们之间的比例要协调。生活资料的生产主要是医疗、教育、养老、住房这些领域,也就是我们所说的民生。社会主义国家要在这二者之间保持健康的比例。我们现在所强调的供给侧结构性改革,就是要在人民最关心的领域当中加大有效投资和供给,在生产资料和生活资料两大部类之间搞好平衡,不能因为片面追求经济发展速度,就把这些东西、把人民群众最关心的问题给忽视了。

中国青年网:医疗、教育、住房,您提到的这些问题也是青年人格外关心的敏感问题。

韩毓海:当然,这不是敏感,这是很切实的问题,毛主席过去讲过,“解决群众的生产和生活问题,盐的问题,米的问题,房子的问题,生小孩的问题,解决群众的一切问题”,这才是真正的马克思主义,毛主席说群众的这些问题每天都要关注。马克思主义不是把人理解为神,或者是把人理解为抽象的道德的人,马克思主义更不是像亚当·斯密那样,仅仅把人理解为市场上合格的消费者,不合格的消费者就不是人,马克思主义就是把人理解成为从事生产和社会再生产活动的活生生的人。我们每天都是这样的生活的,人是劳动的人,也是生活的人,如果没有养老、住房、医疗、教育的基本保证,我们的物质生产是走不远的。所谓的社会建设是共产党的看家本领,民生是我们工作的重中之重。我们把公共财政资本化,就是要加大向这些方面投资,社会资本投资产生的不是一般的利润,而是健康的、受教育的、有社会主义觉悟的、有文化的劳动者,西方的政客上台就是忽悠6、7年,我们的事业是千秋万代的,如果我们像马克思所说的那样,使资本成为公共的,能为干实事的,有创新精神的广大青年提供资本的、住房的、教育的资源,这才能鼓励人才的大规模聚集和涌流,这才能有大众创业、万众创新的基础。

中国青年网:住房问题、医疗问题、教育问题,种种现实让许多年轻人觉得压力很大,对此您怎么看?

韩毓海:我记得习主席在2014年五四青年节在北大与我们座谈时,讲到了青年价值观的培养。当时我听了习主席的讲话后,想起了毛泽东同志青年时代讲人生的目标是什么?在读泡尔生《伦理学原理》时,青年毛泽东在批注里讲了一段话,对我们今天的年轻人理解习主席关于价值观问题的讲话特别有启发意义。毛主席当时说:“人生的目的在于实现自我”,“实现自我就是把自己的精神能力和身体能力发挥到极致”。不是说上一辈子有点钱就在那里享受,在毛泽东看来这不是什么好事。人生应该像星星之火一样燃烧,照亮这个世界、照亮这个国家,习主席当时对我们说:这样的人生才是真正的人生。生命是一场燃烧,活着的每一天都是燃烧,就是把你的精神能力和身体能力发挥到极致。当时习主席跟我们讲到在梁家河读书、劳动的时代,那时生活是很苦的,但精神上是很充实的。我记得斯图亚特·穆勒还有一句话,“人的幸福和猪的幸福不同”,猪的幸福就是享受,而人的幸福是努力使个人的幸福和群体的幸福协调起来,亚当·斯密在《道德情操论》中说,这种幸福起源于人对于同类的关切与同情。亚当·斯密那时候还没有社会科学,那时的社会科学叫道德哲学,而斯密说,这种对于同类的关怀与同情,就是道德哲学的基础。而康德说这就是人的“类本质”,马克思说这就是人的社会属性。一方面,房子对今天的青年人当然很重要,但是,我们党在延安的时候住窑洞,习主席在梁家河也是住窑洞,但是,那个窑洞出真理,出马克思主义,出新中国,出习近平时代。人生的小小诱惑很多,如果为了车子、房子、票子、位子这些东西不断地把自己的精力都耗费了,等你到了六十岁以后这些都有了,结果发现你想干的事儿一件都没干,你会不会不禁怆然说“我这一生白活了”?

中国青年网:您点到了一个非常重要的问题,年轻人都追求幸福,但是幸福归根到底关乎信仰,关乎理想信念问题。大学里学生都背马克思主义基本原理,但可能从内心来讲却并不信服,对于这个问题您有什么现实的解决办法吗?

韩毓海:总书记说,今天的马克思主义教育,第一是要读原着。我们有《毛概》课,有《马哲》课,但是如果毛泽东的着作学生一本都没有读过,《毛选》的第一篇是什么都不知道,这个《毛概》绝对是失败的。如果大家连《共产党宣言》都没有认真读过,如果老师说马克思说的就是要不分青红皂白,把个人财产充公,那你就信了,你一听那就完了,那这样的所谓“马克思主义”连我都不敢相信了。《共产党宣言》分明地说我们共产党不是要把私有财产充公,“并不是把个人财产变成社会财产”,我们是要“把资本变成公共的”。《共产党宣言》开头就讲了,我们所要进行的是人类历史上最后的一次斗争,就是使最大的生产资料——资本这个东西变成公共的。而这与“以阶级斗争为纲”、与“把个人财产充公”毫无关系,恰恰相反,过去和现在的的反动派就是这样歪曲和妖魔化马克思主义的。马克思主义是迄今为止人类最高级的学问,但反动派们却一直致力于将马克思主义庸俗化,以此妖魔化马克思主义。

如果不读马克思的原着,或者完全离开这个原着歪讲一套,同学们当然觉得这个东西怎么能听得下去?就像总书记这次讲的,必须看到,我们的马克思主义研究有功力不足的问题,我们的思政课有话语水平不高的问题,社会科学研究方面,战略不明确、学科体系不合理、话语水平不高、学术原创能力不强、学术评价体系不科学、管理体系不完善,对马克思主义不真懂、真信,脱离实际、脱离青年、脱离世界,这些问题都存在,因此,我们必须要做根本性的改革,改革必须有措施,不是会开完了,大家没有反思,没有措施,没有落实,就完了。首先要解决我们的方向问题,我们社会科学的基本方向,就是面向青年、面向时代、面向人民的要求,面向中华民族的伟大复兴,而不是评职称,申请项目,追名逐利。

怎么落实呢?首先,我们应该提倡学生读书,大学是研究学术的地方,读书不是读概论,读3手4手材料,别人嚼过的馍有什么味道?读书读什么?读伟大的书,伟大的书就那么十几本、二十几本,不知大家是否注意到,总书记在讲话中,讲到了许多社会科学的经典着作,其中涉及西方社会科学的经典着作大概有17本,从柏拉图的《理想国》,到库茨涅茨的着作,加上马克思的主要着作,不过二十几本,这些着作习主席是非常熟悉的,它们构成了西方社会科学的一个基本体系,如果再加上中国的经典,也就是30本左右。这些经典应该由最优秀的老师一本一本地跟他们讲,与学生一起讨论,读深读透,把马克思主义放在整个西方社会科学和人类文明发展的体系里面去讲,而不是简单的上概论,让学生去读三手、四手的材料,这样去做,按照总书记读书的道路去做,行之既久,再看看效果是什么样的,学生们是能够甄别的。

中国青年网:不少年轻人还心存一个疑惑,共产主义能实现吗?十八大以来,习总书记多次提及“人类命运的共同体”这一概念,您觉得人类共同的出路在哪里?是共产主义吗?

韩毓海:如果一切从个人出发,没有人类共同体,没有社会,那就谈不上什么社会科学。有人说,自由主义就是从个人出发的,这种说法根本上不对。斯图亚特·穆勒讲,最大的幸福是把个人幸福与大多数人的幸福协调起来,斯密讲道德哲学的出发点是同情,即使他们——这些自由主义的祖宗,也从来没有讲过个人是出发点。所以,我们对于西方社会科学的道听途说太多了。

马克思主义的出发点当然是人类共同体,马克思主义讲社会的主体是劳动者的组织和组织起来的劳动者,而我们共产党人的老祖宗讲的“共产”,是使资本成为公共的,而不是剥夺个人财产,马克思的的基本论断哪一点是错的?哪一点是不可理解的?哪一点是不适合今天的?有人说,马克思主义是一百多年前的学说,已经过时了,《圣经》多少年了?过时了吗?《圣经》讲的解放,靠的是上帝弥赛亚,我们讲的解放,靠的是组织起来的劳动者,是劳动者的组织——共产党。实践证明了,自从有了马克思主义,有了中国共产党,我们才逆转了数千年未有之大变局,才开始了中华民族的伟大复兴。总书记在讲话中还讲到了法国经济学家托马斯·皮凯蒂的《21世纪资本论》,他的书虽然讲的只是分配的问题,但是,他的书也证明了一个马克思的结论:在西方现行的资本主义制度下,根本无法解决阶级分配严重不公的问题,除非使资本公共化。皮凯蒂能回避马克思的结论吗?当然不能。

无论从中国社会科学发展的历史、中国文明演进的历史,还是从西方思想社会发展的历史,我们都可以看到大体上有两个思想:一个思想就是追求人类发展的公平正义,另一个思想就是追求富强。这两个思想潮流无论在中国还是在西方都是长期分割开的,怎么把它统一起来,而真正有科学说服力地统一起来,怎么把追求生产力的发展与生产关系的协调结合在一起,或者说把追求王道和追求富强统一在一起,这是马克思主义最动人的地方。

关于这个过程,我觉得总书记有个比喻特别好,他说实现共产主义好像爬泰山一样,现在你还在泰山脚底下就说南天门不存在?不能这么说吧?

这个过程当然要经过很多的曲折,要经过各种利益集团的阻挠,包括劳动者自身的短见、自私和狭隘心理的阻挠,所以是一个漫长的过程。但是,我们现在有这样的政治形式——人民当家作主,这是关键。而这种政治形式不是白来的,你到人民英雄纪念碑去看看,那是鸦片战争以来几代人流血牺牲换来的。我们应该在这个基础上踏步迈进,为中国人民和全人类创造一个更好的制度,现在这个基本的条件我们具备了。我们的伟大事业,是站在既有的社会主义遗产、中华文明的遗产、社会科学的遗产的基础上,立足于当下的实践,去创造21世纪的马克思主义,创造中国社会科学体系,今天的中国青年,是全面担承这项前无古人的实践的第一代人,到我们国家实现全面现代化的时候,我已经老了,而你们却正当年,正可谓青春作伴好还乡,所以,正像我们一见面时你就讲的,你们这代人很幸福,因为你们生活在风清气正、昂扬向上的习近平时代,“我们走在大路上”,我们的时代,毫无疑问是一个伟大的时代。

我们古人讲“天理”与“时势”的结合。离开时势空谈天理,这是教条主义,只讲短期利益,没有哲学思想深度,没有宽阔的历史视野,那是实用主义和机会主义。我们党的历史就是在与教条主义和机会主义的反复斗争当中发展马克思主义的,当代青年所要追求的幸福,是使个人的能力、个人的幸福和大多数人——人类的五分之一的幸福协调起来,并在这个基础上去开创人类历史上最合理的制度,这就是所谓人类共同体的思想,这也是马克思的理想、人类一切社会科学的根本目标——建立一个自由人的共同体,在那里,每一个人的自由发展是共同体所有人发展的前提,这始终是我们所追求的最大幸福。所以,在这个根本点上来说,总书记的讲话,既回答了社会科学的根本目标是什么,也很切实地从几个方面阐述了共产主义不是一个教条,更不是一个永远的、遥远的不能实现的理想,因为社会科学的根本目标,就是思考人类命运共同体的命运,就是追求一个合理的社会。

延伸阅读:

北京大学教授韩毓海:认识当下世界要认真读马克思

作者:刘功虎 来源:读加微信公众号

【摘要】马克思于1883年病逝于伦敦,于今133年。韩毓海表示,今天的我们,仍处于马克思所预言并深刻分析了的世界环境之中,“当务之急,我们要认真看书学习,弄懂马克思到底说了些什么”。

近几年,北京大学中文系教授韩毓海接连推出谈马克思的专着,如《一篇读罢头飞雪:重读马克思》,还有面向青少年的《伟大也要有人懂——少年读马克思》。

马克思于1883年病逝于伦敦,于今133年。韩毓海表示,今天的我们,仍处于马克思所预言并深刻分析了的世界环境之中,“当务之急,我们要认真看书学习,弄懂马克思到底说了些什么”。

读马克思总不会太迟

韩毓海说,他接触马克思原典比较晚,已经38岁。

第一次系统读,是2003年“非典”期间,当时韩毓海住在北大中关园宿舍,到了春天,门外的梨树开满白花。梨树后面有一家书店,那年春天他无意中走了进去,看到屋子角落堆着一套《马克思恩格斯全集》,黑皮精装,一共是50 卷,便顺口问了价钱。

店主应答:“100。”

“什么!”韩毓海大吃一惊。

店主以为韩毓海嫌贵,就说:“80块你拿走,可是全套的,一本不多、一本不少。我这就帮你捆好,用自行车推你家去。”

于是一手付钱一手交书,小店主乐呵呵地推着一车马克思的书,送进韩毓海屋里。后者把这一幕写进了《一篇读罢头飞雪》的自序里。

韩毓海至今对这一幕回味不止。在他心中,他是捡到了大宝贝。

从此,韩毓海常常独自坐在那棵梨树下,捧着马克思着作细看。有时,他感觉花瓣落在自己身上,“一篇读罢头飞雪”,不知今夕何夕。

他感觉此前糟蹋了好多时光,直到与马克思相遇,他才看到眼前一片开阔,“连午后的阳光都是安宁的”。

马克思受到年轻人关注

前不久,北大毕业生卓丝娜,一个年轻的女孩,编了一曲rap(说唱歌曲),名为《马克思是个九零后》,在网上受到追捧。里头的歌词健康阳光、积极向上,配舞、画面很有质感,充分体现了年轻人对马克思的个性化理解:

“我对他的第一印象,在政治课。学了他的思想,本打算过了就算,后来翻开却发现并不讨厌。人生总是充满意外,有一天我看到他的厉害。看到我的信仰别再问why,别再看magazine,我在看马克思。……我亲爱的马克思,你站出来说无产阶级的力量永远正不畏邪,不为了权不为了钱,但是为了信仰我们一往无前。”

韩毓海注意到了这个女孩和这首歌,他在参加清华大学举办的主题论坛上,一方面为马克思受到年轻人歌唱和关注是好事,一方面他希望人们以更多的方式——包括阅读的方式,接近马克思、了解马克思。

韩毓海认为,学习马克思,形式可以多样,但我们首先得好好了解马克思本人,比如他出生于犹太家庭,如今的飞利浦公司就是由马克思的姨妈创办的。这些知识并不枯燥,很多都是有趣的故事,马克思本人的事迹也非常有感染力。

“我们重读马克思的目的,不是为读而读,是要‘登大道之行’,行之久远,让脚下的路更宽阔。”

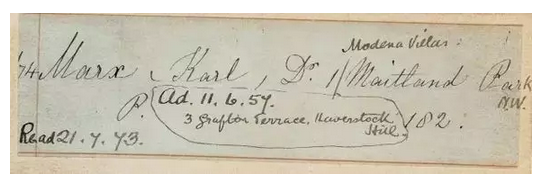

马克思的笔记本是这样的。恩格斯绝对是个会配图的好伙伴

为读懂马克思,用力很深

7年前,韩毓海写了一本书,《五百年来谁着史——1500年以来的中国与世界》,希望从金融与历史的角度审视世界格局中的明清兴衰。

他本想一鼓作气把《龙兴——1500年以来的中国改革与革命》写完,但是随着写作和研究的深入,他日益认识到:如果不能抓住现代社会转变的根本动力,如果不能洞悉人类社会发展发生“大分流”背后的因缘,无论下多少功夫都是枉然。

“而要抓住这样的动力、追求这样的视野,那就必须掌握马克思的理论、马克思的方法。”韩毓海说。

为了读懂、读通马克思,韩毓海用力甚深,为此病过一场,家人警告他说,再这么捧着马克思的书不放,恐怕就真的“要去见马克思了”。

尽管这是笑谈,但他心里自知,死亡有时候似乎真成了自己必须严肃思考和面对的问题。他联想到历史上许多有名的中国人,例如写出了《封建论》的柳宗元,五十岁不到就死掉了,“像马克思一样,柳宗元即使在放逐中,也没有低下过自己的头。”

韩毓海用这些前人的故事砥砺自己,做一个不可救药的乐观主义者。

《资本论》手稿(Marx' Handwriting; BG B2/984)

【访谈】

马克思是艰难生活成就的伟人

逆境中诞生的思想家

读+:你读了这么多年马克思,你觉得他的个人故事有什么普通却又传奇的地方?

韩毓海:马克思祖上五代都是犹太教拉比,他的姨夫是菲利普公司的创始人,他的内弟是普鲁士内务部长;马克思娶了燕妮·冯·威斯特华伦男爵小姐为妻,他24岁获得博士学位。

马克思一生着述浩繁,但大多数手稿依旧没有出版。当他年青的时候,人们就说:“他比黑格尔更深刻,比康德更明澈,他是唯一一个能够把霍布斯、洛克、亚当·斯密融合在一起的人,他是我们能够见到的唯一一个活着的天才”。

当马克思还是少年时,他就立志为大多数人的幸福而献身,那时他的家乡莱茵还属于法兰西。当成年之后,他离开家乡四处流亡,成为一个被统治阶级驱逐的世界公民。

他为年轻人奉献了“异化”的理论,为经济学提供了资本学说,为社会理论奠定了科学基础。

马克思定居伦敦期间在大英图书馆的读者卡

读+:作为个人,马克思的伟大性体现在哪?

韩毓海:我们都知道,马克思是逆境中诞生的思想家。他几乎每日要与贫困做斗争。

他在流亡伦敦期间,一家人时常一连几个星期靠吃马铃薯过活。严冬没钱生火,生病没钱求医。他们穷的付不起房租,女房东叫来警察,把床铺、衣物,甚至连孩子的摇蓝、玩具都查封了。临走,蛮横的警察说,“限两个小时,再不交房钱,要把东西全部没收。”几个孩子吓得躲在墙角里,偷偷地掉着眼泪。

马克思无奈,只好冒着雨找新的住房,但是没有人收留。这时,药房、面包铺、牛奶铺的老板都来逼债了。燕妮在债主面前万般无奈,只好把自己的床抬出去卖掉以偿还欠债。但刚刚把床抬上车,警察又来了,说黄昏时搬运东西违犯法律,并诬蔑房客是要存心逃躲欠债。

马克思就是在这样贫困窘况下,坚韧不拔走自己的路,去从事自己的事业。对于马克思来说,钱和生命之所以需要,都是为了革命事业。他在一封信中说:“假如我有足够的钱—来养家,而我的书又已完成,那我今天还是明天被投到剥皮场上,换句话说,倒毙,对我完全一样。”

想想现在多少过着优渥生活的人们还在怨天尤人,而同时又拿不出像样的成绩来。马克思是艰难生活酿就的伟人。

马克思行藏手礼照片

读马克思的作品,有一种巨大力量在吸引我

读+:你为什么要重读马克思,还为此写了本书?

韩毓海:《一篇读罢头飞雪:重读马克思》的写作背景,有必要做个交代。这本书是我在北大和清华相关专题讲座基础上的产物。这些讲座在这两大名校反响不错。我试着将现代资本等问题,放置于世界经济危机等背景之下,重新叙述马克思的学说。因此,这种对马克思的重读,不只是在学理层面,更有对现实问题的求解意味。

为什么要重读,说到底,重新阅读与思考马克思,可以在一定程度上去“澄清马克思、还原马克思”。很多人对于马克思及其价值体系,有着太多曲解和误解。有多少人真正懂了马克思?

读+:这种重读,有没有被马克思无形的魅力所吸引的因素?

韩毓海:嗯。应该有这个因素。当我走进那一树梨花的后头,走进那家书店,看到马克思的那些作品,我觉得有一种巨大的力量在吸引我。

马克思的魅力,首先在于他科学地揭示了这个世界的实质。他是个很真实、很本真的人,从这个意义上说,他很像一个纯真的孩子。

年轻时,他受到有英国血统的岳父影响,对莎士比亚非常熟悉,《共产党宣言》开头所说的游荡的共产主义幽灵,正出自《哈姆雷特》中老国王的亡魂。

我想马克思也很像那个亡魂,他告诉年轻的哈姆雷特,这个世界有血与火的斗争,有赤裸裸的金钱交易。

有人说马克思不能给孩子读。实际上,马克思不会吓到孩子。在中国,恰恰正是马克思正视现实的勇气,教育了五四运动后的一代代青年,告诉他们这个世界不是三纲五常,也不是虚幻的温柔乡。

老老实实读原着

读+:你读《资本论》最大的体会是什么?

韩毓海:老老实实读原着,把自己从道听途说中解放出来,坚持真理。

读+:马克思的作品除了《资本论》外,还有哪些最值得推荐?

韩毓海:《共产党宣言》。它的发行量仅次于《圣经》。

读+:重读马克思,对于理解当下世界的意义何在?

韩毓海:马克思的经济学很高端,他告诉我们,现代化大生产要依靠具有公共性的资本投资体系,因此,绝对的私有制不能存在下去。马云不是依靠自己的钱经营企业的,这与斯密时代有很大的不同。斯密生活在工业革命之前,他知道的是手工业生产,靠自己的钱就可以了。

读+:放眼当下和未来,你觉得应该如何讲好马克思的故事?

韩毓海:我们的学生很少去读原着,大家读的是教辅材料。要引导大伙自己去读马克思,去接近马克思。

韩毓海

「赞同、支持、鼓励!」

感谢您的支持!

您的打赏将用于网站日常维护费用及作者稿费。

我们会更加努力地创作来回馈您!

如考虑对我们进行捐赠,请点击这里

使用微信扫描二维码完成支付