美国中东石油战略的霸权属性及中国的应对方略

石油是工业社会赖以生存和发展的“血液”,不仅主导了世界经济的命脉,也深刻影响着当今社会生活的方方面面。由于其稀缺性及在世界范围内分布极度不均,并且兼具经济、政治、金融等多重属性,石油往往被称为“黑色黄金”,一直是世界各国争夺的焦点。美国剑桥能源研究会主席丹尼尔·耶金直言不讳地指出,“石油,10%是经济,90%是政治,石油和政治是双胞胎,不含政治的石油是不存在的”。① 威廉·恩道尔认为,“过去100年的历史,是为攫取和控制世界石油储备而战斗的历史,任何其他因素都不能与此相提并论”。② 中东地区是石油资源和地缘政治的双重枢纽。为此,美国确立并不断调整其中东石油战略,它构成了美国维持其世界霸权地位的重要支柱。

一、美国中东石油战略的历史演进

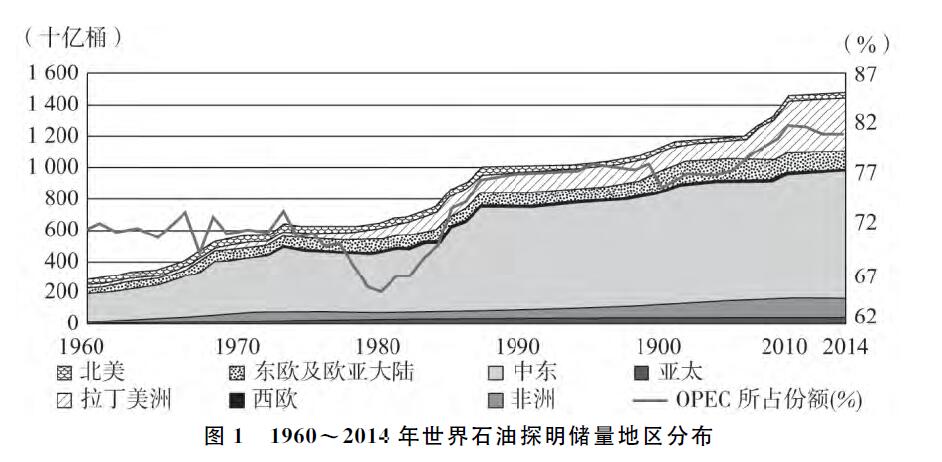

中东是世界近现代史上石油资源最丰富的地区,1908年在波斯(伊朗)率先发现石油,此后在中东其他地方陆续发现大油田,拉开了中东石油商业化勘探和开采的序幕。2014年世界石油探明储量1492880百万桶,中东地区为802518百万桶,约占54%;其中沙特阿拉伯的石油探明储量高达266578百万桶,约占世界总探明储量的18%。2014年世界原油产量为每天7342万桶,中东地区产量达每天2351万桶,约占32%;2014年世界原油总出口量为每天4008万桶,中东地区原油出口量达每天1679万桶,约占42%。③ 可以说,中东地区主导了全球石油生产和出口贸易,一直是世界石油版图的中心。

数据来源:OPEC Annual Statistical Bulletin 2015 http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/

media/downloads/publications/ASB2015.pdf。

不仅如此,中东在地缘政治上还具有极端重要的战略地位。中东地处欧、亚、非三大洲交汇处,被里海、黑海、地中海、红海和阿拉伯海所环绕,被称为“三洲五海之地”,扼守博斯普鲁斯海峡、达达尼尔海峡、曼德海峡、霍尔木兹海峡和苏伊士运河等多条国际航道咽喉要津,地理位置十分重要。④中东也是基督教文明、伊斯兰文明和犹太文明的共同发源地,阿拉伯、波斯等多个民族在此聚居,东西方文明在此交会碰撞。

正因为如此,美国自第一次世界大战以后,就开始了对中东石油长达近百年的渗透、掠夺和控制,美国中东石油战略在此过程中逐渐形成并不断发展、演变,在不同历史时期为美国确立和巩固世界霸主地位发挥了不可替代的作用。

第一阶段:以垄断资本开路,争夺原油资源。西方列强最初在中东主要通过租让制这种最典型的半殖民地方式进行石油勘探开发。美国凭借自身经济实力,对英、法等国在中东的传统势力范围发起挑战,要求实行“门户开放”和机会均等原则,积极推动本国石油公司抢占新的石油产地。1928年签署的《红线协定》标志着英国石油财团在与美国的中东石油较量中日渐处于下风。到1954年,美国控制了沙特阿拉伯、巴林和中立区的几乎全部石油产量,控制了科威特和卡塔尔一半的石油产量,以及伊拉克和埃及23.75%、伊朗40%的石油产量。到1956年,美国已经控制了57%的中东石油产量,终于打破了老牌资本主义国家垄断中东石油的格局,初步确立了中东石油霸权。⑤ 这不仅为美国垄断资本攫取了巨额石油财富(仅在1963~1973年间,美国公司从中东取得的石油利润总额就高达160亿美元⑥),也为其国内经济社会发展和工业振兴提供了重要的能源、物质基础,帮助美国一举超越英国成为资本主义世界头号强国。

第二阶段:以石油价格为武器,决胜美苏争霸。冷战时期,“对于美国而言,石油不仅意味着垄断利润和能源安全,还是一种击败对手、称霸世界的政治权力。对世界石油支配权的控制成为美国用来进行冷战并最终搞垮苏联的一个重要战略工具”。⑦ 美国联合英、法等国支持阿拉伯国家中的亲西方政府阻遏苏联势力在中东扩张,严格限制欧洲进口苏联油气数量,并通过影响中东石油产量打压国际油价,削弱苏联经济实力和财政收入。美国当时算了一笔账:如果国际石油价格(每桶)上涨1美元,莫斯科每年就多收入10亿美元;如果石油价格下跌10美元,苏联将遭受100亿美元的惨重损失。⑧ 上述石油政策与里根政府精心设计的“星球大战”计划相互配合,最终拖垮了盛极一时的苏联,帮助美国赢得了冷战的胜利,成为世界上唯一的超级大国。

第三阶段:以石油政治划界,巩固世界霸权。冷战后美国外交政策的目标是巩固其“一超独霸”地位,最终建立起单极主宰的世界秩序,实现“美利坚治下和平”(Pax Americana)的帝国梦想。⑨ 而至关重要的中东石油资源无疑是美国追逐并维系全球霸权梦想的最有力武器之一。美国前国务卿基辛格就曾赤裸裸地表示,“如果你控制了石油,你就控制了所有国家”。⑩ 美国通过掌控中东石油资源,一方面拉紧与欧洲、日本等盟国的能源联系和利益纽带,约束其日益增强的离心倾向,进而巩固美国在西方世界的领导权;另一方面通过扎紧别国的能源“脐带”,限制其获取石油这一重要战略资源的能力,从而达到遏制竞争对手崛起的目的,防止任何可能冲击美国霸权的国家或国家集团出现。

二、美国中东石油战略的霸权属性及实现机制

简单回顾历史不难发现,美国的中东石油战略归根到底是霸权战略,直接服务其国家利益,旨在综合运用政治、经济、外交、军事等手段控制中东战略性石油资源,以主导世界经济命脉,遏制中国、俄罗斯等竞争对手崛起,从而巩固其全球霸权。美国前总统克林顿说:“我们在中东最重要的利益,就是维持中东的石油以稳定的价格流向国际石油市场。”⑪ “而事实上,一个由美国主导构建的以西方发达国家为中心、以新兴工业化国家和美国受援国为外围、以包括中东产油国在内的发展中国家为边缘的‘中心—边缘—外围’新型全球石油经济霸权体系已经隐约可见。显然,中东产油国并不在这个体系的‘中心’和‘外围’,而更多的是接近或处于‘边缘’的外环地带”。⑫美国中东石油战略正是基于对“边缘”国家的控制、掠夺和剥削所建立的,其具体实现机制如下。

(一)通过技术垄断和美元霸权强化中东产油国对美国的经济依附

中东产油国大多曾遭受殖民统治,经济结构单一,工业体系较不健全,石油产业占国民经济的比重过高,且受制于自身相对落后的经营管理水平和技术能力,难以有效抵御国际石油价格波动造成的经济风险。为克服自身过度依赖石油工业的短板,中东国家自20世纪七八十年代起纷纷加大能源产业革新力度,实施经济多元化发展战略。正是抓住这一契机,美国加紧采取措施强化中东产油国对其经济、技术、资本和市场的依赖乃至依附关系,以达到“利益捆绑”的目的。美国作为拥有大量先进技术和设备的工业化强国,积极支持本国公司大举投资中东石油输出国的多元化经济建设,实现对中东产油国从原油勘探开发、生产炼化,到成品油销售和市场终端维护的全方位操纵和控制。⑬

与此同时,美国还通过“石油—美元机制”加深中东产油国对其经济发展的依赖。1945年,美元开始扮演石油交易流通货币角色。从1948年起,接受马歇尔计划的大部分西欧国家从美国石油公司进口石油必须使用美元。⑭1974年美国财政部长威廉·西蒙与沙特货币当局达成一项秘密协议,规定沙特央行可购买在竞拍机制之外的美国政府债券(美国保证这些资金的安全),但沙特必须确保以美元作为石油出口的计价货币。⑮ 此后该协议被扩展到欧佩克其他成员国。这些协议使美元在国际石油交易计价币中处于垄断地位,沙特等国的石油收入又以资本方式重新回流美国,为美国巨额贸易逆差融资。⑯ 中东石油自此被深深打上了美元烙印,并在中东产油国和美国之间形成了能源财富流通的闭合环路,双方进一步形成了“一荣俱荣,一损俱损”的相对稳定依赖关系。中东国家再要想对美国动用石油武器必须慎之又慎。

(二)建立石油消费协调机制,巩固美国对中东石油市场的定价主导权

联合其他发达国家构建石油消费协调机制,是美国中东石油战略的另一个重要内容,它有力地巩固了美国在中东石油市场的定价主导权。

二战后,西方大石油公司对全球石油生产形成了高度的垄断,以美国石油公司为主的“七姐妹”一度包揽了全球90%的石油贸易。⑰ 在这种生产型垄断体系下,美国石油垄断资本顺理成章地拥有了中东石油市场的定价主导权。1960年9月,沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗和科威特联合委内瑞拉,在巴格达召开产油国会议,决定成立欧佩克,开始运用“石油武器”同西方垄断资本石油霸权展开长期的斗争。⑱ 这导致美国等西方大国在中东石油市场的定价权不断被削弱。

在经历数次“石油危机”之后,美国政府意识到有必要将西方石油消费国联合起来,重新夺回国际石油贸易的主导权。1974年,国际能源机构(IEA)在美国主导下成立,旨在通过成员国之间石油分享、信息共享、紧急石油储备和节约机制,加强石油消费国政策协调与合作,利用集体力量削弱产油国对国际石油市场的控制力。连西方学者也不得不承认:“IEA是美国能源政策的主要国际支柱。它的中心目的之一,至少是要削弱石油卡特尔(这里指欧佩克-作者注)的政治和经济权力。”⑲在20世纪90年代波斯湾战争时期,西方国家正是通过IEA协调机制紧急抛出大量石油储备,最大限度降低了中东产油国动用“石油武器”的可能和风险。IEA 还通过对非欧佩克国家石油的开发、推广节能政策和新能源技术,大幅降低成员国对进口石油的依赖,进一步削弱了中东产油国在国际原油市场中的地位和议价能力。

(三)优化能源供给结构,减少美国对中东石油的依赖

20世纪70年代中东国家联合采取石油减产、禁运、提价措施,抗议美国在中东战争期间偏袒以色列的立场,结果重创美国和西方经济,引发严重的经济危机,迫使美国此后历届政府将能源安全置于首要位置,持续累进推进能源独立。美国学者认为,“美国能源独立并不是完全从外国石油中独立出来,而是减少从不友好国家的石油进口,使我们的能源供给多样化,同时确保没有一个国家能够有效地操纵市场违背我们的国家利益”。⑳ 为了抵消中东石油地缘政治风险及阿拉伯国家再次运用石油武器的威胁,美国全球能源战略的重要原则之一就是扶持非欧佩克成员产油国的油气供应。[21] 从70年代中后期开始,美国开始实施市场多元化战略,积极寻求中东以外新的进口石油来源地,将触角伸向墨西哥湾、北海等地区的高成本石油以及西非、里海和西伯利亚等新兴石油产区。[22]美国同时加紧发展新的替代能源,以减少对石油的依赖。美国政府鼓励开发和利用太阳能、风能等新能源,并把核能作为重要能源选择,以降低对国外特别是中东石油的依赖,削弱欧佩克的权力,降低自己过度依赖中东石油导致的脆弱性和不安全性。[23] 事实上,中东石油在美国进口石油需求中的比重自1973年以来一直没有超过25%。[24]

此外,为替本国能源安全加上“双保险”,美国国会于1995年授权能源部建立国家战略石油储备(Strategy Petroleum Reserves)。目前大约为7亿桶,可以供应158天,成为世界上规模最大的国际石油储备。[25] 美国战略石油储备是其应付可能发生的严重的石油供应中断、调节世界石油市场供应和价格波动的重要战略工具。

(四)调整地缘政治格局和军事部署,为美国中东石油战略提供有力的外部条件

美国同海湾产油国建立了广泛的盟友关系,以主导地区力量格局。沙特阿拉伯是这一盟友体系中的重要支点国家。沙特是中东地区头号产油国,其产量约占石油输出国组织(欧佩克)原油总产量(每天3100万桶)的三分之一,在国际原油市场一直发挥着主导作用。[26] 1973~2010年间,沙特占中东石油出口美国市场的比重平均不低于70%。[27] 通过长期的外交努力,美沙之间建立了所谓的“石油换安全”互惠关系。沙特承诺以合理价格向美国输出石油,确保稳定供应,帮助美国维护石油经济利益及能源安全,加强对中东石油资源的控制和统治地位,以换取美国提供政治、军事支持和“安全保护伞”。[28] 沙特还被西方国家视为中东地区温和派产油国的代表,其石油政策不仅对科威特、阿联酋等产油国具有重要示范效应,而且对伊朗、委内瑞拉等鹰派产油国主张高产、高价的石油政策起到明显抑制作用。[29] 这对美国致力于维护中东和国际原油市场稳定供应具有重要意义。

以色列是美国在中东地区打入的另一个“楔子”和战略支点国家,作为美国忠实盟友和地区代理人,紧随美国外交政策指挥棒“起舞”,积极参与或策应美国在中东地区的历次重大军事行动,成为美国推行中东外交政策的“马前卒”。但如何同时处理好同以色列及海湾盟友间的关系是美国中东政策长期面临的棘手难题。为凸显自身地位和作用,保持地区脆弱平衡,美国惯于在中东地区制造冲突和紧张,善于利用矛盾,炒作热点问题。阿以或巴以问题的长期悬而未决是中东地缘政治矛盾的结构性体现。[30]这不仅使海湾产油国在国防安全上长期依靠美国,也为美国深度介入中东事务并对地区国家施加影响提供了抓手。

美国在全球140多个国家和地区建立了374个军事基地,驻军30万人,运用强大的军事和地缘政治影响力掌控了世界上几乎所有石油产区及重要运输通道。[31] 目前其能源进口主要依赖海上运输,大约70%的石油和天然气是通过海洋进行运输的。[32]1986年2月,美国海军制定了控制世界上16个海上咽喉航道的计划。30年来,美国在这16个海上咽喉航道周边部署了大量兵力,通过海外基地、轮流驻防、联合军演对海上咽喉航道实施严密控制,决不允许他国染指。[33] 中东地区的苏伊士运河和霍尔木兹海峡是世界上最繁忙的水道之一。平均每隔4~6分钟,就有一艘油轮穿过霍尔木兹海峡将波斯湾的石油运往世界各地。[34] 因而首当其冲成为美国军事控制的重点目标。美国控制了上述运输通道,无异于同时扼住中东石油生产国和世界其他地区石油进口国的咽喉。在陆上,美国始终保持中东地区军事存在,通过海湾战争、逐鹿中亚,加紧对主要石油产地争夺,通过控制石油管道走向和有关战略通道,挤压俄罗斯南下和西出的战略空间。[35] 为抢滩非洲这片油气资源开发的“处女地”,美国于2007年正式成立非洲司令部,加大对非洲的军事介入力度。

三、中俄崛起对美国中东石油战略的挑战

21世纪最大的地缘政治特征是以中国、俄罗斯为代表的新兴市场国家的群体性崛起。随着中俄两国经济发展和综合国力的提升,其扞卫自身能源安全和利益的意图不断凸显,这必然意味着其在国际原油市场采取更加积极进取的态势,这对美国中东石油霸权战略带来了全方位冲击。

(一)中俄在国际原油市场的地位和作用不断增强

经过改革开放30多年经济飞速发展,中国2011年超越日本成为世界第二大经济体,并于2013年超过美国成为全球最大原油净进口国,原油消费接近全球消费总量的15%。[36] 中国石油对外依存度持续攀升,2014年已接近60%。未来中美两个能源消费大国在中东等主要油气产区的竞争恐在所难免,对石油资源和市场的争夺或将加剧。在当前国际原油市场总体供过于求、油价持续低迷的大背景下,中国作为最大石油净进口国和主要能源消费国的作用进一步凸显。俄罗斯及中东、拉美产油国纷纷同中国扩大石油贸易和产业合作,抢占中国市场。中国在2015年底已经超过德国成为俄罗斯石油的最大进口国。[37] 早在2011年,中东石油已占到中国进口石油的60%。[38] 而拉美地区不仅被视为保障中国原油进口多元化的重要来源地,也是中国石油公司“走出去”的重点战略目标区。[39] 委内瑞拉已成为继俄罗斯、沙特阿拉伯、安哥拉之后中国第四大原油供应国。[40] 中国巨大的市场容量和囊括各大产油国的合作架构使其未来有条件也有能力挑战美国石油霸权体系。

俄罗斯丰富的油气资源、完备的能源工业基础使其成为仅次于美国、沙特的世界第三大产油国和国际原油市场的重要供应方。近年来俄罗斯加快推进石油工业现代化进程和跨境油气管网建设,进一步增强了其在原油供给端的作用和影响力。面对当前国际低油价“寒冬”,俄罗斯与中东产油国正逐渐走近,寻求就石油产量政策加强协调,共同维护产油国利益。这可能削弱美国对中东产油国的传统控制,一定程度上重塑国际原油市场格局。2016年2月,俄罗斯、沙特阿拉伯、卡塔尔、委内瑞拉四国在卡塔尔召开会议,首次就“限产保价”达成一致,具有重要象征意义。[41] 俄罗斯还积极运用石油资源武器,对冲、牵制美国能源外交政策。这突出表现在俄欧关系上。冷战结束后,俄罗斯利用能源牌推动俄欧关系发展,对欧洲能源出口已占其石油出口量的85%。欧洲对俄罗斯油气资源的严重依赖束缚了其配合美国外交政策的意愿和力度。美国智库大西洋理事会研究报告认为:“欧洲对于俄罗斯能源依赖程度与其外交政策是否真正独立直接相关。当前欧洲对于俄罗斯能源的依赖程度仍在上升,因而面临的能源安全风险不减反增。”[42] 丰富的油气资源还使俄罗斯在远东能源外交角逐中居于有利位置,中、日、韩等东亚国家能源安全越来越受到俄罗斯的影响,[43] 这也是美国所无法接受的。

数据来源:Empowering America:How Energy Abundance Can Strengthen US Global Leadership,Atlantic Council Global Energy Center,2015。

(二)中俄在中东地区的石油外交更加主动进取

中国近年来积极深化同中东地区国家的友好合作关系,提升影响力和感召力。2012~2013年,美国与海湾国家贸易总额下降63亿美元。相反,由于2001年入世后中国经济强劲增长所形成的巨大能源渴求和商品生产能力,为了维持国际能源秩序而与中东国家形成一种新的多极平衡联盟,也由于部分中东国家的“向东看”倾向以及利用对华关系来抗衡美国的政治需要,中国对中东事务的介入日益深入。2009年以来,中国与沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克等国在医疗保健、能源勘探、采矿和铁路建设等领域开展了十多项重大合作(总金额超过200亿美元)。[44] 2016年初,中国国家主席习近平历史性访问中东三国沙特阿拉伯、埃及和伊朗,这也是中国最高领导人5年来首次访问中东地区,全面掀开了“一带一路” (丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)框架下中国与该地区国家能源合作的新篇章。[45] 中国外交部长王毅介绍,此访共签署52项合作文件,涵盖经贸、能源、金融、通信、航空航天、气候变化等诸多领域,内容丰富,成果丰硕,意义重大。[46] 中国还建设性参与巴以和平、伊朗核、叙利亚等中东热点问题解决,积极提出中国方案,呼吁公平正义,展现了负责任大国形象。有民调显示,23%的阿拉伯人认为中国是他们更喜欢的全球超级大国,选择美国的只有7%。[47]

与此同时,俄罗斯强势重返中东。冷战期间,中东曾经是美苏长期激烈争夺的地区。苏联解体后,俄罗斯淡出中东地区。2007年2月11日,在出席慕尼黑安全会议后,普京总统访问了沙特阿拉伯、卡塔尔和约旦。这也是俄罗斯总统对中东地区的第一次访问,标志着俄罗斯在时隔多年后重新进入中东,意义非同一般。[48] 近年来,俄罗斯借联合国安理会常任理事国地位和地缘政治、军事优势,积极参与叙利亚、伊朗核等热点问题解决,全面深化与阿拉伯国家经贸、能源、军技等领域合作,主导打击恐怖主义,坚决反对美国的单边行径和在本地区搞颜色革命,得到不少地区国家认同和响应,在中东地区的影响力迅速回升。中东国家也越来越希望引进其他国际力量来平衡美国在中东的影响力,给自身营造更均衡的发展选择和外部环境。俄罗斯因而被当作了重要的平衡选择。[49]

(三)中俄致力于突破美国的霸权控制

针对美国顽固奉行冷战思维及零和博弈,追求单极世界和美式霸权,中国旗帜鲜明地提出了建设“和谐世界”、打造人类命运共同体、建立新型大国关系等一系列新倡议、新主张,得到广大发展中国家和世界爱好和平人们的积极响应和支持,有力地推动了国际关系民主化和多极化进程。相较于美国强调“消费至上”、“美国优先”等论调,中国强调建设节约型社会,创造性提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,并积极倡导节能减排、降低能耗、提高能效,在国际可持续发展议程、应对气候变化等领域日益发挥重要引领作用。中国还积极参与二十国集团、亚太经合组织、金砖国家、上海合作组织等多边治理机制,维护广大发展中国家的共同利益,并发起成立亚投行、“一带一路”等新的合作机制和倡议,为地区国家搭建合作平台,提供发展助力。中国一贯支持中东产油国维护石油安全和经济主权的斗争,提倡各国在平等、互利、自愿的基础上进行油气贸易与合作,积极推动建立更加公平、公正、合理的国际能源新秩序。

如果说中国应对美式霸权更多体现的是“以德服人”的东方智慧和用制度规制的“柔性”一面,俄罗斯采取的则是“以力相抗”的强硬姿态,通过与美国针锋相对扞卫国家主权和领土安全利益。冷战结束后,美国对俄罗斯的战略敌意和防范之心未消,仍将其视为美国世界霸权的重要威胁,不放弃“扼俄弱俄”政策,通过北约东扩、在欧洲部署反导系统、在前独联体国家大搞颜色革命等手法压迫俄罗斯战略空间。但美国上述做法不仅没有收到预期效果,反而引发俄罗斯强势反弹。近期在乌克兰、叙利亚、打击“伊斯兰国”等问题上,俄罗斯的老辣作风和强硬表现都让美国及其盟友无所适从。而在最新的国情咨文中,俄罗斯总统普京再次表明了对抗霸权的决心:“俄罗斯不寻求敌人,但也不会屈服于外来压力。近年来俄罗斯虽处境艰难,但已变得更加强大。”俄罗斯实力外交特别是普京本人的强人政治风格在当今国际舞台上不乏拥趸。菲律宾总统杜特尔特上台后多次公开谴责美国干涉别国内政,甚至表示要与俄罗斯“结盟”。美国霸权政策之不得人心由此可见一斑。

四、美国中东石油战略调整

近年来,随着本土油气资源产量激增,美国对进口能源特别是中东石油的依赖性不断降低。欧佩克预测,到2035年,从中东出口美国的石油将“几乎不存在”。[50] 但问题在于,美国的中东石油战略绝不是仅仅依据美国自身的石油进口需求来制定实施的,它是支撑美国霸权地位的重要内容。一方面,中东地区是目前探明储量最丰富、产量高、成本低的世界石油供应中心,它对中俄两国的经济发展具有非常重要的影响;另一方面,中俄的崛起必然会加强其在中东原油市场的影响力。在这种背景下,美国不断调整其中东石油战略,以巩固其对中东石油市场的霸权地位。

(一)依托金融资本垄断,主导全球石油交易的定价权

90年代中期以来,发达国家出现金融化和债务化的趋势,涌现大量金融衍生品创新,为美国等西方国家加强在资本主义世界体系中的中心地位提供了新的手段。中心国家对石油定价权的主导力量,主要来自于其对石油期货市场的控制权。[51] 美国正是依托自身政治、经济实力和美元垄断地位建立了由其主导的石油金融体系,这一体系的核心是纽约商品交易所。

纽约商品交易所是世界上最大的商品期货交易所,也是国际两大石油定价中心之一,在世界石油市场上发挥了价格发现以及风险规避的重要作用。[52] 而原油期货由于其价格发现职能,越来越多地影响着国际原油的价格走势,改变着原油定价方式。[53] 美国得以借助资本的力量,通过干预国际原油期货市场价格,对石油现货交易价格施加影响,从而控制国际原油生产、贸易和价格,掌握绝大多数产油国和石油消费国的生计命脉。此外,由于国际石油定价采取划区原则,集中了新兴经济体的亚洲在购买石油时必须支付高额“溢价”成本。以沙特阿拉伯的中质原油出口价格为例,每桶原油亚洲比美欧基本要多支付1美元,在个别年份甚至多达5美元。[54]

(二)加快释放产能,争夺国际原油市场的控制权

2011年水力压裂法等新技术突破成功催生了美国“页岩油气革命”,有力推动美国能源独立势头,显着提升其石油产能和出口能力,为美国新时期能源外交提供了重要砝码和政策工具。

2014年美国成为世界最大石油生产国和重要机动生产者。有关机构测算,由于勘探开发技术进步,美国可开采石油储量已超越沙特跃居首位。且从技术上看,非常规油气生产刚刚起步,仍有很大潜力和提升空间。美国政府不遗余力加快推进石油产业技术革新步伐,努力提高产能,降低生产成本,提升竞争力,旨在继续扩大其在非常规油气生产等领域经济和技术优势,进一步争夺国际原油市场控制权。2015年12月18日,美国国会解除了长达40年的原油出口禁令,并在几个星期后将第一批石油运往欧洲,就是要把欧洲从俄罗斯的“石油恐吓”中解放出来。美国总统特朗普已明确表示将解除石油生产禁令以创造就业,公开质疑气候变暖的真实性,并任命石油垄断巨头埃克森美孚公司首席执行官蒂勒森为新任国务卿,充分表明石油工业集团在新一届美国政府中的决策权和影响力将获得极大提升。可以预见,美国石油产能在未来几年将加快释放,成为搅动国际原油市场格局的重要力量。

(三)推行“巧实力”外交,巩固以美国为中心的中东地缘政治格局

纵观世纪之交以来的美国中东外交政策,策略性收缩是一条主线。美国发动伊拉克、利比亚两场战争成功将“刺头”萨达姆、卡扎菲赶下台,一度尝到了“先发制人”的甜头,但也招致国际社会甚至其西方盟友的不满。2008年金融危机后,美国实力相对下降,奥巴马政府重心东移,实施“亚太再平衡”战略,对中东事务关注度和投入都有所降低,加之美国国内反战情绪和内顾倾向上升,迫使美国政府对中东政策作出微调,更加注重运用“巧实力”(Smart Power),更多从台前走向幕后,力求以较低成本维持在中东地区的地缘政治优势和石油霸权利益。

“巧实力”外交绝不意味着美国甘愿放弃中东事务主导权。事实上,美国对中东地区国家的控制有增无减,只不过较以往更加讲求策略和效率,希望在中东地区建立新的脆弱平衡,达到其离岸制衡的目的。反观如今的叙利亚,美国采取扶持代理人、派遣军事顾问等手段进行“遥控”,对直接军事介入和武装干预态度更加谨慎,试图借叙国内反对派之手将主张加强阿拉伯世界联合的阿萨德“拉下马”。而在打击“伊斯兰国”等地区恐怖主义势力问题上,美国也是态度暧昧,说得多,做得少,将其视作调动地区矛盾的一张牌来打,要求沙特等海湾盟友分担更多地区安全责任,并指责中国在中东“搭美国便车”(“free-riding”),急于甩包袱、卸担子。面对俄罗斯作为能源大国的崛起,美国通过与“宿敌”伊朗签订核协议为伊石油产能“松绑”,以平衡俄罗斯的影响力,确保美国对世界两大能源中心海湾和里海的控制。[55]美国还极力主导应对气候变化、替代能源、碳排放交易等国际谈判,急于向发展中国家转嫁责任,牵制中东石油供应国发展势头和政策独立倾向,同时大力宣扬“霸权稳定论”和“美国治下的和平”,积极在中东输出民主,大搞颜色革命,掩护其霸权行径。

五、中国的应对方略

“当今世界,石油安全作为事关众多国家重大利益的共同安全问题,已成为一个世界性的重大理论与实践问题,其本质并非石油总量严重不足,而是基于大国利益关系的地缘政治角逐、能源博弈所可能引起的石油供应中断和价格剧烈波动问题。”[56] 中俄互为最大邻国,具有高度政治互信,分别是石油消费大国和生产大国,在能源供求关系上具有明显互补性和相互依赖性,有合作的坚实基础和共同需求。美国无疑是影响中、俄石油安全的最大外部因素,在供需两端与两国激烈博弈。中东石油供应国仍是各方都不能忽视的重要力量。

为了维护我们的能源安全和战略利益,中国应积极运筹同俄罗斯、美国、中东三方在国际原油市场上的竞合关系,妥善处理外部石油安全问题。

首先,要加强同俄罗斯及中东产油国的合作,形成稳定的能源合作伙伴关系。稳步推进中俄油气管道建设,将俄罗斯打造成我国可靠的能源供应方,积极参与俄油气资源勘探、开采和加工,尝试以并购、联合建厂等方式进入俄能源市场,探索上下游一体化经营,探讨合作建立国家能源重点实验室,推动两国能源合作走深、走实。加强中俄能源政策及中东事务沟通与协调,利用各自优势与中东国家开展石油、经贸等领域的三方合作,共同维护国际原油市场稳定和油价平稳。

其次,要加快推进人民币国际化进程,为中国能源战略创造安全、稳定的金融环境。利用人民币“入篮”契机,加快人民币“走出去”步伐,配合国家能源政策,拓展海外石油利益。根据需要推动中俄本币互换、石油人民币结算、贷款换石油等举措,积极探讨建立中俄能源期货交易所,提升两国在国际能源市场和定价机制中的话语权和影响力,争取突破石油美元在国际石油贸易中的垄断地位,降低石油交易价格波动风险。

最后,要积极推动多、双边机制建设,提升中国在国际能源治理体系中的话语权和影响力。当前重点是扎实推进“一带一路”战略,完善中国能源战略布局,维护海陆运输通道安全,带动沿线地区国家和地区的基础设施建设和能资源领域的合作,共同打造利益共融体和命运共同体。利用上海合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议、金砖国家、中俄印(度)合作机制等既有平台开展能源合作,加强能源对话,探讨成立能源俱乐部、建立亚太多边能源合作机制等合作倡议,推动形成更加公平、公正、合理的国际能源新秩序。

①《石油:10%是经济,90%是政治》,今日头条,http://toutiao.com/i6284812212787757570/。

②威廉·恩道尔:《石油战争》,赵刚、旷野等译,北京:知识产权出版社,2008年。

③OPEC Annual Statistical Bulletin 2015,http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/

downloads/publications/ASB2015.pdf.

④舒先林:《美国中东石油战略研究》,北京:石油工业出版社,2010年。

⑤舒先林:《美国中东石油战略研究》,北京:石油工业出版社,2010年,第45页。

⑥马秀卿:《试论中东石油的世界战略地位》,《世界经济》1982年第10期。

⑦舒先林:《高油价背后的国际政治博弈》,《中国与世界观察》2008年第2期。

⑧彼得·施魏策尔:《里根政府是怎样搞垮苏联的》,殷雄译,北京:新华出版社,2001年。

⑨舒先林:《美国中东石油战略研究》,北京:石油工业出版社,2010年,第281页。

⑩余胜海:《能源战争》,北京:北京大学出版社,2012年。

⑪Keith Crane,et al.,Imported Oil and US National Security,Rand Corporation,2009,p.61.

⑫舒先林:《美国中东石油战略研究》,北京:石油工业出版社,2010年,第206页。

⑬舒先林:《美国中东石油战略的经济机制及启示》,《世界经济与政治论坛》2005年第1期。

⑭舒先林:《美国中东石油战略研究》,北京:石油工业出版社,2010年。

⑮David E.Spiro,The Hidden Hand of American Hegemony:Petrodollar Recycling and InternationalMarket,Ithaca:Cornell University Press,1999.

⑯潜旭明:《美国对中东能源战略变迁的理论分析》,《阿拉伯世界研究》2012年第6期。

⑰张建新:《美国霸权与国际石油政治》,《上海交通大学学报》(哲学社会科学版)2006年第2期。

⑱舒先林:《美国中东石油战略研究》,北京:石油工业出版社,2010年。

⑲Svante Karlsson,Oil and World Order:American Foreign Oil Policy,Oxford:Berg Publishers Ltd.,1962.

⑳B.Terzic,Energy Independence and Security:A Reality Check,Westlake:Deloitte University Press,2012.

[21]Task Force on the US Energy Boom and National Security,Empowering America:How Energy Abundance Can Strengthen US Global Leadership,Atlantic Council Global Energy Center,2015.

[22]舒先林:《美国中东石油战略研究》,北京:石油工业出版社,2010年。

[23]舒先林:《美国中东石油战略研究》,北京:石油工业出版社,2010年。

[24]吴磊:《全球石油新版图与中东石油》,《西亚非洲》2012年第6期。

[25]颜圣举:《论美国中东石油战略及其对中国的影响》,硕士学位论文,华中师范大学,2008年5月。

[26]Task Force on the US Energy Boom and National Security,Empowering America:How Energy Abundance Can Strengthen US Global Leadership,Atlantic Council Global Energy Center,2015.

[27]吴磊:《世界石油新版图与中东石油》,《西亚非洲》2012年第6期。

[28]冯基华:《美国中东政策的战略支点———沙特》,《亚非纵横》2012年第4期。

[29]吴磊:《世界石油新版图与中东石油》,《西亚非洲》2012年第6期。

[30]吴磊:《世界石油新版图与中东石油》,《西亚非洲》2012年第6期。

[31]王猛:《美国中东霸权的发展演变及启示》,《西亚非洲》2014年第5期。

[32]白中红:《论海上能源通道安全的国际法基础》,《太平洋学报》2009年第12期。

[33]梁芳:《南海,美欲拿下第17条海上要道》,《环球时报》2015年6月5日。

[34]舒先林:《美国中东石油战略研究》,北京:石油工业出版社,2010年。

[35]舒先林:《美国中东石油战略研究》,北京:石油工业出版社,2010年。

[36]王猛:《美国中东霸权的发展演变及启示》,《西亚非洲》2014年第5期。

[37]《国际能源机构:中国超越德国成为俄罗斯石油的最大买家》,http://www.guancha.cn/economy/2016_03_13_353737.shtml。

[38]Eric S.Downs,“China-Middle East Energy Relations”,http://www.brookings.edu/research/testimony/2013/06/06-china-middle-east-energy-downs.

[39]《中拉合作石油是重点》,http://finance.sina.com.cn/zl/energy/20140717/172519736165.shtml。

[40]OPEC Monthly Oil Market Report,http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/

publications/MOMR%20June%202016.pdf.

[41]Jean-Francois Seznec,Saudi Energy Changes:The End of the Rentier State,Atlantic Council Global Energy Center Report,2016.

[42]Task Force on the US Energy Boom and National Security,Empowering America:How Energy Abundance Can Strengthen US Global Leadership,Atlantic Council Global Energy Center,2015.

[43]张建新:《美国霸权与国际石油政治》,《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》2006年第2期。

[44]王猛:《美国中东霸权的发展演变及启示》,《西亚非洲》2014年第5期。

[45]李慧:《中国—中东能源合作开启新篇章》,《中国能源报》2016年1月25日。

[46]《习近平访中东签52项合作文件》,《京华时报》2016年1月25日。

[47]Andy Polk,“China:A Major Power in the Middle East?”,The Diplomat,2014/04/01.

[48]赵伟明:《挑战美国地位,重塑大国形象》,《西亚北非》2007年第10期。

[49]王猛:《美国中东霸权的发展演变及启示》,《西亚非洲》2014年第5期。

[50]刘轶:《美国能源独立对其中东政策的影响》,《中国科技投资》2013年第20期。

[51]王生升:《世界体系的结构性震荡是发达资本主义克服危机的现实路径》,《政治经济学评论》2014年第4期。

[52]张国君:《美国石油金融体系及对我国的启示》,《商业文化月刊》2007年8月。

[53]陈柳钦:《择机推动“石油人民币”体系建立》,《中国石化》2014年第2期。

[54]王生升:《世界体系的结构性震荡是发达资本主义克服危机的现实路径》, 《政治经济学评论》2014年第4期。

[55]张建新:《美国霸权与国际石油政治》,《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》2006年第2期。

[56]舒先林:《美国中东石油战略研究》,北京:石油工业出版社,2010年。

【察网(www.cwzg.cn)摘录自《政治经济学评论》2017年3月第8卷第2期。作者:范尔为,清华大学社会科学学院研究生;王生升,清华大学社会科学学院副教授。】

「赞同、支持、鼓励!」

感谢您的支持!

您的打赏将用于网站日常维护费用及作者稿费。

我们会更加努力地创作来回馈您!

如考虑对我们进行捐赠,请点击这里

使用微信扫描二维码完成支付

请支持独立网站,转发请注明本文链接:http://www.cwzg.cn/theory/201703/35146.html