实证经济学与规范经济学二分法的终结

原编者按:实证经济学和规范经济学被认为分别是研究“是”和“应该是”的经济学。然而,在许多重大场合,表面上的“是”是以“应该是”为前提的。否定了“应该是”,“是”也就不再成立了。反过来,肯定了“是”,也就加强了作为其前提的“应该是”。因此,任何实证主义都必然与规范主义缠绕在一起。西方新古典经济学和宏观经济学是基于资本主义的“应该是”所产生的“是”,而这个“是”反过来又加强了它的“应该是”,具有最强的规范含义。实证经济学与规范经济学二分法本质上是新古典经济学自证科学的一种修辞。作为一个伪命题,它可以终结了。

一、引言

在为创建新经济学而进行的最富有成效的批判方法就是批判旧经济学的终极原理。实证经济学和规范经济学的二分法就是西方经济学中这样的一个终极原理。虽然对这两个概念的介绍在西方经济学的教科书中只占微不足道的篇幅,但这个看似很小的篇幅足以诱使许多人认为,西方经济学都是实证的,都是对价值中立的事实的叙述,基本甚至丝毫不带有规范判断的成分,因而也是可各国通用的。许多坚持马克思主义的老一辈留美经济学家认为,应该借鉴西方经济学中的有益成分,然而,他们对什么是西方经济学的有益成分语焉不详。在他们手中,特别是在他们之后,当代中国的经济学格局发生了巨大变化,以至于中国大批经济学杂志充斥了西方微观经济学和宏观经济学的叙事,大量研究充满了对数据的计量回归,仿佛唯此才是经济学,才是经济学的最高水平。这种实证主义泛滥的格局既为他们始料未及,也为他们中一些人所不满。

根据马克思主义哲学主观和客观关系的基本原理,宣称进行实证研究和确实做到了实证研究是两码事。如果主观宣称和客观事实完全一致,哲学就可以不复存在了,认识也就可以终结了。在实证主义泛滥时,中国众多学者并没有注意到,西方一些知名学者对实证经济学和规范经济学的二分法提出批判。新剑桥学派罗宾逊夫人(1982)强调经济学应该把实证和规范相结合,认为经济学决不可能是完全“纯粹”而从不渗入价值判断的科学。新制度学派冈纳•缪尔达尔(1961)指出:“价值赋予永远与我们同在,不带任何偏向的研究从来没有过,也不可能有。我们的价值取向决定了我们解决问题的途径,决定了概念的意义、模型选择以及对观察的挑选等”。保罗•萨缪尔森(1954)虽然赞同实证经济学,但也认为经济学分析中不可避免渗透主观价值判断。哈佛大学实用主义哲学家希拉里•普特南(2006)提出了二分法崩溃说,认为所有的科学研究都是事实、理论和价值的“纠缠”。可是,持有上述观点的学者并没有阐明实证和规范究竟是怎样纠缠的,因此,对经济学界的普罗大众并没有产生决定性影响。这就表明,经济学如何使用规范和实证仍然没有得到很好的解决。

本文以作为当代西方经济学研究基础、参照系的教材中的新古典经济学、宏观经济学为例,对实证和规范的关系进行探讨,从而证明标榜自己为实证研究的新古典经济学、宏观经济学包含着大量规范判断,其中一些对社会主义国家而言具有致命性。这个证明不仅是理论和方法论的需要,还是现实的需要,因为不仅新古典理性假设、边际效用和均衡等概念以及宏观经济学的概念和理论所隐含的方法论,通过塑造理论来决定中国乃至世界上最重大现实问题的解决办法的可行性,而且中国老一辈学者提出的只能借鉴西方经济理论的主张仍然没有明确确立内涵。更重要的是,不弄清这个问题,中国自身的经济学构建也可能步入歧途。本文将通过引出关于规范和实证的辩证唯物主义的观点,对这种经济学构建的可能性加以方法论上的确认,毕竟,中国的规范与西方的规范不可能在重要的方面都相同。

二、“实证经济学”的内涵

实证经济学成为西方经济学的一个终极命题有其思想史上的根源。关于实证的思想在古典经济学中就已经出现。古典经济学家大卫•休谟(1751)主张不能从“是”中推论出“应该是”,即不能从事实判断中产生价值判断的命题,但没有否定价值判断存在的合理性。很显然,即使休谟的这个观点也是难以成立的。他实际上否定了知识的社会功能,否定了知识转变为力量的可能性。按照休谟的观点,研究“是”的经济学家就不可能向政府提出政策建议了。值得注意的是,休谟本人并不排除规范研究的价值,这在他那个时代是一种居于统治地位的观点。如果经济学家不能研究规范问题,亚当·斯密也就不用撰写《道德情操论》了。

奥古斯特•孔德(1995)沿袭休谟的上述观点,创立了实证主义社会学。马克思的着作记录了巴黎在1867-1883年就出版了《实证论者评论》或称《实证哲学评论》杂志,奥•孔德被认为是实证主义哲学家。纳索•威廉•西尼尔(2001)和约翰•穆勒(2009)将实证经济学和规范经济学的区别类比为“科学”和“艺术”的区别。英国经济学家约翰•内维尔•凯恩斯(2001)明确区分了实证、规范和艺术。他认为,一门实证科学是关于“是什么”的系统性知识,一门规范科学则是讨论“应该是什么”之标准的系统性知识体系,艺术则是讨论为了达到某一特定目标如何设定规则体系。他继而评论道,混淆实证与规范甚为普遍,成为很多谬误的根源,贻害至大。他还强调了“把政治经济学认定为一门独立的实证科学”的必要性。毫无疑问地是,这些西方学者在讨论实证概念的时候,是限定在资本主义的背景下的,也就是他们讨论的是资本主义实证。

除了这些古典思想渊源外,当代实证经济学还在当代自然科学中找到实证主义的渊源。一个围绕维也纳大学的在1924-1936年经常见面的不同自然科学领域的一些学者所构成的“维也纳圈子”(Vienna circle),[1]试图利用现代逻辑使哲学科学化,并提出逻辑经验主义(LogicalEmpiricism)、逻辑实证主义(LogicalPositivism)或新实证主义(Neopositivism)的哲学命题。在这个圈子里,为中国人所熟悉的主要人物有物理学家爱因斯坦。他们基于假设-演绎框架下的理论推导模式在自然科学领域产生了大量成果。这些人对于当代西方学者的影响甚至比上述的西方社会科学领域学者的影响都大。

然而,当当代西方经济学对自然科学内的实证经济学观点采取拿来主义态度的时候,它甚至比古典经济学都退步了。它通过严格区分“是”和“应该是”认为,实证经济学研究的是“是”,而不是“应该是”,从而宣称要将规范经济学排除在经济学的主流之外。以帕累托改善、帕累托效率着称的意大利经济学家维弗雷多•帕累托(2007)认为经济学只包括实证经济学。英国经济学家莱昂内尔•罗宾斯(2000)通过“目的-手段”型的经济学定义,直接将规范经济学排除在经济学的科学范畴之外。米尔顿•弗里德曼(2014)认为,关于经济政策的分歧应该主要来自于政策的实证方面,而不是来自规范的看法,同样排除价值判断在经济学中存在的合理性。20世纪中叶萨缪尔森等人的经济理论数学化实践终使得实证主义、演绎成为20世纪后半期西方经济学经久不衰的时尚。在这种时尚支配之下,今天一些西方学术杂志就拒绝文章在文末讨论政策了。

在对西方经济学实证主义采取拿来主义的时候,中国学者并没有注意实证经济学究竟是什么。本来,如果仔细推敲实证主义的定义,就不难发现实证主义本身并非铁板一块,存在着不同的实证主义。仅从这一事实来看,实证主义就是包含规范判断的。但就本文研究经济学方法论的目的而言,我们需要研究经济学中的实证主义究竟是怎样包含规范判断的。为此目的,我们可以基于他们所谓的科学方法的统一性和西方经济学家们的实践把比德(Beed,1991)基于哲学对实证主义的总结来定位实证经济学的内涵,[2]也就是说,经济学实证主义有如下七大主张:

1、科学知识是经济学知识的唯一有效形式;

2、形而上学的宣称、规范的陈述、价值判断和观点不是有效的经济学知识;

3、基于感觉体验的经验数据是经济学有效知识的唯一源泉;

4、有效的经济学知识只能通过逻辑和数学的方法才能获得;[3]

5、经济学中的推广、原理和理论只能通过基于经验数据的演绎加以推导和验证;

6、经济学中的推广、原理和理论只能用数理逻辑的形式构建和表达;

7、在经济学研究中,规范观点、价值判断、信仰和意见不能进入到经验数据的收集、理论的构建或验证中。

以上七点可能足以诱使人们相信,西方经济学的实证主义主张是科学的,应该得到遵从。这样一来,实证主义经济学的主张本身对许多人就具有规范主义的含义了。让我们不去追究这个意义上的实证主义的规范性。其实,上述七点中绝大部分甚至全部内容,都是难逃规范判断的。一是,基于感觉体验的经验数据都是在一定社会制度下产生的,对这些数据的使用本身就代表着以一定的社会制度为前提,都含有价值判断。二是,任何逻辑演绎都需要做出假设,而哲学社会科学的一大功能就是肯定还是否定现存社会制度,这样,任何重要的哲学社会科学理论进行演绎的假设都必然带有价值判断,即肯定还是否定现存社会制度。三是经验数据的收集、理论的构建或验证都是具体的人来做的,而任何人都有对其所生存于其中的社会制度以及对与此制度竞争的社会制度的判断,都无法离开这种判断。基于这三点,上述七点本身构成形而上学的宣称。这样看来,任何关于“是”的研究都无法脱离“应该是”了。我们的这个抽象的分析可以用新古典经济学和宏观经济学实证究竟怎样在“是”的研究中充斥着“应该是”的规范判断来加以证明。

![]()

![]()

![]()

![]()

五、结论

以上对新古典经济学、宏观经济学实证主义的否定是对实证主义的否定,是对错误实证替代正确实证的否定,是对用鸡毛蒜皮、家长里短实证替代表现、蕴含社会主要矛盾、矛盾的主要方面实证的否定,是对把实证方法推向极端的否定。这种极端背后隐藏着极强的资本主义价值判断。

本文分析表明,现代西方微观经济学和宏观经济学充斥着规范判断。实际上从经济学创始伊始,经济分析和政策建议就已深深地交织在一起。近代人物无论是亚当·斯密还是李嘉图,都是用其文章、着作为资产阶级和资本主义摇唇鼓舌和大唱赞歌。更早的威廉·配第的着作更是献给国王的。300多年前的西方社会,充满了抱着发财梦的人,就连上层知识分子也在想着怎样致富。在他们的说辞中没有规范的判断吗?说实话,发财梦充斥着之后的每一个西方国家。现代人物无论是凯恩斯还是哈耶克,无论怎样争吵,都是要稳定资本主义,只是凯恩斯主要关注资本主义的内部问题,而哈耶克主要关注资本主义的外部威胁而已。新古典经济学作为西方经济学发展的一种重要结晶,其两大基本定理都隐含着对“资本主义不能被打败”这一论点的支持。因此,西方主流经济学家在进行实证研究之前,就已经有一个资本主义制度天然合理、应该永存的价值判断在起作用了,它的实证是资本主义实证。在这个规范判断之下,无论是把经济学理解为对这一制度下的财富生产和资源配置进行实证研究,还是把它理解为对这一制度的宏观结构进行实证研究,都包含着巨大的规范判断。因此,西方微观经济学和宏观经济学的实证主义并不是如它所宣称的那样是纯粹的实证主义。

马克思主义从来不否认自己具有价值判断,再加上微观经济学和宏观经济学的实证中所包含的极强的价值判断,我们可以比较保险地推论,任何经济学都不可能排除规范判断,任何经济学不可能离开规范的判断。研究什么,怎样研究、以什么为基础来研究,都包含着巨大的规范(价值)判断。问题不是要不要规范分析。在历史上,西方学者提出实证主义所针对的规范是类似宗教神学的那种教义,而随着科学的发展,规范主义早就跳出那种类似宗教神学教义范畴了。马克思主义者早就给社会科学奠定雄厚理论基础和方法论基础了。比如,如果把列宁主义作为规范主义而排斥,就没有十月革命,就没有中国新民主主义革命,如果把斯大林主义作为规范主义而排斥,就没有中国的一五计划。这就说明,经济学研究并不能排斥规范主义。问题是要怎样的规范分析。是要新古典主义、资本主义的规范还是要马克思主义、社会主义的规范。伦理、信条、价值观、科学知识等都构成这个社会中的人们产生规范判断的原因。规范选错了,实证也就意义有限了,甚至会如新古典那样走上理论邪路了。有很糟糕的规范经济学,但是,也有很好的规范经济学。比如,穷人应该想办法改变自己的经济地位,来让这个世界更为公平一些。这是个很好的问题。可以说,它是经济学的最重大的问题之一。上述分析也表明,一些表面上的规范判断,可以被证明具有强大的实证主义(数据的、数理的)支撑。当产生了这样的结果时,割裂实证与规范的实践实际上将会丧失实证主义的初心了。在今天,各国的实践正在如火如荼地进行,在新的理论、新的范式下所形成的规范主义不仅对于一个社会的稳定是必要的,而且对于人类探讨新的前途也是必要的。

综合以上,规范主义的价值是巨大而无法被取代的。虽然规范不是理性思考的唯一范式,虽然规范主义并不可取,[8]规范方法却不仅必不可少,而且极有价值。规范判断在引导着实证研究的方向。必须承认,在经济学理论的构建和验证中,规范判断无法避免。经济学中实证主义的科学应用必须与科学的规范判断相结合。

参考文献:

﹝1﹞[英]A.J.艾耶尔. 逻辑实证主义运动的历史[J]. 世界哲学,1987.

﹝2﹞[法]安托万•多迪默、让•卡尔特里耶. 经济学正在成为硬科学吗[M]. 张增一译. 经济科学出版社, 2002.

﹝3﹞[法]奥古斯特•孔德. 论实证精神[M]. 黄建华译. 商务印书馆, 1995.

﹝4﹞[法] B.米肖. 新实证主义继承与批判[J]. 国外社会科学, 1983,(9).

﹝5﹞程恩富、胡乐明. 经济学方法论[M]. 上海财经大学出版社, 2002.

﹝6﹞[意]维弗雷多•帕累托. 普通社会学纲要[M]. 田时纲译. 三联书店, 2007.

﹝7﹞[德] H.卢特. M.石里克·实证生义·新实证主义[J]. 哲学译丛, 1979,(2).

﹝8﹞[英]琼•罗宾逊. 现代经济学导论[M]. 陈彪如译. 商务印书馆, 1982.

﹝9﹞[英]莱昂内尔•罗宾斯. 经济科学的性质和意义[M]. 朱泱译. 商务印书馆, 2000.

﹝10﹞[德]卡尔•马克思、弗里德里希·恩格斯. 马克思恩格斯全集. 第16卷. 中共中央翻译局译.人民出版社,1995.

﹝11﹞[法]M.克拉夫兰. 维也纳学派的两种实证主义[M]. 世界哲学, 1980(4):33-41.

﹝12﹞[美]米尔顿•弗里德曼. 实证经济学论文集[M]. 柏克译. 商务印书馆, 2014.

﹝13﹞[英]马克•布劳格. 经济学方法论[M]. 黎明星等译. 北京大学出版社, 1990.

﹝14﹞[英]纳索•威廉•西尼尔. 政治经济学大纲[M]. 商金艳译. 人民日报出版社, 2010.

﹝15﹞[美]威廉•鲍莫尔. 资本主义的增长奇迹[M]. 郭梅军等译. 中信出版社, 2004.

﹝16﹞王振中:《新征程的三大攻坚战不容掉以轻心》,中国社会科学网,2017年12月21日。

﹝17﹞[美]希拉里•普特南. 事实与价值二分法的崩溃[M]. 应奇译. 东方出版社, 2006.

﹝18﹞[英]约翰•穆勒. 政治经济学原理─及其在社会哲学上的若干应用[M]. 金镝译. 华夏出版社, 2009.

﹝19﹞[英]约翰•内维尔•凯恩斯. 政治经济学的范围与方法[M]. 党国英等译. 华夏出版社, 2001.

﹝20﹞游士兵、王梦荻、王今朝. 解构全要素生产率:对供给侧的一种诠释[J]. 黑龙江社会科学, 2017,(2).

﹝21﹞Chenery H B. Comparative Advantage andDevelopment Policy [J]. American EconomicReview, 1961, 51(1):18-51.

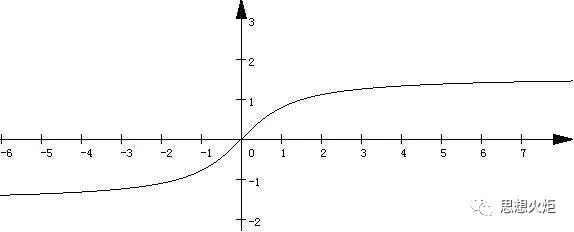

﹝22﹞Don Fullerton. On the Possibility of anInverse Relationship between Tax Rates and Government Revenues [J]. Journal of Public Economics, 1982,19(1): 3-22.

﹝23﹞Fullerton D. On the possibility of aninverse relationship between tax rates and government revenues [J]. Journal of Public Economics, 1980,19(1):3-22.

﹝24﹞Myrdal G. Economics and Society: The Political Element in the Development ofEconomic Theory [M]. London: R. & K. P., 1961.

﹝25﹞Samuelson, P. A. The Pure Theory of Public Expenditure [M]. The MIT Press, Vol.36. No.4 (1954), pp.387-389

﹝26﹞Varian, H.R. Microeconomic Analysis [M]. Norton and Company, 1992, p.102..

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Vienna_Circle。也有人把维也纳圈子译为维也纳俱乐部或维也纳学派。

[2]转引自Thomas A. B.,and Paschal F. O’ Gorman. Beyond Rhetoricand Realism in Economics: Towards a Reformulation of Economic Methodology, Routledge,1995, p. 13.

[3]逻辑的现代发展产生了符号逻辑学。这就使得用数理逻辑来推演经济学命题成为一种可能。但数理逻辑最多只能保证推理的有效性(用得对的话),不能保证命题的正确性。

[4]无论是萨缪尔森还是曼昆的经济学原理,都没有向初学者明确地传递出这个信息。相反,他们传递的主要信息是,价格要么由市场决定,要么受到垄断的影响。而本文这里的分析是建立在不存在均衡价格的概念基础上的。实际上,李嘉图本人认为价格是可变的。Chenery(1961)也认为,由于生产条件、要素会随着时间的变化而变化,应该放弃均衡价格的概念。

[5]孔丹:《坚持党的领导,善于驾驭市场和管控资本》,《经济导刊》,2018年第3期。

[6]这种伦理到底如何还是值得思考的。日本在二战后的终身雇佣制可能不是伦理使然,而是势所必然。日本在二战时损失了大量的男人,结果导致战后资本家缺少工人可用。可能是因此产生了终身雇佣制。另外一种解释则是文化上的。日本奉行的武士道忠君思想移植到企业中就变成了员工对企业的绝对忠诚,而企业为此必须终身雇佣工人。另一个终身雇佣的好处在于企业可以最大限度地保留所谓人力资本。

[7]资本主义国家工会力量强大时,会导致工资指数化,从而使得工人的实际工资保持不变。

[8]即那种对一个人的知识的证当(justification)只能建立在由特称或单称的已被证实的经验证据基础上的主张。

【王今朝,察网专栏学者,武汉大学经济学教授、博导。本文原载《福建论坛》人文社会科学版2018年第9期】

「赞同、支持、鼓励!」

感谢您的支持!

您的打赏将用于网站日常维护费用及作者稿费。

我们会更加努力地创作来回馈您!

如考虑对我们进行捐赠,请点击这里

使用微信扫描二维码完成支付