周国正:独行其道——由儒家传统看中国政府“贤能政治”的合理性、合法性

【本文为作者周国正向察网的独家投稿】

一. 按民主标准为中国传统政治文化重新定位的尝试

半个多世纪前的1958年,唐君毅、牟宗三、徐复观、张君劢四位先生在港、台联合发表了一篇重要的文章《为中国文化敬告世界人士宣言》,虽说是敬告世界人士,其实却是敬告国人传统中国文化在现代世界中当如何定位;其中第9节“中国文化之发展与民主建国”集中于探讨儒家的政治理念,直至今日还有广泛影响力,可以视之为具有代表性的看法。

《宣言》首先承认西方民主制度的价值,认为“中国需要真正的民主建国,亦需要科学与实用技术,中国文化中须接受西方或世界之文化”。既然要接受西方文化,那么传统文化当置于何地?《宣言》认为两者是兼容的,中国传统政治文化本身即含有民主元素,见诸以下种种说法:

˙ 天下为公 (《礼记・礼运》)

˙ 天视自我民视,天听自我民听 (《尚书・泰誓》又《孟子・万章上》转引)

˙ 人皆可以为尧舜 (《孟子・告子下》

˙ 为政以德 (《论语・为政》)

不过,如果中国传统政治文化中已经含有民主元素,那育成推衍就可以了,又何须接受西方政治文化?就此,《宣言》指出,传统中国政治文化中的民主元素在现实中很有不足,是否“为政以德”,是否“天视自我民视”等等在施政中虽然可以通过选贤与能、宰相分权、御史监察、臣下进谏、史笔直书等助成,但最后始终决定于君主个人的道德取舍,缺乏外部制度化的人民监察制约;而且君主制下人民只是被动的接受德化,未能作为一道德主体,因此不能不师法西方行之有成的民主制度;另一方面,中国传统文化中“天下为公”、“人皆可以为尧舜”等理念推衍下去就会走向宪政民主,所以民主本身也是一种内在发展的需要。

二.儒家思想与民主思想有本质差异

不过,儒家思想真的与民主思想兼容吗?细看以孔、孟为核心的儒家政治思想,很容易发现在几个关键问题上两者有重大甚至本质上的差异:

1. 权力来源——主权在民 vs 主权在道

民主思想认为主权在民,执政者的权力来自人民授与。17世纪民主理论的开创者霍布斯(Thomas Hobbes)、洛克(John Locke)在所着《利维坦》(Leviathan) 、《政府两论》(Two Treatises on Government) 中即提出政治权力源于民众自身权利的付让,统治者必须得到人民的授权(authorized),才具有正当性。千禧之交的2000年华沙举行国际民主论坛,宣称“人民意志(will of people)是权威的基础”,这是民主思想的核心根据。

儒家思想与此大异,孟子的弟子万章询问舜何以有天下的时候,孟子的回答是“天与之”(《孟子・万章上》),是否得“天命”后代就成了政权是否具有正当性的同义词,虽然孟子指出天之是予是夺,在现实层面操作会以民意为依归,但在理念层面则天-天命才是最后的权威,《尚书・泰誓》中的“天视自我民视”云云也应当如此理解。儒家的天很早就开始褪去人格神色彩,所代表的是一个道德实体、一种道德律; 外视之则为天道天理,类似西方的natural law,内视之则为良知良心,近乎英语的conscience,(《孟子.尽心上》“尽其心者,知其性也,知其性则知天矣”,内外人天一贯)。“为人做事要对得起天地良心”,虽是俗语,但也是最能引起国人共鸣的原则,因为其中反映了中国最为核心的伦理思维,人——君臣士庶任何人,所要对之负起终极责任的其实是这个道德权威(文雅的说法是“俯仰无愧”;“俯仰”谓“天地”,“无愧”言“良心”,由古到今,或雅或俗,思路是完全一致的) 。执政者之所以要博施济众,是要为这个道德权威(及其所要求的人民福祉) 尽责,不是直接对人民的权力负责,政权的正当性(或称合法性、认受性legitimacy) 最终决定于能否替天行道,“天-道”成为权力的真正根源。所以,当古代帝王自称“天子”(天之子),以天为名标举自身神圣之时,同时也就被天压下了一己绝对的权威,其中关系《礼记.表记》说得很清楚:“唯天子受命于天,士受命于君,故君命顺则臣有顺命,君命逆则臣有逆命”,天子并非至高无上,唯我独尊的,其上还有悠悠苍天、浩浩昊天;此所以孔孟要求为人臣下者“从道不从君”:

以道事君,不可则止 (《论语.先进》)

君有大过则谏,反覆之而不听,则易位(撤换他)/ 则去之(离开他) (《孟子.万章下》)

事君有犯而无隐 (《礼记.檀弓上》)

必要时甚至可以吊民伐罪以替天行道,《孟子.梁惠王下》“闻诛一夫纣矣,未闻弑君也”,《荀子.臣道》“夺然后义,杀然后仁,上下易位然后贞”,话说得斩钉截铁,毫不含糊。而史不绝书犯颜直谏甚至以死相殉的贤臣伉士,当时纵或判为大逆,但历来皆厚加褒扬,因为他们所服从的正是天子之上更高的权威(金耀基《中国之“现代型国家”的发展困境》认为“天子”一词有“道成肉身”的味道,使帝王地位在国家体制内不容挑战,揆诸学理史实,皆有未安)。

至于“天下为公”云云更只是追述(加上想象)一个已经消失了的远古之世,从人类社会发展史看,当即夏后氏之前的部族式“原始共产社会”--

“人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长”

“货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己”

等等说的都是社会结构层面、经济分配层面的“公”,与政治层面上主权谁属的问题无涉,因为那种社会中根本没有后代意义的执政者;部族首领享有的只是社会权威,并非行政权力--其意见决定会受到尊重,但并没有强制执行的能力,近乎从前农业社会中的乡亲父老(参福山(Francis Fukuyama)所着《政治秩序的起源》(The Origins of Political Order)一书),主权、执政权力来源这类问题根本还不可能出现。把“天下为公”视作“主权在民”完全是一厢情愿的张冠李戴;而且孔子也不愿意载上这顶帽子,《论语.八佾、阳货》“吾从周”、“吾其为东周乎”等语明确表示另外心有所属,志不在此;不仅如此,其中“人不独亲其亲,不独子其子”等“兼爱”式行为,更会与儒家主流所倡“亲亲-仁民-爱物”的差序式仁爱观相违而被孟子视作“无父无君”的禽兽,《礼记.中庸》“生乎今之世,反古之道”、“道不远人,人之为道而远人,不可以为道”亦可理解为是就此而发的非议。不过这种无等差的兼爱主张向来(特别是在乱世)都有一种人道魅力,墨家提倡“背周文而用夏政”(《淮南子.要略训》),显然是反对有封建公私差异的“小康”而要求回复部族共产平等的“大同”,19、20世纪之交不少乌托邦主义、无政府主义以至马克斯(Karl Marx)所批评的空想社会主义、所自诩的科学社会主义都可以说是这种倾向不同时代、不同形式的呈现;“天下为公”为其一脉一支而已,在中国昙花一现,秦汉之后就退出主流视界了。

2. 政治运作——人民行使权利 民意至上 vs 贤哲履行责任 循道为先

民主democracy一词由demo和cracy合成,原意是“民治”(“民主”源自日译,本来并不准确),反映古代希腊雅典公民共议决定施政的实况;后来人口繁衍,直接民主(治)已不可能,更未必可取(一般人既无时间兴趣,亦无相关知识能力),起而代之的是代议民主(治),在代议民主下,熊彼得(Joseph Schumpeter)《资本主义、社会主义、民主》(Capitalism, Socialism and Democracy) 一书指出,人民已经不再直接决定施政,而是通过选举交由职业政客(集团)负责,不满意则换上另一个。不过无论古今,democracy都意味着人民的意志就是最后的权威。此点亦与儒家大异,在儒家的天-道理念中,君主的身份虽然也可以视之为管家,要替天行道,不过这个管家却不是由人民而是由道德实体-天所决定的,人民并非其主,为主者天;而执政者既承受大任,就需按天道、天理行事,而天道、天理都是以人民的生息荣养为依归的,这是儒家政治伦理的基本信念,例如“天地之大德曰生”(《易.系辞下》)、“天道福善祸淫”(《书.汤诰》)等等。作为天道执行者的执政者,在取得管治万民权力的同时也必须承担保育万民的责任,所以孟子有“民为贵,社稷次之,君为轻”的名言(《孟子.尽心下》),甚至连法家的慎到都说过“立天子以为天下,非立天下以为天子也”(《慎子‧威德篇》);不过,反过来说,由于天-道才是至高无上的,所以当人民选择出现偏差,或违道或不智,有损于自身真正利益时,贤哲也可以而且应该独行其道以忤民意:

子产曰:“何害?苟利社稷,死生以之!且吾闻为善者不改其度,故能有济也。民不可逞(放纵),度不可改。诗曰『礼义不愆,何恤于人言!』” (《左传・昭公四年》)

是故权利不能倾也,群众不能移也,天下不能荡也;生乎由是,死乎由是,夫是之谓德操 (《荀子・劝学》)

盘庚之迁,胥怨者民也,不特朝廷士大夫而巳,盘庚不为怨者故,改其度;度义而后动,是而不见可悔故也 ( 王安石《答司马谏议书》)

《论语.子罕》“虽违众,吾从下”,儒家行事的大原则,是既不从君亦不从民,而是从道;“民之所好好之,民之所恶恶之,此之谓民之父母”(《礼记.大学》),对人民的好恶,固然必须倾听回应(responsive to) ,但却不可受制屈从(controlled by) ,对儿女百般迎合,唯命是从的绝非父母之道,只是奴仆之行(英国旧式公文中官员致函国民时下款即自称your obedient servant) ,“以顺为正者,妾妇之道也”《孟子.滕文公下》,深受孟子讥议;对人民固然必须关顾,但是以父母之道还是以奴仆之行,于此儒家与民主大不相同。说到最后,统治者之能否享有天命,延续政权,是由其行道实绩——是否“民到于今受其赐”决定,而非由民众一时的选择决定。按民主理论,执政者的权力来自人民,所以执政者要对人民负责;按天命论,则天子受命,秉受权力之时也承担道德责任,对人民不是契约式的负责,而是道德上的尽责。

3. 人的平等性——人人生而平等 vs 人有贵贱贤愚

洛克在前引书中提出人人生而自由、平等,既不凌驾于人,亦不从服于人,这是后来民主理论中的重要共识,一人一票,每票等值等等安排非此无以立足。但何以人与人是平等的?智力、能力、品德、才性、见识、经验、胸襟、视野凡此种种,我们都知道人与人之间可以判若云泥。《宣言》所引“人皆可以为尧舜”说的只是人在道德潜能上具有相同可能性,但落实到具体行事,则“从其大体为大人,从其小体为小人”(《孟子・告子上》),会有贤愚上下之别,在政治社会生活上不会平等。如果说,无论什么人都应该享有相同的基本尊严和权利,儒者基于“己所不欲,勿施于人”的仁恕原则当然赞成,但如果一个自私短视的人的意见和一个聪明正直的人的意见都应该同样重视,都应该在施政上体现,一如政客的信誓旦旦:“我尊重每一个选民的意见”,则只应视之为博取选票的伎俩陈言,在现实上是反常识的。

儒家哲学是人的哲学,其中的“人”是真实而复杂的,既有孳孳为善的舜之徒,也有孳孳为利的(盗)跖之徒,有好学短命的颜回,也有老而不死的原壤,在君子与小人的光谱之间,有才有不才,有器有不器,有美玉瑚琏也有朽木粪土,因此绝不追求反常识无原则的平等;也不会接受现今选举政治中“人”摇身一变成为“选民”之后,可以立刻抽象而纯粹起来,既神圣又完美,不可冒犯,不能质疑,在选民-民意之前一切都必须匍伏下拜,包括风骨、理性与智慧。儒家从常识出发,肯定人与人之间的差异,指出君子、小人(原指胸无大志的升斗市民)的角色分工:

天之生民也,使先知觉后知,使先觉觉后觉 (《孟子・万章上》)

君子之德风,小人之德草;草,上之风,必偃 (《论语・颜渊》)

具才德的君子要领导一般平民百姓,两者不仅在政治现实中必然不平等,而且在政治理念中更不应该平等,否则终日讼讼嚣嚣,只会使施政瘫痪,失向失序。

一般认为现代西方倡民主,传统中国重民本,这种提法其实很不佮当;因为如果民本指的是重视人民福祉,则现代西方民主理论同样强调人民利益,同样照顾人民需要,在这意义上同样是以民为本(林肯(Abraham Lincoln)所言的for the people正正指此),民主与民本两者根本不能构成对比关系,一如“水果”之与“苹果”。真正的分别在于对主权谁属的理解不同,对人人平等的认识不同,所以由此衍生出来的施政运作方式——特别是在如何决定执政者方面——也不同:

一为主权在民,以人民平权选择为准——由人民择“贤”施治;

一为主权在道,以贤哲明睿判断为高——由贤哲择“贤”施治。

简言之,在以民为本的共同前提下:

前者为“民本民主民治(代议方式), 民意至上”

(即林肯型的“三民主义”-for the people, of the people, by the people);

后者为“民本道主贤治,循道为先”,既“从道不从君”,也“守度宁违众”。

两个方案,其一公平合理明智,但有违人民选择,其二偏颇荒谬愚蠢,却符合人民取态,如何取舍?如何抉择?以此即可测试一个决策者的“中国性”(Chineseness)。

三.普世价值实即唯一价值

主权在民、遵从民意、人人平等都是民主思想中的核心理念,儒家在这方面南辕北辙,两者如何兼容?唐、牟诸位之所以要勉强牵合其实是另有苦心的。近二三百年以来,西方在政治、经济、军事、科技、文化各方面具有绝对优势,晚清张之洞的“中学为体,西学为用”还希望在其中有所取舍,但甲午之战、八国联军以及导致种种不平等条约的大小失败,令国人的民族文化自信丧失殆尽,五四前后一方面提倡德先生、赛先生,一方面要打倒孔家店,既是忧患殷深的发奋图强,也是对固有文化的轻蔑扬弃;1949年之后奉共产主义、唯物主义为圭臬,中国传统文化不是专制封建就是落后唯心,可说已无立锥之地。《宣言》用心良苦,要重新确立中国传统文化的价值,在政治方面,其基本思路是,民主是最高标准,中国传统政治文化既与这个标准兼容,则价值亦可由此确立。不过,这里包含一个隐藏的预设,因为即使承认民主是最高标准,但如果中国传统政治文化也处于相同高度,是另一个最高标准,那亦完全毋须依靠与民主的兼容性来论证本身的价值。由此可以看出,《宣言》无形中是把民主视为普天之下的唯一标准的。

这就涉及自苏联崩溃之后甚嚣尘上的一个词——“普世价值”(原指普世皆然的价值,是否存在,尚有疑问;但一般人则理解为普世共遵的价值,非此不可,不容例外。此处用后一义)。普世是一个崇高宏伟的提法(grand narrative),带有神圣的光环,不过看穿光环,背后也包含一种目无余子,排斥一切的霸权;“普世”并非仅指普世皆能适用,而是普世必须遵从,这样的普世价值,就成了舍我其谁,不容例外的唯一价值。英国前首相贝理雅(Tony Blair)说民主是普世的追求(universal aspiration),美国现总统奥巴马(Barack Obama)更直截,指为唯一的标准(the single standard),也就是说,只准这个,不要再想其他了。现今全球国家192,文化、历史、社会情况各有不同,贝理雅、奥巴马是否一一了解?竟然可以不看病人就开方用药,挟普世以令天下,此非霸权而何!

普世价值是时髦用语,但只是新瓶旧酒,古已有之,《孟子‧滕文公下》“天下之通义也”,《礼记・祭义》“放诸四海而皆准”(原为四句,浓缩为一),指的就是不折不扣的普世价值;上帝-阿拉在基督教、伊斯兰教中是唯一的真神,因此全世界都要接受,也是另种普世价值。中国儒家思想曾经在一定范围内普过世,朝鲜、日本、越南是接受最深的,不过这是出于三国主动乐意的吸纳;至于七、八世纪的伊斯兰、近代的基督教则往往左手圣经右手剑(或枪),因为那是最高的美善,为了你好,你不接受也不成;对这类强人同己的自我期许,哈佛当代名史家费格逊(Niall Ferguson) 在《巨人》(Colossus) 一书引述了几段说辞,很能勾勒出这种心态(费格逊是“帝国”(巨人)的支持者,认为帝国有存在必要,一言而成天下法,世界秩序才可以维持。这里转引,是倒过来师其辞不师其意),首先请看1968年美国前参议员富比特(J. William Fulbright)的精要概括:

英国人称之为“白人的承担”(White man’s burden),法国人名之曰“文明化使命”(civilizing mission),19世纪时美国人自命“替天行道”(manifest destiny),今天则叫作“权力的责任”(responsibility of power)。

在当今之世,舍我其谁的气慨下,固然少不了帝国的野心、资源的贪欲,但也不能不承认其中包含着真诚美好,虽然一脸傲慢的善意。在大英还是帝国的时候,牛津才俊要赴印当官的(Indian Civil Service 印度公务员局),他们的导师,大史家汤因比(Arnold Toynbee)会赠之以言:“去印度就要为当地人民谋福祉,这是英国人所能从事的最崇高使命之一”,悲悯而自负;美国《独立宣言》开宗明义:“这些都是美国的原则、美国的政策……也是所有朝向未来的男男女女,所有现代国家,所有开明社会的原则、政策。这是人类的原则,必然得胜”,恢弘兼霸气。

那是种族优越感、文化优越感还天经地义的时代,西方人可以坦然以落后民族的文明赐予者自任;今天时移世易,讲究政治正确,不可再说自己的文明体制高人一等了,但你还是要接受我的那一套的,那就把我的那一套说成是举世皆然的那一套吧,请看以下一段:

这些人(指英国所辖埃及属民)以什么为自身的利害得失,我们毋须一一顾及……重要的是每个特别问题都要以西方的知识经验为首要参考……我们所真心诚意视之为属民最高福祉的。

这是十九、二十世纪之交英国驻埃及重臣巴宁(Evelyn Baring)的豪言,今日听来一定使人气往上冲;不过,如果把其中的“这些人/属民”改为“该国”,把“西方”改为“普世”,那是不是还经常听到有人在说,而且不知不觉很容易就可以咽下去了?美国前总统杜鲁门(Harry Truman)一语道破:

(要拯救世界,不致沦为集体主义)・・・全世界就要采用美国制度,美国制度之能否存在,取决于美国制度能否成为全世界的制度。

风起于青萍之末,“普世价值”由是滥觞!西方不少人喜欢扮演上帝(play God),现在推行的可称为“亚上帝工程”,上帝按照自己的形像塑造人类,他们则要根据普世价值塑造世界。

普世价值之蒙西方大肆宣扬,事出有因已如上述,但国人亦对之趋之若鹜,如获至宝,其中又是何故?价值就是价值,只要值得追求,“虽千万人,吾往矣”,普世不普世,干卿底事?对病者而言,某种方剂是否弥足珍贵,不在于可以治好多少人的病,而在于是否适用于自己的病,就如饥者求食,渴者欲饮,各有所需,把清水予饥者,以米饭予渴者,再有价值也无济于事;同样道理,某种价值之是否有价值,也绝不在于其普世与否,而在于能否量体裁衣,适己有效。但国人不理,对“普世”价值顶礼颂赞,若大旱之望云霓,大概不出于两个原因:

首先,“普世”一词带有伟大崇高的意蕴,就如“终极”关怀、“永恒”真理等等法最易令人目眩心醉,对处身于道德虚无,价值倒错的时代而又追求意义,渴慕理想的有心人极有吸引力;

其次,恐怕仍是出于对民族文化自信的丧失,畏怯于要针对国情民情一一就事论事而独立的思考判断,于是转而乞灵于万应灵丹,既然普世皆然,那多半是错不了的;

山中独行的猛虎,何去何从每一步都要自己决定,但在羊群中做一头羊,就只需随众游移(hiding in the herd),感觉上舒服安稳得多,所以见到一大群的普世价值,自然就一头钻进去了。美国以民主立国,当时民主绝未普世;西欧信仰基督,基督亦非天下皈依,但美国西欧不会为此而有丝毫顾虑趑趄,因为自信满满;国人底气不足,谈价值,就不得不以普世为后盾了。

普世价值由西方大力输出,得国人热诚拥戴,于是蔚成风气。儒家思想、伊斯兰、基督教信仰等等当然有其崇高价值,不过普世到什么程度,是纯由其价值高低去决定抑或是由背后提倡者的国力强弱去决定,具有历史政治意识的人自然心中有数。眼前就有例子:现今美国处处要制宰全球事务,按“人民意志是权威的基础”这原则,美国应先得到世界全民的授权,敢问授权书何在?说到底还不过是因为“拥有历史上最强大的军力”而已(奥巴马答CBS《六十分钟》(60 Minutes)访问,2014年9、10月之交),你认为这样不妥当吗,我是在推行普世价值,替天行道呀!对美国而言,普世价值成了尚方宝剑,遇佛杀佛,逢祖杀祖,无坚不摧,莫之能御,其所以日夜不忘,念兹在兹者,以此也。回到常识,真要确立普世价值的话,理应先自中国、印度、阿拉伯、非州……广采博纳各文化区中有普适性的价值理念作举世公议,再经长期而广泛的实践验证才加以认定,但现在天下滔滔,所谈的民主、自由、人权等等无一不来自西方,就算是联合国的种种公约,往往也是欧美主导世界秩序的时代订立的,反而千百年来世界不少民族都追求的富足、安定、和谐却榜上无名,普世云云背后真正起决定作用的是价值还是国力,难道还不昭然若揭吗?

这里,我们还需要了解一下西方人心目中的“世界”。 1914至1918年欧州列强大战,虽然美、日等等也或实或虚加入战团,但亚州总体上却是幸免烽火的,但西方史家不管,已经称之为第一次“世界”大战。二战涉及亚州了,甚至是1931年在中国东北掀起战幔的,但非到纳粹德国1939年进攻波兰,西方不视为第二次“世界”大战开始,就此两端,可以看清西方人其实是胸中别有“世界”的。还可顺带一提,最近看到一本上千页的政治思想史“巨着”《政治论》(On Politics,作者Alan Ryan,2012年出版),由希罗多德(Herodotus)而马基亚维利(Machiavelli)而马克斯等等,条分缕析,一一道来,惟独东方政治思想家却付诸阙如,难道东方全没政治思想家吗?要说东方自己不懂,此书易名《西方政治论》就可以了,何以不改?作者绝非山野鄙人,而是普林斯顿大学的教授,西方视野中“世界”指什么,于此可见一斑,而且多半就是全豹,所以当西方人说“普世”的时候,真正的意思恐怕只是“普西”。唐、牟诸位《宣言》中谓“中国文化中须接受西方或世界之文化”,虽然以“西方”置首,以“世界”陪衬,两者还是分清楚的;但今天国人,特别是港人,大谈符合“国际”标准、与“世界”接轨的时候,就干脆以“西”为“世”了。

欧美人口多少?不过举世七份之一,民主思潮泛自何时?徒及二三百年,以此何堪普世? 所谓普世价值,其实都只是一些并非已得普世接受(口头承认而实不接受者甚众)而又要求普世接受的价值;至于近乎已经普世接受的,如古罗马大哲西塞罗(Cicero)以忠诚、不侵犯、予人应得之份为社会、政治的基础,与儒家所言诚信正直,仁爱宽厚,各如其份等等若合符节,反而绝少在普世价值的框架下提出来 ; 普世价值之所以要大事鼓吹,其背景、动机不过如此。普世价值其实当正名为“欲使普世的价值”而非“普世接受的价值”,用以下公式一试便知分晓:越是要大力推动的,其普世性就越弱。

希腊是民主的发祥地,但民主中的“民”不包括奴隶;亚里士多德(Aristotle)是奴隶制的支持者,甚至认为有些人是天生为奴的(slaves by nature)。美国《独立宣言》庄严而神圣地宣示“人人生而平等”,起草人杰斐逊(Thomas Jefferson,美国奠基者之一,后为总统)以此名垂千古,不过他自己却蓄养黑奴(还和女奴生了孩子) 。洛克在《政府两论》中据自然律高唱人天生自由平等,但在撰写《卡罗莱纳宪法》(Fundamental Constitutions of Carolina)时竟如此规定:

每个卡罗莱纳自由民对其黑奴拥有绝对的权力权威(every freeman of Carolina shall have absolute power and authority over his negro slaves)

是他们伪善吗?不是!只是其中的“民”、“人”在当时别有特定的指涉;一个概念、一种主张的提出,其实无法脱离一时一地特定的历史、文化背景。今天普世价值闹得沸沸扬扬,声称天下服膺,举世必从,在未对各个民族、各种文化、不同的政治历史背景作深入研究了解之前,这是负责任,有意义的提法吗?宗教、价值都是一定文化背景下的产物,具有各自的文化特性。 如果有人说,某种宗教是普世宗教,人人皆须信奉,举世肯定哗然;现在有人说,这些价值是普世价值,天下尽须膜拜,我们竟然完全不以为怪,你说奇怪不奇怪!

四.民主制度的特质

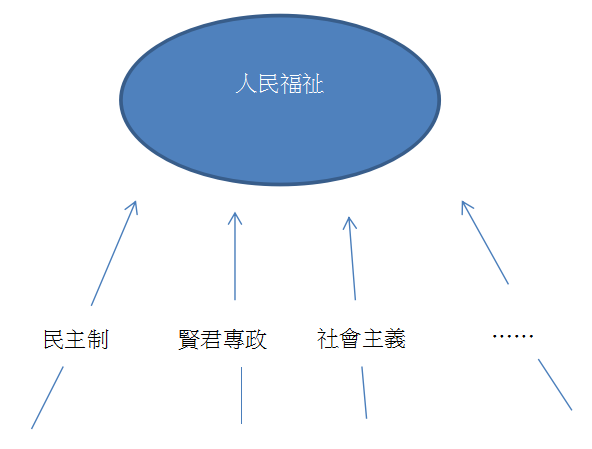

那么,民主制度究竟是不是真的应该唯我独尊?在回答这问题之前,首先要对民主的本质有清楚认识。民主本身不是一个目的,它只是达到某个目的的手段途径,除了民主之外,还有其他途径如贤君专政、社会主义、无政府主义……等等。这个目的可以粗略的定为“人民福祉”(common good),虽然何谓人民福祉具体说来可以千差万别,但作为一个概括观念大概没问题,《宣言》说儒家思想与民主思想兼容,恐怕就在目的相同这一点上。其关系如图一所示:

图一

既然如此,为什么民主要唯我独尊?民主制度是完美的吗?民主理论有丰富的内涵,如尊重对方、理性讨论、要照顾少数利益等等,但说到底仍然是诉诸民意的选择;不过民意即使在大原则上有所谓“共志”(general will),但一落实到具体问题,就难免有所分歧,无法统一的时候则少数服从多数,此之谓多数决(有时甚至成了少数决:2000年台湾大选,支持蓝营的59.9%,支持绿营的39.3%,但因为蓝营宋楚瑜(36.8%)、连战(23.1%)鹬蚌相争,结果令绿营的陈水扁(39.3%)渔人得利。绿营的少数胜了蓝营的多数)。至于那多数人的意见是否明智恰当则不予考虑,所以余英时、霍韬晦等不少人称之为“从众不从贤”。想象一下,船只要在风高浪急、满布礁石的海岸航行,决定航道的应该是少数富有航海知识经验的人,还是要交由全体乘客投票表决?从众不从贤,重量不重质,这是民主制度极严重的结构性缺失,最拥护民主的人,只要他是用冷静的理性而不是发热的头脑去拥护,都不会否认;因此,由人民作选择,其实无法保证选出合适的执政者、代议士。不过,民主制度也有一个极大的优势,选错的话下次选举就可以把那个/些人换下来,而其他非民主的制度,即使面对最恶劣的统治者也无法在制度上加以限制撤换。因此,民主制度虽然不能保证一定好,但可以保证不太坏。

儒家则正好相反,从贤不从众,重质不重量,毋须曲从民意追求实时可见的利益,可以为国计民生作长远而周详的规划,方向一定,更可以大力推行,风行草偃,事半功倍。不过,前提必须是执政者(集团)非由选举产生,否则为了争取选票,讨好选民,上述种种就只能是纸上谈兵了。可惜,一如《宣言》所顾虑的,这一切最后都依赖于执政者(集团)的贤智品德,如果所托非人,那就不知如何加以制约,出现所谓“昏暴难题”(bad emperor problem); 儒家虽然也认为君权并非绝对,严重失德者人民可以革命诛除,所谓“闻诛一夫纣矣,未闻弑君也”,但这种政权转移的方式血流漂杵,大伤元气,就远比不上民主制度和平有序的低成本了。由此看来,民主制度有结构上的缺失和优势,一方面是从众不从贤,重量不重质;另一方面则是不一定好,但也不容你太坏。而儒家贤君专政在此正好相反,从贤不从众,重质不重量;既可很好,亦可极坏。英国名相邱吉尔(Winston Churchill)1947年对民主作过以下的论断,广受传诵:

民主是一种极糟糕的政制,但其他试过的政制更糟糕(democracy is the worst form of government, except for all those forms that have been tried from time to time)

按这个理解,图一应该修改为图二:

图二

五.民主的效绩——实践是检验真理的唯一标准

上世纪以来,民主潮流席卷天下,无论是虚是实,很少国家不以民主自命,据美国智库自由之家(Freedom House)统计,1970年全世界的民主国家只有45个,到2000年则增至120个,占全数63%,如果说共产主义是人类历史上最昂贵的实验,那么民主制度也可以是全世界最普遍的尝试,邱吉尔的论断得到证实了吗?

阿拉伯之春、颜色革命,当独裁暴君下台,民选政府成立的时候,西方传媒都喜上眉梢,几乎额手称庆,奔走相告。现在伊拉克、乌克兰人民可以安居乐业,从此幸幸福福地生活下去了吗?抑或只是动荡不安,社会失序,经济衰退,政府一如以往的腐败无能,民主的成果何在?有人说,这些只是新兴的民主政体,立足未稳,成败得失不足为训。好,那么看看在民主世界已站稳阵脚的的欧猪四国吧,葡萄牙、意大利、希腊、西班牙,民主有年矣,今日却一蹶不振,嗷嗷待哺,要仰待欧盟的援手,民主的优越性哪里看得到?看到的恐怕只是民主的结构性缺失。柏拉图(Plato)说过“公民有一天过一天,贪图眼前的享乐”;而且人是很难讨好的,往住夏天怨热,冬天怨冷(《礼记–缁衣》“夏日暑雨,小民惟曰怨;资冬祁寒,小民亦惟曰怨”),政客要获选就要得其欢心,不能不大慷国家之慨,满足其眼前利益,寅吃卯粮,大肆应诺,大肆给与,甚至大肆举债;西方有个很好的比喻:冬天要生火取暖,没木柴,就把家中的家具拆掉来烧,那一时三刻当然是暖和暖和的很舒服,但烧光之后呢?家徒四壁,什么都没有了。有良心有远见的政治家知道这样难乎为继,要求厉行节约,但“由俭入奢易,由奢入俭难”,谁愿意把已经放在口中的肉包子吐出来,于是又示威又抗议,一定要把你弄下台;换一个上去,巧妇难为无米炊,又下台,结果是选完就后悔(elect and regret),翻来覆去,越弄越糟,不知伊于胡底。在民主制度下个人不会死于暴君暴政,但整个国家可以一滴一滴流血衰亡(bleed to death)。如果说非民主政体缺乏制度性设置作和平有序的权力转移,那么民主国家又有没有制度性设置去防止人民作出自私、短视而罔顾长远群体利益的愚蠢选择?

美国是世界的民主重镇了吧,民主共和两党的斗争也可以在两年内两次引起政府部门的财政危机。党争在民主国家中很难避免,现代国家人口众多,直接民主无法实施,只能用代议的间接民主,代议成了一种职业,议员成了新的利益团体,个人政治前途、一己党派利益随时可以凌驾选民的真正需要,更不要说国家长远利益了;而其他有财有势者又可以雇用说客(lobbyist)谋求自己小圈子的好处,数以千计,美国一个议员平均就有二十个;沆瀣一气,种种党派和利益团体的争权夺利无日无之,不少更是口称奴仆(所谓public servant“公仆”),实则权奸,有似我国帝王时代的内宦。结果施政呆滞,改革难行,《经济学人》(Economist)说“美国”的绰号是“僵局”(gridlock),邱吉尔的论断还信得过吗?近来有人常提“成熟的民主体制”一词,认为是我们学习的对象;特意标出“成熟”二字实在可圈可点,意味着很多民主政体其实乏善足陈,欲学无从。不过,说者当对这本书很感兴趣: 福山的近作《政治秩序与政治衰败》(Political Order and Political Decay),里面整章论述他对美国政况的失望,成熟可能要变成烂熟了。

六.民主之外的成功

现在反过来看看,中国既然不行民主,按邱吉尔论断,应当更为不堪。

北大教授王缉思指出:不少引入西方价值与政治制度的国家都动荡不安,而中国则提供了另一个学习对象。这个说法在非州的卢旺达、中东的杜拜、亚州的越南都引起了深思。

当然,中国绝不完美,有种种重大问题,物欲横流、道德沦丧、法治不彰、人权待显、贫富悬殊、城乡壅隔、环境污染、食物多危、生产力强而创新力弱等等。至于官员弄权,贪污腐败的猖獗程度更令人瞩目惊心。有人认为,一党专政,缺乏民主监察的政体对贪污是束手无策的,非建立民主制度不可。理论上这是否成立可以作无休止的讨论,但经验中则显然与事实不符。香港的廉政专员公署(ICAC)是举世知名的廉政机构,成绩斐然,成为不少国家学习的对象,香港的廉洁程度更在全世界名列前茅。不过,廉政专员公署却是上世纪70年代由一个非民主的殖民地政府设立的,直到今日,这个机构也是在一个有异于西方民主的社会中运作,但完全不影响其成效;新加坡有人视为半民主政体,但其廉洁也是举世知名的。这只是一两个特例,不足引以为据吗?那就看看监察各地廉政情况的Transparency International调查好了,李世默指出,中国的廉政指数是70-80(数字越大越坏),算不上好,但印度、希腊、阿根廷却更差,分别是94、94、102,而这些都是民主政体,如果再看下去,会发现指数大于中国的100个国家中一半以上也是民主政体。香港、新加坡非民主而廉洁,印度、阿根廷行民主而贪腐,民主既非充份条件,又非必要条件,“推行民主,可除贪污”有违事实,“欲除贪污,须行民主”如何可以服众?

中国不是民主政体,但不少成就却大大超过很多民主国家,其中固然有功有过,甚至是大功大过,但能够令80%的人满意现今生活,令82%的人预期将来会更好,这不就体现了“人民的意志”,奠定了权威的基础吗?政权的正当性非通过投票选举不能取得吗?一个没有成见偏见的人应该会承认,在追求人民福祉这目的上民主制度既非唯一,亦非必然的最好制度。

可能有人会说,中国的成功只是单一例子,也不足为据。孤例是孤例,但这个孤例却包含了世界上五份之一的人口,幅员辽阔,地域差异极大,人民教育水平不高,加上种种历史遗留下来的问题,管治之难真是难以想象,不啻十个八个国家(每个人口一两亿),中国的成果可以说是人类历史上的奇迹,其参考意义就不仅仅是一个孤例了。而且,如果还记得上世纪末引为美谈的亚州四小龙的话,香港、新加坡、台湾、南韩这四个国家地区高速发展的时代都不是民主政体,其中南韩、台湾更曾经相当高压专制,这当然要予以反对,但也不能否定当时经济突飞猛进,为民生、教育、科技等等进一步发展立下不可或缺的根基,否则今日的繁荣就无从谈起(台湾例外,斯人独憔悴;而台湾的民主据云发展程度甚高,这又是另一种的发人深思了)。今天西方高谈民主而且要广被天下的大抵不出三类:

一. 真有一番良好意愿但对他国他族他文化所知寥寥而自以为是者;

二. 奉此为图腾,借口以遂其称霸世界之心者;

三. 上述两者以不同比例或多或少的混合。

国人而作此高谈的亦不在少数:

上焉者是由于对家国爱之深,担忧非如此无以立足于世界民族之林,

下焉者则徒见其恨之切,借此口诛笔伐以逞一己之忿。

但无论是东是西,是爱是恨,能对西方民主及中国文化有充份认识,又能不因袭成见,愿意在事实与理据之前改变固有思维范式(paradigm)而独行其道者直如凤毛麟角;国际标准云云,与世界接轨云云,究其实还陷溺于以西方价值为唯一价值这窠臼。除非我们是民主的教条主义者,否则面对前述铁一般的事实,与其继续盲目服膺于邱吉尔的论断,何不又一次回到常识:

“三代不同道而王,五霸不同法而霸” (刘向《新序‧善谋》

“履不必同,期于适足;治不必同,期于利民” (魏源《默觚下.治篇五》)

可以走到目的地的,未必就只得一条阳关道,也可以有独木桥的,我们毋须执着于和什么什么接轨。

七.民主再思——一人一票,每票等值?

任何一种思想的产生都脱离不了一定的历史文化背景,民主思想中主权在民、人民行使权利等理念的提出是要抗衡当时专制君主的逼迫侵夺,这种努力在欧美很成功,近几百年来君主专制萎缩消灭,而人民权力及生活福祉则大为提高。 不过,凡事都不能忽略均衡,只片面强调权力-权利的行使,不考虑行使的条件,结果一方独大,亢龙有悔,人民往往在行使权利的同时却损害了自己的福祉,这是现今民主制度中的重大失误。西方民主视执政者如管家,管家的去留,主人可以藉选票决定;不过,管家固然有优劣,但主人何尝没有贤愚,如果一众主人每人一票,每票等值,则无异于纯粹以量取决,视质如无物,密尔(John Mill)说得好:

除非人人等值,何应处处平权!(if it is asserted that all persons ought to be equal in every description of right recognized by society, I answer, not until all are equal in worth as humans)(见密尔《政治社会论文》(Essays on Politics and Society,vol.19)

权力是一种工具,要令工具运用恰当,需要一定的能力,就如马力强大的钻凿,在机械士手中可以开山劈石,铺出坦途;但在外行人手中,却随时会摧毁房舍,害己害人。如何选定执政者、代议士,什么人才称职胜任,需要对政治社会有一定的认识,更需要相当的思考判断能力,美锦不会交给学徒剪裁,利刃不应任由童子操割,二千多年前的春秋名臣子产早有明训,现今民主选举中一人一票,每票等值的操作却只问有无投票权力,不问有无判断能力,结果往往所托非人,不少民主国家恶疾缠身,难道与此毫无关系?

在主权在民这大原则下,这个问题看来很难解决。既然人民就是政治权威的来源,他们如何行使权力去选张三李四,在学理上无法设定一个更高的权威去管制。就如一个人家财万贯,只要不犯法,要怎样花就怎样花,无论用得如何不智,旁人也管不着;选民选出一个笨蛋以至坏蛋,只要不涉及贿选等违法问题,现有制度也是管不着的。

不过,再看深一层,就会发现即使仅从权力-权利的角度着眼,一人一票,每票等值的选举制度也是有严重的理论问题的。花钱不明智,受损失的是自己,自作自受,也没什么大不了;但选举不明智,令愚騃奸佞当道,所影响的就不仅是选择这个执政者(团体)的选民,还会累及其他不选择甚至反对这个执政者(团体)的人以至整个国家社会的利益。想想看,前喻船上的乘客如果有几个善于夸夸其谈,讨得众人欢喜,在投票时把富有航海知识经验的那些人挤下来,自己当上了船长,遭殃的会只是那些投错票的人吗!密尔在《逻辑系统》(A System of Logic)指出:一般人必须先取得自信,才可以运用手中选举权力而不致危及自己以至别人的自由。自信从何而来?除知识能力之外还有什么途径?不过,现代的选举却不管能力只问权力,结果凡是生物意义上的成年人就有相同的权利,这与封建贵族时代不问个人才具,纯以血统家世划分阶级,本质上有何分别?所造成的往往就是蒋庆所说的小人政治,更坏的是助长刁民政治——越喧嚣泼赖者越容易得其所哉(the crying baby gets the milk/the squeaky wheel gets the grease)。个人权利的行使须以不损害他人的利益为前提,不具备一定的知识能力(如何界定有待细议),其权利的行使就应该处于一个较低水平,没有一定判断能力而随便投票,就如不通医术而胡乱处方,是完全不负责任的做法。

jrs低调看直播直播人民是国家的一份子,忧戚相关,利害与共,应当有权通过投票去表达意见,作出选择,但他们之间的票值是不应该相等的,有德有能者(如何界定有待细议)的票应该占更重的份量。人民是创造历史的动力,但必须有智慧才可以选定恰当的方向;人民既可以大量生产,也可以大量消耗,既可以建立,也可以摧毁;如何进退取舍,如何选贤与能,必须由其中知所进退的贤能作主导,否则,有机会当政的只会剩下那些在电视上口舌便给,样貌讨好的候选人。人民的眼睛虽然雪亮,但不少只会看到表面,看到眼前,能够对政治社会认识充份,思虑周延的毕竟是少数。在民主国家中,选民和执政者(集团)的关系有如顾客(customer)和店员,付了钱要什么你就要给他什么;但执政者(集团)和人民的关系其实应该更像医生与病人(patient);医生对病人要尊重,对其要求要尽量满足,但绝不能任病人如取如携,最后反而损害了他的真正利益;病人要求用吗啡止痛,不能要多少就给多少,必须有医学上的根据,否则纵之适足以害之。这道理18世纪英国政治思想大家贝克(Edmund Burke)在《致不列斯托选民》(Speech to the electors of Bristol) 中早就苦口婆心说过:议员之于选民,身份当是representative而非delegate;后者要唯选民之命是从,一切遵办;而前者则要考虑选民的利益,然后自己作出最明智的判断。两个世纪过去了,情况如何?转回医生的譬喻吧,现实生活中有些病人觉得某个医生不让如取如携,就会换另一个更听话的,医生为了生计,有多少个可以坚持下去?一如有多少政客能够秉持良心,高瞻远瞩,不盲从民意而放弃当选机会一样。真有这样的人的话,他的政治生命早就死亡,在政坛上消失,也就不再是政客了,政坛上剩下的幸存者是何等人物可想而知。代议政制(相对于直接民主)之所以甚得麦迪逊(James Madison, 亦美国奠基者之一,后亦为总统) 、杰斐逊、密尔等人支持,因为他们根本怀疑一般人直接管治国家的能力(托克维尔(Alexis de Tocqueville)在《美国的民主》(Democracy in America)中有相同顾虑),需要交诸职业政客之手;今天看来,一般人不仅难以直接管治国家,甚至连选出合适的representative都大有问题。所以,如何选取真正的治国之才,有识见者的选择当具更重的份量,片面强调选择的权力而置选择的能力于不顾,投票者最后只会玩火自焚而已。儒家哲学在这方面明智得多,前文说过,儒家哲学是人的哲学,充份承认“人”的复杂性,千差万别,不追求反常识无原则的平等;不会如现今的选举政治,“人”变成“选民”之后,就立刻神圣起来,民意选择可以完全凌驾理性与智慧。孟子说得好:

“夫物之不齐,物之情也……子比而同之,是乱天下也”(《孟子‧滕文公上》)

人的材质不同,这是客观事实(物之情也),一切平等化只会搞到天下大乱而已。把罗兰夫人(Madame Roland)临刑前的名言改改,情况只会是:

“选民!选民!多少弊政假汝之名而行”。

在主权在民、人人平等的神圣口号之下,很少人敢正面反对一人一票的选举制度,但却自觉或不觉地掩不住怀疑。2014年3月《经济学人》登了一篇长文:〈民主出了什么问题?〉(What has gone wrong with democracy?),除了指出今天民主国家的诸般弊端之外(参见本文第五节),提出的补救方法相当耐人寻味:收缩政府权力、限制政客“市恩”;倚重独立组织、尊重专业判断,以此减轻政治干扰。 说得有道理!不过,政府、政客不是取得了人民授权的吗?而专业意见、独立组织不是未经选举洗礼的吗?一方面把民选民意奉若神明,另一方面又处处设限,偷梁换柱,既要羊头又要狗肉,其理安在?

无独有偶的是福山,他和《经济学人》都是铁杆民主支持者,但在前引《政治秩序与政治衰败》书中,他在缕述美国政治发展,分析慨叹美国政治衰败之时,有一个部门最念念不忘,津津乐道——19世纪时的森林局(United States Forest Service),这个成功典范的成功因素刚好是——由专业人士组成,按专业原则运作,不受政治干预。

视野再放远一点,近年市民社会、公共空间、沟通理性等等课题引起学界热议,都可以说是对现行民主选举运作方式的不满:选票投下了就视作民意表达了,而不管这些“民”在表达某种“意”之前对有关问题有何认识,经过什么讨论、思考;所以要求市民在互相尊重的情况下就公共课题深入沟通讨论一层一层地形成共识。不过,还是那个现实问题,一般人何来这样的时间、精力、兴趣、知识来作这样的讨论?哈贝马斯(Jürgen Habermas)诸位先生所提的良法美意恐怕只能在《镜花缘》中的君子国里才能够实现了;古希腊的民“治”最后之所以不能不变为熊彼得所说的民“主”,其中是大有道理的。

政客由选民选出,其所作所为理当体现民意,但福山最称许的部门却最怕政客(民意)干预,请问是何逻辑?顺带一提,西方国家里一般最受尊重的是法庭,但法官却正正是不由民选产生而施法运作也是不受民意左右的。

既好龙又怕龙,民主陷入了叶公困局,解铃系铃恐怕仍在于一人一票这操作原则。这里要又一次回到民族、文化背景的老问题。以一人一票进行选举的潜在根据是“人人生而平等”,此语现代西方人视若神圣,绝对不容质疑,敢问根据在哪里?美国《独立宣言》中说:

我们认为这是不言而喻(self-evident)的真理

“不言而喻”者,意味无法证明,一如几何学上的公理(axiom),只属于一种根深柢固的信念。当然,无法证明绝不等于没有价值,人生的意义建构很难不以信念为根源,《易经》“上天有好生之德”,《孟子》“民为贵,社稷次之,君为轻”何尝不是无法证明的信念?但却是整个儒家政治伦理的基础。 老问题是:信念是随民族、文化而异的,“人人生而平等”建基于西方基督教信仰(原文是“all men are created equal”,“被创造”云云尽显其基督教渊源)——在上帝眼中人人平等 ; 此一陈述信者自信,他人无从置喙,但除非举世皆为基督徒,否则亦难以要求举世接受。而且就算我们也是基督徒,但按“上帝的归上帝,凯撒的归凯撒”这政教分离原则,也不能得出现世中人人政治权利也必须相等这结论,一如我们不能给予每人相同的工资、相同的财产、相同的土地;也没人会对一个外科医生说:上帝视你我平等,你可以为病人施手术,那么我也可以为病人施手术。投票选择执政者(集团)虽然不如做手术专门,但显然不是人人同样胜任的,何能要求平等投票权利?经济分配上的“大锅饭”曾经令中国停滞贫困数十年,创深痛巨,我们早已弃如敝屣,采用与能力、付出相应的按劳取酬原则,何以却要在政治权利上捡回“大锅饭”,走向“一人皆一票”的不问贤愚?中国大部份人不是基督徒,就算是也不能把上帝的拨归凯撒,而我们竟然对人人生而平等奉若神明,原因还是一样,百年以来民族文化自信丧失,变得一切唯西方是瞻而已。

你可能会疑惑,这样不是违背了联合国的有关要求?对,有什么问题?实践是检验真理的唯一标准,联合国再大也不能凌驾于事实。而且,定出这些要求的时代正是欧美主宰世界的时代,有此要求不外反映了当时强势国家的思维,他们把自己的价值视为普世而谱入联合国而已。历史并未按马克思的唯物史观发展,世界也毋须一一师法西方文化的步趋。

而且,从哲学的层面看,儒家的“不平等观”其实更能凸显人作为人的主体性。近代西方的“人人生而平等”固然是对人的尊严与价值的尊重,不过,这种尊严与价值是被动的,被赋予的,只要被生为人就自然具备,“人”的界定纯粹根据生物意义上的标准,个人毋须有任何作为。相反,儒家却在生物意义上再设定社会-道德层面的要求;“人”必须经过主动努力,把仁(同理心)、义(是非感)等人之作为人的潜质“扩而充之”,才能在社会-道德意义上成为真正的“人”;这并非天生,而是由个人自己去决定的。所以即使有人“二足而无毛”(《荀子–非相》),符合人的生物定义,但如果不“扩而充之”,以致“无恻隐之心”,那就“非人也”,算不上社会-道德意义的“人”。

同是“人”了,也有“大人”、“小人”之分,所谓“或从其大体,或从其小体”……“从其大体为大人,从其小体为小人”。

是不是“人”,是“大人”还是“小人”,人的尊严与价值由自己去决定,人才是自己最后的主宰,人作为人的主体性得到完全的体现,这是对人的尊严与价值更高的尊重;《孟子.滕文公上》“有为者,亦若是”,必须自我作为,这才是“人皆可以为尧舜”的条件与真义。

八.儒家对现代的启示

今日中国的成功动摇了民主制度罢黜百家,唯我独尊的霸权,不仅免除了儒家思想因与民主不合而产生的自卑,更用无可辩驳的事实证明儒家思想对现代社会的适切性。因为中国的成功可说是儒家的成功,王卓祺在〈民主回归三十年的反思——寻回隔绝的历史〉一文中说:

笔者见到的是一个有能力为中华民族一扫近百年耻辱的政治力量,她愈来愈像披着马克思主义外衣,实践着中国传统中央集权,依靠着有自我改造能力的庞大、但基本上还是以业绩为主的执政官僚集团。这是实践着儒家的民本主义。

习近平谈中国梦,洋溢着对国家民族的感情和对复兴中华的期盼;不过,马克斯说过“工人无祖国”,所强调的是国际主义跨民族、跨国家的阶级感情,不是民族感情。习近平这种家国情怀与其说是马克斯、恩格思的后继,倒不如说是范仲淹、顾炎武的传承。更早一点,毛泽东时代满眼都是“为人民服务”,这本质上是一种道德诉求,而按唯物史观,人类历史的进程是由生产力、生产方式、生产关系等物质因素所决定的,当这些物质基础产生变化的时候,社会就一定会产生相应的变化,此所谓历史的必然性,是“不以人的主观意志为转移的”,因此对人对事的评价也聚焦于社会发展的维度,以“进步”vs“反动”划分,而罕谈“道德”vs“不道德”或“正义”vs“不正义”。不过,道德诉求却正正是百份之百的人的主观意志,把“为人民服务”说得典雅一点,就是《论语・雍也》的“博施于民而能济众”。最后看看局中人自己的说话吧,1983年西德前总理施密特(Helmut Schmidt)半开玩笑的对邓小平说:“你们有点不太老实,自称共产党人,但实际上更信奉孔子那一套。”邓小平愣了几秒,回了这么一句:“那又怎么样?”(撮自《李光耀观天下.老朋友的对话》) 以天下为己任是志士仁人道德上的自我期许,由古到今,中国政权的正当性都是建基于道德责任上而非权力付让上。前辈史家说过古代王朝是阳儒阴法,现在我们也可以说今日中国是外马内儒。

不把西方民主视为必须举世共守的唯一价值,甚至不是相对上最有效的手段,那么对儒家的定位就毋须处处牵缠于是否与西方民主兼容,可以就事论事,不卑不亢的去看儒家的政治理念本身。儒家以人民的福祉为依归,能够替天行道以博施济众,政权就具有正当性,这是以民为本的道主贤治主义;民主主义在目的上也是以民为本,最后追求的也是人民的福祉,但又加上主权在民,人人平等的理念,并且要通过一定程序,以一人一票,每票等值的方式去行使选择执政者(集团)的权力,即使选出来的一塌胡涂,但只要符合程序,就仍然要承认其正当性,所着重的是程序理性。最清楚而极端的说法可以见之于熊彼得:民主并不意味“好”(good) ,只表示“通过选举任命”(installed by election) 。

中国近三十年来取得极大成就,在言文上肯定民主,但操作上却是道主,不重视制度形式的民众选举,而强调道德责任的履行、施政的实绩。其政权的正当性并非来自人民的程序性授权而是来自人民的接纳拥护。这种政治运作和儒家的思路是一脉相承的,孟子所说的“天与之”绝无程序可言,没有“谆谆然命之”(《孟子・万章上》),只是通过是否“百神享之……百姓安之”等实际效绩去认定。 现时西方思想占有霸权地位,在其政治话语范式中,民主(制度)本身成了目的(福山即认为民主本身有其内在价值intrinsic value),以此为不容质疑的绝对标准,首先以制度形式为标准区分民主与不民主,甚至以此判定敌我,“不幸”属于后者则其他再好也不管用;我们今天可以由自身文化出发,按民本道主贤治的理念确定人民的福祉才是真正的目的,在自身的范式中建立另一个标准:善政与败政(张维为则用良政(good governance)与劣政(bad governance)等词),关键在乎效绩。

细观国史,如何取得效绩,如何确保施政得当历来都是统治阶层的首要考虑,能否选贤与能,是否俊彦在位成了决定国家兴衰甚至存亡的关键。中国在汉代已经建立了征辟察举制度,在唐以后开科取士,成为世界上最早以考试方式选拔官吏的国家,从中可以得到解释。执政者的正当性在西方以民主程序决定,在儒家则以能力表现决定。儒家这个传统在今日中国也看得到,中国较高级的官员都不是选举产生的,但中国政府非常重视官员的能力表现,任免升迁都要通过严谨的考核铨叙制度,各级官员由低开始,经过工作上的种种考验历链,按其能力表现一步一步提升,否则“陈力就列,不能者止”(《论语・季氏》);现代中国高层领导都曾经在各地各级部门机关长期工作过,通过种种层层考核,最后才可以领导全国。当然,鱼目混珠,请托裙带的情况总是有的,但才质驽钝而身居高位者还不多见。

这些官员由官僚系统本身决定陟黜,毋须考虑选票,很容易出现漠视民意的问题,所以如何了解民意,回应民意非常重要。中国大陆民调机构其中一个大顾客原来是政府,由中央而至省、县各级,都通过民调去了解人民的感受意向,令人想起周代的歌谣采风,但因为不用“买票”,所以毋须违反专业判断去讨好选民,计划可以长远而稳定,不会着眼于实时成效而牺牲将来发展;运用得宜的话,可以既能顺应民意而又不屈从民意(responsive to but not controlled by)。用人唯才,精英管治其实是中国大陆以至香港、台湾(蒋氏父子时代)、新加坡、南韩得以高速发展的一个共同点。至于如何不通过选举而令权力作和平有序的转移,则中国又摸索出一套自己的方案,最高的权力核心十年一任,其他各级则各有年龄限制,作制度性的吐故纳新,弥补了儒家政道中的严重不足;至于何人能成为“新”,端视乎几十年的工作表现,由管治系统内同属有识之士的同侪去决定,不必如民主政客要雇用政治化妆师去装扮自己,磨利口舌,慷慨应诺去赢取选票,在设计上自有所长。

不过,此法运作良好时固然可称从贤不从众;但运作不良就会既不从贤,又不从众而只从佞,对上级唯命是从,对同侪善加笼络者,虽碌碌无能亦可获拔擢,其最下者可至卖官鬻爵,朋比为奸,此事殷鉴不远,无待辞费。

在这方面,新加坡的做法很值得参考,人才在中学阶段已开始物色,资优出众者以各类奖学金重点培养,学成后则需为政府服务,其途有二:参选或非参选。

前者先派为议员助理之类,历练民间,广结人脉后参加选举,胜出者可循阶而至议员、部长,先从贤后从众;

后者不欲放下身段,逢人赔笑握手,可入公务员(或国企雇员)职系,论才而升

至常务秘书长,只从贤不从众,有如福山盛称的美国森林局。

故新加坡政界、政府人才皆素质甚高。

当然,精英也不外是人,也不能免于人性的弱点,因此对精英必须有良好的监察制衡,孔孟只强调道德自律,当然有重大缺失(这方面西塞罗远为高明,他提倡权力均衡的共和制(balanced republic) ,虽由贵族小集团主政,但民众在立法上有否决权可作制衡)。秦汉已有御史等等设置,在统治阶层内部进行监察,中国现时也是这样,由党组织内的纪委负责,不过纪委权力的大小,在层级编制上是否受到掣肘等等决定了监察的有效性。 今日中国大陆官员滥用权力,贪污腐败者非常猖獗,显见监察工作成效不彰。

纪委是党的组织,除此之外还有法院这国家组织,但中国司法独立性弱,时常受到行政干预,甚至本身也出现贪腐,作用也不理想。

传媒在西方社会起的监察作用甚大,是三权分立之外的第四权,但因为很多本身是商业机构,为了销量/收视往往哗众取宠,小事化大,其下者更以监察为名以遂党争之实,发人阴私,捕风捉影但求对政敌作人格谋杀;最厉害的是分身有术,要求它持平冷静,不媚俗煽情时它说自己是商业机构,不能不考虑盈利;要视作商业机构加以规管吗,它又说自己是专业传媒,动辄攻击你干预新闻自由,移形换影,左右逢源,并不如自身说的那么神圣。中国传媒则本身就受到政府监控,如何监察政府更大有问题。

中国政权的正当性来自道德责任的充份履行——良好的治绩,而良好的治绩依赖于良好的管治阶层,管治阶层监察不足就会腐败,顾炎武说:“士大夫之无耻,国耻也”(《日知录.廉耻》),作为政权正当性基础的道德权威就会丧失。这些年来全国上访上街示威冲突盈千累万,无日无之,显见官员素质、管治方法还有很多严重问题,亟需处理;如何人称其位,如何治民以事民,这是关乎人民福祉,决定国家存亡刻不容缓的大问题,必须切切实实的解决。

九.行乎其所当行——中道

“治不必同,期于利民”,中国政制要如何才可以利民?在这方面,福山为我们提供了极重要的参考,他近年写了上下两册巨着:《政治秩序的起源》、《政治秩序与政治衰败》,这是纵观千古历史,横瞰八方世界之后的探索总结,视野宽弘,思虑渊深,博通而明睿。书中以历史与现实反覆申明,一国能否长治久安,取决于三个条件:

1. 政府管治能力

2. 法治

3.问责性

政府必须有权有能才可以有效运作,提供各种保障、服务、福利,一个丧失管治效能的国家(failed state),随时比一个暴虐但有序的国家对人民造成更大的痛苦危害,近者中东、非州,远者明清季世,颠沛流离,哀鸿遍野,疫疾、饥馑、屠杀,国将不国之下,何异人间地狱!此1之所以重要。但权能很容易被滥用,轻者渎职,重者残虐,所以必须受到制约,受国民问责,主政者不称职要在选举中下台,此3之所以必须。但无论政府的权力运用或民意的实现都要在法律的体制内进行,明确、公平、一贯,否则不仅政府可能滥权施虐,民粹炽盛也可能肆行“多数的暴政”(tyranny of the majority,麦迪逊、杰斐逊对此深为忧惧),侵害少数者的基本权益,故2亦不可或缺。三者互为犄角,互相抗衡,其间充满张力,任何一点过强过弱都会打破均衡,影响国家发展、国民福祉。

美国政治文化向来不信任政府,在体制上处处设限,互相监察,所谓check and balance,一世纪前美国总统威尔逊(Woodrow Wilson)已经如此批评:谈民主者热中于箝制政府而非强化政府(energizing government);结果施政举步维艰,再加上民主共和党同伐异,democracy成了vetocracy(福山语),专事否决。政府固然无法滥权,但亦无从施政,结果拖沓壅滞,瘫痪僵化。中国则正好相反,政府主导一切,虽然卓然有成,但法院惩治力弱,而人民又不能藉选票向官员问责,即使贪污盛行,滥权炽烈,亦难以制约,一切只能依赖统治阶层的自觉自律,如果统治阶层沆瀣一气,结党营私,就会重蹈历史上屡见不鲜的“昏暴难题”覆辙,制度上无从解决。美国需要的是松缚放权,而中国则是制衡规范。

以中国言,今日的当务之急是法治,这点官方民间议者甚多,不过具体要求却未必相同。要法治真正起作用,首先固然要以法治国,不为长官意志所左右;但更重要的是任何人、任何组织不能凌驾法律,如此法律才可以既作为国家管治的工具,又作为制衡政府的利器。而且,一个先进而庞大的经济体,种种活动都必须有明确的规定、要求,每一活动也必须具清晰的可预知性(predictability),否则无法高效率而低成本地运作。当然,这样的道理说来容易,如何摸着石头过河,慢慢形成制度才是考验所在。

不过,除了法治作持续的规范外,还需要加入选举元素作定时的制衡。

在儒家的天命论中,政权的终极权威是天-道,不过天道渺冥(一如西方的natural law难有定说),如何对之作出诠释论定完全在人,前引《孟子》尽心-知性-知天的人天一贯,更透彻地说,其实是以人况天,把人道投射为天道(牟宗三的“内在超越”说恐怕只能如此索解),一如马克斯所谓人类的英雄是怎样的,他们的神灵就是怎样的;《尚书》的“天视自我民视”,《孟子》的“天与之,人与人”道尽了其中消息。既然一切以人为重,以民为本,政治权力的取得维系就不能脱离人民的意愿,人民的选择必须得到充份的承认。不过,前文已经反覆申明,选择不仅是权力的行使,也涉及能力的运用,否则很可能害己害人,破坏整体长远利益,西方不少民主国家已是前车之鉴。因此投票权力要与判断能力相应,当然,在现实操作上不可能对人的知识能力作出准确量度,但可以依循以下方向:

1. 教育水平

密尔两世纪前已经在《代议制政府》(Representative Government) 中提出:

“凡人有一票,士人三四票”

(one person at least one vote, and up to three or four votes according to education)。

密尔是边沁(Jeremy Bentham)的高足,边沁本已有一影响世界的名言:

“凡人有一票,没人多一票”

(each is to count for one and nobody for more than one) 。

密尔竟然反其道而行,显然是看到选举权力要与选择能力相应。奥维尔(George Orwell) 在《众牲园》(Animal Farm)书中有谓“众牲平等,但有些比其他更平等”(All animals are equal, but some animals are more equal than others),本来意存讥诮,但其实正正道出密尔所言的精义。

2. 有否纳税

英国辉格党(Whig)有一名言“议定税务的议会要由纳税者选出”

(《大宪章》(Magna Carta):“无代议不纳税”(no taxation without representation),

辉格党反其意为“不纳税无代议”(no representation without taxation);

但无论是正是反,都包含权利与义务须互相对应的原则)。

英国1918年前投票人资格有财产上的限制,看似重富轻贫,其实反映了权利行使需以一定条件为前提的思路。纳税表示具有一定(工作)能力,而且亦符合权利须与义务相应的原则——有人年尚青壮,但游手好闲,坐待福利,应该和你我一样有相同的投票权吗?英国投票权后来普及全民,神圣权利变作廉价权利,世人皆以之为进步,不过后来国势日蹙,似乎并未与此进步同步并进了。

3. 社会成就

这是能力的最佳指标,毋庸赘言。

至于具体如何计算,是叠加还是互补,当然要经过仔细周详的考虑。

在政制方面,可仿英国设两议院,一为众庶院,议员由全民以“不等值”票选出;另一为萃华院,议员由社会贤达(学术界、工商界、专业界……50%)、退休官员(10%)在界内以“等值”票互选,及政府委任的现职官员(40%)组成。除法律订定、施政方略等等一般议会权责外,两院更负责决定高级官员任免。

˙ 议案主要由政府提出(可先由任一院向政府建议)

˙ 先经萃华院,再经众庶院;两院通过后生效

˙ 若萃华院不通过,发回政府修订

˙ 再(三)提交至通过

˙ 转至众庶院

˙ 若众庶院不通过,发回萃华院再议

˙ 若萃华院以三份之二多数再通过,则众庶院必须接受

˙ 若萃华院未能以三份之二多数再通过,发回政府重新考虑

以上构思极为粗疏,作用仅在于带出背后两项原则:

1. 以儒家的“民本道主贤治”取代西方的“民本民主民治”

这实质上就是认同中国现时政府强势主导的运作方式,这方式过去三十多年成绩卓着,不应轻言变革,尤其不应随便易之以西方效绩成疑的政治体制,应该独行其道。西谚亦云 let the sleeping dog lie,与我国的“一动不如一静”遥相呼应。

2. 中国政制当取法乎中以循序改进

政府的强势主导必须有适当制约,现在流行一种说法——要取得均衡(strike the right balance),换成古语,就是中庸之道,天秤的两端要轻重相若——于民,要既从贤,又从众;于官,要既推尊,又规约;受法律规范,经民意制衡(但非由民意操控 checked by but not controlled by)。中国是国强民弱,美国是国弱民强,高者下之,卑者登之,抑扬互补才可能走出一条中道,麦迪逊力言施政要“允执厥中”(politics lies in a mean)。中道者,既是中庸之道亦是中国之道。

在一步一步踏出自己的中道时,我们固然要努力向西方学习,师其所长,但更需要的是自身的文艺复兴,西方六百年前冲破神学的牢笼回归希腊罗马,我们今天亦要摆脱西方的范式再现先秦儒家;中国文化可贵之处,不在于其与西方文明兼容互补的部份,而在于异于是而又优于是的地方,应该既兼容并蓄而又分庭抗礼。18世纪时伏尔泰(Francois Voltaire)宣称:

你毋须对华夏国粹情有独锺,也可以看出中华帝国事实上是古往今来举世至佳的。

这话了解中国政治历史的人都知道夸张失实,大谬不然;不过,把“华夏国粹”换作“西方文明”,把“中华帝国”换成“(一人一票)民主选举”的话,大事鼓吹的仍然大不乏人,反思今天民主政治实况之后,我们还要再犯伏尔泰的相同错误吗?

【周国正,前香港浸会大学文学院副院长、中文系系主任、荣休教授】

「赞同、支持、鼓励!」

感谢您的支持!

您的打赏将用于网站日常维护费用及作者稿费。

我们会更加努力地创作来回馈您!

如考虑对我们进行捐赠,请点击这里

使用微信扫描二维码完成支付

请支持独立网站,转发请注明本文链接:http://www.cwzg.cn/theory/201910/52322.html