贾敬龙之死和某些人的“假敬龙”

【本文为作者向察网的独家投稿,文章内容纯属作者个人观点,不代表本网观点,转载请注明来自察网(www.cwzg.cn)】

贾敬龙是河北石家庄市长安区北高营村村民,因自己精心营造的婚房被拆,其于2015年2月19日持射钉枪将其所在村党支书何建华杀害。

2015年11月24日,河北省石家庄中院判决贾敬龙犯故意杀人罪,判处死刑,剥夺政治权利终身。2016年10月18日,最高人民法院下达对贾敬龙杀人案的死刑核准裁定书。2016年11月15日,石家庄市中级人民法院遵照最高人民法院院长签发的执行死刑命令,依法将故意杀人犯贾敬龙执行死刑。

最高人民法院近日核准了犯故意杀人罪的被告人贾敬龙死刑,受到社会广泛关注。该案事实真相是什么?贾敬龙为何“罪该处死”?新华社记者就相关焦点问题采访了最高人民法院刑三庭负责人。

最高人民法院刑三庭负责人在接受新华社记者的采访中,实际上是在对最高人民法院近日核准了犯故意杀人罪的被告人贾敬龙死刑进行了司法论证,这次访谈解开了由于某些人的故意炒作和误导导致一部分不了解事情的完整真相的民众的困惑,也是对某些媒体和某些人的煽风点火的有力的回答。

在访谈录公布之前,搜狐快评以《世间已无贾敬龙,舆论对立仍继续》为题发表司徒小山先生的文章,文章提出了“到底是不杀不足以平民愤,还是不杀不足以平官愤”这么一个问题。

平心而论,即使是最高法的判决,也不一定绝对正确,任何个人和媒体都有发表评论的权利,当然,“搜狐快评”和司徒小山先生同样拥有这个权利。而问题的关键在于文章的主旨已经偏离了对案件的关注本身,有点项庄舞剑,意在沛公的味道了,“到底是不杀不足以平民愤,还是不杀不足以平官愤”的问题的提出才是包括“搜狐快评”和司徒小山在内的某些媒体和个人大肆炒作贾敬龙案的真实目的,或者说是其要害吧。

贾敬龙值得同情吗?值得,就跟之前的夏俊峰也值得同情一样;被杀的何建华本人就没有过错吗?有,就跟之前的夏俊峰案中被杀俩城管本身的行为也有导致矛盾激化的因素一样。但是,这并不是夏俊峰和贾敬龙杀人的充足理由,也不是某些人大肆炒作的目的所在。

当然,并不是所有在这个案件中为贾敬龙说话的人都是别有用心,很多人是由于同情弱势群体和仇恨强拆,有些人是希望通过改变一两个有影响的案子扩大自己的职业影响力,而其中少数人的目的却是借此挑动政府和民众的对立,本文提出的“到底是不杀不足以平民愤,还是不杀不足以平官愤”的问题才是某些人炒作的目的所在。

在改革开放的具体过程中,的确曾经出现过一些偏离初衷的东西,比某些地方政府为了追求GDP,在一些强拆中充当了“资本”的打手和帮凶,这是与最广大人民群众的根本利益是背道而驰的,并且导致了很多矛盾的发生和激化,但是当矛盾激化并且已经酿成严重后果的时候,某些公知(其中不乏法律界人士)的推波助澜的做法就耐人寻味了。无论在这些事件中,政府有没有过错,过错有多大,他们一律把矛头单纯指向地方政府,而放过最起码是重要责任者的“资本”。

我们再看看这些年来他们炒作的某些事件——

杨佳杀警案,他们叫好。

夏俊峰杀城管,他们认为是正当防卫。

徐纯合案,他们认为应该判警察死刑。

雷洋案,他们认为警察是故意杀人。

看守所民警黄某被熊某杀害,他们断定是看守所黑暗造成的。

刘双瑞开枪打死打伤警察多人,他们关注的是“这个五十多岁的老头为什么端起枪”。

这次贾敬龙杀的人是基层党组织和行政组织负责人。

从上面的材料不难看出,他们热衷炒作的事件,往往矛盾双方一方是值得同情的社会底层民众,另外一方是政府官员或者执法部门人员。假如损害社会底层民众利益甚至导致他们死亡的是有钱人,或者只要不是政府官员或者执法部门人员,他们往往连个屁也不放。比如这次东莞运钞车枪击事件,同样是出人命,那么在炒作的人当中你就找不到某些公知了,即使是他们也发声,顶多是做做样子,发一两句不痛不痒的评论。根本原因就在于,他们要借这些案件,煽风点火,挑拨民众与政府的关系,为他们下一步的行动作铺垫。如果不属于有利用价值的案件,他们就一声不吭。

就拿司徒小山这篇文章来说,本来在文章的内容中提出要求最高法进行司法论证,这是合理要求,本人也赞成,司法论证既有利于消除民众疑惑,也是普及法律知识的必要,更体现了司法公开。而“到底是不杀不足以平民愤,还是不杀不足以平官愤”这种问题的提出,就是非常明显的别有用心了。

如果文章的作者是法律人,他也的确是出于同情弱势群体,那么他最应该做的是通过摆事实讲道理,用法律和经得起推敲的事实质疑最高法的决定,而不是进行这种没有根据的煽动。比如说,他在要求最高法进行司法论证,他自己也可以在文章中进行贾敬龙罪不至死的司法论证,这才是最有说服力的,但是他没有,因此,本人只能猜测,文章作者的目的跟某些人的在上面罗列的那些涉警案件的炒作的目的是一样的,路数也是一样的。

因此,可以初步判定,这些人并不是真正的同情和敬佩贾敬龙,而是假敬龙——同情是假的,假借这件事又闹腾一番才是真的。我甚至怀疑最起码有故意通过炒作这件事冲淡民众对美国大选的假民主闹剧的关注度的意图在里面。

关于文章作者所需要的司法论证,最高人民法院刑三庭负责人在接受新华社记者专访的时候实际上已经进行,对事实认定,法律适用,有没有可以减刑的情节已经说明得非常清楚,本人就不必要重复了,我在这里与文章的作者探讨一下“民愤”与“官愤”的问题。

司徒小山先生之所以提出一个“官愤”的概念,我猜想原因之一是因为被杀的是基层党组织和行政组织负责人,所以由于其他官员怕被杀,或者官员们对杀官员的行为非常愤怒,于是最高法为了平息他们的愤怒才核准死刑。

那么按照司徒小山先生的逻辑,似乎“民愤”不能由杀官员的行为产生,只能由杀害平民的行为产生,于是我在此请教司徒小山先生几个问题——

一、假如希拉里在选举过程中被特朗普的支持者杀了,你说在美国会不会引起民愤呢?假如美国的司法当局抓到凶手判了死刑并且立即执行,你会认为是为了平“官愤”吗?

二、记得前些年在云南发生了恶性的杀人案,云南省高院副院长“田标杆”指责民众是“狂欢杀人”。这个案件的被害者并不是官员,而是一个弱女子和他的未成年的弟弟,但是支持“田标杆”观点的就有很多法律界人士,请问司徒小山先生,你现在怎么样看当年这个案件?

三、假如司徒小山先生有个亲属是官员,由于种种原因被人杀害了,最高法要核准对凶手执行死刑,而有人反对最高法的核准,认为这是平“官愤”,你会持什么态度?

如此看来,判决杀官员的凶手死刑是为了平“官愤”,判决杀平民的凶手死刑是“狂欢杀人”,都不是出于平“民愤”,看来这个“民愤”只是某些人在反对对杀官员的人的判决死刑的时候才有用的一个特殊概念了。

综上所述,贾敬龙之死和包括夏俊峰等人之死都绝对是悲剧,对此,很多人进行了理性的反思,假如何建华及其所在的基层组织的工作做到家一点,假如贾敬龙不是跟东莞枪击案中砸车的那一位一样有那么一点比较极端的性格缺陷,也许就不会给两个家庭带来悲剧。在这个所谓的社会转型的特定时期,是矛盾的高发期,处于强势一方的政府官员和执法人员即使是正确的事情也应该尽量做到有理有利有节;处于弱势一方的人应该别受社会上某些别有用心的人的挑唆,在给他们当棋子用的同时白白丢了性命。然而,某些人大肆炒作贾敬龙之死的真实目的并不是为弱势群体出头,他们是“假敬龙”,他们追求的是一种杀死官员和执法人员以后不会死的结果,至于案情的事实如何,适用法律是否适当等他们不管,并且由这个结果衍生出他们所需要的社会效果,这才是问题的实质和关键所在。

至于所谓的“舆论对立”,我认为,由于各人的立场、感情倾向性和目的的不同,无论是对什么样的案件,无论进行怎么样的判决,都会存在“舆论对立”的,关键在于,司法部门是否以事实为依据,以法律为准绳,离开了这个共同的出发点或者叫最大公约数,就没有不对立的舆论。

【千钧棒,察网专栏作家】

附:最高法刑三庭负责人就贾敬龙故意杀人死刑复核案问题答记者问,和“搜狐快评”的相关评论文章原文

新华社北京11月15日电题:贾敬龙为何“罪该处死”?——最高法刑三庭负责人就贾敬龙故意杀人死刑复核案问题答记者问

新华社记者罗沙、杨帆、孔维一

最高人民法院近日核准了犯故意杀人罪的被告人贾敬龙死刑,受到社会广泛关注。该案事实真相是什么?贾敬龙为何“罪该处死”?新华社记者就相关焦点问题采访了最高人民法院刑三庭负责人。

问:贾敬龙故意杀人案的事实真相是什么?

答:最高人民法院核准被告人贾敬龙死刑,是严格依照法律,在对一、二审判决、裁定认定的事实、证据和适用法律进行全面审查核实,并在讯问贾敬龙,听取其辩护律师意见后作出的。该案的基本事实如下:

本案被告人贾敬龙系河北省石家庄市长安区北高营村村民,与其父母共同居住于该村南华路6号。2009年11月28日,经村民代表大会表决通过,决定对北高营村进行拆迁改造,并于2010年6月报经石家庄市人民政府批准。拆迁工作由北高营村村委会统一规划、按同一标准实施。

2010年11月10日,南华路6号户主贾同庆(贾敬龙之父)与村委会签订了同意拆迁协议,并按协议,从村委会取得平价房一套、置换房一套后,搬离了旧房。但贾敬龙拒不听从其父母及女友等人的规劝,不同意从旧房搬迁。

2013年5月7日,北高营村村委会按照统一拆迁规划以及事先与贾敬龙之父贾同庆签订的拆迁协议,对贾同庆家的旧房实施拆除,导致双方发生冲突。贾敬龙遂对该村党支部书记兼村委会主任何建华产生怨恨,并预谋对何建华实施报复。

2014年10月,贾敬龙购买了三把射钉枪、一把仿真手枪及射钉弹药等,并对射钉枪进行了改装、试验,使射钉枪可以直接发射,射钉可以穿透一公分厚的木板。

2015年2月19日(大年初一)凌晨4时许,贾敬龙驾车来到北高营新村准备举办春节团拜会的会场,将车停在会场附近后步行返回到租住处。当日上午9时许,贾敬龙从租住处携带三把射钉枪和一把经鉴定属枪支的仿真手枪,来到春节团拜会会场,持射钉枪当众朝从主席台上给群众拜完年走到台下的何建华的后脑部射击,射钉贯穿何建华颅脑,致何建华颅脑损伤死亡。

作案后,贾敬龙驾驶事先停放在现场附近的汽车逃离现场。村民张瑞国试图拦截,贾敬龙拒不停车并开车向张瑞国冲撞。村民金庆昆、何志辉、何志轩等人见状后驾车追赶,并将贾敬龙驾驶的汽车撞停。贾敬龙下车后高声拒捕,持枪恐吓前来抓捕的村民,并朝村民开了一枪。后追赶的村民将贾敬龙制服,公安民警赶到并将贾敬龙抓获。

问:被告人贾敬龙确属“罪该处死”吗?

答:“保留死刑,严格控制和慎重适用死刑”是我国一贯的刑事政策,就是要以最严格的标准和最审慎的态度,确保死刑只适用于极少数罪行极其严重的犯罪分子,保证更准确地依法惩治严重刑事犯罪。故意杀人犯罪非法剥夺他人生命,是最严重的暴力犯罪,我国刑法第二百三十二条规定,故意杀人的,处死刑,无期徒刑或者十年以上有期徒刑。据此,对故意杀人的罪犯在决定处以何种刑罚时,必须严格依法,首先对是否罪应处死作出裁量,根据罪恶程度决定是否判处死刑。其中,对罪恶严重,特别是对蓄谋报复,严重危害社会治安,罪行极其严重、情节特别恶劣的故意杀人犯罪分子,应坚决依法严厉惩处。本案经最高人民法院复核,认为被告人贾敬龙即属于法律规定罪应判处死刑立即执行的犯罪分子。

贾敬龙因对已签订拆迁协议的旧房被合理拆迁不满,在事过近两年后,蓄意报复,当众用射钉枪将被害人杀害,犯罪情节极其恶劣,罪行极其严重。具体来说:

——预谋报复,主观恶性极深。本案与突发性激情犯罪,即一般民间纠纷导致矛盾激化、在情绪冲动、一时失控下引发的突发案件不同,贾敬龙对以往因房屋拆迁产生的矛盾记恨在心,蓄意报复杀害被害人何建华。为实施杀人,贾敬龙做了近两年的准备,精心策划杀人活动,包括准备杀人凶器,选择杀人的时间、地点,直至实施杀人犯罪,反映出具有极深的主观恶性。

——持枪作案,手段特别残忍,社会危害性极大。涉枪犯罪历来是我国打击的重点犯罪。为实现故意杀人,贾敬龙事先购买了三把射钉枪、一把仿真手枪以及射钉弹药等并进行改装试验。经他改装后的射钉枪装弹后可随意发射,且威力大,射出的钢钉能打透五合板,足以达到其所追求的杀人目的。

贾敬龙作案时携带三把装好弹药的射钉枪,以及一把具有杀伤力经鉴定属枪支的仿真手枪,在被害人何建华身后持射钉枪对其头部射击,射钉贯穿被害人头部后,存留在被害人右面部,致被害人颅脑损伤死亡。

——杀人后持枪抗拒群众抓捕,人身危险性极大。贾敬龙杀人后驾车逃跑,村民试图拦截,贾敬龙拒不停车并开车向村民冲撞。贾敬龙所驾车辆被村民驾车拦截、撞停后,不仅拒捕,而且下车持枪恐吓追赶的村民,并开枪射击。其对村民开枪拒捕的行为反映出对社会极大的人身危险性。

——刻意选择在春节作案,犯罪情节和社会影响特别恶劣。春节是我们中国人最重视、最重要的传统节日,而贾敬龙却有意选择农历大年初一,在全村老少欢聚一堂、互相团拜、自排节目演出的欢乐喜庆时刻,当着全村近千名男女老少的面开枪杀人,引起村民极大的恐慌和愤慨,造成严重社会影响。案件一审时,北高营村数百名村民向法院联名请愿,强烈要求法院主持正义,依法严惩贾敬龙。

问:贾敬龙作案后是否具有投案自首的从轻处罚情节?

答:自首是指犯罪以后自动投案,如实供述自己罪行的行为。自动投案一般应是犯罪人主动向公安、检察、审判机关等办案机关投案。根据相关司法解释,犯罪后主动报案没有逃离现场,或明知他人报案而在现场等待公安机关处理,抓捕时没有拒捕行为且如实供认犯罪事实等情形的,也可视为自动投案。

本案中,贾敬龙在作案当日,实施作案前的凌晨2点多,在其手机上编写一条反映其作案杀人的短信存在草稿箱中,其中虽有“狂野在报仇何建华的自首之路”一句内容,但其在作案前至案发后,始终未向外界发送该短信。其前女友吕某某证明贾敬龙在作案后逃跑途中给其打电话,只是讲把何建华杀了,说完就挂断电话,并无要投案自首的表示。贾敬龙逃跑被群众驾车撞停后不仅没有表示要去自首,反而威胁前来抓捕的群众“再过来就打死你们”,并向群众开了一枪,直至被群众制服、公安机关将其抓获归案,贾敬龙也没有任何投案自首的表示。故贾敬龙的行为依法不构成自首,不具有自首的从轻处罚情节。

问:本案中,被害人何建华是否对矛盾激化负有直接责任,存在重大过错?

答:本案因拆迁引发,贾敬龙所在村实施的旧村改造方案系于2009年11月28日经村民自治组织、村民代表大会开会讨论,表决一致通过,2010年6月经石家庄市人民政府批准实施的。拆迁工作由村委会统一规划、按同一标准实施。

根据北高营村旧村改造搬迁安置办法和拆迁协议,每户每块宅基地共给300平米楼房,其中200平米是免费置换的,还可以平价购买100平米。户主的平房或楼房的第一层,只是用于换新房,不给补偿;楼房的第二层及以上,要按照评估价值补偿。签署协议并取得第一套新房的,村民应在约定的时间内进行装修并搬迁,搬迁后按照协议将旧房自行拆除或由村委会统一拆除。

被告人贾敬龙家的两层楼房于2010年4月经第三方机构评估,第二层评估价值9万余元。身为户主的贾同庆代表全家,于2010年11月10日与村委会签订了旧房搬迁协议。此后,贾同庆根据协议先期取得了两套楼房。

贾同庆搬进新房后,贾敬龙不听全家人的劝告,拒绝与家人一同搬迁,坚持要装修旧房,准备结婚。贾敬龙父母、女友以及女友的父母都劝说贾敬龙到新房结婚,贾敬龙仍一意孤行,因此,其女友父母认为贾敬龙性格太“硬”,不同意二人婚事。

2013年2月,在贾同庆早已搬入新房的情况下,村委会根据协议组织拆除贾家旧房,因贾敬龙阻止而停止。经工作贾敬龙仍不搬走,村委会于2013年5月7日对贾家旧房实施拆除,为此,贾敬龙与村委会双方为拆除旧房发生冲突。此后,加之女友与其分手等原因,贾敬龙对何建华记恨在心,预谋报复杀害何建华。

本案中,旧村改造工程是经村民代表大会决定,并经市政府批准,统一规划、统一实施;村委会在户主贾同庆得到两套新房后,根据贾同庆代表全体家庭成员签署的拆迁协议,组织拆除贾家旧房,方法虽有不当,但并非何建华个人独断所为,不能成为贾敬龙藐视法律、肆意杀人的理由,也不能成为对贾敬龙杀人行为从轻处罚的情节。

问:贾敬龙作案时的精神状态是否有问题,最高人民法院在死刑复核过程中是否考虑过对被告人进行精神病鉴定?

答:精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果,经法定程序鉴定确认的,不负刑事责任。本案没有任何证据反映贾敬龙作案时和作案前后有精神病表现。

贾敬龙预谋作案并精心策划,有备而为,作案动机和报复对象明确,有意选择特定作案时间、作案地点,被抓后对犯罪起因、作案过程等供述详细,对作案后果认识充分,反映出作案时意识清晰,对自身行为的辨认能力及控制能力没有障碍。

贾敬龙在归案后直至最高人民法院复核工作结束前,其本人及其家属以及辩护人,均没有提出贾敬龙患有精神病,或要求对被告人进行精神病鉴定。最高人民法院复核期间提审贾敬龙时,贾敬龙回答切题,没有精神异常表现。故贾敬龙属精神正常,无须进行精神病鉴定。

综上,被告人贾敬龙经预谋,持枪当众杀人,犯罪情节和社会影响特别恶劣,手段极其残忍,人身危险性极大,罪行极其严重;贾敬龙到案后虽能供认犯罪,但无悔罪表现等其他可以从轻处罚的情节,不足以对贾敬龙从轻处罚。一、二审对贾敬龙判处死刑,量刑适当。最高人民法院遂对贾敬龙依法核准死刑

搜狐快评|世间再无贾敬龙舆论对立仍持续

原创 2016-11-15 司徒小山 有狐

到底是不杀不足以平民愤,还是不杀不足以平官愤。

世间再无贾敬龙,舆论对立仍持续 文丨司徒小山

引起各界高度关注的河北贾敬龙杀人案,在最高院核准死刑后,经过短暂的舆论交锋,最终未有根本改善。11月15日上午,贾敬龙被执行死刑,石家庄中院安排其亲属进行了最后一次会面。争议随着贾敬龙的死稍有回落,但更大的悬疑或许就此埋下。

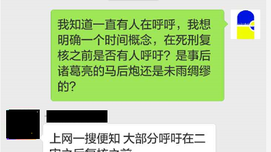

核准执行贾敬龙的死刑,在最后也是最近的一份释明上,也回应了两大关注点。一是对于贾敬龙自首情节,仍然不予认定。二是村委会强拆的权力认定,是不是强拆,释明简单地以“不当”带过,没有更周密的司法论证。这说明执行死刑的需求非常迫切。

贾敬龙核准死刑消息传出后,因为上述两大司法争议,其家属也曾采取各种办法申诉。刑法学者及法学家也介入讨论,想必也在法官群体中引发激烈的争议,而在一般舆论上,则更是一边倒地倾向于死刑适用存在问题。但是,舆论最终的走向出现了陡然变化。

舆论上风向转变,可以从14日的媒体动向上可见。新华社、新京报等媒体同时刊发通稿,论证贾敬龙死刑适用没有问题。熟悉中国舆情的人都知道,在一边倒地同情贾敬龙之后,舆论出现如此相反的口径,意味着贾敬龙在世的时间不多,舆论实际上为执行做了铺垫。

有一种观点认为,在贾敬龙是否适用死刑上,出现了舆论干扰,甚至有极端的观点认为,出现了舆论审判。这是一个特别需要澄清的盲区。首先,贾敬龙案后期确实出现了舆论反弹,但这个舆论不是要“干扰”,而是推敲司法结论,希望最高法展开严肃的司法论证。

其次,要跳过的一个认知误区是,所谓舆论审判的主语,早已经不是民众,而是权力。从贾敬龙执行死刑前一天密集的舆论渲染可见,他经历了两次审判:先是法庭审判,后是舆论审判。两次审判的一致结论都是他必须死。这才是此案中舆论审判的真相。

司法论证远远比司法结论重要,贾敬龙受了委屈不该去杀人,同理,村委会遇到阻碍,也应该是走行政强制或民事强制两类程序,而不是强拆。最高院说村委会是强拆的“合法主体”,但是在法院赋权之前,这个“主体”还不能盲动。遗憾的是,这类司法论证被降低了排序。

既然贾敬龙已经死刑执行完毕,再来叩问死刑上的悬疑,似乎意义不大。但是就一般意义而言,更多的人从贾敬龙的遭遇中会读出非常庞杂的信息,关于死刑的公平公正,关于司法与行政的关系,关于在不同人群那里强度悬殊的舆论,类似的疑惑肯定不会彻底消失。

世间已无贾敬龙,然而司法权力调整下的阶层关系仍旧存在人世。每一个人或许都能从贾敬龙的命运中,透视出现实图景,细致地观察到自身在这个图景中的现实位置。所以,贾敬龙死后,真正意义上的法治如何走近人情,而不知冰冷的工具,理应受到深思。

总之,贾敬龙死刑问题在舆论上引发了显着的分歧,一种死刑陷入了社会阶层的各自表述中,到底是妄议判决还是追求司法论证,难以调和。到底是不杀不足以平民愤,还是不杀不足以平官愤,成为一道越来越尖锐的选择题。而它昭示的那些冲突与对立,非常让人担忧,这就是贾敬龙之死不能止息纷争的原因。

「赞同、支持、鼓励!」

感谢您的支持!

您的打赏将用于网站日常维护费用及作者稿费。

我们会更加努力地创作来回馈您!

如考虑对我们进行捐赠,请点击这里

使用微信扫描二维码完成支付

请支持独立网站,转发请注明本文链接:http://www.cwzg.cn/expose/201611/32483.html