致杨天石老师九一八不抵抗真是张学良下的命令?

致杨天石老师:九一八不抵抗真是张学良下的命令?

文/无风即风

(一)第一件事:蒋介石和张学良到底知道不知道日本欲侵略东北

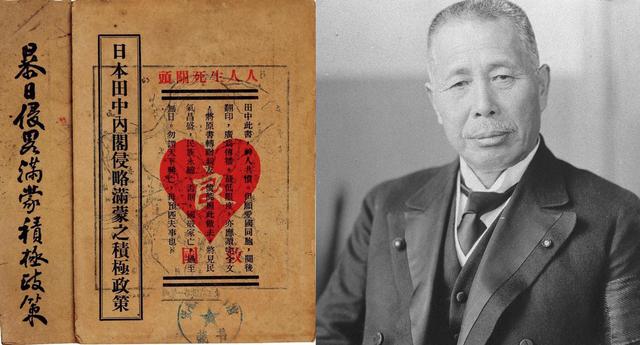

1、1929年2月《田中奏折》公载全国

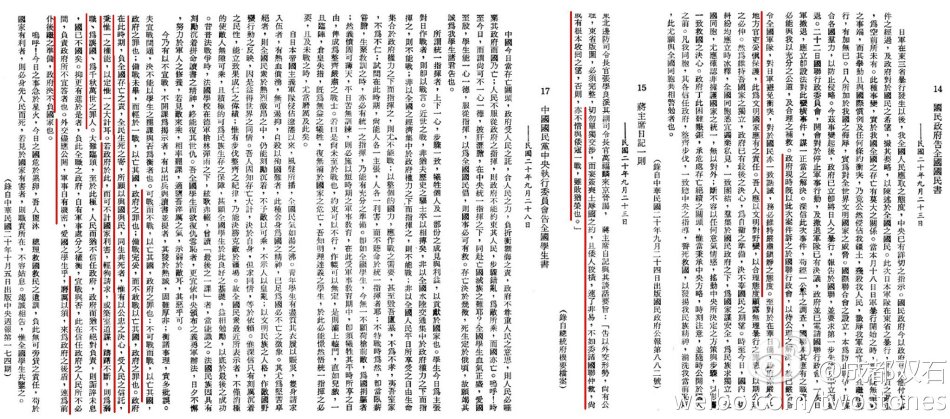

图为1929年2月南京《时事月报》登载的《田中奏折》,另外还有资料显示在同一个时间里东北的《奉天官报》也登载了此文,但是我没找到图片,此日本绝密文件即阐述全面征服中国方针且对日后日军发动全面侵华的战略有决定性影响臭名昭着的《田中奏折》(原名为《对华政策纲领》。)

此为日据下的台湾苗栗县后尼镇人蔡智堪(1888年生人,曾经也是中国人),其时于日本营生橡胶园与咖啡,生意做得很大,很富有,同时也是同盟会成员,1928年5月间他在一次与日本政界人士应酬中他打听到1927年日本“东方会议”(其实就是部署侵华决策的会议,《田中奏折》就是是次会议的产物)的消息后,于1928年6月某日晚装扮成一名“补册工人”(修补书本)冒死潜入日本皇宫的皇家书库,找到《田中奏折》并抄录全文,后寄给东北军参谋王家祯,王于年底翻译好后交给张学良,张学良遂发给南京政府。

于是就有了次年《时事月报》与《奉天官报》的登载揭露,当时造成无比绝不的轰动。

因此,求国粉别再说“九一八时蒋介石还不确定日本要侵华”了好吗?把自己的偶像黑得油乌发亮真的好吗?求别介样好吗?

2、关于《田中奏折》的真假

真假问题来源于《奏折》被中国揭露后,日本方面就一再指责是中国伪造,以格式不对模版不同等理由狡辩,于抗战胜利后远东审判没有找到这份密件,美国庭长宣布《田中奏折》为伪造,从此就造成就日后反复百年的争议,甚至还有人言之凿凿《奏折》是苏联为避免第二次日俄战争挑起日本侵华而伪造的。

苏联真有那么神吗?

蔡智堪本人着有《我怎样取得田中奏章》,书中具体而细致地回忆了该事件和全过程。

同时,1946年民国着名历史学家罗家伦着名历史也撰写了题为《田中奏折问题》的考订文章,认定“未能发现”不能证明这文件的不曾存在;中国人还没有这么大的本领能造出这性质重大而影响深远的文件,而且骗过深通日文的日本通;最重要而最奇怪的一点就是,以后日本侵略政策的实施,件件都是田中奏折的应验,若这个文件是假造的话,那位伪造的人真是世界上第一个预言家,盖过宗教史上的一切的先知者了!

如果是苏联“伪造”,那苏联自己都怕日本,他忽悠日本成功侵略了全中图,岂不是自己花样作死??

如果是蔡智堪“伪造”,但就凭他这样一个同盟会小角色竟然“伪造”得跟日军10年后侵华策略一模一样,那他岂不是当代诸葛孔明??如此牛逼的人竟然屈居人下?

这种“很傻很天真”的思维,请国粉自己慢慢玩,我是不奉陪了。

总之,《田中奏折》内中策略,甚至一字一句在1929年后无数次出现在所有日本军国主义分子的口中、书中、信中……这些不容抵赖。

蒋介石与张学良都早就对日军计划发动侵略东北一清二楚。

(二)九一八事变之前的蒋介石和张学良

九一八“不抵抗”无疑是既离不开张学良,也离不开蒋介石,因为前者是东北的领袖,而后者是全国的(名义上、也是唯一公认的)领袖。所以,搞清楚这两个人在“九一八”前后的态度与具体表现,将成为决议“不抵抗”主、次责任的关键问题。

先谈一谈背景问题。

众所周知,张学良父亲张作霖是1904年日俄战争后日本关东军扶持起来的地方亲日军阀,后来凭借着经营有方成为名动天下的民国军阀之一,一度在日、俄间混得如鱼得水,但在1928年北伐军节节胜利后他失去了利用价值,兼之拉拢英美势力进入东北,那日本肯定不愿意,《马关条约》日本就是被英美把已经吃到嘴边的辽东半岛硬生生给掰了出来,于是便策划炸死了他,而此后蒋介石“绕道北伐”成功,全国名义统一,接替张作霖的张学良顶住日本的“恐吓”(炸死他老爸)于1928年底宣布“改旗易帜,归顺中央”,因此,这里首先就明确了一点。

张学良“归顺中央”就是冲着和蒋介石或全国军民去抗日的。因为他没有他老爸的手段和没有建立威望,撑不住日本,同时也从《田中奏折》中知悉,关东军迟早都要向他亮出侵略者的刺刀。也所以,完全可以肯定,不管是在公还是在私,张学良都没有理由会拒绝蒋介石与他一同对抗日本。

那么,接下来就只剩下论证蒋介石想不想抗日的事了。

我们从现有史料中找寻最早的相关事件,因此以下事件均按时间线条。

1、 九一八前的蒋介石

1931年7月23日南昌国民政府会议(张学良在)

“中正奉命剿赤,自六月二十一由京入赣以来,即于本月二日,由南昌出发,巡视前线,并进驻南丰,亲督各军,积极进剿,乃于四日克复黎川,十三日克复广昌与石城;战斗情形,已详别报。当即乘胜穷追,十九日遂攻克赤匪据为总巢之宁都,所有俘虏及解散情形,亦详别报。赤匪屡经我军跟踪猛击,其漏纲残余者,本已不及万人,其向会昌汀州狼狈渍窜时,又被沿途民团袭击截堵,所剩更属无几,预计本月以内,必可全部歼灭,以期消除国家根本之大患。不意正值我剿赤军将士,驰驱赣闽,深入匪区,冒暑忍饥,裹创沥血,而与赤匪作殊死战之际,忽于军中接读朝鲜华侨惨案,与石友三叛变,暨粤桂诸逆进犯湘赣之报。中正星夜驰回南昌,总阅各方报告,乃知石逆叛变,实受粤中叛徒五十万元之收买,且有帝国主义之军官及赣匪首领,出入其军中,为之主持;隐与帝国主义者之侵略及赣鄂赤匪之扰乱,彼此遥为呼应。又于宁都赤匪之总部,搜获毛泽东致彭德怀之电文,内称两广月内出兵湘赣,接济子弹五十万粒,即日可由嘉应解来,我军务须固守宁都半月,待粤军入赣,即可解围反攻等语。

关于粤桂与赤匪互相联系者,不胜枚举,容后续达。又据福建杨主席截获匪方之报告,亦证赤匪与粤桂早成默契,已无疑义。中正于此,乃了然于粤桂倡乱,石友三叛变,暨赤匪肆虐,以及朝鲜侨胞之惨案,四者互为因果。叛徒军阀,唯恐赤匪之肃清也,乃出兵以援之,叛变以应之。帝国主义者唯恐军阀之消灭,中国之统一也,乃惹起外交纠纷,以牵制之。我剿匪将士,风餐露宿,日曛雨浴,黝然面无人色,方冒万难,决必死,与赤匪争最后之运命,而军阀则接济赤匪械弹,以苟延其残喘。我同胞正举国一致,奔走呼号,以抵抗帝国主义者之侵略,而军阀反称兵作乱,甘为帝国主义者之虎伥。

嗟乎!人心已死,国亡无日,不意叛徒丧心病狂,竟至于此。尝读“人必自侮而后人侮之,国必自伐而后人伐之”之语,不禁为我国家与民族抱无穷之忧戚也。举天下至惨至痛至危之事,孰有甚于此者哉?

我全国同胞当此赤匪军阀叛徒,与帝国主义者联合进攻,生死存亡,间不容发之秋,自应以卧薪尝胆之精神,作安内攘外之奋斗,以忍辱负重之毅力,雪党国百年之奇耻。惟攘外应先安内,去腐乃能防蠹(第1次强调)。

此次如无粤中救变,则朝鲜惨案,必无由而生,法权收回问题,亦早已解决,不平等条约,取消自无疑义。故不先消灭赤匪,恢复民族之元气,则不能御侮;不先削平粤逆,完成国家之统一,则不能攘外(第2次强调)。

人之爱国,当有同心;阋墙御侮,古有明训。当此国家存亡民族危急之秋,凡稍有国家观念,与民族思想,而为三民主义之信徒,但能捐弃成见,共御外侮(第3次强调),以救党国危亡者,则中正当视为忠实之同志,必委曲求全以从之。至于个人之进退去留,更无所萦怀于其间。中正只求国法党纪,能昭垂后世,不因个人之故,而为之破坏,以启百年无穷之纠纷,与亡国之惨祸。不使中正为毁弃法纪不负责任之罪人,以合法手续解决目前之纷争,则中正当朝奉党命,夕去职守,决不恋栈一刻,自泯其平生之志。否则如以叛乱为夺取之手段,卖国为求成之途径,则中正惟有本我革命之责任,凡为帝国主义者之工具与党国之叛徒者,皆为国家与民族祸害,则必不稍宽假,当摧陷而廓清之,以奠定党国之基础,以摈除国际侵略之野心,则国家乃有独立之望,民族乃有自由之日也。

呜呼!外患日急,国势阽危,侨胞任人残杀,国土任人侵占,真国亡无日,民无?类之日至矣。惟愿我全国同胞,明其是非,别其利害,主张正义,挽救危亡,以尽国人之天职。持以镇静,不恃一时之热度,严守秩序,毋失国民之风范,外对帝国主义者之侵略,则以有纪律之行动,誓死抗拒之(让人暧昧的”有纪律之行动“与剿灭”赤匪“和”粤逆“的坚决态度对比鲜明)。内对赤匪与叛徒之变乱,则以有组织之努力,共同扑灭之。中正百战余生,义无反顾,民意所向,死生从之,誓当益加振奋,为民先锋,必期于最短期间,剿灭赤匪,保全民命,削平叛乱,完成统一。故赤匪一日未灭,则中正之责任一日未尽,叛乱一日未平,即中正之职务一日未了。古人云,“一息尚存,此志不渝。”中正不敏,窃愿自矢。其幸而有成,则党国之福,民族之光。若不幸而不成,则惟有一死以报国而已。区区赤忱,惟希谅察。

这是当天会议结束后,蒋介石发布的《告全国同胞一致安内攘外书》。

虽然此文中没有提及日本,着重讲的是要消灭共产党与粤军,但是他的标题与全文中心,无疑是在强调他的“攘外必先安内”的国策,《告全国同胞》可不是什么内部决议,而是面向全国,同时也面向国际。

因此,从这份《计划书》里可以首先肯定“九一八”前的蒋介石大抵是有不抵抗倾向的。

那么,张学良又如何呢?

2、 九一八前的张学良

本段开头已经论证过,张学良他是想抗日的,不管是在公还是在私,用军事还是外交,他肯定都要对抗日本。否则,他只有死路一条。

那么,在具体的表现中他的态度又是如何?是坚决还是犹豫?

《日本外务省档案》记载,1931年7月关东军先后截获和破译了蒋介石在南京与在北平的张学良之间的电报。

电报(1):

7月11日,蒋介石给张学良的训电:“日本狡猾阴险,但现非我国抗日之时,除另电外交部王部长之外,希兄督饬所部, 切勿使民众发生轨外行动。”

电报(2)

7月12日,国民中央常委于右任也致电东北军政委员会:“目前以平定军阀内乱为急务,希望东北同志此时切勿轻率对外行动”。

此2份电报得到目前存于台北“中央研究院”近代史研究室所编的《中华民国史事日志》之《1931中华民国二十年“辛未”》所证实。

电报(1)7 12(五,二七)

乙、蒋中正电张学良,谓现非对日作战之时。

电报(2)7 13(五,二八)

乙、于右任电张学良,中央现在以平定内乱为第一,东北同志应加体会。

这两份电报再次证明蒋介石对日本采取的是一贯的”攘外必先安内“的不抵抗政策,如果非要定义”谁最先下令不抵抗“,那么蒋介石与于右任的这2封以中央的名义电令的无疑是不抵抗的”史上第一道电令“,所不同于“九一八事变“爆发时都,只是当时日军还没有采取”断然“的军事行动。

那么,张学良又对此有何表示?

同样是《日本外务省》记载,张学良收到蒋介石训令后作如下回复:

“日本开始其大陆政策,有急侵满蒙之意,已无疑问,无论其对手为中国抑或苏俄,事既关系满蒙存亡,吾人自应早为之计。”

在回复于右任的电报中,他称:“东北之安全,非借武力无以确保,日本既一意对外,我方亦应有所自省。现共匪歼灭期近,广东力薄,似无用兵之意,吾公似宜执此外患煎迫之机,务其在政治范围解决西南问题, 则党国幸甚。”

第一封回复蒋介石的电报中,张学良态度坚决地明确表示他要备战,因为他视关东军威胁东北为”存亡“问题,这里就印证了笔者前面”不管在公在私“的观点,而在回复于右任的电文中,他虽然态度稍缓,但仍然强调” 非借武力无以确保,日本既一意对外“,同时提出希望中央尽快解决“西南问题“则”党国幸甚“,这里毫无疑问还是在暗示中央:希望中央尽快解决问题,如此则我一旦和日本抗战,我就更有信心(抗日)。

说到这里,已经没有疑问:少帅张学良是主张抗日的。

同时,也论证了,只要是对日本问题,张学良是一定会听令于蒋介石的,不管是在公在私,因为他没有力量单独对抗日本,换句话,他既然已经归顺中央,即使他还是军阀(那时候谁又不是军阀?),但是东三省是中国的主权领土,日本要侵略,以蒋介石为首的南京就不能不带头表率。

因此,国粉的“蒋公指挥不了张学良啊”的理由在抗日这件事上是说不通的。

3、 《铣电》到底存在不存在?

根据李敖的《蒋介石评传》里,在1931年8月16日,即九一八事变前的大概30天前蒋介石给张学良发过一封《铣电》:

“北平。张副司令钧鉴。绝密。无论日本军队此后如何在东北寻衅,我方应予不抵抗,力避冲突,吾兄万勿逞一时之愤,置国家民族于不顾。中正。

这封《铣电》的出处,来源于当时任陆海空军副司令(即张学良)行营秘书处机要室主任的洪钫的回忆。同时,东北军将领赵镇藩(第七旅的参谋长、北大营的守卫者)也回忆称在当天接到张学良转来的蒋介石的《铣电》,主要内容是:采取不抵抗政策,竭力退让,避免冲突,千万不要“逞一时之愤,置国家民族于不顾,希转饬遵照执行”等语。

这封《铣电》半个多世纪以来一直存在争议,因为找不到原件,同时基于这封电报的2个指证明者都是张学良的亲信而存在颇多疑问,而对这封电报的存在最有权威的就是本文“请教”的杨天石老师,因为他亲自去过美国哥伦比亚在学《蒋介石档案馆》查问过,他的答案是:没有。

好,我们就论证这封电报子有乌有吧~!接着动手挖掘史料。

4、 《鱼电》真实存在

这封是张学良1931年9月6日晚发给东北军参谋长荣臻及东北三省政务委员会的《鱼电》:“现在日方对我外交渐趋积极,应付一切,极宜力求稳慎,对于日人无论其如何寻事,我方务须万方容忍,不可与之反抗,致酿事端。希迅即密电各属,切实注意为要”。

这封电报真实存在,原件存于台北档案馆。因此,张学良确实下过不抵抗的命令,但是,基于前面的考证,毫无疑问,他的政策很大程度是受蒋介石影响,此封电报中的开篇就讲到:“现在日方对我外交渐趋积极”与“极宜力求稳慎,到这里已经完全可以肯定张学良的“不抵抗”是完全听令于南京政府,因为他没有资格与日本作“对我外交”,显然,“力求稳慎”是蒋介石南京国民政府的指示,史料证明,当时蒋介石正派宋子文与日本老臣重光葵处理“万宝山事件”的善后。

而下面这一件事可以更加有力的证明张学良完全听令于蒋介石。

1931年9月12日(离九一八事变仅剩6天),蒋介石把在北平协和医院“养病”(实际上是生蒋介石不让他抵抗的气)张学良赴石家庄会晤,蒋介石当面训令张学良:凡遇日军进攻,“一律不准抵抗,只取提交国联和平解决。

毫无疑问,此种见面方式与蒋介石此种语气,这是一个“死命令”。(根据《大事记》蒋介石与张学良当天都在石家庄)。此后,张少帅就和胡蝶醉生梦死去了。

到这里,蒋介石负不抵抗主要责任,张学良负次要责任已经没有疑问,但是我们还可以更加深入的证明。

(二)九一八事变之后的蒋介石和张学良

1、九一八事变后的张学良

1931年9月18日入夜,在石原菀尔等人带领下,日本关东军铁道“守备队”炸毁沈阳柳条湖附近日本修筑的南满铁路路轨,然后指责中国东北军队,接着炮轰沈阳北大营,拉开了“九一八事变”的序幕………

几小时后,即19日的凌晨:张学良正式下令不抵抗。

根据上述理论,这个“不抵抗”命令已经没有追究责任的意义,因为这是既定政策,至于对日军是小规模挑衅还是全面侵略东北,也没有太大意义,总之不能改变既定以蒋介石为首的南京政府一再训令张学良当局不抵抗的史实。

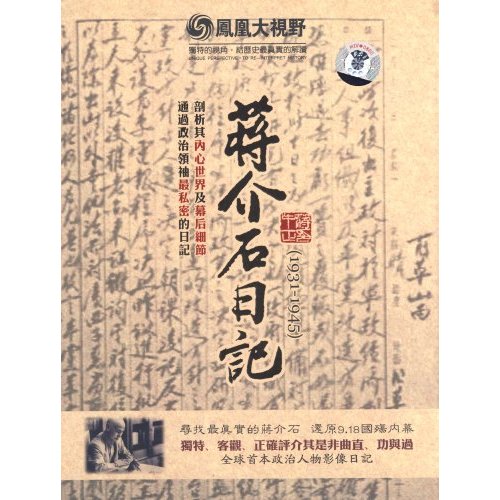

2、九一八事变后的蒋介石

杨天石老师说过,蒋介石连自慰这样的事也写在《日记》里,因此他的日记“具有相当真实性”,所以从《蒋介石日记》中去看他在九一八发生后的态度,应该来说,是最接近真实的。

1931年9月19日《蒋介石日记》:

“雪耻,人定胜天。昨晚倭寇无故攻击我沈阳兵工厂,并占领我营房,刻接报已占领我沈阳与长春,并有占领牛庄消息,是其欲乘粤逆变之时,内部分裂,而侵略东省矣。叛逆毫无悔祸之心,国民亦无爱国之心,社会无组织,政府不健全,如此民族,以理论决无存于今日世界之道。而况天灾、匪祸相逼而来之时乎。余所恃者唯一片爱国心。此时明知危亡在即,亦唯有鞠躬尽瘁,死而后已耳”。

笔者评:

没有讲明要抵抗还是不抵抗,但是态度消极,埋怨全国军民。

1931年9月20日《蒋介石日记》:

“雪耻,人定胜天。日本侵略东省是已成之事,无法补救。如我国内能从此团结一致,未始非转祸为福之机。故对内部当谋团结也。因沈阳、长春、营口被倭寇强占以后,心神哀痛,如丧考妣。苟为我祖我宗之子孙,则不收回东省永无人格矣。小子勉之。内乱平定不遑,故对外交太不注意,卧薪尝胆,教养生聚,忍辱负重,是我今日之事也。上午与敬之、真如、天翼协商,下午从南昌出发回京。”

笔者评:

承认日本侵略全东北(但其实没有,当时日军只占领了沈阳和长春,全面占领东北是1932年的事),同时仍然渴望全国统一,此为正常之情怀,但是也是“攘外必先安内”的一贯承续思维。

1931年9月21日《蒋介石日记》:

“雪耻,人定胜天。团结内部,统一中国,抵御倭寇,注重外交,振作精神,唤醒国民,还我东省。下午二时到京,约会干部。余主张:日本占领东省事,先提(交)国际联盟与非战公约国,以求公理之战胜;一面则团结内部,共赴国难,忍耐至相当程度,以出自卫最后之行动。对广东,以诚挚求其合作。一、令粤方觉悟,速来南京加入政府。二、南京中央干部均可退让,只要粤方能负统一之责,来南京改组政府。三、胡、汪、蒋合作均可。”

笔者评:

明确以外交交涉的原则优先,取“忍耐至相当程度”才打算“出自卫最后之行动”,但是历史已经告诉我们,此后他对自己食言了,他一直“期待公理之战胜”期待了整整7年,直到七七事变才实践了他对自己的承诺——“以出自卫最后之行动”。

讲到这里,蒋介石对“九一八”的态度和具体做法,已经没有任何疑问,至于张学良此时的责任追究,恐怕亦没有多大意义了,因为在沈阳与长春被占领的前提下,蒋介石中央又用外交“求公理之战胜”,他单独抵抗恐怕有点为难。

总之,蒋介石的主要责任不容抵赖!

继续深挖史实…………

1931年9月22日:

蒋介石在《中国国民党南京市党部党员大会上演讲词》中说“先以公理对强权,以和平对野蛮。忍痛含愤.暂取逆来顺受的态度、以待国际公理之判断”。

1931年9月22日(晚)《蒋介石日记》:

“雪耻,人定胜天。上午到市党员大会,余讲至‘国存与存,国亡与亡’之句,有一人讥为‘言过其实’一语。余心为之碎。由此可知,人心已死,国亡无日,哀痛之至,抛碎茶杯,撕破倭本,不觉失态。

余复言:我在日本炮火之中不止一次。倭寇在济南炮击机射,余实倭炮中遗留不死之身,决非夸词耳,乃益悲愤。因知爱国者多,而亡国者少,国事犹可为也。下午请稚辉、季陶详述余之怀抱与感想,要胡、汪合作,余交出政权之意。悲戚痛楚,欲哭无泪,哀丧未有如此之甚也。”

笔者评:

此处为他一年前在“济南事变”中眼看我同胞军民被日军屠戮时临阵脱逃而辩解,但是,同样地他的重点还是讲“安内”。

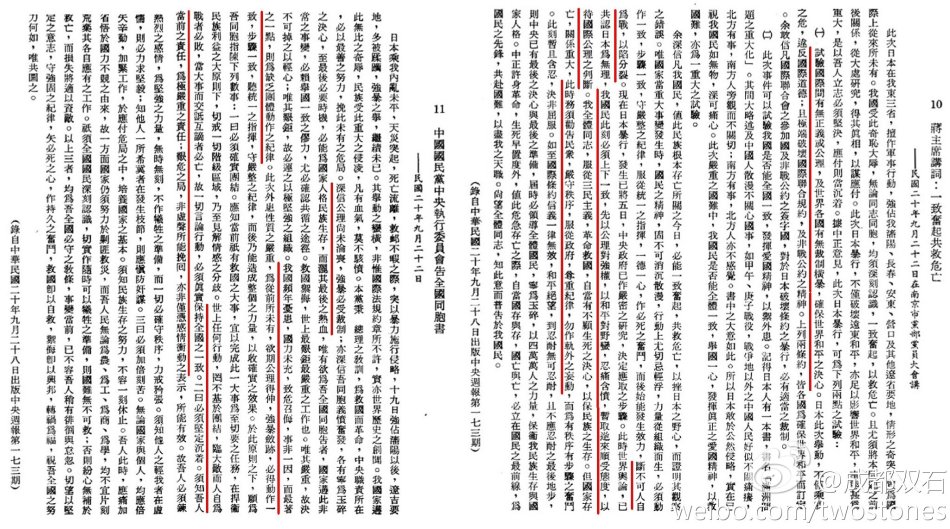

1931年9月23日(早)《国民政府告全国国民书》:

蒋介石:“希望我全国军队,对日军避免冲突”。

1931年9月23日(晚)《蒋介石日记》:

“雪耻。人定胜天。昨日国际联盟会决议,中日两国停止战时行动,双方军队退回原防,听候联盟会派委员查察裁判。此实为一外交之转机,亦对内统一之机。如天果不亡中国,则此次外交当不致失败也。汉卿派万福麟来京要求外交早日解决,所以官长之财产与东北之痛苦为念,闻之心痛。粤方勾结倭寇以召外侮,图谋推倒中央为快,东北又为一部分之利害急谋解决,不问国际地位与国际形势,以及将来单独讲和之丧辱。呜呼,外侮既急,国内政客官僚非卖国即畏敌,如此民族不亡何待,此次国际联盟既出面干涉,如我国内不能一致对外,则中国从此无人格矣,忧焚无已。晚与万福麟详谈外交形势与东三省地位,与其单独交涉而签丧土辱国之约,急求速了,不如委之国际仲裁,尚有根本胜利之望。否则亦不惜与倭寇一战,以决存亡也。”

笔者评:

此时的“不惜一战不过是自我安慰,因为他前面已经讲得清楚“此实为一外交之转机,亦对内统一之机——已表明他开始着手准备继续内战”。

3、其它相关当事人的史料佐证

A、1931年9月23日《王化一日记》:

(辽宁教育会副会长、东北国民外交协会负责人):到协和医院,负责诸人均在此,楚囚对泣,无相当办法。已请示南京,命令关外不准抵抗,静候交涉,大好河山,行将断送倭奴之手。

B、1931年9月27日《民国日报》之《孔祥熙谈对日方针》:

《民国日报》一篇报道《孔祥熙谈对日方针》:“中央对日方针与步骤,早已决定。一切应付办法,早有准备”。(他当时人在上海养病,没有参加9月22日、23日的南京会议)——仅仅才4天孔就已经知道“早有准备”显然指的是他于1931年7月参加过的庐山会议,在会议期间,《日本外务省》与《中华民国史事日志》之《1931中华民国二十年“辛未”》可以证明,张学良于此会议上提到过东北日军问题,而此方针此后一直延续被南京政府各政要与机构执行,所以孔祥熙指的“准备”就是“攘外必先安内”。

下面的史料可以证实我的猜测。

《顾维均回忆录》:

“委员长原已发现他的处境非常困难。早在沈阳事件(918事变)之前的夏(就是7月23日),他就在庐山举行扩大会议,讨论当时提出的,特别是少帅在东北的集团提出的对日采取强硬态度,和直接抵抗日本侵略的政策等要求。委员长是个现实主义的政治家,他觉得必须对日谈判”。

蒋介石指示张学良不抵抗完全座实,不容否认!

4、蒋介石自己的悔悟

1932年6月17日《蒋介石日记》:

“惊骇莫名!东北煤铁如此丰富,倭寇安得不欲强占!中正梦梦,今日始醒,甚恨研究甚至之晚,而对内、对外之政策错误也~!(当日蒋介石在会议中听下属汇报东北情况,当听到东三省煤矿产量占全国60%以上,铁矿占82%以上时,当晚日记写下话)。

其实台湾教科书与蒋介自己写的手贴已经早有答案:

书中写着:“蒋总统考虑当时中日关系采取不抵抗政策”。

杨天石老师:请问九一八不抵抗真的是张学良下的命令吗?

「赞同、支持、鼓励!」

感谢您的支持!

您的打赏将用于网站日常维护费用及作者稿费。

我们会更加努力地创作来回馈您!

如考虑对我们进行捐赠,请点击这里

使用微信扫描二维码完成支付

请支持独立网站,转发请注明本文链接:http://www.cwzg.cn/history/201509/24833.html