胡新民:我国1978年对外开放为何能成功?

【本文为作者胡新民向察网的独家投稿】

在纪念新中国成立七十周年的时候,1978年开始的对外开放是最值得纪念的内容之一。从广义上说,新中国成立后对外开放就是我们党确立的方针之一。新中国成立前夕,作为“临时宪法”的中国人民政治协商会议的共同纲领中第五十七条规定:中华人民共和国可在平等和互利的基础上,与各外国的政府和人民恢复并发展通商贸易关系。此后毛泽东、周恩来等老一辈领导人曾多次表示过要对外开放、特别是对美国开放的良好愿望。

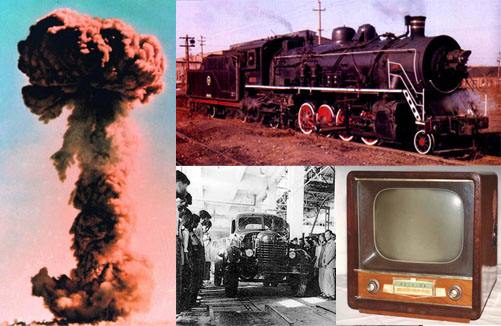

尽管在1978年以前,我国的对外开放也取得了很大成绩,例如50年代的从苏联引进“156项工程”和70年代的“四三方案”,但大规模的对外开放是在1978年以后。

为什么大规模的对外开放会在1978年以后呢?用邓小平的话来说,就是具备了条件。邓小平在1978年9月16日指出:

【“中华人民共和国建立以后,毛泽东同志运用实事求是这一真理领导我们继续前进。当然,有好多东西当时还不具备提出来的条件。我们高举毛泽东思想的旗帜,就要在每一时期,处理各种方针政策问题时,都坚持从实际出发。我们现在要实现四个现代化,有好多条件,毛泽东同志在世的时候没有,现在有了。中央如果不根据现在的条件思考问题、下决心,很多问题就提不出来、解决不了。比如毛泽东同志在世的时候,我们也想扩大中外经济技术交流,包括同一些资本主义国家发展经济贸易关系,甚至引进外资、合资经营等等。但是那时候没有条件,人家封锁我们。”】

邓小平在这里指出的“人家封锁我们”是阻挡我国对外开放的主要障碍。我国为排除这个障碍做的最成功的努力就是研制出了“两弹一星”。

【“(1964年)10月16日,中国宣布成功地爆炸了第一颗原子弹,美国不得不面对一个新的核大国已经崛起的事实。”

“美国朝野逐步认识到,或者说是体会到,中国的国际地位日益提高,中国对国际事务的影响日益增强并得到国际社会越来越多的承认。美国企图长期孤立这样一个正在崛起的大国,拒不与之来往,既不合情理,也做不到。”

(陶文钊:《中美关系史 (1949-1972)》第314页、316页 上海人民出版社 2004)】

原子弹成功以后,导弹运载、氢弹和人造卫星的陆续登场,震惊世界,更是震惊美国。1971年10月中国恢复在联合国的合法席位出乎了美国的预料,美国加快了与中国关系解冻的步伐。1972年2月,尼克松访华。在毛泽东会见他谈话结束时,尼克松握着毛泽东的手说:

【“我们在一起可以改变世界。”】

没有“两弹一星”,中国恢复在联合国的合法席位、中美关系解冻的时间将是一个未知数,1978年的大规模对外开放也将是一个未知数。

亲身经历那个时代的已故资深外交家吴建民,在2011年说:

【“1971年跟中国建交的国家才64个,大部分发达国家没有跟中国建交。但我们1978年就实行开放了,也就说大部分发达国家跟中国建交是在恢复了联合国合法席位之后。如果1971年不恢复联合国合法席位,78年我们能对世界开放吗?不可能。中国有今天的大发展吗?不可能。”】

中国外交史专家、原中共中央党史研究室副主任章百家(其父是曾在中美建交过程中发挥作用外交部原副部长章文晋)在2014年指出:

【“邓小平私下说过一句话,对外开放就是对美国开放,对美国不开放对谁开放都没有用。假如不是毛泽东把中美关系这个扣给解开了,由后来的领导人来解这个扣要困难得多,中国要实行改革开放也就没有那么容易。”】

在这里需要说明的是,中国的对外开放是对整个外部世界的开放,但没有中美两国的关系的解冻,对整个外部世界的开放就不可能成功。这是在二战后形成的世界格局所决定的,而且在今后相当长的时间内也会如此。

正因为如此,邓小平后来才深情地说道:

【“我们能在今天的国际环境中着手进行四个现代化建设,不能不铭记毛泽东同志的功绩。”】

排除外部障碍,其基本动力来自于国力的不断增强。而国力的不断增强,不但能排除外部障碍,而且能够迎接对外开放带来的挑战。否则,对外开放就会是一种低效率的开放,甚至对外开放有可能会导致国家的失败。顺便提一下,1978年以前,中国的社会主义建设就已经取得了历史性巨大成就,中共党史对此已有定论。这个巨大成就,就是国力不断增强的体现。这个巨大成就,也是不能只用GDP来体现的。尽管中国的人均GDP在1978年落后于国家建设几乎同时起步的“最大的民主国家”印度(印度排名126 中国排名134),但中国的经济发展实际上要出色得多。已故的美国着名的中国问题专家费正清在其名着《美国与中国》中的“新秩序问题”一章中写道:

【“然而,尽管有这些以及其他许多问题,人民共和国的经济经历,还是有了了不起的成就。例如,中国的经济就比印度的经济出色得多。从1952年到1976年,中国经济的增长平均每年6%或7% ,按人口平均计算是印度增长率的二倍或三倍,尽管印度还接受了130亿美元的外援和贷款,而中国接受的苏联贷款不足10亿美元,同时还拿出大约70亿美元去援助其他国家。”】

同时,还有一个统计数不应忘记,就是到1978年,中国的人均年收入约为210美元,而印度为190美元。

在研究中国对外开放取得巨大成就的国际学者中,美国着名社会学家阿锐基的看法颇具代表性,并逐渐成为西方学界的主流观点。他认为,前三十年,中国的普及教育、工业化、农村集体工业萌芽,都是中国经济起飞的基础,也是后来乡镇企业萌芽发展、农村工业化开始的先导。他特别分析了为什么世界上许多国家都实行对外开放政策,唯有中国的对外开放就能够成就巨大,举世瞩目。他发现的秘密是,中国吸引外资的并不是其巨大且极其低廉的劳动力——这个条件印度等很多第三世界大国都具有——而是这个劳动储备的高质量——包括健康状况、教育程度以及自我管理能力等方面——再加上中国政府的资源动员能力(能源、交通等基础设施建设)。

在纪念新中国成立七十周年之际,北京大学中国健康发展研究中心主任李玲(曾在2006年为中央政治局集体学习授课)发表的《卫生健康70年的发展是中国奇迹最亮丽的一部分》一文中,关于人力资源,得出与阿锐基一致的结论:

【“改革开放初期,我国预期寿命达到67岁,识字率超过80%,成为一个‘具有第一世界人力资本的第三世界国家’,这是支撑我国长期经济增长的强大力量。”】

因此,外有朋友遍天下,内有国力不断增强,特别是人力资源的支撑,1978年的大规模对外开放才有了坚实的基础,才能在党的十一届三中全会决议的指引下,取得巨大的成功。

这个人力资源的支撑,在我们新时代加大对外开放进程中仍然会有强大的力量。对此,我们完全有信心。

【胡新民,察网专栏学者,独立学者。】

「赞同、支持、鼓励!」

感谢您的支持!

您的打赏将用于网站日常维护费用及作者稿费。

我们会更加努力地创作来回馈您!

如考虑对我们进行捐赠,请点击这里

使用微信扫描二维码完成支付

请支持独立网站,转发请注明本文链接:http://www.cwzg.cn/history/201909/51731.html