田文林:“伊斯兰国”的结局会是什么?

【摘要:“伊斯兰国”注定充当“搅局者”角色,使中东地区更加动荡混乱,它使中东的恐怖主义活动换代升级,地区教派矛盾更加复杂难解,未来,“伊斯兰国”即使被打散,但由于强烈的意识形态属性,很可能“形散神不散”,重拾非对称恐怖袭击,最终导致中东伊斯兰世界更加动荡分裂,距离伊斯兰复兴越来越远。】

异军突起的“伊斯兰国”,堪称中东伊斯兰世界乃至国际政治中一大“现象级”事物。近日美国奥兰多市爆发美国有史以来死亡人数最多的枪击案,枪手就曾宣称效忠“伊斯兰国”。该组织主张极端、行为残暴,在国际反恐力量强力围攻下,“伊斯兰国”颓势渐显。下一步,它的结局究竟会是什么?

“伊斯兰国”产生的土壤是伊斯兰世界严重的政治经济危机

(一)伊斯兰世界边缘化、贫困化导致社会矛盾激化

当前国际经济体系本质是西方主导的资本主义体系。资本主义经济体系加速全球化,中东国家日趋被裹挟进来,但过早融入国际分工体系,导致阿拉伯世界工业化水平持续倒退,日益成为依靠出口原材料和初期产品度日的产业链下游国家,距离经济现代化梦想越来越遥远。

伊斯兰世界深陷这种边缘化、贫困化困境,相关国家很难通过正常方式赶超西方世界,实现民族复兴。在此背景下,许多穆斯林丧失了依靠自身能力实现梦想、改变现状的信心和能力,日益陷入无助、厌倦和极端化情绪之中。2014 年 6 月“伊斯兰国”的异军突起,就是这种极端化情绪的过激反应。该组织准确抓住了民众普遍存在的不满和求变心态。它一面抨击现实世界的不合理、不公平,一面谋求通过极端恐怖行为打破现行秩序,蛊惑民众为建立“哈里发国”而自我牺牲,发动反对异教徒的“圣战”和自杀性袭击。这种打破现状的极端主张和暴烈行动,对那些受极端思想蛊惑、充满仇恨的失意者极具吸引力。即使那些生活在欧美的穆斯林青年,同样对“伊斯兰国”的诉求十 1 分动心。因为这些青年多半难以融入欧美社会,而且陷入停滞的西方国家留给年轻人的机会也越来越少。

当前,“伊斯兰国”成为众矢之的,但全球极端分子仍纷至沓来,已经成为吸引当代世界中极端分子的磁石。尽管美国牵头的国际反恐联盟已消灭大批极端武装人员,但“伊斯兰国”仍像牛皮癣一样,难以治愈。

(二)对西方列强“分而治之”地缘霸权战略的反动与修正。

现代中东的地缘版图始于 1916 年英法秘密达成的《赛克斯一皮科特协定》,依据该协议,英法将阿拉伯世界分成若干“委任统治国”。这种“小国林立”的地缘版图碎片化,是伊斯兰世界积弱积贫的根源之一。由于缺乏综合实力强大、足以发挥地区主导作用的“核心国家”,这些国家形成“谁也吃不掉谁,但谁也不服从谁”的复杂均势状态,由此使中东伊斯兰世界至今没有形成稳定的地区结构,既无法实现自强,也无力阻挡外部势力进入中东,甚至主动邀请外部大国介入地区事务,由此使地区局势持续动荡。

因此,这种外力强加的“国家体系”始终没有得到阿拉伯民众普遍认可,试图颠覆和重组地区秩序的诉求和力量始终络绎不绝。2011 年以来,中东遭遇 1916 年以来堪称“百年一遏”的政治动荡,利比亚、叙利亚、也门等地区国家陷入动荡乃至濒临解体,这意味着维护现行主权体系的力量明显削弱。伴随着主权体系的衰微,要求重划中东地缘版图的势力重新抬头。

“伊斯兰国”就在这时趁乱而起。不同于流窜作案的“基地”组织,“伊斯兰国”早在 2006年“伊拉克伊斯兰国”成立时,就定下在伊拉克和叙利亚建立跨境逊尼派国家的设想,企图在叙伊地带建立一个伊斯兰国家。因此该组织不断开疆拓土,在伊拉克侵占其他部落武装势力范围,在叙利亚则抢占已被反政府武装控制的地区。根据“伊斯兰国”出版的手册,其战略思想就是要打破中东现存的、由西方强行制造的地缘碎片化格局,谋求建立统一的“哈里发国”。

(三)“伊斯兰国”是中东意识形态真空的产物。

2011 年中东剧变后,中东伊斯兰世界再次面临“何去何从”的重大抉择。效仿西方民主不能带领阿拉伯世界走出困境,在别无选择的情况下,中东再次出现了“伊斯兰化”思潮。

事实上,在中东剧变过程中,许多穆斯林就开始从宗教角度解读这场剧变,他们怀疑“阿拉伯之春”引发的混乱和动荡,就是“世界末日”临近的征兆。2012 年一项民调显示,半数阿拉伯人相信,“马赫迪”(穆斯林的救世主)随时可能降临。2014 年横空出世的“伊斯兰国”就利用了这种意识形态真空所产生的混乱和不满情绪。该组织从开始就带有强烈的宗教色彩,按照伊斯兰教义,只有当“马赫迪”降临后,才能建立伊斯兰国家,为动员和号召民众,其领导人巴格达迪宣称自己就是传说中的“马赫迪”。另外,“伊斯兰国”的旗帜上写着“万物非主,唯有真主,穆罕默德是安拉使者”标语,以显示其宗教色彩。总之,诉诸宗教已成为“伊斯兰国”动员民众、激发士气的最行之有效的意识形态工具。

“伊斯兰国”为何不能拯救伊斯兰世界

与其他极端恐怖组织相比,“伊斯兰国”最不同的地方就是它具有强烈的政治抱负,主张回归宗教极端主义、建立“哈里发国”,并试图通过使用恐怖暴力手段等各种极端方式,帮助伊斯兰世界重振昔日辉煌。然而,深入分析不难发现,“伊斯兰国”并不能真正拯救伊斯兰世界,它只能充当“搅局者”角色,使中东国家偏离正常轨道,地区秩序更加混乱动荡。

(一)对宗教话语的路径依籁,使“伊斯兰国”日益陷入唯心主义,无法找到伊斯兰世界陷入困境的症结和根源,因而也无法提供行之有效的突围路径。

“伊斯兰国”秉持的实际是一种原教旨主义价值观,其主张“向后看”,“回归伊斯兰”是该组织进行政治动员的有力思想武器,以及政治生命力的最大源泉。从政治制度看,“伊斯兰国”的效仿对象同样来自古代,该组织尤其刻意效仿伊斯兰教史上最辉煌的朝代——阿拔斯王朝。然而,当前社会经济发展和生存环境,已与先知穆罕默德时代差之天壤,通过回归来实现民族复兴的复古主义价值观,使“伊斯兰国”的政策很难与复杂现实“对接”。

更要命的是,作为一种指导思想,“宗教决定论”实际是一种历史唯心主义。它过于关注宗教领域,将伊斯兰世界当前困境归咎于没有实施伊斯兰法,这实际是缘木求鱼之举。当前中东伊斯兰世界面临的困境,更多是一种结构性危机。伊斯兰世界陷入困境的最大根源,就是没有完成工业化进程。同时,霸权主义和强权政治也是伊斯兰世界陷入危局的重要外因。

但“伊斯兰国”显然缺乏这种理论自觉和行动自觉,其没有找到伊斯兰世界陷入困顿的根源,因而也就谈不上开出好的治理药方。即使用最宽松的标准衡量,“伊斯兰国”也不过是“看到了病症,开错了药方”。由于抓不住主要矛盾,该组织只能在细枝末节上大做文章,采取严禁娱乐、实施割礼、妇女蒙面纱等种种举措,其结果只能使国家和社会越来越落后于时代。在政策手段上,“伊斯兰国”有意制造恐怖血腥气氛,屡屡用绑架、恐袭等极端做法立威。这些极端化做法对于解决伊斯兰世界的问题毫无益处,只会暴露“伊斯兰国”的野蛮残忍,日渐引发国际社会公愤,最终使自己成为孤家寡人。“伊斯兰国”的这种极端化做法使其本身就包含了“自毁机制”,即使没有国际反恐联盟的军事打击,该组织也很难长期维京。

(二)“伊斯兰国”缺乏重建“哈里发国”的客观实力及策略。

“伊斯兰国”的核心诉求就是颠覆中东现行主权国家体系,重建“哈里发帝国”。巴格达迪还扬言,要在五年内占领整个中东、非洲东部、中部和北部、欧洲的伊比利亚半岛、黑海东部、南部和西部,亚洲中部和西部(包括印度大部甚至是中国西部地区),最终建立一个“哈里发帝国”。然而,它是不可能实现上述战略目标的。

一方面,“伊斯兰国”不具备实现这一宏大目标的军事能力。目前,叙利亚和伊拉克两国政局动荡,固然使“伊斯兰国”得以在乱局中嚣张一时,建立微型国家,但从更大范围看,国际社会及投入反恐战争的国家政治实力和军事实力更强大,“伊斯兰国”对外战略扩张根本没有空间。在军事力量对比悬殊的情况下,“伊斯兰国”实际只有被动挨打的份儿。当前,在国际反恐力量联手打击下,“伊斯兰国”损兵折将,几乎没有还手之力。凭借这种军事实力,该组织根本不可能开疆柘土重建地跨三大洲的“哈里发帝国”。

另一方面,“伊斯兰国”的倒行逆施也使其迅速陷入四面楚歌的绝境。“伊斯兰国”自诩为伊斯兰世界的“拯救者”,但它对伊斯兰世界面临的困境却缺乏起码的认知。当前伊斯兰世界最大的外部敌人,就是西方的霸权主义和强权政治。伊斯兰世界中一直都有团结广大穆斯林,高举反霸旗帜的呼声。然而,“伊斯兰国”创始人扎卡维对打击西方霸权兴趣不大,他想推翻的对象是“近邻”约旦,在约旦谋求建立“真正的”伊斯兰国家。“伊斯兰国”在叙利亚和伊拉克基本延续了扎卡维的思路,着重推行宗教极端主义,将西方世界、基督徒、犹太人、甚至不同派别的伊斯兰国家和民众,统统视为敌人。四面树敌使其四面楚歌,由此犯了战略大忌。而且直接引发了“伊斯兰世界内战”,遭遇中东什叶派国家(叙利亚、伊拉克、伊朗)及库尔德人的强力抵抗。随着“伊斯兰国”开始在科威特、沙特和也门等国清真寺制造恐怖袭击,越来越多的逊尼派国家开始将“伊斯兰国”视为严重威胁。

在此背景下,“伊斯兰国”几乎没有成功的可能性。事实上,在国际反恐力量联手打击下,“伊斯兰国”已成过街老鼠,日子越来越不好过。美国国务卿克里断言,“伊斯兰国”在 2016 年将“大大削弱”。

“伊斯兰国”到底给中东留下什么

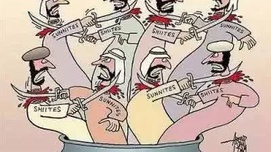

“伊斯兰国”注定只能充当“搅局者”角色,使中东地区更加动荡混乱,危机更加深重。一方面,它使中东的恐怖主义活动换代升级。中东过去就是恐怖主义活动大本营,中东剧变后,此前一度收敛的极端恐怖势力重新形成气候,而“伊斯兰国”的兴起则将西亚北非的极端势力连点成面,并使极端恐怖主义换代升级,成为地区稳定更加严峻的挑战。另一方面,地区教派矛盾更加复杂难解。伊斯兰世界素有逊尼派与什叶派之分,但相当长时期,地区教派矛盾并不突出,始终不是中东的主要矛盾。2011 年中东剧变后,叙利亚成为中东教派矛盾激化的“交汇点”和“辐射源”,由此使叙利亚乃至地区国家的教派矛盾有所升温。当前“伊斯兰国”在伊拉克和叙利亚跨境建国,公开屠杀什叶派“异教徒”,摧毁什叶派宗教圣地,使叙伊及其他国家内部的逊尼派与什叶派间矛盾再度升温。

未来,“伊斯兰国”即使被打散,但由于强烈的意识形态属性,很可能“形散神不散”,重拾此前惯用的“打一枪换一个地方”等非对称恐怖袭击,造成更大的恐怖威胁,这种迹象已经显现出来。目前,“伊斯兰国”已改变策略,即从在叙利亚、伊拉克控制领土,转向直接对外国发动恐怖袭击,并谋求使用更为复杂的武器(如生化武器)发动恐怖袭击。这意味着未来相当长时期,“伊斯兰国”将继续搅乱中东,这种前景对中东地区危害性恰恰最大。简言之,“伊斯兰国”在中东的作用就是“成事不足,败事有余”。该组织试图重振伊斯兰世界荣光,最终却导致中东伊斯兰世界更加动荡分裂,距离伊斯兰复兴越来越远。

更具讽刺意味的是,“伊斯兰国”的这种“搅局者”角色,有意无意被美国和以色列利用,用来在伊斯兰世界内部消耗。对美国来说,“伊斯兰国”发展壮大固然是个威胁,但该组织适度存在也有不少战略好处。一方面,“伊斯兰国”建国导致中东地缘版图重组,这一前景符合美国的长远战略规划。美国作为游离于欧亚大陆之外的海权国家,其基本战略目标之一,就是使欧亚大陆持续内讧分裂,从而使美国可以“分而治之”,轻松维持世界霸主地位。因此,“伊斯兰国”适度存在不会损害美国的利益,反而会使中东更加分化,让弱小的海湾国家更加依赖美国的力量。另一方面,为美国在中东推行“离岸平衡”政策提供筹码。美国过去在中东一直挑唆矛盾,实行“分而治之”。但 2001 年阿富汗战争和 2003 年伊拉克战争,极大破坏了这种地区生态,伊朗借机壮大崛起。美国一直在苦寻足以遏制伊朗的逊尼派武装力量。异军突起的“伊斯兰国”战斗力强恕,且与伊朗互为天敌,有能力遏制伊朗坐大势头。“伊斯兰国”将伊朗、叙利亚、伊拉克等什叶派国家或政权作为作战对象,客观上符合美国的利益扶植“代理人战争”、实现“分而治之”的战略目标。这与“伊斯兰国”谋求伊斯兰世界统一的目标完全背道而驰。此外,“伊斯兰国”等极端势力蔓延发展,还为美国武力介入中东事务提供了方便。事实也表明,“伊斯兰国”对美国一北约一以色列一海合会拓展利益颇有助力。正因为如此,有关美国有意扶植“伊斯兰国”的报道不绝于耳。

最后要指出的是,“伊斯兰国”借助宗教力量用来蛊惑人心、动员民众,这种做法蕴含着巨大风险:一旦这种预言式的宗教主张无法兑现,无法帮助穆斯林摆脱困境,信心一再受挫的广大穆斯林将再次遭受心理打击,并给中东伊斯兰世界留下难以填补的意识形态真空。

(田文林,察网专栏学者,本文授权察网发布,原载于《中国国防报》2016年6月17日第22版)

「赞同、支持、鼓励!」

感谢您的支持!

您的打赏将用于网站日常维护费用及作者稿费。

我们会更加努力地创作来回馈您!

如考虑对我们进行捐赠,请点击这里

使用微信扫描二维码完成支付

请支持独立网站,转发请注明本文链接:http://www.cwzg.cn/politics/201607/29405.html