作者专栏

-

洞幽察微

洞幽察微田文林:中东去除病根才能摆脱困境

由于地缘政治冲突、国内大资本根深蒂固以及西方的刻意诋毁,从20世纪70年代开始,伊斯兰世界逐渐放弃“进口替代”战略,重新奉行“经济自由化”政策。然而,过度融入全球化的新自由主义政策,实际是一种短视发展战略,伊斯兰世界工业化进程最终半途而废。过度参与资本主义全球化,使伊斯兰世界被锁定在全球产业链下游位置,而且这些国家参与全球化程度越深,经济边缘化、贫困化处境就越明显。

-

察古知今

察古知今田文林:微型世界大战摧毁叙利亚

叙利亚内战升温后,西方媒体对叙利亚的舆论战随之升温。它们竭力妖魔化巴沙尔政府,将其界定为“独裁政权”,只发布攻击叙利亚现政权的新闻(相当部分并不属实),对反对派的恶行则视而不见。为妖魔化叙利亚现政府,西方媒体不顾起码的新闻操守,频频制造“假新闻”以混淆视听。法国电视台很多记者被称为“大屠杀的目击证人”,他们实际上生活在迪拜、约旦和科威特。

-

洞幽察微

洞幽察微田文林:西方大国操纵“颜色革命”的心态与手法

“颜色革命”使用非暴力手段,组织者有意将自身包装成争民主、护人权、维护公民利益的“正义抗争”,甚至抗议氛围也搞得像“嘉年华”,但实则是“杀人不见血”的软刀子。为实现夺权目标,“颜色革命”的策划者总是不断煽风点火,甚至人为制造流血事件,目的就是加剧政府与民众对抗,给政府不断施压,最终颠覆政权,将对象国纳入西方政治经济版图。就此而言,“颜色革命”是一场精心伪装的反革命运动。现实表明,“阿拉伯之春”已然成为“阿拉伯之冬”,这场剧变给阿拉伯世界造成的浩劫之大,不亚于一场全面地区战争。

-

洞幽察微

洞幽察微田文林:利比亚如何从天堂坠入地狱

卡扎菲早期推行左倾冒险主义,得罪了西方国家和部分阿拉伯国家,晚年又转向右倾投降主义,大张旗鼓地“归顺”西方,并交纳了若干“投名状”。但西方骨子里并不接受卡扎菲。卡扎菲就像《水浒传》中的宋江一样,明明已经背叛昔日阵营,树立起“忠义”和“招安”大旗,但西方国家就像赵家皇帝一样,对其始终心怀戒备,一旦利用价值榨干,便一脚踢开。2011年,当卡扎菲遭遇国内抗议后,美欧“老朋友”非但没有出手相助,反而鼓动联合国通过授权在利比亚设立“禁飞区”的1973号决议,北约随后打着“维护联合国决议”的幌子,对利比亚发动代号“奥德赛黎明”的军事行动,最终在当年10月20日将卡扎菲抓获并虐杀。由此使执政42年的卡扎菲政权彻底消亡。

-

洞幽察微

洞幽察微“1·25革命”使埃及陷入60年来最糟糕时期

阿拉伯媒体评论称,埃及就像迷失在大海里的轮船,没有船长、航员、航海设备及可供停靠的海岸,随时会陷入“国家崩溃”危险。阿拉伯人有句谚语:“60年的暴虐也比一天的混乱好。”持续的动荡使越来越多的埃及人开始怀念穆巴拉克时期,充分认识到“秩序是个好东西”。正是在这种背景下,埃及军方强行罢黜穆尔西政府,重新回到威权政体状态,回到“没有穆巴拉克的穆巴拉克时代”。这不免让人感叹“早知今日,何必当初”。

-

洞幽察微

洞幽察微田文林:土耳其经济私有化的后果及教训启示

土耳其不遗余力地推行经济私有化政策,导致三大恶果:一是效率未获显着提高,反提前透支国家潜力;二是日渐丧失经济主权,依附于国际经济体系;三是民众贫富分化加剧,埋下社会动荡祸根。新自由主义成为戕害发展中国家的“慢性毒药”。当前全球金融危机中,强调国家干预和国有化再次成为世界新潮流。

-

洞幽察微

洞幽察微颜色革命祸乱中东 香港须警惕“东方之珠”蒙尘

“颜色革命”看似温情脉脉,实则是“杀人不见血”的软刀子。为实现夺权目标,“颜色革命”的策划者总是不断煽风点火,甚至人为制造流血事件,目的就是加剧政府与民众对抗,给政府不断施压,最终颠覆政权,将对象国纳入西方政治经济版图,成为西方权力体系中的外围地带。就此而言,“颜色革命”是一场精心伪装的反革命运动。

-

洞幽察微

洞幽察微田文林:“民主化”为何不能拯救中东?

阿拉伯国家民主转型的困境表明,衡量政治制度优劣,关键是看其能否实现国强民富,而不是削足适履,将是否实现“民主化”作为标准。法国思想家卢梭曾指出:“凡是破坏社会统一的,都是毫无价值的;凡是使人们自身陷入自相矛盾的制度,也是毫无价值的。”邓小平也曾指出,“我们评价一个国家的政治体制、政治结构和政策是否正确,关键看三条:第一是看国家的政局是否稳定;第二是看能否增进人民的团结,改善人民的生活;第三是看生产力能否得到持续发展。”这一表述至今仍有理论指导意义。中东民主转型已证明,没有大局观的政治转型只会使国家陷入“民主化陷阱”不能自拔。言必称“民主自由”和“程序合法性”,却不顾其适用性和实际效果,实际是“言不及义,好行小惠”的腐儒之见。

-

洞幽察微

洞幽察微田文林:伊朗政权稳固的内部根源及启示

伊朗在美国长期打压下始终能够维持政局稳定,内因显然是主要的,归结起来主要有三个方面:首先,伊朗已经找到适合国情的政治制度,并坚定扞卫政治安全;其次,奉行“抵抗型经济”总政策,努力实现经济独立自主;最后,对外战略将原则性与灵活性有机结合。伊朗的经验值得其他国家关注。

-

洞幽察微

洞幽察微田文林:大国博弈与中间地带的动荡与冲突

国际权力转移激化大国矛盾。历史经验表明,大国权力转移的交替期,往往是地缘政治危机的高发期。由于世界主要大国都拥有核武器,所以大国间爆发战争变得不可能。大国间的结构性矛盾,主要通过除军事对抗之外的其他领域和手段体现出来,这其中,“中间地带”成为大国博弈的重要战场,因而越来越多的发展中国家沦为霸权主义的牺牲品。中国必须强化地缘政治意识。

-

洞幽察微

洞幽察微从“三千年未有之变局”到“百年未有之变局”

中国要想在“百年未有之大变局”中化危为机,还要坚持独立自主精神,凡事学会“留一手”,以免受制于人。在这个问题上,华为公司的做法可圈可点:该公司许多芯片由美国制造商提供,但为防止美国关键时刻“卡脖子”,自己进行芯片研发,做好“备胎计划”,由此使其在美国断绝芯片供应后仍能正常运营。唯有自主,才有天助。中华民族要想逆势崛起,更是须臾离不开独立自主精神。

-

洞幽察微

洞幽察微西方国际秩序对伊斯兰世界体系的瓦解与重塑

近代以来,在西方国家观的长期渗透和冲击下,伊斯兰世界被动地进行“自我改造”。具体地说,这种“观念改造”体现为依次递进的三大方面:西方国家先是用“一族一国”的国家观,瓦解了伊斯兰世界维系数个世纪的多民族共存的帝国体系;继而用“主权国家观”瓦解中东国家刚刚建立起来的“民族国家观”;最后,西方国家又通过形形色色的新干涉主义理论,侵蚀了中东国家形成不久的“主权至上”原则。然而,伊斯兰世界的自我改造始终赶不上西方国家战略利益变化的现实需求。伊斯兰世界对西方国际秩序观的接受使原本自洽的伊斯兰世界体系逐步瓦解,由此给其地缘版图带来难以挽回的灾难性后果。

-

洞幽察微

洞幽察微田文林:“文明冲突论”掩饰的是霸权主义

“文明的冲突”已成为美国对自身霸权、好战的掩饰,而之所以如此好战,本质是垄断资本牟利所致。一则,美国要维护美元霸权体系,离不开军事手段。二则,维系“债务经济”使美国热衷于制造战乱。目前美国已成为世界上最大债务国,美国只能靠债务维持繁荣假象。据美国着名学者安德森·维金推算,美国每获得1美元GDP,必须借助5美元以上的新债务。只有世界其他国家和地区更加动荡与混乱,巨额资本才会乖乖回流美国,这使美国比历史上任何时期都更喜欢制造战乱。三则,美国金融寡头与军工复合体相互勾结,已形成“大炮一响,黄金万两”的经济军事化机制。目前,美国庞大的军事开支远远超出维护国家安全的正常需要,实际成为垄断资本从中渔利的工具。美国发动的阿富汗和伊拉克战争,主要受益者就是军火商和投资银行家,美国政府和普通民众则承受巨大代价。从这一意义上说,美国面临的最大威胁不是外敌,而是国内高度异化的垄断资本。

-

洞幽察微

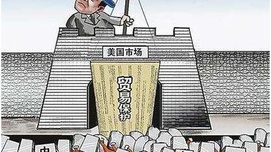

洞幽察微田文林:保护主义旧药方难医美国当前病症

在经济金融化的背景下,特朗普政府指望通过保护主义政策,帮助美国实现“再工业化”,明显是一厢情愿。这是因为,制造业与金融业很大程度是一种此消彼长的竞争关系。经济金融化会从三个方面影响实体经济的发展。一是投机逻辑压倒生产逻辑,造成实体企业经济停滞;二是实体经济日趋被“挤出”;三是银行体系风险增大。事实上,中美贸易美国好处巨大,中国则好处有限:中国卖给美国的是实打实的商品,但美国给我们的是一大堆无法兑现的“白条”。特朗普政府的蛮干做法,不是在“使美国重新强大”,而是在加速摧毁美国的全球霸权地位。

-

观风察俗

观风察俗田文林:前世的“灵丹” 当下的“毒药”

从全球影响来看,美国对我国商品加征关税,割裂了各国产业之间的联系,使全球产业链面临碎片化的风险;破坏了国际经贸规则,使全球产业链陷入失序化状态;降低了国际经济运行效率,使全球产业链加剧了低效化风险。美国又岂能从这样的全球预期中获益?