《阅读父亲》的烈士遗孤和八一同学

【本文为作者向察网的独家投稿,文章内容纯属作者个人观点,不代表本网观点,转载请注明来自察网(www.cwzg.cn)】

【摘要:在高扬民本主义旗帜草根大众当家作主的毛泽东时代,不仅“李刚”式的“父亲”罕见,“我爸是李刚”一类的孩童更是闻所未闻。这次丹东八一的同学聚会,追忆的是毛泽东时代。尽管有人散布贬损人民领袖毛泽东的政治谣言,但参加聚会的同学们还是集体聚集到天安门广场,瞻仰毛主席纪念堂,在咱们的领袖毛泽东向全世界宣告“中国人民从此站起来了”的地方,留下见证历史后的合影。】

(坐落在鸭绿江边断桥公园“为了和平”雕像群中,彭德怀司令员右侧的雕像是雕塑家陈绳正根据志愿军第50军蔡正国副军长的遗照雕塑的。在群雕落成典礼上,蔡正国烈士的遗孤蔡小东第一次触摸到了立体的父亲,思念、追怀、感慨汇成一汪晶莹的泪花,洒在了祭奠父亲与志愿军前辈的祭台上,随即,化为一缕轻云,飘向父亲魂魄所在的九霄。)

那年一天晚上逛书城,一本解放军文艺出版社出版的《阅读父亲》突然吸引了我的目光。我下意识地抽出这本书,想看看“父亲”是谁,不料,率先跃入我眼帘的是作者的姓名——马晓丽和她的丈夫、我在丹东八一小学的同窗蔡小东。

马晓丽、蔡小东着:《阅读父亲》

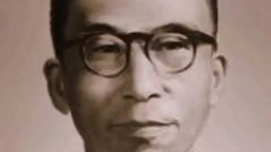

我急切要阅读的“父亲”,是我军在抗美援朝战场上牺牲的最高指挥员之一——中国人民志愿军第五十军副军长蔡正国烈士。

志愿军第五十军副军长蔡正国烈士遗照

虽然,书中收录了“父亲”从红军到抗美援朝时期大量珍贵的日记、笔记、信函、证件等,但我更关注的是,作者对自己母亲和两位父亲的解读。

说来话长,我们丹东八一小学66届的所有同学,都比蔡小东早早地了解到他已经长眠于大地的父亲。

那时,他随继父的姓,叫董耀东。

董耀东是四年级转来的。丹东八一小学是全日制寄宿,准军事化管理,早晨铃声一响,所有的学生哪怕是六七岁的一年级学生,都要迅速起床、穿衣、叠被,然后,到操场上做操、跑步;吃饭也是先整队、集合、唱歌,然后有序入坐,由各桌的值日生统一分完菜,才开饭;到了晚上,统一洗漱、上床,在被窝儿里先听学校小广播站讲一二十分钟故事,再熄灯就寝。

那年月,我们这些顽童特别讨厌睡午觉。只要老师不在,就相约从宿舍窗口跳进“特务小森林”,尽情地挖蚯蚓、逮蚂蚁、爬树、捉迷藏,男生“抓特务”,女生“过家家”,童趣盎然。

虽然,那时的董耀东是个心性单纯、心地透明的孩子,但转学来不久,就受到相当一部分同学的鄙视、疏远,原因很简单,他太“特殊化”了,他妈妈太惯他了。

在中队长陈明敏的记忆里,董耀东是个得到母亲溺爱的“鹤立群首娇气十足的白皙的小男生”。她记得:一次自习课,宽敞、静悄悄的课堂里突然响起了“东东,东东”的高声呼唤,随即,董耀东的母亲“冲”进教室,旁若无人地爱抚着儿子,为儿子整理胸前的红领巾。那一刻,全班同学“几乎没有一丝躁动,秩序规顺井然,唯一有的,是低头歪脸的嗤笑”。

东北城市居民的口粮是粗粮和细粮按比例配给的,粗粮占六成。董耀东一入学,他妈妈就找校领导提出:“孩子有胃病,不能吃粗粮。”到了夏天,他妈妈又来找班主任老师,坚决反对自己的孩子游泳。

全校同学,唯独他一人,床下摆了一个木箱子,里面装着饼干、糖果,小人儿书,还有一大堆药瓶瓶。鱼肝油、维他命以及治疗胃病的胃舒平,我就是从他的木箱子里认识的。

学校每周都要组织学生干部检查寝室内务卫生,中队生活委员王伟(当年叫“王伟卫”)记得,每次检查,就属董耀东同学的褥子最厚、最扎眼。

而所有这一切,都与当时的校风格格不入。

20世纪60年代初,毛泽东主席多次严厉地批判了当时的教育制度,其中专门批评了各地的“八一学校”,忧虑孩子们被培养成新一代的“八旗子弟”。于是,我们这所八一小学交给了地方,开始招收工农子弟入学,同时在学校开展了一系列“艰苦奋斗”的“革命化”教育,并经常组织学生参加生产劳动。

在王伟卫当年的日记记载:有一次我们少先队中队为学校种的麦子积肥,竟然是女同学陈明敏和李玛莎(现名“李爱武”)带头脱下鞋袜,赤脚跳进臭气熏天的猪圈,挥锹铲粪,挥汗如雨。那时,我们这些娃娃虽然才10岁左右,但在老师的教育下,却是很理想主义的:我们是共产主义接班人,决不能躺在父母的功劳薄上,当娇生惯养的"小少爷"!

王伟50年前的日记

我的一些同学不喜欢穿新衣服,就是那时培养的习惯。

同学们看不惯董耀东的“娇气”,开始是风凉话,继之是嘲讽,终于,有一次他与同学吵架,一位调皮出名了的同学说了一句令自己懊悔了几十年的话:“你不姓董,你姓蔡,叫蔡小东。你爸爸早就死在朝鲜了。”

董耀东说什么也不信,“我就叫董耀东!”

那位同学继续说道:“你还有个哥哥,叫蔡四东。”

“不对,我哥哥叫董四东!”

事后,董耀东的母亲张博阿姨去了有关家长和学校领导那里。

八一小学多为军人子女,那时,有一首校园歌谣:

(天不怕,地不怕,

就怕老师到我家,

到了我家找爸爸,

三拳两脚一个大嘴巴!)

然而,在那个崇拜英雄的年代,更能镇住这帮调皮捣蛋娃娃的,是这样一个浅显而又质朴的道理:欺负烈士的孩子,天理难容!

于是,几乎所有的同学都接到了家长和老师的严厉警告,并在老师和家长的指导下迅速调整了与董耀东的关系。

陈明敏还记得,就是自习课的那一次,当自己周末回家向母亲播报“东东妈妈徜徉自习间”的故事时,明敏的母亲鲁波阿姨出乎预料地吼了起来:“不懂事的孩子!东东爸爸在朝鲜战场卫国捐躯,战争年代,你张阿姨三个孩子死了俩,就剩这一棵独苗,她容易吗?!”

事情虽然过去了,但同学们还是恍恍惚惚感觉到了对董耀东自尊的伤害。在相当一段时间里,董耀东不时地给我们讲述他小时候,父亲(继父)如何把他扛在肩上、抱在胸口或骑在背上,逗他玩,给他讲故事、讲道理的往事。

董耀东开始变了,在学校,处处抢着吃苦,生怕别人说他“娇气”,就连早晨起床,他也要与同学争谁先到操场跑步。他一次又一次拒绝母亲的关爱,甚至当着同学的面,对母亲使性子。有时,索性躲起来,不见母亲。同学们则帮助他“打掩护”。

渐渐,同学们对张博阿姨的看法,也从原来反感她“絮絮叨叨”,转为“怜悯”她找不到爱子的失望神情。

而如今,所有儿时对张博阿姨的印象,被一部《阅读父亲》用泪水彻底重构了。

原来,张博阿姨是一位伟大的母亲,而我们这些当年的顽童,太不懂事了。

张博阿姨1938年参加八路军,1943年4月与蔡正国伯伯结婚后,第一个孩子生在艰难的战争年代,是个女儿,大大的眼睛,长长的睫毛,像个洋娃娃。分娩的时候,部队已经转移,只给产妇留下一名医生和一个警卫排。女儿一落地,用旧军装一裹,警卫排把产妇抬上担架,迅速冲出村子,消失在茫茫夜暗中。随即,身后响起了敌人的枪声。整整跑了一天一夜,才甩掉追兵。至此,张博阿姨才吃上产后第一顿饭——警卫排长好不容易找来的一瓢煮玉米水。

没有奶水,女儿从不哭叫,只是瞪着大眼睛静静地望着母亲,望得母亲心酸落泪。

只好抱去找老乡,吃人家孩子吃剩下的奶。

战争年代,老乡也穷,女儿先后共吃过24人的奶,不到一个月,还是饿死了。

丧子之痛,使张博阿姨久久不能摆脱,直到1948年,第二个孩子蔡四东出生。

四东的出生,给曾经伤感的家庭带来许多欢乐。

在妻子的眼里,丈夫话语不多,别看作战是猛将,却特别爱孩子。每次回家,第一件事情,总是先去抱一下儿子。一次,他刚把儿子抱起来,儿子就在他身上撒了一泡尿,妻子急忙要把儿子抱开,却被丈夫制止了,“别吓着孩子。”尿完了,笑一笑,说了句:“这小子!”

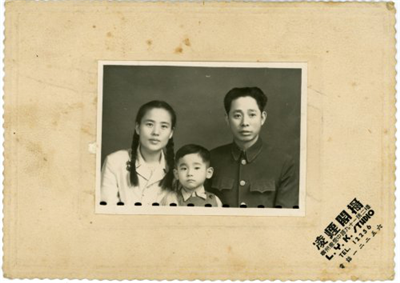

蔡正国、张博夫妇与长子蔡四东

妻子在黑龙江双城东北禹职工胡同“志愿军55部队留守处”,总共收到丈夫从朝鲜寄来16封家书,每一封他都要惦记孩子。对妻子,他既严格要求“现在自己改善生活是有条件,不要求组织特殊照顾,也不要哀求别人帮助,以自己的条件来解决问题”,又情真意切心细如丝地叮嘱:“能买点鱼肝油每天吃四到六粒,吃对身体营养有好处,每月至多数万元。”

直到牺牲前一天,丈夫在朝鲜青龙里写下的最后一封家书中,他还惦记着15天前刚刚出生他给起了“小东”名字的小儿子,叮嘱妻子“经常买点维他命吃吃,补助下营养”。

1953年4月12日,蔡正国副军长在美军飞机轰炸中永远离开了这个他无限热爱的世界。

追悼大会上,张博阿姨发誓:一定要“积极努力工作学习,完成党所给我们的一切任务,抚养教育好烈士遗留下的孩子,为烈士报仇”!

万万没想到,一年多后,当张博阿姨带着小儿子进京准备给大儿子联系学校的时候,留在家里的大儿子在一次暴雨雷击中,被倒塌的院墙砸死了。

自责未能带大儿子一同进京的张博阿姨,在承受了丧夫之痛之后,未能顶住第二次丧子的打击,一度神经失常。

病愈后,张博阿姨对烈士仅存的骨血,溺爱有加,惟恐再愧对丈夫在天之灵。

作为母亲,张博阿姨承受了太多的苦难,也为孩子奉献了她一生无私的爱,然而,比母亲但更伟大的,是孩子的继父董凤奎叔叔。

丈夫牺牲时,张博阿姨刚满30岁,虽然美貌依然,却守寡6年,并因病失去了工作。

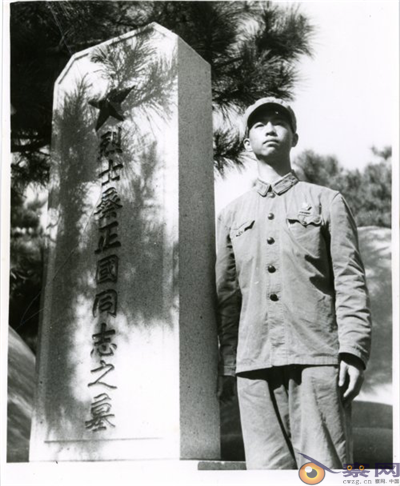

在组织的劝说、安排下,张博阿姨改嫁给董凤奎叔叔。结婚之时,夫妻专程来到沈阳抗美援朝烈士陵园,摆放好祭品后,这位善良、质朴的山东汉子庄严地举起了右拳,向烈士宣誓:“蔡副军长,请您放心,我一定尽自己的最大能力照顾好张博同志,照顾好您的儿子小东。”

从此,董凤奎叔叔没再让妻子领取烈士抚养费,并给了烈士遗孤一个完整、美满、幸福的家。

母亲张博、继父董凤奎和小东

文化大革命中期,15岁的小东吵着闹着要去当兵,母亲一时未能同意。小东赌气不吃不喝不睡。时任丹东二三○医院政委的继父在外接受批斗,深夜回到家里,与儿子谈过后,同意了:“让他去吧,外面这么乱,送到部队还放心。”

多少年后,小东才知道,在他坐上大卡车离家而去的时候,继父骑着自行车赶到部队,告诉部队领导,这是烈士的遗孤,请多加关照。

18岁那年,沈阳军区副司令员邓岳、旅大警备区副司令员赵国泰(小东同班同学赵丽萍的父亲,在第五十军历任师长、副军长等职)等共和国的开国将军把小东接到了大连黑石礁49号楼,以一个非常正式、非常庄重的会议形式,揭开了小东的身世。

那一刻,毫无精神准备的小东在陡然而来的刺激中,休克了过去。

那一刻,也把身经百战看似铁石心肠却是铁骨柔肠的将军们吓得够戗。

为了报答继父的养育之恩,此后,小东依然用着“董耀东”的名字。直到转业前,继父在与儿子的一次谈话中主动提出:“当年,你随我姓是为了保护你,可以减少很多麻烦和不必要的解释。现在没事了,你把名字改回去吧。”

“爸爸,您的儿子、解放军战士蔡小东看您来了!”

继父晚年得了骨癌,虽然疼痛难忍饱受折磨,但他舍不得花钱买名贵的药,总想给妻子多留点钱。临终,又把干休所的领导请到床前,谈了很久,很久。出了病房,干休所领导红着眼圈告诉张博阿姨:“董政委对你不放心啊!”

如今,小东有着两个名字:回继父董凤奎的山东老家时,用“董耀东”;回生父蔡正国的江西永新老家时,用“蔡小东”。

烈士遗孤的故事还没有完。

2016年9月,丹东八一小学60级(66届)同学在北京举办毕业50周年聚会,王国威同学费尽周折辗转找到毕业后失去联系整整50年如今定居江西赣县的刘念朝同学。

突如其来的“归队”召唤,让念朝同学一夜难眠。

同学们多是从小穿开裆裤一起长大的,上一年级每周洗澡的时候,都是生活老师将全班带到澡堂,先让男女同学全部泡在同一个大池子里,生活老师再一个个喊出来,给他(她)浑身上下打肥皂,再拉到淋浴喷头下冲洗干净,最后用毛巾擦干身上的水,让他(她)自己出去穿衣服。

女生后来回忆:有些男生特别“讨厌”,总喜欢反复爬上台子往池子里面跳,让澡堂里的水花向四周飞溅……

到三年级以后,曾经“两小无猜”的男女生们才开始在课桌上划“三八线”……

当年,念朝同学的父母也就职于丹东二三○医院,念朝与小东不仅是同学,还是邻居。正是这种朝夕相处生成的纯真情感,让一夜难眠的念朝往事萦绕心头,他在微信群中反反复复地念叨:“50年了,50年了,我以为这辈子都见不到了!”在问起记忆中的儿时同伴过程中,念朝特别问到当年家里后窗相对的邻居:“董耀东在吗?”随即,不无调侃地检讨:“我以前尽欺负他,呵呵!”自然,忘不了进一步检讨自己当年的“上房揭瓦”之类的淘气:“我是二三○(医院)的小孩头,医院里出了什么坏事都找我。”

念朝的“检讨”不完全对。虽然,最初一段时间二三○医院的孩子们因为董耀东“太娇气了”,都不愿意“跟他玩儿”,但稍大以后,大家又都成了他的好朋友。二三○医院惊天动地的“好事”,念朝也干过——1966年文化大革命开始后,念朝忽悠院里的玩伴儿“学习红军长征”,要从丹东步行两千里去北京见毛主席!小东想去,母亲死活不让。后来,六位十二三岁的“小屁孩儿” 一颠儿一颠儿地上路了。“长征”结果:一位患急性黄胆肝炎一天后打道回府,剩下五人“走到沈阳就都累趴下了”。整整50年后,念朝在微信群里对小东同学感慨:“那时真是胆大妄为,不自量力,还是你妈正确啊!”

这次同学聚会,小东因为95岁的母亲在医院,未能与念朝见面。

念朝回到家中的第二天,获悉小东母亲病故的噩耗,同日,收到小东寄来的《阅读父亲》。阅读了书中的“父亲”,“小时候贪玩儿”没介意也“真弄不清大人的职务”的念朝,这个时候才明白:曾经被自己“欺负”过的小东同学的继父董叔叔,是二三○医院的政委,也是自己父母亲的领导……

的确,在高扬民本主义旗帜草根大众当家作主的毛泽东时代,不仅“李刚”式的“父亲”罕见,“我爸是李刚”一类的孩童更是闻所未闻。

拜读小东同学“两个伟大的父亲和一个伟大的母亲”的过程中,儿时调皮捣蛋的念朝“心灵震撼,泪流满面”……

这次丹东八一的同学聚会,追忆的是毛泽东时代。尽管有人指责“共产主义教育”“都是空话大话假话”,指责“在半封建半殖民地的社会基础上能建设社会主义”是“鬼话假话”,散布贬损人民领袖毛泽东的政治谣言,但参加聚会的同学们还是集体聚集到天安门广场,瞻仰毛主席纪念堂,在咱们的领袖毛泽东向全世界宣告“中国人民从此站起来了”的地方,留下见证历史后的合影。

一个难忘时代的追忆,追忆难忘的毛泽东时代!

【高戈里,察网专栏作家】

「赞同、支持、鼓励!」

感谢您的支持!

您的打赏将用于网站日常维护费用及作者稿费。

我们会更加努力地创作来回馈您!

如考虑对我们进行捐赠,请点击这里

使用微信扫描二维码完成支付

请支持独立网站,转发请注明本文链接:http://www.cwzg.cn/politics/201610/31480.html