学生变老师 ——印度仿制药原是学习中国经验

【本文为作者向察网的独家投稿,文章内容纯属作者个人观点,不代表本网观点,转载请注明来自察网(www.cwzg.cn),微信公众号转载请与我们联系。】

随着电影《药神》的热映,印度的仿制药以其药效显着而价格低廉被誉为“神药”,也引发了国人的反思,为何我们不去学习印度而是选择进口天价药呢?其实鲜为人知的是,中国也曾经是仿制药大国,而印度则是学习了中国的仿制药经验。

一、中国的经验

新中国刚成立时,由于连年战乱疾病盛行,加上近代以来中国药品研制仿制能力薄弱,药品奇缺,“黄金有价药无价”,20万单位一支的青霉素钾盐,一两黄金只能买10支,100万单位一支的链霉素,一两黄金只能买5只!

毛泽东对贫困农村缺医少药感同身受,革命战争时期,更是因药品短缺受尽困扰,对药品的重要性自然认识深刻。新中国成立后,毛泽东高度重视药品的生产工作, 并且强调,不能以赚不赚钱来看药品医疗,并且认为医药是为人民服务的,药品是保护劳动力的。正是在这样的思想指导下,新中国开始了大规模的研制仿制药品的生产。

由于当时不受资本主义的药品专利制度的禁锢,广大科研医药工作者和药企加快仿制急需的抗生素等药品。青霉素是一种高效、低毒、临床应用广泛的重要抗生素。它的研制成功大大增强了人类抵抗细菌性感染的能力,带动了抗生素家族的诞生。它的出现开创了用抗生素治疗疾病的新纪元。在第二次世界大战中,青霉素成功地拯救了许多濒临死亡的盟军将士,就连当时英国首相丘吉尔的肺炎,也是靠青霉素才得以康复。但是由于西方实施的禁运,1949年,1瓶20万单位的盘尼西林(即青霉素),虽然仅重0.12克,却相当于黄金0.9克的价格。为了能让更多的病患者使用到这一救命药,上海市在童村教授主持下,利用一个汽车修配厂的破厂房进行青霉素试制,1951年试制出第一批结晶青霉素。1958年华北制药仿制的第一批青霉素正式下线。华药青霉素的仿制成功,迅速带动了青霉素的普及和降价。没多久,曾售价数倍于黄金的青霉素,就降为几毛钱一支。

肺结核在旧中国是非常严重的传染病,许多名人都死于肺结核如鲁迅、林徽因等,更不用说只能吃人血馒头“治病”的华小栓这样的普通民众。作为治疗肺结核的特效药的异烟肼直到1952年才由罗氏公司首先在美国上市,但是新中国政府高度重视,当年8月上海医药商业部门组织进口异烟肼原料药,委托药厂加工成片剂。上海信谊药厂1952年试制异烟肼原料药成功,1955年即投入正式生产。1953年下半年时,上海市场销售的大多为英国B.K牌号,每瓶零售价4.8元。同年10月,商业部根据进口原料药加工片剂的成本情况,将其零售价降为2.15元,到1969年零售价更是降到了0.5元,为普通民众摆脱“十痨九死”的境况作出了巨大贡献。

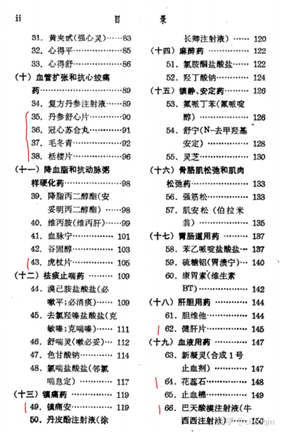

下图是1974年出版的一本《新药介绍》的书中的一页目录,除了标红的以外其余皆为仿制药,即36种药中27种为仿制药。知乎上有答主贴出这一页想要打社会主义的脸,恰恰相反,它反映了一个社会主义国家在事关人民生命健康的领域,不受资本主义药品专利制度的禁锢,努力研制仿制民众急需的药品并以极其低廉的价格提供,极大的改变了民众缺医少药的情况,而真正应该被打脸的则是狭救命药以牟取暴利的跨国垄断药企。

除了仿制药,中国还坚持独立自主自力更生,集中力量自主研制民众急需的药品。1958年6月,毛泽东提出要“自力更生为主,争取外援为辅,破除迷信,独立自主地干工业、干农业、干技术革命和文化革命,打倒奴隶思想,埋葬教条主义,认真学习外国的好经验,也一定要研究外国的坏经验——引以为戒,这就是我们的路线”。正是在这一信念的激励和引导下,中国人民克服了资金、技术、设备等均严重不足的不利情况,在医药方面,取得了成功研制青蒿素、人工合成牛胰岛素等举世瞩目的成就。

依靠廉价的仿制药和医疗卫生情况的改善,国民健康水平大幅度跃升,平均寿命从新中国成立前的35岁增加到了1978年的68岁;初生婴儿死亡率从1950年约250‰下降到1981年的低于50‰;很多流行性疾病,如天花、霍乱、性病等得到较彻底的消除,而寄生虫病如血吸虫病和疟疾等得到了大幅度的控制。新中国在改善人民健康状况方面取得的这些成就,同当时的发展中国家相比,是十分突出的。之所以能取得这些成就,是因为把“一切为了人民健康”作为社会主义医疗卫生事业的根本宗旨,明确了社会主义卫生事业的人民性、社会性、公益性,坚决抵制和反对资本主义药品专利制度和跨国大药企牟取暴利的行为。

二、学生的反超

而印度的仿制药实际上是从中国学习的经验。

1911年,英国殖民时期印度颁布了首部专利保护领域的综合性法律《印度专利及设计法》,这部法律既承认药物生产过程的方法专利,也承认药物产品本身的产品专利。引入这部“殖民法”的结果是,专利保护变成了大英帝国向殖民地进行商品倾销的保护伞。1947年,印度获得独立时,印度医药市场80%以上都被跨国药企控制,药价的高昂与印度经济的疲弱、居民的贫困形成鲜明对比,尤其是国外治疗癌症的药品价格,高达印度人均收入的30倍。

到上世纪70年代印度来中国学习时,印度人均预期寿命还不到50岁,而中国已经到了68岁了。印度人来中国学到了真经。他发现中国自己培养医生,中国生产的仿制药价廉物美,回去以后就开办学校,培养大批的医生,并且以国家的力量推动仿制药生产。1970年,在总理英迪拉·甘地主导下,印度独立后的第一部专利法律《专利法》出现,规定对食品、药品只授予工艺专利,不授予产品专利。这意味着,在印度,药品专利保护自此被废除。印度政府还同时出台了《药品价格控制规则》,坚持食品和医药消费是穷人不可剥夺的基本权利。

甘地夫人在1981年WHO日内瓦大会上说:“富裕社会认为,花费巨额资金去研发新药和生产工艺以减缓病痛和延长寿命是理所当然的。在此过程中,制药业成为了一个强大的产业……我认为,在一个良好秩序的世界中,医药发现是应该没有专利的,不应该从人的生与死之间谋取暴利。”

制度宽松使印度仿制药快速扩张,并成为全世界低成本高品质药品的主要制造商和供应商。20世纪末,印度药品50%以上供出口,成为世界上第三大药品生产商、全球药品出口大国,其中大部分为仿制药。制药行业不仅成为印度经济增长的亮点,也为无力购买昂贵药品的非洲贫穷国家提供了更好选择。印度甚至被称为“第三世界药房”。

三、老师变学生

然而曾经的老师则被学生远远甩在了后面。

拿影片中的格列卫来说,印度目前的仿制药只需980元一盒,而格列卫在中国上市之初的价格是23500元一盒,十七年过去了,价格依然在21000元左右。中国的慢粒白血病患者,和逐渐成为治疗费用主要支付方的医保基金,依然负荷沉重。

若论中国的国家实力和意志,总体而言较印度有过之而无不及。然而,由于新自由主义思潮对改革的干扰与破坏,中国相关机构没有像印度那样,在医药领域与手握“知识产权”的跨国药企及其背后的法权体系展开灵活而有力的斗争,也没有对进口药物的仿制给予足够的扶持和鼓励,甚至在格列卫这种天价药物进入医保目录时,也未能通过谈判达成较大幅度的降价。

有人会说,今时不比往日,我们既然已经加入了WTO,就需要按照国际规则办事。然而按规则办事并不代表着我们不能充分利用规则。实际上,印度在加入WTO而不得不修改专利法之后,2012年印度仍然给予WTO成员发布《多哈宣言》(2001年)以来对仿制药生产商的第一个强制许可,对象是德国拜耳制药公司在印度的专利抗癌药多吉美甲苯磺酸索拉非尼。尽管拜耳公司辩解称,过高价格因“基于创新的产品成本价格高于仿制药,并且该价格是为了未来的革新和竞争……”。拜耳公司还声称,作为药物的创新开发者,其有权决定什么是“适度和可负担的价格”。但印度专利局认为,拜耳公司未能以可获得和可负担的标准为该药物定价,而且也不能保证该药物在印度有足够的和可持续的供应,强制许可是合理和必须的。本案标志着,允许当一种药物病人负担不起时,便可生产仿制药。而印度的这一做法是符合国际规则的,因为国际知识产权协议中明文载有强制专利许可规定,即因公共利益、国家安全、公共健康等原因,国家可以对专利实施强制许可。

与印度一样,中国引入了《涉及公共健康问题的专利实施强制许可办法》。然而2005年,中国药企在申请罗氏特效药品专利强制许可时遭到了驳回。在新自由主义思潮一度泛滥背景下,中国转而以WTO的管理为由,为罗氏在国内的专利授权生产开了绿灯,导致了即使《专利法》出台30年,国内的仿制药的合法性,仍然没有受到国内法律的保护。就连世卫组织总干事谭德塞2018年7月17日在对中国进行访问时也表示,中国应该在国际规则允许的前提下,增加仿制药的生产,解决公众用药的燃眉之急。

悟已往之不谏,知来者之可追。

我们不应完全顺从于国际规则,而是应当坚定立足于国家利益,努力抗争获取自己能够获得的最好条件。国际规则需要遵守,也要懂得怎么在规则中寻求自己的利益最大化。这个利益是事关人民生命健康的根本利益。

「赞同、支持、鼓励!」

感谢您的支持!

您的打赏将用于网站日常维护费用及作者稿费。

我们会更加努力地创作来回馈您!

如考虑对我们进行捐赠,请点击这里

使用微信扫描二维码完成支付

请支持独立网站,转发请注明本文链接:http://www.cwzg.cn/politics/201807/43481.html