新圣女公墓:俄罗斯的精神高地和艺术殿堂

【本文为作者向察网的独家投稿,文章内容纯属作者个人观点,不代表本网观点,转载请注明来自察网(www.cwzg.cn),微信公众号转载请与我们联系。】

说起莫斯科,人们自然想到的是克里姆林宫、红场,她的雄浑壮美,让人深深地回味俄罗斯民族不屈不挠的坚强毅力和融合不同文化的宽阔襟怀。然而,给我印象最深刻、感触最强烈的却是静默地坐落在莫斯科市郊的新圣女公墓。

新圣女公墓大门

始建于16世纪的新圣女公墓,位于莫斯科城的西南区莫斯科河的河湾处,它和着名的新女隐修院只有一墙之隔,新圣女公墓因新女隐修院而得名。从16世纪伊凡大帝时起,新女隐修院就成了流放失宠的后妃、公主和大公们及贵族的女眷们的场所,新女隐修院旁的空地也就成了这些失宠的后妃、公主、大公与贵族夫人们死后的墓地。到19世纪,新圣女公墓才成为俄罗斯着名知识分子和各界名流的墓园。该公墓据说埋葬着2.6万多位俄罗斯各个历史时期的名人,是欧洲三大着名公墓之一。斯摩棱斯克教堂的五个圆顶在阳光照耀下金光灿灿,与修道院棕红色围墙及郁郁葱葱的古木辉映成趣。

墓园,本来是人生终结的符号。但在俄罗斯,这个符号被人为地加以艺术化处理,令墓碑巧妙地恰到好处地映照出墓地主人的不死灵魂,成为了俄罗斯一种独特的文化现象。与其说新圣女公墓是墓地,不如说它更象是一个精美的艺术殿堂和俄罗斯民族的精神高地。在俄罗斯人的心中,新圣女公墓不是告别生命的地方,而是重新解读生命、净化灵魂的教堂。所以有俄罗斯人说,新圣女公墓就是一部俄罗斯历史,在这里沉睡着俄罗斯最伟大的灵魂。林荫道旁和草丛里,似乎可以听到这个国家不同时代的历史脚步声。

林荫遮掩下的新圣女公墓

新圣女公墓林木葱郁、庄严肃穆。高耸的白桦树组成的林荫道将墓地分割成几个大区:作家艺术家区、院士学者区、国务和社会活动家区、军人英雄区等。新圣女公墓并不是一座通常意义上的墓地,它之所以名扬海内外是因为它有着其他墓地没有的特性。这里安葬的都不是普通的人,这些名人都和这个国家的历史进程有着密切的联系。这些长眠于此,曾经对俄罗斯历史发展起到巨大推动作用的伟人们,每个人都有自己独特的墓碑。在整个苏联时代,入葬这里有着十分严格的规定:只有那些有身份、得到社会承认、为国家做出贡献的人,如功勋演员、功勋活动家、功勋科技工作者、人民画家、人民作曲家等,才能被安葬在这里。这里的等级制度也逐渐森严起来,入葬这里成了逝者及家属最大的荣耀。

进入墓园,那一座座墓碑,雕刻精美,造型各异,仿佛在向世人讲述着他们不同的生命故事。这里有着名文学家普希金,作家果戈理、契诃夫、马雅可夫斯基、法捷耶夫,作曲家德米特里·德米特里耶维奇·肖斯塔科维奇,戏剧理论家斯坦尼斯拉夫斯基,被称为生命使者的妇产科医生巴库列夫·····这些曾经对俄罗斯历史发展,起到巨大推动作用的世纪伟人都长眠与此,而且每个人都通过自己独特的墓碑,向世人讲述着他们不同的生命故事。

在这片硕大的墓园里,我们也只能重点选择、走马观花地瞻仰一些我们熟知的名人墓地。俄国着名歌唱家夏里亚宾的墓碑就耐人寻味,一尊半靠在床榻上的白色雕像,手指张扬着,脸微微向上仰视,仿佛陶醉于曼妙的音乐之中。舞蹈家乌兰诺娃的墓碑是纯白色的,那是她在芭蕾舞台上塑造的不朽形象,婀娜多姿、温婉凄美。着名播音员尤利·鲍里索维奇·列维坦的墓碑上,红五星当头照耀,他镇定自若地面对话筒,身后一圈圈电波传向远方。在二战中,他的声音曾是苏军的精神支柱,也是德军的最怕和最恨。果戈理的墓碑上方,是一尊白色胸像。他双肩披雪,目光安祥地望向远方,仿佛依旧沉浸在自己营造的艺术世界中。据说,墓中的遗体,并没有头颅。他的崇拜者,早在下葬前就将他那伟大、智慧的头颅,弄走珍藏了。契诃夫的墓也很有意思。在围着圆形花纹的铁栅栏中,小屋状的墓碑除作家的名号和生卒时间外,没有任何装饰。如此简朴,作家的生命,却因那些深入人心的不朽作品,在这简朴中,成就了一种能传诸久远的永恒……我走着看着,一次次被感动,被震撼。

在军事墓区,则是另一种风格的设计,体现了战斗民族精神。炮弹专家戈洛夫大将的墓碑,底座就设计成炮弹的样子。卡拉什尼科夫,苏俄着名的枪械设计师,以设计AK-47突击步枪而闻名,和美国M16步枪设计者尤金·斯通纳并称世界两大“枪王”。可他的墓碑却没有枪械的元素。拉夫里洛维奇,杰出的坦克炮设计师,他的墓碑很有特点。因为他设计的穿甲炮弹可以穿透100厘米厚的钢板,雕塑家就将他的墓碑设计成一块厚度为100厘米的弯曲钢板形状。墓碑上的三个弹孔,则形象地向后人炫耀着这位武器专家研制的炮弹之巨大威力。图154飞机的设计师图波列夫的墓碑,则是一个飞机模型。机翼上,镌刻着他对苏联航空事业的贡献。这是对他一生最好的描述和表达。阿尔乔姆·米高扬,也是苏联着名飞机设计师,其设计的多种米格歼击机曾创造多项世界记录。他的墓碑简洁大气,上面有一架米格战机直冲云霄,象征着米格战机的速度与灵活,是对米高扬一生成就的最好赞美。苏联空军元帅波克雷什金,是卫国战争苏联空军最值得骄傲的雄鹰。参加空战156次,个人共击落法西斯德国飞机59架。只要他的飞机一起飞,德国人就开始在无线通话机中,互相大声提醒:“小心,波克雷什金在空中!”他成为了苏联历史上第一个三次荣获“苏联英雄称号”的空中骄子。

不难看出,这里的每块墓碑都是独特的、不可替代的,无论是造型、立意,还是表现手法,都无与伦比,有些墓碑据说还是逝者生前自己的创意或杰作,也是他们一生画龙点睛的总结。新圣女公墓真是一个墓碑王国,在这里,你领悟到的不是死亡,而是永生;不是落日的悲哀,而是朝阳升起的希望和思考。这是一个墓碑博物馆,当你徜徉其间,便会流连忘返,全因为那不可抗拒的艺术魅力。

俄罗斯联邦首位总统叶利钦的墓地是墓园刻意辟出一块地方建立的,由俄罗斯着名雕塑家格奥尔吉·弗兰古良负责设计。弗兰古良突破传统的陵墓设计理念,没有雕刻叶利钦雕像,而是以一面飘荡的俄罗斯国旗作为墓碑。墓碑由中国产的白色大理石、意大利产的蓝色马赛克和巴西产的红色斑岩构成,这红蓝白三色恰好是俄罗斯国旗的颜色。起伏的俄罗斯国旗,象征着叶利钦大起大落的一生。墓碑上面镶着一些不起眼的小红块,代表叶利钦曾经工作和战斗过的地方。对苏联的解体与苏共的垮台,叶利钦起着举足轻重的重要作用,有着不可推卸的历史责任。但孰是孰非,有待历史的准确评价。就在叶利钦墓旁边的空地上,是普京为自己选好的百年之后的墓址。普京说过:“叶利钦是我人生中最重要的导师。”尽管普京的执政方针、内外政策、施政风格都与叶利钦迥然不同,然而,能看出他对自己的导师依然是尊敬有加的。

叶利钦墓地

印象最深的是前苏联领导人赫鲁晓夫那块富有传奇色彩的墓碑:三米高两米宽,由黑白两色的花岗岩几何交叉而成,他的头像从花岗岩中探出来,面带微笑注视着每一个来往的行人,似乎正在倾听后人对自己的评价。1971年9月11日,前苏共中央第一书记赫鲁晓夫去世。他没有按照惯例被安葬在克里姆林宫红墙下。下葬前后,他的家人请当时苏联最有名的现代派雕塑家涅伊兹维斯内为他雕刻一尊塑像。对他的一生做个形象的总结和评价。有趣的是,赫鲁晓夫生前曾经多次批判过涅伊兹维斯内,说他“吃的是人民的血汗钱,拉出来的却是臭狗屎”。涅伊兹维斯内也毫不示弱,公然顶撞赫鲁晓夫。但雕塑家不负众望,通过黑白两色交错的花岗石表现了赫鲁晓夫鲜明的个性和他的功过政绩。有人说,赫鲁晓夫的墓碑黑白参半的设计寓意在于:“黑白由世人评说”。

赫鲁晓夫墓地

与赫鲁晓夫墓有异曲同工之妙的是前苏联外长葛罗米柯墓。葛罗米柯,1909年出生于白俄罗斯一个村庄,1936年毕业于农业技术学院,是家中第一个上大学的人。二战期间,外交部招募年轻党员,他就这样偶然成为一名外交官,由于非凡的记忆力和坚韧的毅力很快引起了苏联外长莫洛托夫的注意,并得到他的培养和器重。在长期的外交生涯中,葛罗米柯以难得的专业精神对待工作,走到哪里都戴着自己特有的面具。冷战期间,苏联与西方摩擦不断,却又在千钧一发时总能缓和下来。箭在弦上,始终不发,这被认为主要归功于葛罗米柯,这位冷静的外交部长成了战斗民族的一副长期稳定剂。葛罗米柯于1989年去世,这被认为是前苏联悲戚落幕的标志性事件之一。他的墓碑同样也极富有特色,体现了他的精明、善变与善辩。墓碑上部雕刻着葛罗米柯的头部浮雕像,面部被刻成阴阳两副面孔,阳的部分是正雕像,脸型凸出来,阴的一面凹进去,与连在一起的正雕像形成强烈的对比,形象表现了葛罗米柯两面人的性格。葛罗米柯担任苏联外长达27年之久,从斯大林、赫鲁晓夫、勃列日涅夫、安得罗波夫到契尔年科,历经五代苏联领导人,在不同的政治时期都能保住他的地位得到重用,很耐人寻味。据史料介绍,葛罗米柯从来不明显地依随任何特定的政治路线或政治派别,只是经常充当一个机敏的使者和大国调停人。

新圣女公墓中还有一处环境优美、造型美观的墓地,是苏联末代总统戈尔巴乔夫的夫人赖莎·戈尔巴乔娃的墓地。赖莎一生为防治白血病奔走,却因白血病在德国去世。雕像是按照戈尔巴乔娃大学时的一张照片雕刻的,将她的美丽定格在18岁的青葱岁月。戈尔巴乔夫伉俪情深,有口皆碑。戈尔巴乔夫曾说,赖莎是他一生中得到的最珍贵的礼物。英国铁娘子撒切尔夫人生前曾称赞赖莎,说她是一位“有学识、善于辞令、有魅力的”女人,“她对改革作出了巨大的贡献”。赖莎墓的旁边有一处空地,则是留给她仍然健在的丈夫戈尔巴乔夫的。听当地导游说,戈尔巴乔夫经常会到公墓来看望自己的亡妻。戈尔巴乔夫与叶利钦同岁,已经88岁高龄,虽未盖棺但似乎仍很难论定。戈尔巴乔夫一生的千秋功过,相信历史会给他一个公正的评价。

戈尔巴乔夫·赖莎墓

《卓娅和舒拉的故事》曾影响了无数中国青年人。而小说中的原型卓娅和舒拉,以及这本小说的作者,两位小英雄的母亲——科斯莫杰米扬斯卡娅都安葬在这里。据说卓娅塑像的表情和姿势,是年仅18岁的她被德军绞死后的真实情景。卓娅在无畏就义前,挺起胸膛,仰望乌云密布的天空,短发和衣襟在风中飘扬,双脚前屈,即将腾空飞起的姿态让人难忘。卫国战争中,18岁的卓娅在执行敌后任务时,不幸落入德国法西斯虎口,德军不仅强暴了她,而且在她牺牲后,还残忍的割去了她一只乳房。当卓娅英勇就义的事迹传到莫斯科后,斯大林给朱可夫大将下了一道命令,将杀死卓娅的德军步兵团的番号,立即通报给所有的红军部队,在未来作战中,只要俘虏了这个团的官兵,一律格杀勿论,不许接受他们的投降。在卓娅死后,她的弟弟舒拉也进入坦克学校学习。他毕业后以基层指挥员的身份参加了战斗,获得了卫国战争一级勋章和红旗勋章。在卫国战争胜利前夕,他也不幸牺牲。

女英雄卓娅墓地

我们从小就会唱“歌唱二小放牛郎”,熟知小英雄王二小把日本鬼子带进八路军包围圈的故事。在新圣女公墓,我们听到俄罗斯的8岁小英雄娜佳的故事。1944年7月15日这天,小娜佳独自一人到林子里挖野菜,回家途中遭遇德国军队,德国人让她带路到村庄。她机智地将德军带入了沼泽地,被恼羞成怒的德军杀害。娜佳牺牲时年仅8岁。战后,苏联政府对娜佳的英雄事迹广为宣传,并将她安葬在这里。竖立了一座小女孩的全身雕像墓碑,供后人瞻仰。

一块长方形深色大理石上的浮雕,是我们早已熟悉的奥斯特洛夫斯基的形象,他临终前的那一刻,被雕塑家永远定格在了墓碑的石板上。他的一只手放在书稿上,呈半坐位在病榻中,饱受疾病折磨的身体微微抬起,右手紧握,眼睛凝视着远方,墓碑下面是伴随了他大半生的红军军帽与骑兵用的马刀。奥斯特洛夫斯基的神态栩栩如生,透着刚毅和顽强,他16岁参加苏联红军,20岁加入苏联共产党。由于长期参加艰苦斗争,并多处负伤,健康受到严重损害,双目失明,全身瘫痪。而他毫不屈服,以惊人毅力同病魔斗争,在病榻上创作了伟大着作《钢铁是怎样炼成的》,之后又创作了《在暴风雨中诞生的》,去世时年仅32岁。军帽和马刀永远陪伴着这位不朽的战士。有一把年龄的人都会记得他那段名言:

【“人最宝贵的是生命。生命对每个人只有一次。人的一生应当这样度过:回首往事,他不会因为虚度年华而悔恨,也不会因为碌碌无为而羞愧;在他临死的时候,他能够说:‘我的整个生命和全部精力,都献给了世界上最壮丽的事业:为全人类的解放而斗争!’”】

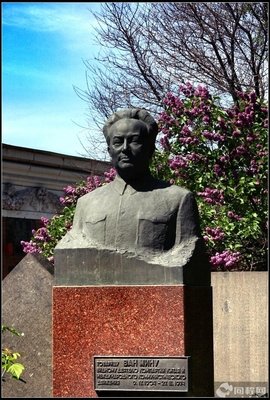

这座公墓里还安葬着中国人王明,他是栖身这座名人墓园的仅有的三个中国人,另外两个是她的爱妻孟庆树,爱女王芳妮。王明的墓位于墓园六区,在两条小径的交叉处。墓碑方方正正,中国元素非常明显。赭红色的大理石上安放着他的半身塑像,身穿中山装,两眼直视前方。对上些年纪的中国人来说,王明这个名字并不陌生。早年留学苏联的王明,被称为斯大林的忠实学生。王明曾担任过中共主要领导人并受到共产国际的青睐,他媚苏亲苏,先后推行左、右倾机会主义路线,给中国革命造成很大损失。1956年元月,王明携全家到苏联治病后就一去不返,一直寓居苏联。自上个世纪60年代起,王明在苏联根据当时的政治需要,化名马马维奇、波波维奇等,先后撰写、发表《论中国事件》、《列宁·列宁主义和中国革命》等书,攻击毛泽东、歪曲中国共产党的历史。1974年3月27日,王明病逝于莫斯科。王明去世后的第二天,苏共中央机关报《真理报》就刊登了《追悼王明同志》的文章,称其为“国际共运的老战士,中国共产党的着名活动家”,“苏联的老朋友,苏中两国人民的友好和合作的积极扞卫者”。墓碑上的俄文也是这样盖棺论定的:

【“王明同志(1904.4.9—1974.3.27)中国共产党和国际共产主义运动的着名活动家。”】

王明夫人孟庆树的墓地是母女合葬,与王明墓隔路相望。孟庆树,安徽寿县人。她16岁加入中共,1927年赴苏联中山大学学习,19岁与王明结婚。44年来,夫妇俩可算是志同道合。王明曾专门为孟庆树个人写诗达55首之多,用尽词语来赞扬爱妻,抒发他们真挚的爱情。孟庆树不仅为王明的《中共五十年》和《王明诗歌选集》作序赞颂、还竭力为其在中国革命的错误辩护。在王明去世后的第9年,孟庆树也离开人世,但不知何因,俩人未合葬一起。

王明墓地

娜杰日达·阿利卢耶娃是斯大林的夫人,年轻,貌美,上进,是斯大林老战友阿利卢耶夫的女儿,他们都是格鲁吉亚人。1919年,39岁的斯大林与不满18岁的娜杰日达成婚。她随斯大林上过前线,后来进入工业学院学习化学纤维工艺。死时只有31岁。其墓碑是一尊半身像,她双手交叉在胸前,眼睛忧郁地看着前方的土地,低头沉思。奇特的是,无论你从哪个方向看去,她的白色胸像始终亭亭玉立,充满了生命的活力。墓靠近教堂围墙,围墙有扇小门,据说是为方便斯大林悼念时专门开设的。娜杰日达·阿利卢耶娃死后很长一段时间,斯大林心情郁闷,经常独自来到这里静思,抒发思念之情。这说法,让人看到了他的另一面。

漫步在新圣女公墓,灿烂的阳光洒在一个个墓室与墓碑上,让人感到缕缕温馨。伟人的名字或照片散发着温暖的光泽,亲近得好像昨日的朋友。我的思绪早已被罩在一片金色的阳光中。这里没有神话,没有顶礼膜拜,而是充满了崇敬与向往。新圣女公墓已经成为俄罗斯历史的一部分。而今,先贤们早已步入了时光隧道,但金子般的成就、思想或艺术并没有湮没。他们的名字被世人挂在嘴边;他们的墓碑前,每天人流不断,还有花的芬芳相伴;他们的思想与精神,仍在继续照亮着世界。

新圣女公墓对于俄罗斯人、特别是莫斯科人来说是神圣之地,是他们追思往事、寄托思念、慰藉心灵、憧憬未来的殿堂。这里特有的清静是不能被随意打破的,这是瞻仰者的守则。在很大程度上,新圣女公墓是对这个国家的历史记忆之地,是对传统习俗和道德进行重新认识和思考之地。同样,新圣女公墓也成为中国人追忆那段历史的重要场所,每天,都有中国旅游团队来此,寻找所熟悉的身影。

走出寂静的墓地时,正午的阳光透过树荫洒落在墓碑上,折射出耀眼的光芒。少了一份悲凉,多了几许诗意。微风吹过,树叶和花草摇曳摆动,好像对我们的离去表达惜别之意。“天长地久。天地所以能长且久者,以其不自生故能长生。”我的脑海中不禁浮现出老子的这段话来。

【秦晋,陕西省汉中市委政法委退休干部,陕西省作协会员,陕西省汉中市党史特邀研究员,陕西省汉中市政协《汉中文史》执行主编。曾参与红四方面军“小河口会议”纪念馆的布展筹备。】

「赞同、支持、鼓励!」

感谢您的支持!

您的打赏将用于网站日常维护费用及作者稿费。

我们会更加努力地创作来回馈您!

如考虑对我们进行捐赠,请点击这里

使用微信扫描二维码完成支付

请支持独立网站,转发请注明本文链接:http://www.cwzg.cn/politics/201904/48593.html