毛泽东时代“是世界上最伟大的现代化时代之一”

在新中国前三十年,人民物质生活和文化生活的水平得到逐步提高。全国居民的人均消费水平,农民从1952年的62元增加到1976年的125元,城市居民同期从148元增加到340元。全国人民节衣缩食支援国家工业化基础建设的情况下,尽管人民群众生活逐年改善的幅度不大,但初步满足了占世界1/4人口的基本生活需求,这在当时被世界公认是一个奇迹。教育事业得到长足发展,学龄儿童入学率达到90%以上。劳动者的整体素质得到了很大的提高。

毛泽东时代整体发展路径的历史与现实意义

本文是几年前的旧作,但其所讨论的问题,伴随着中兴芯片禁运事件和公众对联想历史上倪柳之争的关注,又仿佛特为今日所作。倪光南和柳传志的分歧,是在联想这个企业的微观层面,自主赶超与比较优势这两种发展路径的路线之争。在这个意义上,倪院士代表的路线被边缘化也不奇怪,这是当时整体中国接受比较优势理论融入世界资本主义体系的命运缩影。之所以今天这种路线之争重新被翻起,并有了改变的可能,确实是因为,中国与世界都进入了新时代。

三线铁路与毛泽东时代后期的工业现代化

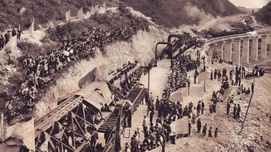

20世纪60年代后期,中国共产党尤为担心美国或苏联可能会入侵中国。为了保卫国家主权,中国共产党实施了旨在推进中国西部工业化的一场名为“三线建设”的大规模运动。本文聚焦于三线铁路建设。虽然三线铁路一开始就存在诸多问题,但最终将中国西部的大部分地区与全国工业网络紧密地连为一体,并且加速了区域交通体系的建设,促进了区域交通体系的标准化。为了建设铁路,中国共产党投入了大规模的劳动力来弥补国家工业资本的短缺。这种工业化战略给农民带来了沉重的负担。为了鼓舞士气,中国共产党进行了“艰苦奋斗是为中国工业化和国防建设作贡献”的思想动员。这种扞卫国防安全和推进工业进步的集体主义叙事,并没有完全消解工人们的不满,但却为工人们提供了一条面对困难的可行之路。

历史的内在逻辑:毛泽东时代为什么贫穷?

如果将新中国比作一根竹子的话,后三十年的日新月异民富国强,绝离不开前三十年的打下的坚实基础,今天的“参天大竹”离不开当初的扎根,这根扎得那么深,今天的这竹才会长得那么高,那么壮。

从毛泽东时代到改革开放时代的一些重要时间节点

编者按:中国的社会主义建设及改革开放皆其来有自,这里不仅存在“两个三十年”的关系问题,而且还存在“三个三十年”的关系问题(1919—1949年、1949—1979年、1979年至今)。我们应该更为自觉地建构一个长时段的历史观,以理解中国革命所开创的社会主义现代化探索历程。对中国社会主义和改革道路的新思考,旨在揭示“两个三十年”之间承前启后的关系以及如何将前后“两个三十年”所代表的发展维度并举兼容。为此,2016年10月8日本刊与美国德克萨斯大学奥斯汀分校东亚研究中心在奥斯汀联合举办题为“中国社会主义和改革道路的新思考”的第十四届开放时代论坛,来自美国、中国内地和香港的近二十位不同学科的学者参与讨论,其中多数为正在由荷兰博睿(Brill)学术出版社出版的Rethinking Socialism and Reform in China英文书系(《开放时代》精选本,计划出15卷,首卷已正式发行)编委会成员。论坛期间举行了该书系的首发式。与会者从中国革命、城乡经济社会、治理、妇女、媒体、外交等角度全方位检讨了六十多年来中国社会主义和改革开放的历史路径及其当代意义。

为什么青蒿素等“新四大发明”全部诞生在毛泽东时代?

2007年评选出的现代中国四项新发明,全都诞生在毛泽东时代。“新四大发明”评选活动由广东省发明协会主办,搜狐网发起,从建国以来影响中国建设进程的数十项重大科技成果中,评选出中国当代的“新四大发明”:杂交水稻,汉字激光照排,人工合成胰岛素,复方蒿甲醚。

卢晖临:毛泽东时代“新阶级”的诞生

从解放、土改、合作化,到人民公社的建立,中共建政以后的集体化之路经历了太多的运动,发生了太多的故事。根据笔者在安徽省汪家村的调研所得,这是一个穷富拉平的故事,同时也是一个旧有的社会分化秩序与“社会分化的文化网络”不断受到冲击并最终毁损的故事。