胡新民:潘光旦为何会悲愤难当?

【本文为作者向察网的独家投稿,文章内容纯属作者个人观点,不代表本网观点,转载请注明来自察网(www.cwzg.cn),微信公众号转载请与我们联系。】

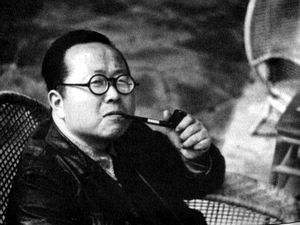

潘光旦(1899年8月13日-1967年6月10日)是我国着名的社会学家、优生学家和民族学家。他1922年赴美留学。当时的公费留学,官方可以提供六年的费用。但潘光旦只读了四年,拿到硕士即回国。他认为,美国的东西学得差不多了,左右不过就是那一套而已,回国自己一样可以学。还有一点是,

【“我们这些人到美国,用封建的意识,看不惯美国的资产阶级生活方式,如谈生意经,弄钱,搞男女关系等,都看不入眼。”】

1926年回国后在上海教书。1934年,他回到母校清华大学任教,主讲优生学、家庭演化、家庭问题、儒家之社会思想等六门课程。1936年2月,潘光旦开始兼任清华大学教务长。

1937年7月7日卢沟桥事变,宋哲元的二十九军驻扎在北平郊外,与日寇正面交战之后,形势不容乐观,放弃北平只是一个时间问题。但当局为放弃北平作掩护,将谎称的捷报传到全国。7月28日晚,潘光旦获悉二十九军副军长佟麟阁阵亡的噩耗,震惊之余,痛苦不已。第二天,他拄杖(他中学时致残,只留下一条腿)前往二十九军军营,军营此时已经变成了废墟。潘光旦拄杖而立,泪流满面。他没想到中国军队就这样一仗败北。作为教务长的他回到清华校园,发现尽管日本兵还没有来到,学校却是乱成了一锅粥。他亲眼看到学校庶务科的员工们在翻箱倒柜搬拿东西,手忙脚乱各顾各,完全就是一幅大难临头各自逃命样子。他悲愤之心一时难以抑制,放声痛哭起来。

接下来遇到的乱世乱象又使得潘光旦悲愤难当。8月底,他和留校的四位校务委员会成员收到由天津转来的南方电报,称北大、清华和南开将在长沙合组一所临时大学,催促潘光旦等人南下。9月14日,潘光旦作为第三批南行人员,清早7点半就赶到北平火车东站。日军在检查行李时虽然混乱,但耗费的时间并不多。但在中国人管理的行李房办理行李托运手续时,从7点1刻到8点多的一个小时内,只办了几笔。后来才知道,那些中国工作人员在发国难财。若旅客不从后面塞钱,他们便不肯出票。潘光旦不禁又悲从心来:

【“国难至此,尚有人如此趁火打劫,真可谓别有肺肝。中国若亡,必亡于此等所在,而不亡于武力之不如人”。】

潘光旦一行在天津下了车,换坐客轮去长沙。他们的票是9月20日的。那天他们中午12点赶到塘沽。潘光旦发现轮船上到处是人,码头上也到处是人,但码头和轮船之间的吊桥却是空空荡荡的。潘光旦感到奇怪,一打听才知道守在吊桥边的船警也想发国难财,不给钱的旅客就要挨到最后才能上船。潘光旦感到又悲又愤,也顾不得许多,柱着拐杖就直奔吊桥。船警大声呵斥,潘光旦悲愤难忍,怒声反击:

【“甲板上的那些人又是什么时候上去的?”】

船警没想到满码头都是两条腿的人在听他指挥,而一个单腿的竟然如此义正词严地挑战他,一时目瞪口呆。潘光旦趁机冲了上去,噔噔噔噔地沿着吊桥向船上疾行。后面的人也跟着他形成了一条人流,潘光旦“事后亦颇自诧异”。

乱世察人心。目睹了国难临头时国民中的种种乱象,潘光旦对国民素质的弱点有了更深入透彻的了解。在这些表现中,最叫人失望的是利己心的畸形发展和利他心的薄弱。危难时刻国人的一盘散沙的特性暴露无遗。面对这种令人心痛的现实,潘光旦一再呼吁,教育首先要注重人格的培养。最难能可贵的是,潘光旦坚持“学行合一”的理念,他一直致力于他的学问和他的一切行动,直接有益于国家、有益于民族、有益于社会。不象有些学者光是只顾自己的事情,不关怀天下,也不关怀别人。

新中国成立后,潘光旦全身心地投入到国家建设中去。他带领学生积极参加土改,用第一手资料写出关于土改的正当性和必要性的重要着述,得到很高的评价。1957年被划为右派,但他仍然两次以政协委员视察的名义,以残缺之躯走遍了土家族地区,以第一手资料证实关于土家族为单一民族的研究成果。1958年3月-1959年3月在中央社会主义学院学习以后,于1959年12月摘掉右派帽子。自此以后,他常常真诚地反省自己的不足。他的严于律己的精神,对工作精益求精的精神,甘于奉献的精神,深受同仁们的赞叹。因此在学术上一直都有不俗的建树。“打铁还需自身硬”,一切都从自己做起,从不怨天尤人。他的最亲密的学生、曾担任过国家领导人的社会学家费孝通后来在评价他的恩师潘光旦时说道:

【“潘先生这一代人不为名,不为利,觉得一心为社会做事情才对得起自己。他们有名气,是人家给他们的,不是自己争取的。他们写文章也不是为了面子,不是做给人家看的,而是要解决实际问题。这是他们自己的‘己’之所需。有些文章说潘先生‘含冤而死’,可是事实上他没有觉得冤。这一点很了不起。他看得很透,懂得这是历史的必然。他没有怪毛泽东。他觉得‘文化大革命’搞到那个地步不是毛泽东的意思。为什么呢?他推己及人,想想假定自己做毛泽东会是什么样的做法,那根本不会是这个做法。因此不应该怪他。”】

他的老朋友刘绪贻教授也说:

【“我虽不同意潘先生的某些学术思想,但对他的为人是很敬佩的。”“他能推己及人,自己觉得对的事才去做,自己感觉到不对的、不舒服的事,就不去那样对待别人。所以不管上下左右,朋友也好,保姆也好,都说他是个好人。”】

潘光旦当年所看到的的国民素质的那些弱点,在新中国成立后曾经一度几近绝迹。但近几十年来又死灰复燃,而且呈现出生命力愈加旺盛之势,这是我们每一个国人应该重视并且认真反思的问题。希望今天的潘光旦们,特别是那些大V们,能够继承潘光旦提倡的“学行合一”的理念,少一点指点江山,多一点脚踏实地,以“好人”的形象为群众做出表率。

【胡新民,察网专栏学者,独立学者。】

「赞同、支持、鼓励!」

感谢您的支持!

您的打赏将用于网站日常维护费用及作者稿费。

我们会更加努力地创作来回馈您!

如考虑对我们进行捐赠,请点击这里

使用微信扫描二维码完成支付

请支持独立网站,转发请注明本文链接:http://www.cwzg.cn/history/201903/47950.html