当代世界的发展态势:富裕与贫困的对垒

【本文为作者向察网的独家投稿,文章内容纯属作者个人观点,不代表本网观点,转载请注明来自察网(www.cwzg.cn)】

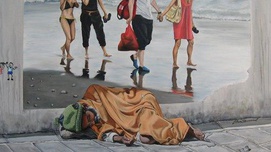

在当代世界,人们还有另一种感觉,就是富裕与贫困之间的差距在持续扩大,并使富裕与贫困双方呈现出一种对垒状况。“追求富裕、消灭贫困”,是世界各国人民的共同愿望,也是各国政府致力于解决的紧要问题,并纳入联合国千年计划。中国人民“追求富裕、消灭贫困”的意志非常强烈。以习近平总书记为核心的中国共产党和中国政府正在致力于解决这个问题,并已取得巨大成效。纵观当代世界,相当一些国家和地区则是另外一番景象:富裕人口在持续减少,富裕程度在不断提升;贫困人口在持续扩大,贫困程度在持续加深。富裕与贫困之间的矛盾正在急剧升级、对立情绪正在快速积聚。由此,人们的担心骤起。其原因很简单,一方面是富裕与贫困的对立达到极限的节点,就会由量变达到质变,引发穷人造反、富人镇压的悲剧;另一方面是富裕阶层遭遇严重经济危机与政权危机叠加的状况,就会铤而走险,对别国敲诈勒索、甚至发动侵略战争,转移国内民众和各界人士的注意力。既可减轻国内压力,又可乘机发战争横财,刺激经济复苏。两次世界大战就是由这种状况引发的。任意哪个方面出现问题,都可引发国家动荡,甚至引发世界动荡,全球都将不可避免地受到冲击。这并非危言耸听!

富裕与贫困的失衡问题,具有全局性、战略性、综合性特征,是一个历史性、全球性难题。如何解决富裕与贫困之间日益尖锐的矛盾,是时代赋予人类的历史使命。

对富裕的认知:

富裕这个人类社会的基础性目标被严重扭曲

何为富裕?中国古人表述得很清晰:富裕的“富”字,是由一个宝字盖下面加一个一字、一个口字、一个田字组成。我们可以把一字理解为天;把口字理解为块;田字理解为土地。意思是说,在宝贵的天底下,拥有一块种田的土地,谓之富。富裕的“裕”字,是由一个衣字旁加一个谷字组成,意识是说,有衣穿、有粮吃,谓之裕。合起来说,意思很明确,就是拥有田地,吃穿无忧,谓之富裕。这印证了英国着名古典经济学家威廉·配第所说:“土地是财富之母”的论断,也反映了人类世界对生存的起码要求。

在这里,我们提出“富裕阶层”的新概念,取代传统意义上的“资产阶级”的概念。过去资产阶级等同于富人,因为在那个历史时代,只有被纳入资产阶级范畴的人,才有可能成为富人。其它社会阶层的人转变为富人的几率几乎为零。在当代世界,国情、世情都发生了巨大变化。不仅生产资料的所有者和经营者可以成为富人,使用生产资料的劳动者也可以成为富人。因此,我们使用更宽泛的“富裕阶层”概念,可以更准确地概括这个群体的共同特征。

在当代世界上,人类社会把富裕问题弄得混乱不堪,至少存在着这样两个相当严重的认知错误:

第一、在富裕问题上,出现了方向性扭曲。追求富裕,是人类的本能要求,是天然形成的基础性目标。追求富裕的生活,是人之常情,既合情又合理,无可厚非。由此延伸开来,人类世界应该形成“共同富裕”的价值取向和政策目标。但到目前为止,还没有看到哪个国家像中国这样,在国内形成了“共同富裕”的价值取向,旗帜鲜明地提出了“共同富裕”的政策目标;在国际社会提出了“合作共赢、成果共享”的理念。

令人遗憾的是,人类世界并没有按照正常的逻辑发展,走共同富裕之路。相反,却出现了“少数人富裕、多数人贫困”的局面,而且呈现出“少数人越来越富、多数人越来越穷”的失衡状况。这种失衡状况体现在这样两个主要方面:

一是体现在世界层面,形成了少数富裕国家与多数贫困国家的失衡状况。被称之为富裕国家的,只有20几个发达国家。发达国家占世界总人口的比例只有24%,但是工农业总产值却占到了83%;被称之为贫困国家的,却多达200多个发展中国家。发展中国家占世界总人口的比例高达76%,而工农业总产值却只占世界的17%。据联合国提供的数据,由于全球贫富差距的持续扩大,1%的人口掌握着全球50%以上的财富。财富越来越集中在极少数人手里。从2015年的数据显示,全球62名富豪拥有全球50%人口的财富总额。相差之悬殊,令人震惊!

发达国家凭借自己的综合国力,敲诈勒索、巧取豪夺,甚至不惜使用战争手段,疯狂掠夺发展中国家的资源和财富。其相当一部分巨额财富,即来源于此。因而必然引起发展中国家的强烈不满,在世界范围内形成了两大类国家的尖锐对立状态。这种情况说明,在世界范围内,社会财富的分配是严重失衡的。

二是体现在国家层面,几乎在所有国家内部都形成了少数富裕阶层与多数贫困阶层的失衡状况。我们仅以最大的发达国家和最大的发展中国家为例,就可以清晰地看到这种状况:追求“个人富裕”政策目标的美国,贫富差距正在不断拉大。美国0.1%的富人与90%的平民所拥有的财富相当,1%的富人收入占全美人口总收入的20.1%。过去20年,美国1%最富有的人的财富增长了86%,其余人口的收入不增反降,中产阶级不断萎缩。这说明美国的基尼系数正在不断提高:1969年的基尼系数只有0.34;1980年提高到0.37;1990年跃升到0.40;2011年竟然高达0.48。在美国,富裕阶层与贫困阶层的对立正在加剧。

造成这种状况的根本原因,就是私有制的内在本质所决定。这种制度的主要功能,就是通过建立由富裕阶层掌握的国家政权,来保护富裕阶层的利益。所以,由富裕阶层主导的美国大选,才能把身价45亿美元、自称超过100亿美元的特朗普选为新总统。特朗普又提名身价高达350亿美元的富豪们充当内阁成员,组成史上最富内阁。这届美国政府内阁23人的财富总额等于一个国家—刚果的GDP,并超过了100个国家的GDP。他们难道真的会为贫困阶层谋利益吗?显然不能!特朗普口口声声高唱的“美国利益第一”,只是“富裕阶层利益第一”的托词。因而,必然使美国形成“富人越来越富、穷人越来越穷”的怪圈,陷入“富人越来越富、穷人越来越穷”的恶性循环。人们可以从美国民众的怨恨情绪上面,社会乱象丛生当中,清晰地看到美国富贫转化的现实状况和可悲结果。

即使在追求“共同富裕”政策目标的中国,也存在着社会财富向少数人手里聚集的状况。据中国国家统计局前期公布的数据表明,最富裕10%的人口,占有全国财富的45%;而最贫穷的10%的人口所占有的财富仅为1.4%。所幸的是,中国与美国不同的地方在于:中国并没有形成富裕阶层与贫困阶层的对立状况。其根本原因就在于中国政府一方面实行“大众创业、万众创新”的方针,使更多的人走向致富之路,迈入富裕阶层行列,富人将越来越多,富裕阶层日益壮大;另一方面正在全力以赴地进行大规模的精准扶贫行动,而且效果显着,使穷人越来越少。1978年,中国有贫困人口2.5亿。经过多年的不懈努力,到2010年底,按1274元的扶贫标准计算,全国贫困人口下降到2688万人,并且率先实现了联合国千年发展目标中贫困人口减半的目标。按照世界银行2008年制定的每天人均1.25美元为贫困线的国际标准,中国政府在2011年确定了2300元人民币的贫困线标准。按2011年提高后的贫困标准,中国还有8200万贫困人口,占农村总人口的13%,占全国总人口近10%。提高贫困线标准,不但使中国的贫困线标准与国际标准接轨,也是在更高水平上扶贫减贫。近几年中国每年都实现了减少贫困人口1000万人的目标,到2020年使全部贫困人口实现脱贫,同步进入小康社会。中国正在形成“富人越来越多、穷人越来越少”的可喜局面,进入“富人越来越多、穷人越来越少”的良性循环之中。人们从中国民众旺盛的购买力上面,从踊跃旅游的出行当中,可以清晰地看到中国贫富转化的这种真实状态和可喜结果。

美国富裕阶层与贫困阶层的对立正在加剧;而中国虽有仇富现象,但并没有形成富裕阶层与贫困阶层的对立。究其原因,就在于实现富裕的政策目标存在着本质性差异所致。政策目标决定着致富方向。美国及其西方发达国家在致富上走偏了方向,而中国则沿着致富的正确方向大步前行。

第二、在富裕问题上,出现了道路性偏差。在以私有制为主体的国家,奉行了一条“个人富裕”的道路。追求“个人致富”的理念,驱使人们不择手段去巧取豪夺,甚至不惜冒着绞首的危险去攫取别国或别人的财富,并已成为社会的主流行为。难怪马克思在《资本论》中惊呼:“一有适当的利润,资本就胆大起来.如果有10%的利润,它就保证到处被使用;有20%的利润,它就活跃起来;有50%的利润,它就铤而走险;有100%的利润,它就敢践踏一切人间法律;有300%的利润,它就敢犯任何罪行,甚至冒绞首的危险。”因此, “资本来到世间,从头到脚,每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。”无论西方发达国家如何发展演变,资本疯狂追逐利润的这种本质是不会变的。

而以公有制为主体的国家,奉行了一条“共同富裕”的道路。追求“共同富裕”的理念,引导人们在个人致富的同时,要帮助更多人走富裕之路。虽然也会有人使用非法手段去致富,但毕竟是少数,而且这种行为要受到人民的谴责、国家政策的制约和国家法律的制裁,使其难以成为社会的主流行为。致富道路的偏差,导致了不同的财富占有份额和分配结果。

对贫困的认知:

贫困这个人类社会的顽疾远未被治愈

何为贫困?中国古人也表述得很清晰:贫困的“贫”字,是由一个分字和一个贝字组成。我们可以把分字理解为分散、减少,把贝字理解为货币、金钱。意思是说,金钱很少,谓之贫。贫困的“困”字,是由一个口字,里边加一个木字组成。我们可以把口字理解为院墙;把木字的本意理解为院中之树,喻义理解为院中之人。意思是说,被囚禁其中难以移动,谓之困。合起来说,意思很明确,就是没有金钱就寸步难行,谓之贫困。

在这里,我们提出“贫困阶层”的新概念,取代传统意义上的“无产阶级”的概念。过去无产阶级等同于穷人,因为在那个历史时代,无产阶级除了自身的劳动力以外,真的是一无所有。在当代世界,国情、世情都发生了巨大变化。既使是穷人也有包括工资收入、住房在内的少量财产,甚至有简单的生产资料。普通劳动者经过自身的勤奋努力,加之机遇可期,也存在着转化成富人的可能性。因此,我们使用更宽泛的“贫困阶层”概念,可以更准确地概括这个群体的共同特征。

在当代世界上,人类社会把贫困问题弄得苦不堪言,至少存在着这样两个方面相当严重的行为错误:

第一、在贫困问题上,存在着复杂的环境障碍。从宏观贫困的角度看,一是在相当一些区域存在着战乱和冲突,造成大量民众流离失所,自然成为贫困人口。叙利亚、伊拉克、利比亚、也门、乌克兰等国都处于战乱之中;阿富汗、苏丹、索马里、以色列和巴勒斯坦之间冲突不断;巴基斯坦、土耳其等国恐怖袭击频发。这三种情况,都造成大量难民,逃离家乡成为难民,生活陷入困境,加入贫困人口的行列。目前整个世界就有1000多万难民,都在贫困人口之列。

二是在一些落后地区,经常发生流行性、传染性疾病,使本来就很贫困的民众愈加贫穷。例如,2016年,在非洲的塞拉利昂、利比里亚、几内亚、尼日利亚、塞内加尔等国,爆发了埃博拉病毒,使许多民众雪上加霜,贫困程度进一步加深。是中国首先及时派出医疗队帮助这些国家抑制住病毒的蔓延,没有造成更大范围的扩散,值得庆幸。

三是经济社会发展处于极低水平、人均收入极为不公的国家,都可划入贫困国家行列。按照国际社会通行的衡量贫富差距的标准,基尼系数越低越富裕,基尼系数越高越贫困。当代世界基尼系数最高的国家为:塞拉利昂0.629;巴西0.601;危地马拉0.596;南非0.593;巴拉圭0.591;哥伦比亚0.572;巴拿马0.571;津巴布韦0.568;智利0.565;几内亚比绍0.562。从宏观贫困的角度看,这些国家都被纳入贫困国家的行列。

第二、在贫困问题上,存在着难解的政策障碍。从微观贫困的角度看,所有国家都存在贫困问题。一是薪酬收入不可能平均。每个人的体质状况和健康程度相差悬殊,素质和能力参差不齐,掌握的知识和技能程度各异。加之有些国家、有些企业缺乏足够资金对员工进行培训,使普通劳动者的知识不能更新、技能不能增强,只能从事简单的生产劳动,所创造的价值很低。所获得的收入低于贫困线以下,自然划归贫困人口之列。

二是财富分配不可能平等。在私有制条件下,社会财富是按资分配的。所占有的资本越多,所分得财富的份额就越多。缺乏资本的穷人,只能靠出卖劳动力获得很少的财富份额,仅仅能够维持简单的生存状态,成为名副其实的贫困人口。

在私人占有和按资分配的制度制约下,在个人富裕的政策目标驱动下,改变分配严重不公的局面和贫富悬殊的状况,是极为困难的。但也不是毫无办法。只要选择“全民福利、贫富均衡”的政策,就可以消除富裕与贫困的对垒,以及由富贫对垒所引发的系列风险。欧洲有些国家就选择了“全民福利、贫富均衡”的政策,使这些国家成为当今世界富贫差距最小的地区。据世界银行的数据,奥地利基尼系数为0.231,丹麦基尼系数为0.247,瑞典基尼系数为0.25,挪威基尼系数为0.252,芬兰基尼系数为0.256,德国基尼系数为0.281。为什么这些国家的贫富差距这么小呢?其核心政策就是高税收、高福利,使均等化的高福利覆盖整个社会,使社会财富的分配呈现平衡状态。

对富裕与贫困对垒的认知:

富裕与贫困对垒的危害性及其解决对策

富裕与贫困是一对矛盾,既呈现尖锐对立的状态,又处于此消彼长、相互转化的动态之中。正是这种理论认知,为人类社会提供了解决问题的正确指导原则:既要看到富裕与贫困对垒的严重危害性,又要找到富裕与贫困失衡的解决思路和对策。

第一、富裕与贫困对垒的危害性。富裕与贫困的严重失衡,是社会动荡产生的温床。如果任其发展,其结果是不言而喻的。这种结果主要体现在这样三个方面:一是引发经济衰退。贫困国家拉动经济的三驾马车都启动艰难。由于经济发展长期低迷,产业结构极不合理,财政收入入不敷出,既无内资又无外资,难以用投资拉动经济;由于社会财富被少数人垄断,造成极大的社会分配不公。绝大多数人口收入极低,缺乏足够的购买力,使消费拉动经济的作用难以发挥;由于国内自身的产品拥有量很低,购买国外产品的资金有限,无法与国外进行正常贸易往来。靠外贸拉动经济的力度有限。正是由于收入和财富分布的严重不公,造成经济循环断裂,甚至使经济发展陷入衰退或停滞状态。

二是引发政治动荡。在富裕与贫困严重对垒的国家,往往存在着激烈的争权夺利:军事政变、宫廷政变时常发生;领袖弹劾、政府辞职随时可现,导致政权更迭频繁。国家最高权力机关难以控制局面,难以选出具有较高政治智慧和人格魅力、具有较高领导水平和管理才能的领袖人物。英雄没有出现,枭雄却不断涌现。呈现出一种“越穷越闹、越闹越穷”的恶性循环之中。

三是引发社会动乱。《三国演义》开篇所言:“朝政日非,以致天下人心思乱,盗贼蜂起。”意思是说,当国家政权腐败,民心思乱成为趋势时,就会出现“盗贼蜂起、群雄并立”的局面。人类历史是如此,现代社会也是如此。列宁曾经说过:如果统治阶级难以统治下去,人民群众难以生活下去,就会爆发革命。在当代国家,如果富裕阶层剥削过重,压迫过甚,贫困阶层难以忍受,生存受到严重威胁,就会形成富裕阶层与贫困阶层的严重对垒,穷人就会铤而走险。其结果是:一方面,会逼迫一些穷人加入到恐怖组织中去,成为新型恐怖分子,制造更多的恐怖袭击,严重危害世界安全和全球稳定;另一方面,某些国家一旦遇到风吹草动,就会引发以“杀富济贫、救困扶危”为内容的革命性暴动。他们往往采取恐怖袭击的手段,进行大规模破坏活动,严重危害国家安全和社会稳定。

第二、富裕与贫困对垒的解决对策。为什么会出现富裕与贫困这种失衡状况呢?世界这么大,国情这么杂,不可能是单一原因所造成的。应具体问题具体分析,针对每个国家的国情特点进行分析研究,才能找到确切答案。我们这里不可能对每一个国家都做具体分析,而是力求从世界各国现有材料的基础上,找出一些带有共性的解决思路和对策。集中体现在这样四个方面:

一是通过大发展惠及民生,提供缓解贫富对垒的物质基础。富贫对垒严重的国家,要把主要的人力、物力、财力、精力都用到发展经济、改善民生上来。经济社会事业发展起来,才能创造更多的就业岗位。贫困人口有了工作,就有了收入。有了收入,就可以改善生存条件。贫富对立的情绪就会得到缓解,持续这样做,就会消除贫困。

二是通过再分配促进公平,动态调节社会财富过分集中状况。国家要善于利用税收和福利等宏观调控政策,强制富裕阶层让利于贫困阶层。像有些发达国家那样,对富人征收50%~70%的个人所得税。然后利用这些资金搞普惠性、保障性福利。国家还要大力倡导公益捐助和慈善捐助等做法,促使富裕阶层主动让利于贫困阶层。通过这两个方面的调节,社会财富过分集中的状况就会得到抑制。长此以往,社会财富分配失衡的状况就会得到有效解决。

三是通过解民忧扶贫济困,抑制社会贫困的蔓延态势。富贫对垒严重的国家要像中国那样把扶贫减贫当作一项伟大事业来做,当作一项硬任务来抓,举全国之力、全民之力,采取多元化的政策措施,综合施策,统筹安排,进行对口扶贫、精准扶贫、一对一扶贫,不断提高扶贫的质量和效果,有效抑制贫困蔓延的态势,找到彻底治愈贫困顽疾的良方。

四是通过开新风以强助弱,化解富贫对垒的历史性、世界性难题。20世纪80年代中期,邓小平同志提出中国的富民政策时说:要让一部分地区、一部分人先富起来,然后先富帮后富,最终达到共同富裕。30多年过去了,让一部分地区、一部分人先富起来的政策目标已经实现了。现在已经进入先富帮后富,最终达到共同富裕的发展阶段。富裕与贫困是此消彼长、相互转化的。在中国,20世纪80年代,万元户就是富人;90年代初10万元为富人;到90年代末拥有100万元为富人;进入21世纪拥有1000万元才是富人;现在已涌现出越来越多的亿元富翁。许多先富起来的富人,开始介入扶贫行列,帮助贫困人口脱贫致富奔小康。中国民营企业家集体捐助扶贫、捐助公益、捐助慈善的光彩事业,就是一个非常典型的例证。

中国的成功经验完全可以复制。只要富贫对垒严重的国家实施“以强助弱”的新政、形成“先富帮后富”的新风,就一定能够化解富贫对垒的难题。富裕阶层作为强势群体,不能歧视、欺负作为弱势群体的贫困阶层。而是要有宽阔的心胸、友善的情怀、回馈社会的良心,肩负起扶贫减贫的历史责任,为国家稳定、为世界繁荣做出应有的贡献。

我们的结论是:只有把共同致富与消灭贫困这两项伟大事业进行到底,才能使人类世界完成“治愈贫困顽疾、走向共同富裕”的伟大历史使命。(此文写于2017年2月5日)

【文林墨客,察网专栏作家】

「赞同、支持、鼓励!」

感谢您的支持!

您的打赏将用于网站日常维护费用及作者稿费。

我们会更加努力地创作来回馈您!

如考虑对我们进行捐赠,请点击这里

使用微信扫描二维码完成支付

请支持独立网站,转发请注明本文链接:http://www.cwzg.cn/politics/201702/34087.html