作为生产的文艺与农民主体的创生——以艾青长诗《吴满有》为中心

1944年,边区劳动英雄吴满有

1943年2月6日,延安文化界两百余人举行劳动英雄座谈会。农民英雄吴满有、工人英雄赵占魁、以及机关学校种菜英雄黄立德就其翻身历史与生产事迹做了报告。与会的文化工作者听完报告后,纷纷检讨自己在感情和行动上的差距,表示要向英雄学习,将“笔杆与锄头、锤子结合起来”[1]。吴玉章、艾青及音协的文艺工作者还当场向三位英雄赠诗,并演唱了以劳动英雄为题材改编的民歌小调。时任边区文协副主席的丁玲感慨道:“过去总有些感伤的性情,今天几位新的英雄已经给予我们新的健康的题材了。”[2]《解放日报》记者莫艾在报道这次座谈会时很快从中读解出了某种“新的创作”的“萌芽”[3]。2月10日,古元的木刻年画《向吴满有看齐》与陆定一的《文化下乡》一同刊发在《解放日报》上。一个月后,部署文艺工作者下乡的“党的文艺工作者”会议召开,毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话的部分内容也于3月13日在《解放日报》上发表。自1943年3月起连续数月,《解放日报》陆续发表了以边区劳动英雄为题材的特写、报告、小说、诗歌、版画、歌曲等各类不同体裁的文艺作品数十篇。1943年11月到12月,延安召开了第一届劳动英雄代表大会与边区生产展览大会,大生产运动也在这一年达到高潮。

古元木刻《向吴满有看齐》1943年

为应对边区1940到1941年遭遇的巨大财政危机以及因征粮过重引起的党群矛盾,提高农民生产劳动的积极性,自1942年春耕集中发起的劳模运动成为了大生产运动中的一项主要的组织形式与工作方法。因此,为响应毛泽东《讲话》中“与工农兵相结合”的要求以及下乡运动的号召,作为“到群众中去”的第一步,访问、书写劳动英雄也成为相当一部分文艺工作者下乡时的一项工作任务,或是暂时无法下乡从事基层工作时的替代性工作。自1943年后,如已有研究所阐发的那样,“劳动英雄”形象的发现与塑造不仅在生产运动中建立起了一套独立的制度体系,显现出“尊严政治”与“德性政治”[4]的形态,而且逐渐发展为一种文化现象,引发了以“真人真事”为题材的写作运动[5]。如周扬所说,

【“写真人真事,是‘文艺座谈会’以后文艺创作上的一个新现象,是文艺工作者走向工农兵,工农兵走向文艺的良好捷径”[6]。】

但值得注意的是,在艾青、丁玲、赵树理等作家那里,这一写作运动实际上包涵着相当丰富且自觉的形式探索,并不能简单等同于劳模运动的政策宣导,也不仅是知识分子进行思想改造的一个环节。恰恰是在文艺的“形式”问题上,创作实践与政治实践展现出更为复杂的内在关联,同时呈现出一种突破“文学/艺术”原有的概念边界与形式规定性的特点。换言之,除了新的题材和内容,这一写作运动也生产出了新的形式。对于劳动英雄的书写既是文艺工作者从其实际工作经验中获取新的文学/艺术主人公的过程,也内含着对“五四”以来的新文学体制以及文艺形式本身的试验性改造。

1

与苏区时期的革命竞赛以及此前在各根据地局部展开的生产表彰活动不同,陕甘宁边区于1942年春耕发起的劳模运动主要源于对苏联“斯达汉诺夫运动”的借鉴。其运作机制的核心在于,要在大生产中找到一个斯达汉诺夫式的、堪为表率的模范人物。延安吴家枣园的翻身农民吴满有正是在这一语境下被负责寻访劳动英雄的记者莫艾发现。因其“地种得多,荒开得多,粮打得多,缴起粮来踊跃争先”[7]且在群众中威信极高,吴满有成为了陕甘宁边区第一个劳动英雄的“典型”。除了在《解放日报》上多次以头版头条和社论的方式宣介其劳动经验与“模范公民”事迹,还特别在“五一”国际劳动节时召开给奖大会,吴满有当选“全边区的农村模范劳动英雄”,边区政府主席林伯渠、副主席李鼎铭联名号召农民“向吴满有看齐”[8]。在这样的宣传影响下,边区1942年的开荒数量与粮食产量都有所增加。基于这样的成效,1943年1月11日《解放日报》发表社论《开展吴满有运动》,一场以农村劳动英雄命名的运动就此展开。

从“吴满有运动”到之后的“赵占魁运动”,以及由此在个人、单位、区县之间发动的一系列劳动竞赛,劳模运动开始发展为一种群众运动。中共对于劳动英雄已不止于一般性的提倡、表彰和奖励,而是有组织、有计划地在群众中发展典型,通过报刊、集会、政治仪式、文艺活动等各种形式加以推广,号召边区群众学习,同时通过在各条生产战线树立起多个典型以形成更大规模的运动网络,以全面促进各行业生产的发展。中共对于这种树立典型的运作机制非常自觉:“劳模运动是边区生产和各项建设工作的组织形式和工作方法,也是创造典型和推广典型的运动”,而且在各种工作方式中被认为是“新的、比较有效的一种”[9]。值得注意的是,这种政治运作方式在根本上源于对“典型”这一马克思主义文学批评概念的借用。在马克思和恩格斯关于莎士比亚、巴尔扎克、欧·仁苏、玛格丽特·哈克奈斯等作家的批评中,一个“典型的”人物既具备丰富的个性,又体现了历史的力量。卢卡契则“用‘典型的’一词表明按照马克思主义观点看来是最有历史意义和最进步的潜在力量,它们显示社会的内在结构和动力。现实主义作家的任务是通过真实可感的个人和行动,有血有肉地表现这些‘典型的’倾向和力量”[10]。20世纪30年代,瞿秋白将以恩格斯为代表的马克思主义典型理论译介到中国。1936年,胡风与周扬就典型理论展开论争,但二人在基本思想上都接受别林斯基、高尔基和恩格斯关于“典型”的观点,更重视“典型的普遍性”,“强调典型的创造要抓住人物的本质特征”[11]。从总体上讲,马克思主义的“典型”理论因其强调“典型”所具有的普遍性特征与历史力量,的确内含着从文学领域拓展到政治领域的潜能。又或者说,马克思主义文学批评中的“典型人物”本身就具有某种政治性。苏联与中共的劳模运动汲取了这一文学批评概念中的政治能量,在某种程度上其实也是在使用叙事、虚构、戏剧化等文学化的方式来构建体现着新的历史力量的政治典型[12]。而作为这一“典型政治”的运作环节,解放区的报刊媒介与文艺创作也为其所征用,就此展开了以劳动模范的“真人真事”为题材的写作运动。

自吴满有被树立为“典型”以来,《解放日报》除了刊登关于吴满有的消息、通讯与社论,还刊登了大量以各种体裁书写英雄吴满有的文艺作品。1942年8月,柯蓝发表《吴满有的故事》,并配以古元为吴满有所做的木刻肖像;11月,莫艾发表《劳动的果实——吴满有的秋庄稼》;1943年2月,与古元的木刻年画《向吴满有看齐》同版还发表了柯蓝的《吴满有和他的庄里人》。有意思的是,这些作品在文体上非常模糊,很难说清到底是通讯、特写、报告文学、散文还是小说。尤其是《吴满有的故事》,文章开头甚至有一段新闻导语式的文字介绍吴满有的身份,号召群众向他学习;正文通篇采用非常生活化与口语化的语言写成。除了吴满有和村长进行劳动竞赛的场景以外,柯蓝很少使用描写,而以大量朴实鲜活的对话展开叙事,使得这篇作品更像一组精炼易读的通俗小故事。除了这类叙事性散文之外,文艺工作者还选取了各种不同的艺术门类来表现吴满有的模范事迹。艾青创作了长诗《吴满有》,连同记录其写作过程的附记以及吴满有的木刻肖像,整版刊登在《解放日报》上;4月,安之平发表诗歌《我想吴满有》,贺敬之分别与马可、刘炽合作,创作了歌曲《吴满有挑战》和《生产大竞赛》;于光远自编自导自演了秧歌剧《吴满有》;1946年,王尊三创作的《吴满有鼓词》以及秀万的《说唱鼓词劳动英雄吴满有》也分别在晋察冀和苏中地区出版;陈波儿编写了电影剧本《边区劳动英雄——吴满有》,并以“延安电影制片厂”名义组织拍摄故事片。与前述叙事性散文中存在的文体模糊的现象相应,在这些不同体裁甚至是不同艺术门类的作品中,也存在着文体交叉的现象。这些作品在吴满有的形象塑造、“翻身”前后命运对比的叙事方法以及通俗化的修辞上,与那些报道吴满有的通讯、特写或报告文学的写法其实非常相近。事实上,不单是书写吴满有,这类以劳动英雄的“真人真事”为题材的创作在整体上都表现出一种相近的文体风格,即一种可以称之为“泛报告文学”的创作倾向。

吴满有题词鼓词两种

作为一种兼具纪实性与即时性的现代新兴文体,报告文学不仅是在以新闻报道式的眼光攫取社会生活现象,同时也呼应和承载着历史的动势与深具现实感的历史内容。而与30年代尤其是抗战初期蔚为流行的“战地报告”不同,陕甘宁边区的报告文学写作则具有更强的组织性、针对性与建设性。1943年11月,中共中央宣传部特别提出:

【“在目前时期,由于根据地的战争环境与农村环境,文艺工作各部门中以戏剧工作与新闻通讯工作作为最有发展的必要与可能,其他部门的工作虽不能放弃或忽视,但一般地应以这两项工作为中心。”】

并针对新闻通讯的写作进一步强调:

【“报纸是今天根据地干部与群众最主要最普遍最经常的读物,报纸上迅速反应现实斗争的长短通讯,在紧张的战争中是作者对读者的最好贡献,同时对作者自己的学习和创作的准备也有大的益处。那种轻视新闻工作,或对新闻工作敷衍从事,满足于浮光掠影的宣传而不求深入实际、深入群众的态度,应该纠正。”[13]】

这一文艺工作重心的确立,一方面显示出通讯、报告的写作也是伴随着文艺“创作者”向“工作者”的身份转换,同时发生的工作方式的转换,要求的都是从“走马看花”[14]的虚浮态度转为深入群众的实际工作;另一方面则透露出,理想的通讯、报告写作并不应满足于对现象的捕捉或对政策的宣传,而是应当进入历史内容的深处,洞察社会的内在结构与潜在的历史动力。这也正是马克思、恩格斯和卢卡契在谈论“现实主义”与“典型”概念时的核心意旨。

周维东曾以“摹写运动”概括这种与新闻通讯高度相近的劳模书写。他认为其本质就是“对现实生活中的工农兵的‘摹写’”以及“对党的政策的‘摹写’”[15]。对于有些照搬通讯素材的写作而言,“摹写”概念确实具有一定的解释力,但有几个问题必须加以辨析。首先,这一判断主要基于作品内容提出而缺乏细致的形式探讨。即使是在内容层面,很多创作者也都是经过对劳动模范的实际访问、下乡调查甚至共同生活后进行的创作(如艾青、丁玲、欧阳山、孔厥、赵树理、陈学昭、杨朔、柯蓝、穆青、莫艾、海棱、张铁夫等很多作者的劳模书写,都经过实地访问与下乡调查),并非如周维东所言“思考的并不是如何获得一手资料”[16]而仅是摹写既有的报道。而在吴满有、赵占魁这类经过大规模宣传的特等劳动英雄之外,很多地方县乡或机关单位的劳动英雄(如丁玲、欧阳山访问的田保霖,艾青书写的佟玉新、刘占海,杨朔书写的程金明等)在接受作家访问之前,也并不存在一个所谓“成型”的新闻形象。换言之,这些文艺工作者所做的恰恰不是在摹写典型,而是在创造典型。在这个意义上,这些劳模书写当然也不是对现实生活中的工农兵进行自然主义式的摹仿。另一方面,“摹写”的概念其实是将文艺工作者仅仅作为政策宣导的传声筒,切断了艺术典型(包括政治典型)与历史之间的关联性。更关键的问题是,这类研究并没有注意到这些文艺创作在体裁和形式内部发生的微妙改造,因此抹消了这类“泛报告文学”写作把握现实结构与历史动态的努力,以及在文体形式的交叉杂糅和文体边界的漫漶交融之中所显示出的新的生产性。

2

本雅明提出,比之于将政治倾向性与文学质量、内容与形式相对立的批评论争,“辩证的做法必须将它们置于活生生的社会关联之中”[17]。他并不认为政治倾向性一定会损害艺术性,并提出克服上述这类二元对立的切入点以及分析的中介恰恰在于创作“技术”。在本雅明这里,“技术”是一个涵义宽泛的概念,既包括报纸、电影、摄影、广播、唱片这类艺术生产、传播的方式与物质技术手段,也包括一定技术条件下的艺术形式以及作家的创作技巧。其中,本雅明特别看重“报纸”的意义,他引用自己同年发表的一篇题为《报纸》的文章指出,在报纸上(尤其是在“苏维埃的报界”)正在发生一场“剧烈融合的进程”:“不仅超越了体裁种类之间、作家与诗人、学者与普及者之间的传统区分,而且甚至对作者与读者的划分进行修正”[18],因此必须从“广阔的视野出发,来借助我们今天形势下的技术条件重新思考有关文学形式或体裁种类的观念,以便找到构成当前文学活力切入点的表达形式”[19]。也就是说,报刊带来的这一在文类或体裁之间的融合,呼唤着一种新的艺术与形式的观念。延安文艺座谈会对从事文艺创作的知识分子重新定位,以“文艺工作者”取代“文艺家”,在创作上带来的变化首先便是文类体系的重构。对于“专门家”的取消,意味着取消不同专业的自我限定,打破小说家、诗人、音乐家或画家的小圈子,同时也打通了不同艺术门类之间的界限。一名合格的文艺工作者需要的是“多面手”式的工作能力,既能够从事各种体裁的文艺创作,又能够综合运用不同的艺术形式展开宣传。质言之,解放区“文艺工作者”位置的确立及其工作方式的转变,要求的是多文类/跨文类的创作实践以及一种综合性的创作技艺,它不仅取消了“现代文学”的文类制度及其内在的等级关系,还根据战争和农村环境的实际需要,重新拣选和建立起了一个新的文艺体裁的类别系统。因此,以“泛报告文学”写作为代表的艺术生产当中,其实蕴含着一种松动既有的艺术秩序继而建立新的形式的可能性。

但这只是一个开始。如果说泛报告化的劳模写作只是使本来从事不同文类的创作者都经过了这一创作“技术”的训练,使其习得了通讯、报告所携带的那种观察现实与历史运动的方式,那么更深刻的融合与改造还是要回到其“当行本色”的形式创制当中加以试炼。然而,如伊格尔顿在谈论“形式”时所指出的那样:

【“在选取一种形式时,作家发现他的选择已经在意识形态上受到限制。他可以融合和改变文学传统中于他有用的形式,但是这些形式本身以及他对它们的改造是具有意识形态方面意义的。一个作家发现手边的语言和技巧已经渗透一定的意识形态感知方式,即一些既定的解释现实的方式;他能修改或翻新那些语言到什么程度,远非他的个人才能所能决定。这取决于在那个历史关头,‘意识形态’是否使得那些语言必须改变而又能够改变。”[20]】

这构成了各种文艺体裁以及形式传统发生融合时具体的形式问题。表现在劳模书写上,其实很难说这种“泛报告文学”倾向与小说、诗歌、民歌、鼓词这些形式传统到底是谁改变了谁。或者说,在一种融合性的文类“地震”发生的时刻,这些形式传统的板块确实发生了迁移和碰撞,并且远比外部现实的政治变革要来得含混、暧昧。在这个意义上,艾青的长诗《吴满有》恰好以其在不同的文艺体裁、形式传统及个人创作脉络之间丰富的化合反应为我们提供了一个生动的试验现场。

1943年,毛泽东与吴满有

(从左至右:吴满有、孔厥、李讷、毛泽东)

1943年2月15日到17日,经过到吴家枣园寻访吴满有并征求其修改意见,艾青最终修订完成了长诗《吴满有》。在亲自访问吴满有之前,艾青的确是以《解放日报》关于吴满有的报道为基础获取到的写作素材。1944年7月的一篇评论文章即已敏锐地发现了“叙事诗”这一“新形式”与报告文学之间的关联:“它里面有人物事件的发展和运动,而且是实人实事的报导;当然不一定完全是实人实事,可以更深刻的形象化,只要是有充分的现实性就行。”[21]全诗分为九个部分:一、“写你在文化界的欢迎会上”;二、“写你受苦的日子”;三、“写你翻身”;四、“写你勤耕种”;五、“写你发起来了”;六、“写你爱边区”;七、“写你当了劳动英雄”;八、“写你叫大家多生产”;九、“写你的欢喜”[22]。在劳动英雄、模范公民等基本的形象定位、对比叙事以及语言的通俗化这三个层面上,这首诗对吴满有形象的塑造的确没有超出新闻报道的范围[23]。但这样的判断未免只停留在表层,很多饶有意味的形式问题被忽略了。

艾青与吴满有

这首长诗突出的形式特点首先在于人称与呼语的运用。全诗通篇使用第二人称“你”展开叙述,并多次使用了“好老吴”或“老吴”的呼语,仅在两处短暂地转入“吴满有”这样的第三人称叙述,并很快又回到了第二人称的叙述中。长诗第一节记述了吴满有在欢迎会上亮相并接受文化界致敬的情景,从外貌、衣着、神态勾勒出了一个过着“好光景”的新农民形象。值得注意的是最后一个小节:

【你说话了——

慢慢的,一口陕北腔,

你说着过去的日子。】

正是自这个小节后,诗歌开始转入吴满有的翻身历史与发家事迹。这当然是吴满有在欢迎会上做报告的情景写实,但在长诗《吴满有》中,这个“你说话了”的场景也奠定了叙事展开的方式与整体的声音基调。更重要的是,一个由话语和声音构成的“吴满有”形象正是伴随着叙事结构的展开逐渐树立起来的。在“受苦”一节,吴满有只在安慰贫病的妻子时说过一句话,并且绝望而徒劳。进入“翻身”一节后,伴随着吴满有兄弟参加革命,诗歌开始以自由间接引语的形式出现声讨地主与债主的声音。由于艾青使用了非常口语化的语言,使得这一节对外部世界的描述也更像是从农民眼中看到的情景。从“勤耕种”一直到“叫大家多生产”连续五节,开始越来越多地出现以“你说”领起的排比句或排比段,尤其是“叫大家多生产”一节几乎完全是由“你说”“你又说”领起每个小节的。吴满有的这些话语几乎都是从已有的通讯报告对于吴满有语言的记录中撷取的,如“我受过革命的好处,/我是革命里爬起来的,/我忘不了革命,/我真心爱边区”,“八路军在前方,/和日本鬼子拼着命,/就是为了老百姓,/没有他们,/边区怎能够太平?”等。艾青还穿插性地以直接引语或自由间接引语的形式挪用了通讯报告中的很多其他农民谈论吴满有的话语,如“老吴人算是第一,/老吴受苦算是第一”,“好老吴是有良心的”,“好老吴眼光看得远”等。除了韵脚上的修饰外,艾青还很注意将这些话语和吴满有的话语组织成一个个微型的对话场景。特别值得注意的是第六节“写你爱边区”,在该节标题之下还附有一个副标题“一个歌”,直接在叙事中引入了民歌的形式。在这段“拟民歌”当中,艾青就将莫艾访问吴家枣园时村民们评说吴满有的话语引入诗歌,构成了由“好老吴”领起、再由“你说”回应的两组对唱式的段落。这不仅构成了这一节诗歌不同于其他各节的形式趣味,也营造出一幅英雄助人、急公好义,百姓领情、交口称赞的和乐的乡村生活图景。

大量的“你说”不仅为长诗带来一种声音性,还关联着吴满有形象中的主体感的生成。伴随着叙事上的翻身、发家、做英雄,从“说话”到“歌唱”,吴满有逐渐获得的是说话的能力和自己的声音。1944年的评论者已经发现《吴满有》“可以朗诵,可以吟咏”,更重要的是它是“用吴满有式的语言,来歌唱吴满有式的英雄与事业”[24]。当然,这一形式上的灵感很可能来源于注重捕捉人物语言的通讯报告。尤其是柯蓝的《吴满有的故事》,也直接使用了“听”“你听,吴满有说”这样富于对话性和声音性的叙事方式。但艾青的创造性在于,他在人称上重新组织了对话的结构。如果说柯蓝的做法是“我讲一个吴满有的故事给你听”,将读者牢牢地安放在了“你”的位置上,那么艾青则是让主人公吴满有占据了“你”的位置,来倾听写作者“我”的表白与颂赞。于是,读者的位置就变得很微妙。这种对话关系的重构在阅读上会带来一种双重的代入感:读者既有可能将自己代入到“我”这样一个追慕者的位置上去,又有可能代入进“你”这样一个被倾诉的位置上去。这就使得吴满有所占据的位置不再是一个单纯被叙述的、遥不可及的英雄模范,而成为了一个人人皆可向往、可以通过自身劳动抵达的、具有召唤性的空位。换言之,不同于通讯、社论中“创造更多的吴满有”[25]这样的政治宣导,艾青的诗歌正是以形式的改造重构了艺术与现实、主人公与读者的关系,构造出了一种向群众敞开的英雄图景。

在诗歌中使用大量的第二人称,倒也并非艾青自《吴满有》才开始的尝试。正相反,这本就是艾青自身创作脉络中的一个突出的形式特征。有意思的是,长诗由欢迎会起笔,还原的其实也是艾青第一次见到吴满有时的情景。因此在第一节中,在透过许多个“你”紧凑地连缀起来的“吴满有”背后,我们仿佛也能感受到诗人紧紧追随的目光,以及一种强烈的“献诗”式的口吻。对于1941年才抵达延安,且此前的诗歌创作已相当成熟的诗人艾青而言,《吴满有》也是他第一次尝试以新的方式去观察和想象“新的农民”。但事实上,这首长诗虽然表现出高度的叙事性,但仍延续了艾青自《大堰河——我的保姆》以来就形成的某种稳定的抒情方式、口吻和语感。艾青大量的书写土地、农夫与村庄的诗歌其实都可以借用他1942年《献给乡村的诗》中的一句来概括,即“我的诗献给乡村里一切不幸的人”[26]。这些诗歌总是将丰饶的自然与穷困坚忍的农人并置在一起,写法也往往是献诗或赞美诗式的,第二人称“你”或“你们”常常带着浓烈的抒情冲破第三人称的铺陈和密集的意象组合,带着忧郁又热切的感情捧出诗人的一颗深沉的心。虽然在语言和意象上,《吴满有》都极力追求简单通俗,但还是延续了自身创作脉络中对于农家日常生活情景细致动人的描绘。在第五节写吴满有发家后的“好光景”时,尽管艾青已有意将此前稠密的长句拆分成由短句和词组构成的多个独立的小情景,并试图以一种从容的语调冲淡以往倾注、纠集在绵密物象之中的浓郁情感,但不变的仍是艾青对农家生活的丰富意象与生动细节的浓厚兴趣。同样地,《吴满有》对第二人称的大量启用以及“献诗”式的抒情方式,也与其一直以来的形式脉络保持着一致。但差别在于,《吴满有》第一次以有声的“你说”取代了无声的“你”或“你们”。不同于艾青以往诗歌中那些高度象征化的、不变的、沉默的、痛苦的、隐忍的、被侮辱与被损害的农民形象,由大量的“你说”和富于事件性的动作构成的吴满有,则是一个改变了命运的、有话语、有声音、有主张、有行动、有自觉意识的农民形象。

3

客观地讲,从诗歌的修辞水平来看,艾青对于吴满有这样的农民其实是相对陌生的。尽管他使用的语言的确是“朴素的,简单明快,而且差不多完全撇开了旧的诗的辞藻,而代替以不少新的群众口语”[27],但在轻浅的诗意之外,还尚未达到贴切自然的形容与俗白流利的美感。诗人邵璇在1947年的评论中,虽然将《吴满有》誉为“人民的诗”,但也对其中淘洗得有些过度的语言提出了批评:

【“诚然,这诗的语言是明朗的,朴质的,大众性的,但是,有些地方却过于简朴,因此失去了诗的丰富的色彩。”[28]】

如前所述,艾青真正擅长的是描绘农家生活的日常情景,但在刻画吴满有时则会偶尔泄露出一种语词上的局促与矫情。例如在写吴满有接受文化界致敬时,艾青写他“像采果子一样自然,/像娶亲一样快活,/像选举一样严肃”,写吴满有欢喜地看着自己的羊群时,“你快乐得像在梦里,看见一大堆银子”。尽管也是在努力揣摩农民的情绪和心理,但还是显得生硬,不够自然。在和长诗一同发表的附记中,艾青详细地记录下了他来到吴家枣园,将诗稿一句一句念给吴满有听,“一边从他的表情来观察他接受的程度,以便随时记下来加以修改”的过程。从吴满有的反应和修改意见中,艾青发现“农民欢喜具体,欢喜与他直接相关的事,欢喜明快简短的句子,欢喜实实在在的内容”。除了在具体细节真实性方面的调整之外,艾青特别记录下了吴满有的这样一条修改意见:

边区出版的艾青长诗《吴满有》

在“你像一株树”这一句前面,原来有“人家叫你老来红”一句,吴满有非常不喜欢“老来红”这称呼,他说:“叫我劳动英雄,我高兴,叫我老来红,我不要!”我问他“为什么?”他就说了好多,意思是当劳动英雄是光荣的,这是他好多年来受苦换来的;老来红是暴发户,是侥幸的结果,他不是“老来红”。我一面把那句涂掉,一面说如果以后他听到人家念还有“老来红”三个字,他可以到延安找我去,他笑了,他说:

【“好,不要写上。”】

在北方的民间俗语中,“老来红”是个很常见的语汇,在“八月的高粱——老来红”“石榴开花——老来红”等很多歇后语中都可见到,以成熟见老的作物变红形容人到晚年交上了好运。但吴满有显然并不喜欢这个比喻,他敏锐地从“老来红”中感受到了一种对命运的迷信而不是对自我劳动和实践的确信,而这恰恰是与“劳动英雄”的政治涵义相悖的。英国记者斯坦因在1944年对吴满有的访问记中也谈到了这件事:吴满有“说使他成功的不是幸运而是勤劳的工作,请求诗人删掉这一句;因为我们需要的是苦干的人,不是幸运的人”[29]。在吴满有关于“老来红”和“劳动英雄”的分辨中可以看出,他很明白,“英雄”是靠劳动挣来的,是一个可以自己争取的主体位置,而不是因为勤劳而获得的命运的奖赏,同时他也明白“劳动的人”与边区的政治需要之间的关联。

据艾青的观察,“吴满有的感受力,是超过一般普通农民的”,他“是有意识地努力发挥自己的政治热情,他知道奖励生产的特别意义”,因此的确是一个“萌长着”的“新的农民典型”。对艾青这样的艺术工作者而言,通讯、报告提供的是一种具有总体感和现实性,但同时也带有一定政治功利性的观察方式,他必须学习如何以新的视角和语汇去看待和想象吴满有这类“新的农民”。但事实上,以艾青旧有的诗歌方式及其在陕北农村初学到的某些地方形式或民间形式,其实尚不能妥帖地把握这样的农民及其所包含的历史内容。然而,吴满有这样的农民自身对于这个“新世界”却相当敏感。据斯坦因的观察,“这个老人的语汇里面充满了共产党的新名词,但是对于他,每一个都有具体的意义和目的,关于若干口号,他解释得比若干更有学问的人清楚得多”[30]。“老来红”这样的语言看似更加口语化、通俗化以及民间化,但面对新的历史内容时,其实已经丧失了准确地再现世界与生产意义的能力。换言之,在伊格尔顿所谓的“历史关头”,正是每一种形式传统所蕴含的“解释现实的方式”决定了它们能否被改造,以及如何被改造。与之形成对照的是,吴满有还是对艾青诗中反复出现“你说”的段落更感兴趣:

【“我念‘写你爱边区’,他说:‘我不爱边区,还能做劳动英雄么?’”“我每次念完‘你说……’的时候,他总是说:‘我说过的,’‘我说过的。’”】

作为诗歌的主人公和接受者,吴满有从诗歌中得到的是自我形象和意识的再确认。由此可见,在长诗《吴满有》中,艾青对于形式最大的生产性并不主要在于语言,而在于这种由对话性和声音性建立起来的新的主体感。

全诗最后一节“写你的欢喜”在叙事时间上又回到了欢迎会这一天,写的是吴满有开完会走在延安大街上看到的热闹景象,以及回到吴家枣园后继续劳动的快乐心境。在吴满有眼中“样样都新鲜”的春节场景中,“个个场子都有锣鼓声”,学生们“有的抬图像,有的跳舞有的唱”:

【这里“扭秧歌”,“打花鼓”,

那里“莲花落”,“走高跷”,

看完了“老汉推车”,

接着是“坐旱船”……】

这既是陕北农村的闹社火,也是动员春耕的一部分。在劳模运动中,选举、表彰和奖励劳动英雄的给奖大会往往都选在冬季农闲时节或准备春耕之前,尤其是春节这样的传统节庆期间举行。记者张沛就曾记录下1943年春的一场给奖大会上的情景:

喧天的锣鼓,由远而近,秧歌队的后面,一面大红旗引导着一列人群,走进了会场的大门。……那农民自己组成的歌舞队,伴弄着各种各样的表情。“劳动英雄杨朝臣,家住小樵湾,他一把锄头起了家,光景过得好!”他们唱着昨天晚上刚编好的歌,那一个拿着红灯,在场子中间串来串去的,是这个歌舞队的主角,打花鼓的都看着他移动自己的步伐。[31]

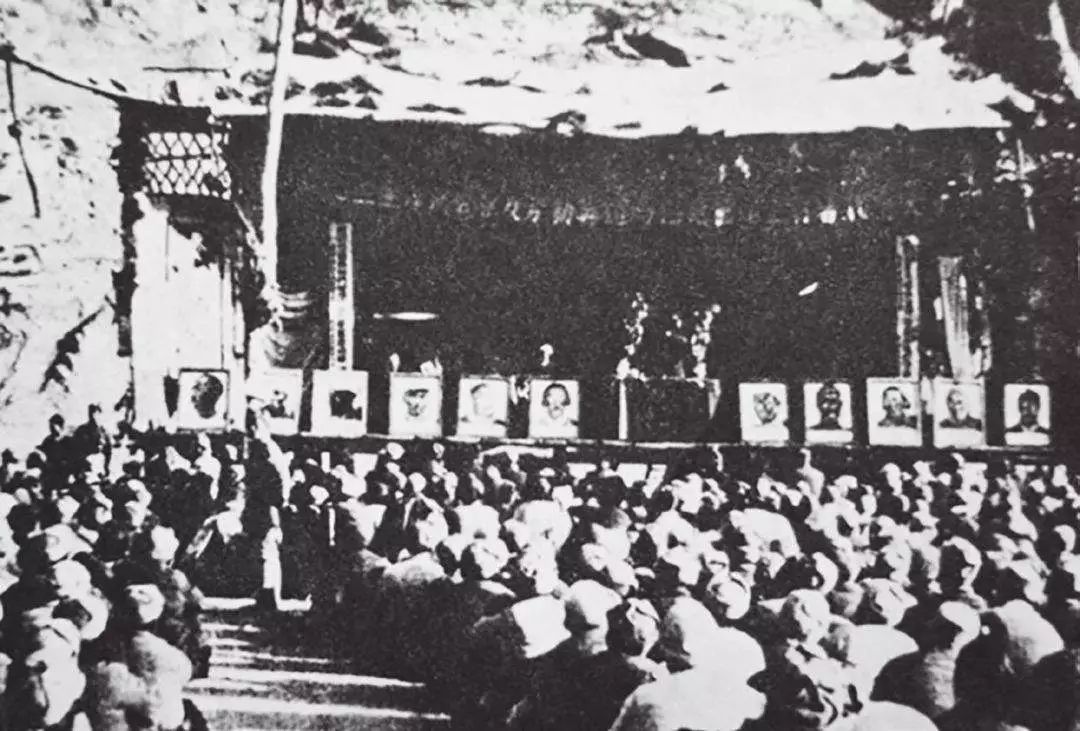

劳模运动结合乡村民间节俗的文艺形式展开政治仪式,而新的劳动生活与政治生活也为农民自己的农闲娱乐和情感抒发提供了新的空间与素材。1943年冬,陕甘宁边区政府更是将以往地区性、小规模的表彰活动扩大为了面向全边区的劳动英雄与模范工作者代表大会以及边区生产展览大会。大会当天,吴满有、赵占魁、申长林、黄立德等11位英雄的画像排列在主席台前;大会开始前,延安大学宣传队在边区政府办公厅广场上演出了《向劳动英雄看齐》《兄妹开荒》等秧歌剧。前来参加的工农群众多达三万人,甚至还有上千农民从三十里地以外闻讯赶来,“兴高采烈的来看一看这些庄稼汉中的‘状元’”以及“久已传闻的老百姓和‘公家人’的生产成绩”[32]。由此可知,《吴满有》中欢闹的春节景象也就不再是一般的年节娱乐,而是劳模运动中的政治仪式和文艺活动创造出的新风俗。

陕甘宁边区第一次劳动英雄与模范工作者代表大会(1943)

在这个闹春节的场景之后,那个一直隐藏在“献诗”语调背后的叙事者与颂赞者“我”终于按捺不住地出场了:

【好老吴,你知道么——

今年春天

为啥这样欢?

让我一件件告诉你——】

接下来的四个小节分述了英美提出废除不平等条约、斯大林格勒保卫战、生产运动年和拥军爱民运动四件发生在1942到1943年初之间的大事,从内容上看,也就像四节宣传国际战局和边区政策的街头诗或墙头诗。但问题在于,正是由“我”的声音和这四小节诗的插入,将前面八个章节所铺叙的吴满有的个人形象与生活史引入到了一个更广阔、更宏大的时空语境中去,从而将农民吴满有的生活以及延安百姓的新风习和整个边区甚至整个国家的命运勾连在一起。事实上,在1943年之前,艾青的诗歌创作脉络中并不乏以反法西斯战争为题材的写作,但几乎没有与其书写中国乡村与农民的诗歌系统发生过交集。但在《吴满有》中,艾青开始将一种国际性的视野带入到对中国农民的书写之中,并为以吴满有为代表的新型农民找到了一个结构性的位置:在这四个小节之后,艾青再次转回到吴满有身上:“老吴知道自己是个庄稼汉,/主要的任务是多生产。”并反对人们给他做寿的提议:“你说:/‘把日本打下了,/再慢慢来……’”从诗艺的角度讲,这四个小节插入得并不高明,在农民的接受上恐怕也并不讨好。但作为某种最初的、尝试性的写作,经过这一形式上的改造,《吴满有》也脱离了艾青此前的农民书写中忧郁的抒情,开始获得一种具有整体性和动态感的历史视野。“新的农民”也不再是诗人抒情观照下“沉默的大多数”,而是在一场历史大变革中能说亦能歌、对新的现实有所敏感、有所认识的主体形象。通过这样的方式,艾青激活了自身创作脉络中对于乡村、土地和农民深沉的感情,引入多种不同的形式传统,获得了新的文学主人公,完成了对诗歌既有形式的更新。在这场形式试验中,艾青可以说是以一种自洽的方式完成了对“赞美诗”的转换:如果说他此前书写农民和乡土的诗歌赞美的是深沉的苦难下中国农民的坚毅和韧性,那么《吴满有》则开始赞美苦难如何终结,以及从坚韧中生长出来的希望。

结语

从长诗《吴满有》的写作中,我们可以看到艾青是如何在不同的文艺体裁、形式传统及其自身的创作脉络之间进行形式改造的。作为一种初步的试验,这一改造还存留着很多杂糅的痕迹或生硬的粗糙感,但其意义值得重视,也提供了很多建立新形式的可能性。在融合性极强的“泛报告文学”写作中,这样的改造并不鲜见。杨朔的《英雄爱马》以乡里传奇式的写法写养马英雄程金明,既带有民间故事的色彩,又延续了自《史记》以来的志人传统,颇有明清笔记之风。在通讯报告的基础上,杨朔综合了小说、笔记、传奇、谣谚等多种形式传统,创造出一种兼及审美性、趣味性、实用性以及政治性的新形式。对这样的形式改造更为自觉的当属赵树理。其写于1944年的《孟祥英翻身》出版时即在题后标明“现实故事”,并有意对采访所得的材料进行了选择性的剪裁甚至虚构性的处理。同年写作的《战斗与生产相结合——一等英雄庞如林》则以鼓词的形式处理新闻。1940年,赵树理专门写过一篇《怎样利用鼓词?》,强调鼓词的形式并不适合“说理”,主张“利用鼓词,尚能不失鼓词的本色,通过了故事,大道理溶化到人物生活中,则效力更大”[33]。可见赵树理非常清楚鼓词不同于通讯、报告、小说这类叙事性体裁的形式承载力,并试图找到鼓词自身的形式规律并加以利用。《战斗与生产相结合》正是将道理融入故事、人物与生活,反而使鼓词原有的某些形式积习也在与现实生活的碰撞中瓦解掉了,从而翻新了民间曲艺形式想象世界与解释现实的能力。

在《作为生产者的作者》中,本雅明的基本出发点其实是将马克思关于生产力与生产关系的理论转移到了艺术领域,“艺术生产”同样存在生产方式与生产关系的改造问题。艺术家的任务正在于改造旧有的艺术生产方式即创作的“技术”,尤其是改造“形式”这一具体的艺术生产工具。无论是艾青尚显粗糙的融合试验,还是杨朔用心经营的浑然天成,又或是赵树理对各种艺术体裁有意识的利用与更新,都是对于文艺生产工具的改造。对于解放区文艺而言,“文/艺”不分家的提法,本身就内涵着将各种文学、艺术门类综合对待并加以组织的倾向性,并包含了将新文艺、通俗文艺、民间文艺、旧文艺等各种文化谱系及其具体的形式传统整合起来的生产机制。通过改造形式,文艺工作者其实是在创造新的认识世界和自我的方式,并以此从旧有的文化权力网络中翻转出新的主体感和存在方式。如果说“社会政治、经济、社会机构等等因素,不是‘外在于’文学生产,而是文学生产的内在因素,并制约着文学的内部结构和‘成规’的层面”[34],那么解放区文艺的形式实践对于一种有声音、有行动的农民主体的创生,则具有一种反向的生产性与能动性。在广阔的乡村世界中,对于许多政治实践无暇顾及、意识不到或难以处理的问题,这样的形式实践或许可以成为一种可供社会实践汲取的、政治想象力与文化想象力的来源。

参考文献

[1][3]莫艾:《笔杆锄头和锤子(特写)——文化界欢迎三英雄》,《解放日报》1943年2月10日。

[2]李向东、王增如编着:《丁玲年谱长编(1904—1986)》上卷,第179页,天津人民出版社2006年版。

[4]参见蔡翔:《革命/叙述:中国社会主义文学—文化想象(1949—1966)》,第222—246页,北京大学出版社2010年版。

[5]周维东的研究较有代表性,将劳模书写作为“英模制度”的社会学文本以及一种次级宣传手段。参见周维东:《“英模制度”的生成:历史塑造与文学书写》,《励耘学刊(文学卷)》2014年第2期。

[6]周扬:《谈文艺问题》,《晋察冀日报》增刊,1947年5月10日。

[7]莫艾:《模范英雄吴满有是怎样发现的》,《解放日报》1942年4月30日。

[8]《边府号召边区农民向吴满有看齐》,《解放日报》1942年5月5日。

[9]陕甘宁边区财政经济史编写组:《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编 第二编 农业》,第752页,陕西人民出版社1981年版。

[10][20][英]伊格尔顿:《马克思主义与文学批评》,文宝译,第32—33,30—31页,人民文学出版社1980年版。

[11]关于“典型”概念及理论在中国的流变可参见旷新年:《典型概念的变迁》,《清华大学学报》(哲学社会科学版)2013年第1期。

[12]“典型”的塑造带有很强的理想性与未来性,但在剧烈变动的政治局势和政治现实主义的运作策略面前,典型政治又极易陷入悖论性的困境。1948年,吴满有被俘,后传出叛变声明,此后便不再出现在劳模宣传中。但事件真相仍有争议(李锐:《劳动英雄吴满有真的叛变投敌了吗》,《炎黄春秋》1995年第4期),可见在典型政治的实际运作中,“典型”在历史方向性与现实功利性之间存在某种悖反,成功的典型在政党斗争中也更易被利用。

[13]中共中央宣传部:《关于执行党的文艺政策的决定》,《解放日报》1943年11月8日。

[14]1938年4月28日,毛泽东在鲁艺的讲话中指出:“要把中国考察一番,单单采取新闻记者的方法是不行的,因为他们的工作带有‘过路人’的特点。俗话说:‘走马看花不如驻马看花,驻马看花不如下马看花。’我希望你们都要下马看花。”见毛泽东:《在鲁迅艺术学院的讲话》,《毛泽东文艺论集》,第19页,中央文献出版社2002年版。

[15][16][23]周维东:《被“真人真事”改写的历史——论解放区文艺运动中的“真人真事”创作》,《中山大学学报》(社会科学版)2014年第2期。

[17][18][19][德]本雅明:《作为生产者的作者》,王炳钧等译,第6页,第12页,第9页,河南大学出版社2014年版。

[21][24][27]其雨:《从〈吴满有〉说到大众的诗歌》,《山东文化》1944年第2卷第1期。

[22]艾青:《吴满有》,《解放日报》1943年3月9日。以下关于长诗和附记的引文皆见于此。

[25]《吴满有——模范公民》,《解放日报》1942年5月6日。

[26]艾青:《献给乡村的诗》,第8页,北门出版社1945年版。

[28]邵璇:《人民的诗〈吴满有〉》,《十月风》1947年创刊号。

[29][30][美]G·斯坦因:《红色中国的挑战》,李凤鸣译,第70页,第70页,希望书店1946年版,1980年内部翻印。

[31]张沛:《劳动英雄们的节日——杨朝臣、张万库给奖大会特写》,《解放日报》1943年3月24日。

[32]《中国劳动人民空前荣典 两大盛会昨隆重开幕》,《解放日报》1943年11月27日。

[33]赵树理:《怎样利用鼓词?》,《赵树理全集》第1卷,第231页,大众文艺出版社2006年版。

[34]洪子诚:《问题与方法——中国当代文学史研究讲稿》,第185页,北京大学出版社2010年版。

【路杨,北京大学中文系。察网(www.cwzg.cn)摘自《文学评论》2018年第6期】

「赞同、支持、鼓励!」

感谢您的支持!

您的打赏将用于网站日常维护费用及作者稿费。

我们会更加努力地创作来回馈您!

如考虑对我们进行捐赠,请点击这里

使用微信扫描二维码完成支付

原标题:作为生产的文艺与农民主体的创生——以艾青长诗《吴满有》为中心