左翼与传统:陈映真案例

“左翼如何看待传统”是陈映真,作为中国的、第三世界的左翼思想者,在从1960年代到2000年代的半世纪写作中,虽然一直没有完整发展,却在他的思想与创作中高度紧张着、不时闪烁着的一条重要思想线索。它在理论上非常深刻,在现实中非常重要,无论是对台湾或是大陆的思考者皆然,因此值得两岸的所有认真思想者,不止左翼,一同琢磨。

蓝博洲:人间之前--陈映真1984的台独批判

映真先生后来在回顾历史时一再说过:在“台独”运动和以他所属的《夏潮》为中心的左统派都同受当局“严重的虎视”的当时的条件下,左统派在道德上、在政治上却无法对民族分离派的论述开展针锋相对的批判斗争。于是,他只能就“台独”意识产生的社会构造和历史根源,展开思想的清理与批判。因此,基于策略需要,在政治禁忌犹存的年代,他的创作从批判消费社会与夸国公司的“华盛顿大楼”系列转为表面上较无批判意味的“自然主义风格”的<铃铛花>系列,其实是直指台湾问题核心又禁忌的历史根源---50年代白色恐怖,及其背后的国际冷战与国共内战的双战构造。通过<铃铛花>,他勇敢地展开揭露50年代白色恐怖历史的系列创作与批判。

评《陈映真现象》──由台湾的语文教育谈起

陈映真无需被后人偶像化或神圣化,他的罪赎般意志也未必是后人所堪比况,未必是后人所堪重复的内在挣扎。然而真正该正视的“陈映真现象”,是陈映真在《山路》所揭示的台湾典型环境和典型人物,为何会被集体襟哑、漠视、遗忘、甚至扭曲?陈映真就像一面心镜,我们的未正视或不正视,才是最深层的“台湾问题”。

打捞台湾红色历史的见证文学

在“本土化”逐渐成为台湾社会主流甚至霸权话语的历史背景下,蓝博洲的创作独树一帜,始终关注被湮灭的台湾左翼历史,在他严谨扎实的田野调查和朴素克制的文字中,台湾日据至二二八及白色恐怖历史中一批左翼理想追寻者和受难者逐渐浮现在读者眼前,那些人、那些事印证了台湾和中国大陆血肉相连的历史关系。

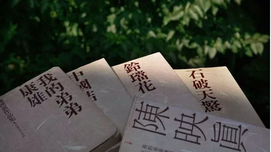

问题是能否找回自己思考的脑袋?

2017年底,由台湾人间出版社出版的《陈映真全集》,共23卷,以编年体的形式,完整地呈现陈映真的整个创作生涯,是目前研究陈映真和了解1960─2010五十年间台湾社会的政治、思想状况最重要的资料和依据。今日推送赵刚老师的《于无声处听惊雷:读陈映真论台湾1968的一篇手稿》一文。赵刚老师通过对《陈映真全集》中一则具体文本的解读,分析了于文本中所显现出的陈映真“对于台湾1968年(或台湾1960年代,甚或台湾的当代史)的诠释立场与某些实质看法”。

重新思考1970-80 年代的陈映真

《陈映真全集》(以下简称《全集》)的编辑工作已经完成,全部23卷将在2017年年底出齐。我把23卷的排印稿从头到尾翻阅了一遍,因此,可以初步谈一下出版《陈映真全集》的意义。在编辑之前,我和编辑团队就编辑原则相互沟通。大家都同意,《陈映真全集》应打破文类界限,完全采取编年形式,把所有的作品、文章、访谈等按写作时间或发表时间加以排列,如此才能看出陈映真的整个创作与思考活动是多么地

文本内部的日本:论陈映真小说中的殖民地记忆

我们不难发现陈映真有关日据时期的殖民地记忆的书写,是充满隐喻色彩的。作为一个民族主义者,陈映真曾在《台湾内部的日本》一文中对台湾社会中普遍存在的殖民地臣服意识表达了深刻的隐忧,但作为一个思想型作家,他在早期的小说书写中却尽力发掘日据时期微若星火的抵抗记忆。在这里,陈映真对于日据时期殖民地经验征用,重心似乎已经从左翼资源的发掘转移到了资本全球化大势中的后殖民心态的揭批,并从而流露出了后革命时代焦灼不安的神色。

《人民日报》:我们为什么纪念陈映真

“映真生长在台湾,胸怀伟大的祖国,悲悯大众,关注弱势族群,为两岸统一奔走,把他自己献给他所爱的中国和中国人民。他所写所做产生相当程度的影响,并得以传承。我为他感到宽慰,因为我确信映真已活出他一生的使命。”

陈映真——一个“孤独的”台湾马克思主义者

陈映真是不幸的,当他探求社会进步、两岸统一的道路,从而接触到马克思主义,对鲁迅等左翼思想家发生兴趣时,却正逢蒋介石时期国民党当局的高压统治。他作为台湾左翼知识分子的代表,不可避免地遭受了政治迫害。但是陈亦是幸运的,虽然狱中生涯痛苦难捱,但是他始终如一的坚持自己的政治理想、丰富自己的思想理论,在狱中坚持进行思考和创造。可以说近7年的狱中生涯,成就了一个思想更为成熟的陈映真,塑造了一个具有文学深度、政治理想、民族关怀的文学家、思想家,一个在历史实践中成长中的马克思主义者。

陈映真:我对“余光中事件”的认识和立场

我从别人引述陈漱渝先生、从钟玲教授和余先生的来信中,知道余先生是有悔意的,我因此为余先生高兴。没有料到的是,余先生最终以略带嘲讽的标题《向历史自首?》的问号中,拒绝了自己为自己过去的不是、错误忧伤“道歉”的,内心美善的唿唤,紧抓着有没有直接向王昇“告密”的细节“反拨”。这使我读《向历史自首?》后感到寂寞、怅然和惋惜,久久不能释怀,反省是否我堵塞了余先生自我反省的动念?

陈映真:从乡土文学论争到“乡愁”的面纱

近日,一位台湾诗人逝世,借由一首寓意思乡、期盼祖国统一的诗歌,引起了媒体的关注和公众的纪念。但另一方面,了解这位诗人履历以及经历“白色恐怖”的台湾人民,却披露出这位诗人不为人熟知的一面:攻讦左翼人士,乃至告发论辩对手,借由当局力量恐怖镇压新生力量。回顾当年历史,论者意不在揭逝者之短,也无意呈现一幅“文人相轻”的画面。呈现文学与政治互动的历史,有助益于两岸同胞理解台湾文坛、政坛如何走向今日之怪现状。

陈映真——一个伟大的知识分子

陈映真对资本主义的否定是全面性的。他体会到,资本主义为了赚取最大的利润,不断开发人的欲望,终将把人降为“消费的动物”;他批判富裕的资本主义国家让广大的第三世界人民越来越贫困,让他们难以温饱,毫无尊严;他认识到资本主义终将因生产过剩,利润率下降,从而靠着强大的金融资本在世界各地进行金融投机,从中套取巨额利润。而国民党也罢、倾向台独的党外也罢,都只是泡沫而已,主导台湾社会的真正力量还是美国资本主义。

与其余光中,不如陈映真--两岸统一不能靠“乡愁”

绕开现实的政治经济问题,无论如何追溯“乡愁”,建立在这些文化符号上的“共同体”,也仅仅是符号,是想象,无法回应帝国主义长期的对台殖民主义教育,无法解释被歪曲的两岸近百年历史脉络,更无法回应台湾当前因依附美日所产生的种种社会问题。陈映真做的正是一种“文化清理”、历史去蔽的工作,只有扫除掉多年积累的阴霾与废墟,露出历史与现实的真实脉络,那么“文化共同体”的桥梁才可能有稳固的根基。

陈映真白色恐怖三部曲:话语的重构与历史的再叙述

白色恐怖的历史创伤并不会因为遗忘就被疗愈,恰恰相反,只有不断的重返历史现场,通过创伤记忆的再叙述,才可能抚平个人心灵的褶皱,连接社会历史的断裂,从而达到救赎的可能。

初论陈映真的台湾社会性质论和社会变革论

台湾表面上政权独立,实际上在政治、外交、文化、意识形态、军事等方面附从于人,受人支配;在经济上,其对美日经济的依附性。台湾的变革运动,在克服新殖民地性上,主要内容是:反对美日新帝国主义,反对为外来势力服务的民族分裂主义,发展批判的、科学的民族统一论。