加强和改进乡村治理不能忽视农村集体资产流失问题

农村集体资产流失的主要原因一是农村集体资产资源监管政策法规的缺失,基层政府对农村集体资产资源监管不到位;二是多数群众无法监督参与集体资产管理,一些黑恶势力把持、操控基层政权,群众敢怒不敢言;三是农村集体资产流失发生的地域在媒体、信息薄弱的乡下,农村集体资产流失除城中村、城郊村、资源村外,被侵占、流失的金额值相对小,不太引起关注。

阿明、沃勒斯坦的薪火与中国的去依附发展经验

国民政府1935年的依附型币制改革等因素,导致民国时期的长期高通胀,工商业利润赶不上通胀率,遂有96%左右的资本用于投机获利。我们认为,不论任何经济体制只要发生恶性通胀就会使制造业的利润跟不上通胀率,从而迫使产业资本家析出资本进入投机领域。自然,新中国成立后要成功治理这场延宕十几年之久的危机必须重建经济和金融主权。那么,只能通过“去依附”获得主权,依托国家主权向国债和货币做赋权形成国家信用体系,以国家资本替代被民族革命赶走的帝国主义资本和官僚主义资本。这个经验,适用于包括中国在内的大部分发展中国家,不论其处于产业资本最初的原始积累阶段,还是21世纪的金融资本扩张阶段。当前金融资本主义在核心国家频繁爆发危机,并以政治及经济双重成本转嫁方式,导致半边缘及边缘国家陷入政治危机,经济下行,社会动荡。本研究分析以美国为首的核心国近年的战略性调整,探讨其对全球南方的影响。研究指出:能否化解这个伴随着西方推崇的“和平理性非暴力”的解殖谈判而内生的、具有普遍性的“主权负外部性”,乃是二战后兴起的发展中国家“依附”与中国“去依附”的最根本的差别。不论其处于产业资本阶段,还是21世纪的金融资本阶段。

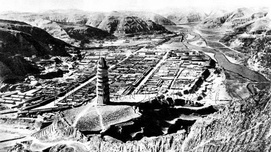

吴起民:延安时期毛泽东乡村文化建设的理论与实践

认识和革新乡村文化是中国共产党领导根据地文化建设的基本问题之一。在进入陕甘宁边区后,以毛泽东为主要代表的中国共产党人对乡村文化建设的理论和实践进行了持续系统地探索。战争环境下的文化动员政策并未从根本上解决城乡文化建设的失衡问题,更难以实现革命文化扎根于乡土的目标。为应对这一问题,毛泽东力图通过群众路线实现中国共产党与乡村民众之间的良性互动,加强知识群体与基层群众的联系,提高中国共产党对乡村文化的整合效能,推进新文化扎根于乡村社会。这些理论思考和实践经验对于新时代乡村文化振兴实践具有重要价值。

吕新雨:社会主义公共传播与乡村振兴

社会主义公共传播中“社会主义”的挑战在于:一方面,对那种简单化和基于西方自由主义意识形态的“市民社会”新闻框架保持警觉;另一方面,在监督权力的同时,不是居高临下地从城市中心主义的角度对“弱势群体”进行人文关怀,而要在超越市场自由主义意识形态的基础上想象和构建自由、民主和共享的社会主义公共传播模式。在这个过程中,还需要破除城市中心主义和媒介中心主义的迷障。

完善农村空间资源定价制度,防止乡村“隐性剥夺”

随着农村三产深度融合的持续推进,农村空间资源的价值将越发显化。建立和完善农村空间定价制度,让农村空间的权利主体归位,以合适的方式和比例获得空间资源三产化的增值收益,是实现乡村全面振兴战略的重要内容。

赵月枝:希望有足够操作空间让乡村因地制宜

农民是弱势群体,如何通过立法保证农民的主体性与权益,就变得非常重要。这也是为什么中央一再强调振兴乡村的过程中要尊重农民的主体地位。我在调研中发现,即使在浙江这样的经济发达地区,如何把农民重新组织起来,壮大新形式的集体经济,也是一个挑战。

集体经济是乡村的顶梁柱——学习讲话感想

农村的发展道路没有什么多元化可言,如果想要走共同富裕的道路,就只能选择发展集体经济,在这个问题上是不能犯糊涂的。现在一些地方和部门为了标显能耐或其他动机,挖空心思地折腾出许多花里胡哨、乱七八糟的东西,这是在拿农业当儿戏,应该引起必要警惕!在农村的问题上,必须老老实实地走路,真想创新,就在如何尽早破解“三农”问题、更快更好地推动共同富裕上用心思!学习好、领悟好习近平总书记重要讲话,贯彻好、落实好习近平新时代“三农”思想,是抓好农村工作的根本保证,全国人民期待农村集体经济在新时代有大的突破,大的发展!

蔡启璧:实施乡村振兴战略亟待破解的三个核心难题

有条件的地方还应加快农村养老基础设施、养老福利机构的建设,鼓励地方发展公办养老事业,适度发展私营改善型、消费型养老机构,吸引城市人下乡养老,加强政府监管,为农村老人幸福安康提供最基本的兜底性保障。中国“三农”问题,冰冻三尺非一日之寒,要解决农业“找出路”、农村“要致富”、农民“留得住”问题,也绝非一日之功。然而,让农业成为有奔头的行业,让农村变成富裕繁荣之地,让农民安居乐业,这才是实施乡村振兴战略之目标所在、期望所在!

当代乡村叙事学术研讨会上的收获

研讨会上围绕农村土改和集体化多人发表了意见,不同意见大有交锋的架势。我个人认为,写作应该是无禁区的,百花齐放百家争鸣才是文艺的春天。但是我们不要忘了文艺要为人民服务,要为社会主义服务的二为方针,这是写进宪法里的原则。革命是什么?是一个阶级推翻一个阶级暴烈的行动。虽然党的土改政策是,斗地主,反对对地主进行人体伤害。给地主分子与贫农分同样多的土地,体现了人道和公平原则。

拒绝“一刀切”:《世界不一定是这样》前言

2018年6月,《世界不一定是这样:关于乡村建设的见闻和思考》一书由经济科学出版社出版。全书150千字,133页。本书收集了作者关于乡村建设的22篇文章。作者在书中强调:中国是一个幅员辽阔、人口众多的大国,乡村的情况千差万别,非常不同。对于差异巨大的农村,并不存在一种普世、普适、普时的乡村建设模式,并不存在一个“放之四海而皆准”的乡村建设模式。在某个地区非常成功的经验,并不适用于另一些地区。每个乡村,需要审时度势,选择最符合自身条件的发展模式,不能简单照搬别人的成功经验。需要汲取历史的教训,拒绝“一刀切”。应避免强制推行在某些地区确实取得成功的经验,避免出现“橘枳效应”。

振兴乡村:是党的干部组织农村,还是资本组织农村

西方农业的发展模式并非宣传得那么风光,风险很大,前途也不光明。在农村振兴的道路上,我们需要放弃幻想,需要参照中国自己的历史资源和实践经验。因此,理论的梳理和实践的探索、推广都很重要。

贺雪峰:没有村庄政治,好事也不好做

现在的问题是,国家资源下乡,村庄钉子户向国家索要资源,他的索要并没有损害同村人的利益。有钉子户很正常,钉子户索要高价也很正常,村民围观也很正常,结果就是,一旦钉子户得到好处,所有村民都很快学会在国家项目落地过程中当钉子户,向国家索要好处。一旦所有人都当钉子户,国家项目落地就变得无比困难。

浙江省18位乡村干部联名致全国农村干部群众的倡议

【食物主权按】三十多年前,安徽省小岗村18位村民按下红手印,联名要求分田到户。而今,浙江省18位农村干部联名发出倡议,要求强化集体所有...

抗战时期华北乡村妇女政治意识的嬗变

抗战爆发前,华北乡村妇女长期处于较为封闭的生活环境中,国家和民族观念淡薄,政治参与意识不强。为了改变这一状况,华北抗日根据地各级政权将妇女运动纳入民族解放运动的范畴,对妇女进行了有效的政治动员和思想教育,使她们的国家和民族观念得到强化,政治意识和参与意识显着加强。华北乡村妇女政治意识的嬗变,体现了这一时期华北抗日根据地政治民主、社会文明的进步趋势。

蒋高明:有感于乡村打麦场消失

遗憾的是,传统的打麦场已经在乡村逐渐消失了。在市场经济面前,种地不挣钱,晾晒小麦非常麻烦。这样的活不要说年轻人看不上,连中年人,甚至60岁左右的老人也看不上了,但凡在城里能够找点工干,不会再出那种苦力了。

赵月枝、龚伟亮:国家、乡村与“唱衰农村”知识症候的背后

对西方主导精英来说,不希望看到中国的崛起,不希望中国找到新的道路,所以唱衰中国是很自然的;但对中国许多城市知识分子和城市小资来说,他们倒不是不希望中国崛起,不是不希望消除城乡鸿沟,是因为他们在意识形态上已经受了西方资本主义逻辑的影响,看不到另类的选择,也看不到农村的希望,同时也因为他们自身有脱离实际的问题,看不到农村复杂多面的现实。